En El dolor que amamos, Antonio Crespo Massieu levanta la palabra poética contra la disolución y el olvido. Con un lenguaje preciso y envolvente, el autor ofrece un hilo del tiempo que recoge, una a una, las hebras del cabello de todas las mujeres humilladas y perdidas en el sumidero de la historia. Y, con ellas, rescata la memoria de los demás ausentes. Como indica Manuel Rico en la contraportada, “nacida del encuentro entre palabra y vida, la poesía nos ayuda a entender las zonas más dolorosas de la conciencia y de la experiencia”.

Zenda adelanta cinco poemas del libro, editado por Bartleby.

***

HIROSHIMA – NEVERS

El ángel

Este es el ángel de las pequeñas cosas. El que

recoge hilos, hebras, filamentos del tiempo

perdidos en el sumidero de la historia.

Más invisible que ninguno, efímero y

tenaz, ángel mínimo que rescata

y ovilla la esperanza, retiene el fulgor de lo

vivido en lo que fue ceniza, disolución,

innumerables montones, montañas de

cabellos, indiferente pacto del olvido.

Él las escoge una a una, pues cada hebra es

un nombre, una historia, un acontecer y la

lleva consigo como si fuera un principio,

como si no hubiera sucedido. La sostiene

entre sus manos de ángel translúcido y todo

comienza como una promesa: el

cumplimiento de la carne que fue humo,

silencio estremecido, humillación o grito.

Es el que recoge una hebra del cabello de la

mujer rapada, insultada, zarandeada por las

calles, escupida por los hombres y la sostiene en

el aire invisible de la piedad.

La mujer

“Era mi primer amor”, dice, arañando la pared,

enloquecida, sin uñas, alimentada de salitre, cal y yeso,

reclinada sobre sí misma, en el sótano del desprecio.

“Muchachita de nada”, “muerta de amor en Nevers”.

La que amaba lo prohibido y ahora confunde cuerpos,

lugares, la desbordada alegría cuando desciende escaleras

camino del río, los niños, una canica en la mano, el delirio.

Y ahora, lejos y tan cerca, el encuentro, la carne, el sudor,

gotas de piedad resbalan entre los cuerpos,

mientras el amor de esta única noche, el

abrazo, las palabras dichas como oración o

letanía, “Hiroshima, Nevers”, cuerpos

calcinados, edificios retorcidos, niños en

llamas, y él fusilado junto a una tapia y ella

cabizbaja, en silencio, sin lágrimas, ausente

mientras el pelo cae al suelo.

“Pequeña rapada de Nevers, yo te doy al olvido esta noche”.

Tú, que siempre me has acompañado,

descansa pues abrazo otra piel y digo otro

nombre, en él tampoco habita el consuelo:

“Hiroshima, ese es tu nombre”.

Te olvido, te estoy olvidando, amor de lejos, eres

una ciudad que dejó de existir, te miro como

quien contempla ruinas y desolación. He

olvidado a la pequeña rapada, la muchachita de

nada que correteaba por Nevers.

No volveré a verte, pero tu nombre permanece conmigo:

“Hiroshima, mi amor, mi culpa, mi inocencia”.

Escapaba por la noche en bicicleta, “un año tardó en crecerme el pelo”,

cuánto tiempo para dejar Nevers, cuánta espera hasta encontrarte.

“Hiroshima, mi amor, mi culpa, mi inocencia”.

El joven

Esto escuchó el joven

de una mujer y esto fue lo que entonces le dijo el

ángel sosteniendo una hebra del pelo de ella, la

que confundía nombres de ciudades imposibles,

la que comió salitre y culpa, la que amó como

aman las inocentes, las humilladas.

Esto dijo el ángel sosteniendo entre sus dedos un

pelo invisible de la mujer, esto escuchó el joven:

“Ninguna humillación consentirás.

No olvides Hiroshima, mas tampoco Nevers.

Toda causa, por noble que sea, la envilece el desprecio.

No olvides nunca la piedad.

Solo por ella serás justificado.”

***

MUJER QUE CUIDA UN JARDÍN

Al atardecer, en la hora del silencio,

del vuelo presuroso, con la

suavidad del día que declina,

cuando dibujan los pájaros la

despedida de la luz, en la hora

incierta en que todo calla y

desciende, la mujer cuida el jardín.

El hombre que la acompaña contempla

los minuciosos gestos,

reconoce –pues los vio en otra mujer– la

plegaria repetida, la lenta costumbre de

acariciar el mundo, lo que es eternidad,

instante regresado, incólume presencia,

poda del tiempo, lo posible venidero, lo

que fue y es ahora destello, iluminación.

El hombre ve una mujer inclinada también

en lo pequeño, lo que se limpia, lo que se

corta, entre geranios, en otro jardín, otro

atardecer, otra luz, otro tiempo.

Y sabe que es el mismo jardín, el mismo

asombro, idéntica ternura, la luz herida del

mundo salvada en la paciencia del cuidado, en la

tierra empapada, iluminando con una sonrisa la

permanencia.

Como si el tiempo volviera en la mujer que ama y

que cuida el mundo con idénticos gestos, el mismo

afán, la misma alegría. Como si todo fuera regreso,

descubrimiento, luz que declina, desciende,

envuelve.

El hombre contempla el milagro.

En silencio.

***

EL MAR. LA AUSENCIA

Como si el mar tuviera alguna respuesta,

fuera disolución o permanencia

–de espaldas la habitación del padre.

Instante del recuerdo sin imagen ni figura,

solo signo, palabra:

padre muerto, veraneo, ausencia,

habitación junto al mar.

Y la única realidad este azul intenso,

indecible, que no es, que no puede ser,

palabra. Olas que esperan horizonte, lo

inalcanzable, otra disolución, otro olvido en la

inmensidad.

Permanece el mar, como

si tuviera respuesta.

El recuerdo es un

esfuerzo de lenguaje.

Ausente la figura

solo la palabra

evoca, conmueve,

rescata.

De ti solo queda el

nombre que pronuncio.

En el lugar que fue tu

muerte.

***

EL ÁNGEL DE FEDERICO

Lo que asciende en la ausencia.

Las notas detenidas, el asombro.

La grieta del tiempo, las

hormigas como presagio,

lo abierto en la herida.

El piano cerrado, la espera.

Lo que será temblor, duende en la noche,

regreso, voz que tiembla, anunciación.

El ángel, Federico, escucha el cante roto,

quebrado, el lamento infinito, el quejío, los

pozos negros. Hay un hilo de agua, un

tenue regreso de cristal y azogue. Una

herida. El Generalife, el cauce de la

memoria. Hay un hilo que lleva la voz y el

agua, que asciende en la noche. Las alas

del ángel, el más compasivo, el que dice

“Federico” y te rescata.

“¿Dónde vas bella judía tan compuesta y a deshoras?

Voy en busca de Rebeco, me espera en la Sinagoga.”

Está el lamento infinito de la guitarra,

el piano cerrado, el cuarto imaginado.

Está el ángel de Federico: sostiene el canto, la

memoria, el sueño, el regreso. Esta noche en

que vuelves como si abrieras el piano y dejaras

tu sonrisa en la voz que asciende, en el agua, en

el silencio.

***

CUANDO LAS RANAS CRÍEN PELO

Pues ha sido escrito:

“cada hebra es un nombre, una historia, un

acontecer”. La mano del ángel que sostiene este

único pelo, casi invisible como su presencia, detiene

el tiempo y todo regresa pues aquí vive la vida no

cumplida, la imposible espera, el advenimiento de la

justicia o el clamor repetido de todas, todos, los

humillados.

Delgada y frágil, casi sin voz,

como si naciera su palabra de un pozo

profundo, tanteando las sombras, buscando la

luz, con un bastón en la mano, erguida, junto a

la carretera secundaria

(aquí todo, dolor, memoria, justicia, todo ha sido secundario)

su espalda tan cerca del quitamiedos

(ironía de esta historia de carreteras secundarias).

La mujer está. María Martín permanece.

¿La sostiene el ángel invisible?

¿O es el aire, la luz, lo ingrávido?

Todo fue preciso.

La humillación es –al menos en este país–

un rito exacto, calculado, perfeccionado

en siglos de desprecio, repetidos

sambenitos por calles empedradas o

caminos de barro, procesiones de odio,

bulliciosos autos de fe.

Todo con su medida exacta:

un litro de aceite de ricino y 20 guindillas para las

mujeres (embarazadas o no), las mayores de 12 años.

Para las niñas medio litro y 10 guindillas (cuestión de

aprendizaje).

Era en el cuartel de la Guardia Civil.

María pregunta:

“¿Dónde está Dios?”

¿Estaba en los niños que tiraban piedras, en las

gentes del pueblo, en sus risas, sus insultos? ¿O

todo era ausencia?

Tal vez sostenía el dolor el ángel invisible, el de la

oculta esperanza de las siempre humilladas.

Refutación de un Dios ausente, alas rotas por el

vendaval de la historia, piedad entre escombros,

inerte presencia.

El padre en la siega

(verano, Pedro Bernardo, Castilla)

horas abrazando a la niña

(Faustina, ya fría, inerte, en la cuneta).

Arrodillado en tierra, con un puñado de zarzas

en las manos, sin sangre, sin voz.

Y la niña,

(los seis años de medio litro y 10 guindillas)

mirando.

Ojos abiertos de una memoria encendida.

Todo se resuelve en un hilo. El que sostiene la

mirada de la niña, el que está en la voz, la

afonía, el pozo, la cuneta.

En la voz rota que dice:

“esta mujer sigue

esperando que las ranas

críen pelos”.

En la cuneta, junto a la carretera,

sigue esperando.

Y el ángel de los desposeídos de la tierra, los

humildes, los que en la noche de los siglos

claman justicia, las de voz afónica, las

erguidas en el tiempo del desprecio. Él,

que sostiene la hebra caída de la

memoria, sabe que un día les crecerá

pelo a las ranas.

—————————————

Autor: Antonio Crespo Massieu. Título: El dolor que amamos. Editorial: Bartleby. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

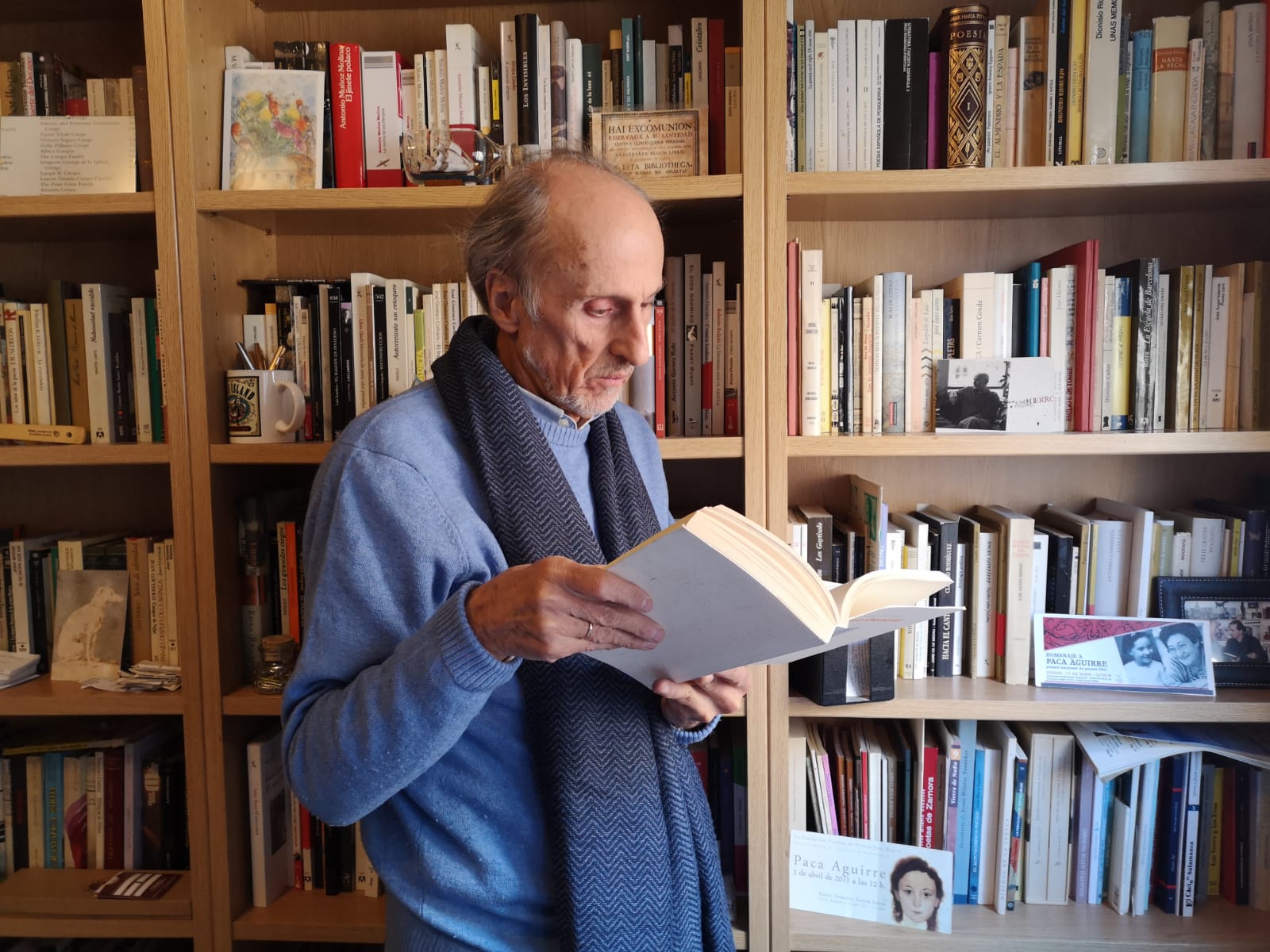

BIOGRAFÍA

Antonio Crespo Massieu (Madrid, 1951) es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, Diplomado en Estudios Portugueses por la Universidad de Lisboa y miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. Ha publicado poemarios como En este lugar (premio Ciudad de Irún), Orilla del tiempo, Obstinada memoria y, entre otros, Compartir. También ha escrito el libro de relatos El peluquero de Dios y la novela Portbou: estación término (finalista del Premio de Novela Ateneo de Madrid).

-

Pensar, de Svend Brinkmann

/abril 30, 2025/En un mundo obsesionado con la velocidad y la acción constante, cada vez nos cuesta más detenernos a pensar. Nos empujan a la inmediatez, pero rara vez se nos anima a reflexionar. Svend Brinkmann nos invita a reivindicar el pensamiento como un acto de resistencia y libertad. Pensar no es solo resolver problemas, sino también cuestionar lo establecido, imaginar nuevas posibilidades y conectar con nuestra esencia. A través de la reflexión crítica, la ensoñación y la atención plena, este libro nos ayuda a recuperar el tiempo y el espacio necesarios para vivir con mayor conciencia, profundidad y sentido. A continuación,…

-

Zenda recomienda: Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor

/abril 30, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “La señora Palfrey, que se acaba de quedar viuda, decide dejar su casa en el campo e instalarse en el Claremont, un sobrio y respetable hotel de Londres que tiene como huéspedes fijos a un variopinto grupo de jubilados. ¿Y a qué va a dedicarse Laura Palfrey ahora que dispone de tanto tiempo libre? Puede salir a pasear, ir a ver una exposición o esperar a que su nieto, que trabaja en el Museo Británico, vaya a visitarla. Cuando cree que en su vida ya no habrá mucho espacio para las sorpresas,…

-

El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald

/abril 30, 2025/La editorial Plataforma celebra el centenario de la publicación de una de las novelas más influyentes de la literatura moderna, El gran Gatsby, con una nueva edición. Las nuevas generaciones podrán acercarse a un mundo en el que la elegancia y la diversión lo movían todo. Al menos, en apariencia… En Zenda ofrecemos el arranque de El gran Gatsby (Plataforma), de Francis Scott Fitzgerald. *** CAPÍTULO PRIMERO «Cada vez que sientas la tentación de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todo el mundo ha tenido tus mismas oportunidades». No añadió nada más, pero ambos hemos mantenido siempre una…

-

La llamada de… John Banville

/abril 30, 2025/Foto de portada: Marta Calvo Álvaro Colomer sigue indagando en el mito fundacional oculto en la biografía de los escritores, es decir, desvelando el origen de sus vocaciones, el germen de su despertar al mundo de las letras, el momento exacto en que sintieron la llamada no precisamente de Dios, sino de algo acaso más difuso: la literatura. ****** John Banville se hizo escritor el día en que su hermana le regaló un ejemplar de Dublineses. El adolescente que todavía había en él se adentró en el clásico sin saber realmente dónde se metía, pero no necesitó leer demasiados relatos…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: