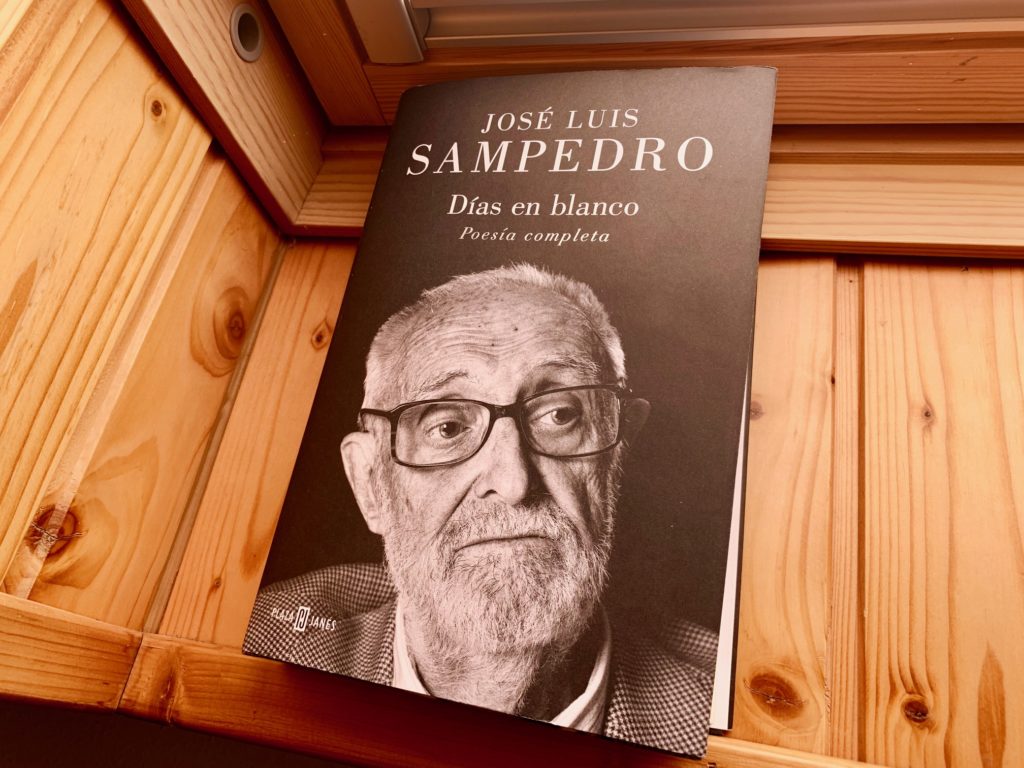

Este libro reúne cincuenta años de creación inédita, y constituye, explica la editorial, una pieza esencial para entender el legado de José Luis Sampedro. Presentadas en orden cronológico, el volumen agrupa sus poesías en varios bloques temáticos que reflejan las diversas facetas de su creación.

Zenda reproduce cinco poemas de Días en blanco, seleccionados por Lorenzo Silva, autor que escribió sobre esta obra en su blog:

“Más o menos a la edad a la que yo la dejé, empezó José Luis Sampedro a escribir, en secreto y para sí, los poemas que recoge Días en blanco, un libro recién publicado —con la mala fortuna que está siendo para los libros llegar en estos días a las librerías— y compilado por el profesor José Manuel Lucía Megías a partir de los cuadernos que en una caja rotulada con la palabra «Poesía» encontró la viuda del autor, Olga Lucas, entre los papeles del maestro”.

Los que volvieron

Los que volvieron

traían solamente unas manos vacías

—curvadas todavía, asiendo el viento—

y unas alegres caras cansadas

y ojos cuya mirada nadie explicará nunca.

Nadie, ni los poetas,

porque en ella vivían las últimas palabras

de los que no volvieron.

Volvían todos juntos en apretadas filas.

Hombro con hombro, resplandecientes, iban por los caminos,

por los anchos caminos.

Pero en cada sendero, separándose,

marchaba un hombre solo hacia el valle lejano.

Hasta el último pueblo y la última cabaña

donde habitaron los que no volvieron.

Los hombres y mujeres salían a las puertas.

A las pequeñas ventanas.

Esperaban a muchos y volvía uno solo, trayendo solamente

unas manos vacías, una mirada mágica.

Y los niños jugando, vieron también su rostro

—su alegre cara cansada—.

Y él los miró y los acarició

—como jamás lo hizo— con sus manos vacías.

Y los niños siguieron jugando, sosegados

como si hubiesen vuelto todos los que faltaban.

Y saben desde entonces,

para nunca olvidarlos, porque se han hecho suyos,

los nombres y los hechos de los que no volvieron.

Y el que volvía tuvo asiento al fuego,

y durmió bajo techo.

Y a la mañana, desechó las botas,

y volvieron sus pies a calzar las albarcas.

Unció los mansos bueyes, que le reconocieron,

y se volvió a los campos.

Araba solo.

Solo en la tierra parda, y sin embargo,

al tiempo que su ijada, centenares de ijadas

azuzaban innumerables yuntas.

Al tiempo que su voz, centenares de voces

bajo el cielo de nubes, redondas nubes blancas.

Y sentía en sus hombros y en sus manos

el vigor de otras manos y otros hombros.

Pues parecía, sí, le parecía

como si hubiesen vuelto,

y estuviesen con él en la nueva tarea

los que nunca volvieron.

Poema de la Victoria

(tentativa)

Aquel día, Señor, ungido de tu mano

y señalado entre los demás días

con vocación de bronces y de mármoles,

¡qué inesperadamente

llegó, qué de sorpresa!

Tu Mano

alumbra fácilmente los milagros:

todo lo cotidiano es un milagro.

Y así lo fue este día

nacido sin presagios, sin cometas.

No temblaron los astros

en el instante del advenimiento:

Cuando inerme surgió del opuesto monte

un hombre. Dos. Diez hombres.

Un torrente de hombres. Un caudaloso río…

que por la curva loma descendía hasta el profundo valle

donde el Arcángel de las Siniestras Alas

grabó su signo en las hendidas torres,

en la fuente agotada, en los hogares

no heridos de la llama en treinta meses,

del pueblo atravesado por la mortal frontera.

Y las desiertas calles fueron cauce

del tumulto de gritos y carreras

que llenaban el aire de oleadas

ascendentes, como en inundación

por la colina nuestra.

Ya resonaban próximas las veloces carreras

cuando un terror sin nombre poseyó a los primeros.

Un miedo primitivo que aguzaba su aliento:

espanto de tinieblas, de sombras conjuradas,

que ordenasen su muerte en el instante

de conseguir la luz.

Uno llegó. ¡Llegó!

Se quedó inmóvil,

jadeante, mirándonos.

Y su mano y su grito vencieron el encanto.

Un paso más y estaba con nosotros;

y las doradas puertas, brillando al sol, se abrían

dando paso a la Tierra Rescatada

por el Héroe de Vigoroso Brazo

y de Alto Corazón.

Y así como la ola

se vuelve sobre sí desde la espuma,

así se derramó por la colina

el ardoroso ímpetu de nuestros corazones.

Tumultuosamente

entre gritos, disparos contra el aire,

retemblor en la tierra de rápidas carreras,

estelas polvorientas,

ardor de sol, de voces y de abrazos,

se cruzaron sobre los viejos surcos

no pisados de yunta durante treinta meses

las dos olas humanas.

El júbilo rompía las gargantas,

incendiaba los ojos, quebrantaba

los nervios, expresaba con latidos

los impulsos vitales de la sangre.

Y de pronto, el Guerrero Victorioso,

marchando entre los suyos

dio un paso más: un paso entre los pasos.

Y se halló en un lugar desconocido,

en un reducidísimo horizonte

en donde, repentinamente débil,

se detuvo. Sintió la lejanía

progresiva de los triunfales cantos

que en su avance le habían desbordado.

Se quedó en soledades y en silencio.

Estaba en una hoya más profunda

en el fondo del valle. Recordó

la copa de este álamo, del único,

vista por la aspillera… Destrozada

fue por un proyectil de media altura

y desde entonces nada fue visible.

Aceleradamente

al compás de su sangre

que latía en los pulsos sin descanso,

recordaba y pensaba.

Brillaban como en lágrimas sus ojos abrasados,

hundidos de fervor en el rostro anguloso

tallado duramente por el cincel del viento.

Estaba en zona muerta. Allí donde se espera

al atacar, la orden definitiva

de muerte o de victoria, mientras el huracán

ruge sobre las frentes, desdeñoso

del héroe que rendirá su vida:

y que ahora padece y goza de una tregua

definitiva ya, definitiva,

con las manos convulsas, y los cuerpos

tendidos en la tierra, fundidos con la tierra

hechos de tierra y tierra…

De pronto, una campana

liberada: primera voz del pueblo

abandonado desde treinta meses.

un hombre jubiloso daba al viento

el victorioso cántico del bronce.

Y ¿cómo perduró sobre las ruinas?

No era posible, no: tan nuevo era el mensaje

Tus ángeles, Señor, la colocaron

anoche en el silencio.

¿Esta era la señal de tu milagro?

¿La señal de la paz, que convocaba

las almas de los héroes en la desierta plaza?

… No era una zona nuestra. Era paisaje.

Y su sangre era Vida. Y el Mundo, Primavera.

La Primavera, sí. La Primavera.

Repetía su nombre como en una plegaria.

Y sus ojos se abrieron

por vez primera para ver el mundo.

Vieron la maravilla de la hierba

hendida por el agua silenciosa

como por una espada desnuda y extendida.

Vieron la vigorosa lozanía

del árbol roto, que sobrepujando

su ruina, estaba lleno de hojas nuevas.

Vieron las nubes, prodigiosas nubes,

sobre los aires casi florecidos.

Y al llenar los pulmones quebró su fortaleza.

Y sus ojos brillaron de verdaderas lágrimas

que el viento recogió.

Erguido, despojose de sus armas

—con sordo golpe del fusil en tierra—

y desnudas las manos temblorosas,

oró.

«Yo te ofrecí mi vida.

Yo me ofrecí a la muerte, Señor, porque algún día

llegara este momento para quien Tú quisieras.

Y de entre todos los que se ofrecieron

me has contado en el número de los que lo verían.

Quizá yo no era digno

de morir en tus brazos;

de que aceptaras tú mi sacrificio.

O tu sabiduría me tiene destinado

a comprender con prolongado esfuerzo

de difíciles años,

aquello que se aprende con claridad sin sombras.

En un solo momento: el de la Hermosa Muerte.

Si hubiera sido digno

de morir, Te hubiera dado gracias

en el último instante.

Porque me has reservado

para vivir un cotidiano ímpetu,

Te doy gracias, Señor, de igual manera.»

Y calló. Y su mirada

bajó en su vuelo a comprobar la tierra.

¡La Tierra de Castilla!

Y sus palabras

fueron para la Tierra de Castilla:

«Llenos tengo mis ojos de Castilla

y mis labios henchidos de su nombre.

Mis espaldas cansadas

hallaron muchas veces el reposo en tu tierra

y el vigor necesario para el naciente día.

Porque hijo tuyo soy.

Y creo en la potencia actual de tus castillos

erguidos en los cerros para siempre.

Y en el vigor sereno de tus hombres.

En el callado amor de tus mujeres.

Y en la breve sonrisa de tus niños.

Y en las aves y en los caballos, capaces de arrastrar

el arado y los cañones.

Creo en lo que has sido, en lo que eres

—eterno ejemplo— y en lo que serás:

desde que ya los mozos

en las carpinterías de ribera

vuelven a golpear sobre cuadernas

y quillas de navíos descubridores».

Sí. Estaba seguro. Y el ritmo de su sangre

—¡el ritmo de su sangre, de su sangre!—

¡era vivir! ¡Era la Primavera!…

Golpeaban sus pies sobre la hierba

con un afán de entronizar el ritmo…

la mano asía y liberaba el aire:

una vez y otra vez y otra vez…

su júbilo era viejo como el mundo

¡salvajemente humano!…

Le detuvo la voz de la campana

—Divina voz de orden, de armonía—

que no olvidaba el número en su júbilo,

y así su sangre se quedó encauzada.

Recogió su fusil, y otra vez en su hombro

fue el arranque de un ala la pesada correa.

Y continuó tras de sus compañeros.

Así emprendió la marcha:

de vuelta a las ciudades jubilosas:

su corazón corriendo delante de sus pasos.

* * *

Y su seguro paso de Victoria

empezó a resonar en las ciudades.

Y como la alegría de unas bodas humildes

así fue la alegría de las ciudades pobres

que avanzaban a él con las manos desnudas.

A las puertas estaban

hombres encanecidos, salidos de tinieblas.

Y niños pálidos, de mortecinos ojos

que estrechaban las madres contra el negro vestido.

«No, no podemos ser hospitalarios.

Vacía está la casa y los graneros.

Ni hay palmas de triunfo

ni olivos que llevar en nuestras manos.

Ni la ofrenda de sal, que da seguro al huésped.

Y solamente nuestros corazones,

nuestros abiertos brazos…»

El héroe detenía las palabras

solo con su sonrisa aceptadora.

Y entrando en la ciudad, halló a su paso gentes

de tímidas palabras, como parientes pobres,

que intentaban hacer como él hacía,

sonreír como él, sin conseguirlo.

Se detuvo y hallando las gentes divididas

sobre la tierra de la vasta plaza

así habló para todos:

«Tan solo al hombre terco, de duro corazón,

le oprimirá la voz de la justicia.

Mas vosotros, míos ante mí,

y sean nuestras manos una sobre la otra.

Pues está escrito

que aquel que padeció por la justicia,

y el que lava sus culpas por el llanto

son igualmente dignos a Sus ojos».

Un estremecimiento llenó las multitudes.

Quizá fue solo el viento de la tarde

quien agrupó los unos y los otros

como a rebaño de dispersas nubes

y los unió en haz único

donde era para todos la sonrisa del héroe.

Y una vez que hubo dicho las palabras aquellas

y que hubo provisto grano para los trojes,

lumbre para el hogar desguarnecido

y justiciera paz para las almas,

volvió a emprender la marcha el Héroe Victorioso.

Y su rumbo, como el de los navíos

desplazaba oleadas, que al más remoto golfo

corrían a llevar la buena nueva.

Así llegó hasta aquella

que aún ceñía la férrea corona,

Ciudad de las Ciudades:

aún en medio de la tribulación

había conservado el óleo de su lámpara.

En las más altas torres subida le esperaba

y con mil luminarias en los montes.

Y así que divisó en las lejanas cumbres

el polvo de su marcha

quitó de sobre sí las señas de tristeza.

Como doncella que al Amado aguarda

así quiso esperarle con sus gentes:

toda purificada, toda pulcra

porque él no hallase objeto de reproche.

Y la ciudad se puso su mejor primavera

para encender los más vibrantes gritos.

y se colmó de historia y de caminos

para ofrecer al paso victorioso

un suelo consagrado por todas las ciudades

y por todos los siglos.

Cuando ya estuvo cerca el esperado,

y pudo ver su rostro entre los rostros

y subió a sus mejillas ardor de nueva vida

y por todas sus venas halló camino el júbilo.

¿Quién podrá componer un salmo a su belleza?

Era la multitud innumerable

como espigas maduras en apretado campo.

Tocada de embriaguez, como las chispas

que despedía el fuego de las cumbres,

y llevadas en las alas de un jubiloso viento

danzaban y danzaban en la cálida noche.

La figura de un Jefe, la voz de las trompetas,

el paso riguroso de un millar de guerreros

eran hondos silencios, superados,

por el aire vibrante de motores

y campanas, y gritos y manos jubilosas…

¿Quién podrá cantar la alegría sin límites,

como de mar, como de tempestad?

¿Y quién podrá explicar la confluencia

de aquella salvación tres siglos esperada,

de aquella primavera tres años entrevista?

¿Quién dirá uno por uno el nombre de los héroes,

sus armas, sus caballos,

y la seña y color de tus banderas

con mil años de historia entre sus pliegues?

¿Quién dirá el paso alegre de las corporaciones

y de las cofradías, los oficios

henchidos de fervores artesanos?

¿Quién podrá componer una Marcha Triunfal

con ritmo de martillos y tambores

para el cortejo vencedor y amigo?

¡Oh! La Ciudad fundida como en un solo bloque:

toda ella turbulenta como llama de antorcha

y al mismo tiempo exacta, numeral y ordenada.

Sí, como un pedestal alzado en la llanura

para una gigantesca estatua de victoria.

Severa y jubilosa. Con alas para el vuelo

y con manos dispuestas para humildes tareas.

Más alta la cabeza que la más alta nube

para llegar a ver, más allá de los mares,

más allá de la exacta redondez de la tierra,

los antiguos países que ella incorporó al Mundo.

Castilla

1.

Llenos tengo mis ojos de Castilla.

El viento suave de los trigales, el viento fuerte de las cumbreras,

ha lavado mi piel

ungiéndola de ti, Castilla.

Mis espaldas cansadas

hallaron muchas veces el reposo en tu tierra,

y el vigor necesario para el nuevo trabajo,

porque hijo tuyo soy.

Llenos tengo mis ojos de Castilla

y mis labios henchidos de tu nombre.

2. Acto de fe

Creo en sus cerros altos y en sus innumerables álamos.

Y en sus caminos, que van a todas y a ninguna parte

porque son bellos de andar, y bellos de mirar desde un recodo,

inmóvil.

Y creo en la potencia de sus viejos castillos.

Y en la virtud aquietadora de sus maravillosas nubes.

Y en el vigor de sus hombres, en el amor de sus mujeres, en la

sonrisa de sus niños.

Y en las aves y en los caballos, capaces de arrastrar el arado y los

cañones.

Creo en lo que ha sido, en lo que es,

y creo en lo que será,

desde ahora, en que los mazos del carpintero de ribera,

vuelven a golpear sobre quillas, sobre cuadernas de navíos

descubridores.

3.

He visto las ciudades de Castilla. Las grandes,

y las pequeñas ciudades, en que se ve el castillo

desde cada una de las calles estrechas y empinadas,

allá arriba, como un ejemplo.

Y he visto los pueblos tan pobres

que la iglesia sin torre solo tiene espadaña con dos campanas únicas:

la que antes quebrará por ser voz cotidiana

y la que distingue —jerárquicamente— los disantos.

Todo lo he recorrido, y ¡oh!, Castilla, en cada uno de tus lugares

me gustaría vivir y haber nacido.

Desde que he visto Aranda, nací en Aranda.

Desde que vi Medinaceli, dije a todos

—y lo afirmaré, y podré jurarlo sin decir mentira—

que allí he visto la primera y más maravillosa luz.

Y ¡oh!, Castilla, en cada uno de tus lugares

me gustaría morir y haber nacido.

En cualquiera.

Aquí, en este Castillo de Sigüenza.

4. Sigüenza

Sigüenza. Esta mañana, Señor,

ha sido para mí toda plena de gracia.

Porque he visto Sigüenza

solo, con un cayado hecho por mis propias manos

y mis botas claveteadas.

Sin conocer las crónicas, sin consultar las guías.

Y si me preguntasen quién hizo este castillo,

qué hombre lo defendió con su sangre, qué mujer con sus

lágrimas,

no sabría decirlo.

Ni tampoco qué obispo meditaba en la muerte junto a esta

ventana.

Ni qué niño en el patio, oyendo a los guerreros

soñaba con ciudades misteriosas, escondidas en selvas de esmeralda,

y con galeones panzudos llenos de oro y especias

balanceándose en las aguas oscuras, densas, inmóviles

de un puerto desconocido.

Yo todo esto no puedo decirlo, no lo he aprendido.

Y sin embargo lo sé.

Porque mi sangre es la sangre de mis padres, y la de los padres

de mis padres.

Y mis palabras son sus mismas palabras.

Estando en este patio, de este castillo de Sigüenza,

late mi corazón con más certeza.

Y mi alma angustiada, fugitiva,

se siente atada con impalpables lazos

Y a la vez —¡qué espléndido, qué extraño!—

mi pecho alberga el vigor junto a la calma.

Sí, sé que podría morir aquí. Sé que aquí viviría

—frente al pinar, los cerros y las nubles plomizas,

y el cielo tenso, de un azul maravilloso—

mejor que en ningún sitio.

Porque esta es mi patria. Porque este es el lugar

del que hay más números en mi alma.

Guardián

Escribo ¿para quién? Para ninguno.

Para mí ni siquiera. Lo reniego.

No es el basalto-acero que retumba

en la roja caverna de mis entrañas.

No es el cuchillo, ni el violín siquiera,

el violín afilado por la vida.

Es otro quien lo escribe, no mi mano.

Alguien que no soy yo y está escondido

Veinticinco años después

A la octava promoción

Esta mañana, esperando

sentado en el Ministerio,

pude oír unos diálogos

muy parecidos a estos:

—¡Caramba, si estás lo mismo

salvo las gafas!

—¡Y el pelo!

—¡Fijaos qué pocas canas

tiene el amigo Modesto!

—¡Pues tú, excepto la tripita,

sigues igual de estupendo!

—¡Me planté en los treinta años,

y ni uno más, ni uno menos!

—Por la octava promoción

¿verdad que no pasa el tiempo?

¡Ay! Así hablábamos todos,

mis queridos compañeros.

Ahora bien, la verdad pura

es que en todo el Ministerio

solamente el ascensor

sigue como en nuestros tiempos.

Y aun ese, si no envejece

es porque nunca fue nuevo.

Lo demás… todo ha cambiado

y si no, vamos a verlo.

Para empezar, ¿es que entonces

comíamos tan selecto?

¿no es verdad que hasta Biarritz

—junto al Canal, no el auténtico—

nos resultaba imposible

aun siendo a duro el cubierto?

(Claro que entonces un duro…

un duro valía un huevo.

Y ahora un huevo cuesta un duro:

eso no ha cambiado, es cierto.)

Además, es muy verdad

que ahora el menú es más perfecto

pero ¿y de la digestión?

¿A que salimos perdiendo?

Otrosí: hace cinco lustros

todos éramos solteros,

y como tales, sufríamos

una vidita de perros.

¿Recordáis? ¡Siempre cambiando

de pensión, y descontentos

con el cuarto y la comida!

Y, lo que es peor, expuestos

a dar con mujeres de esas

suprimidas por decreto

y que ya no queda una

según dicen los discretos.

¡Qué vida aquella! ¡Qué espanto!

¡Qué mujeres, ay!… Yo creo

que ahora somos más felices

en el ambiente hogareño…

aunque también el día quince

se nos acaba el dinero.

¿A qué seguir? Todo cambia

y yo, para convenceros

y terminar de una vez,

os voy a contar un cuento:

«Pues, señor, era un anciano

que confesaba en secreto

a un amigo:

—Yo, de joven,

desconocía mi cuerpo.

No sabía dónde estaban

ni el hígado, ni el cerebro,

ni el pulmón… Solo una cosa

notaba a cada momento

dando señales de vida

y poniéndome tan negro

que me obligaba a salir

a ver si calmaba aquello,

descargándome el espíritu

de tanto desasosiego,

con ayuda de alguna alma

que hiciese de cireneo…

Ahora, en cambio, yo me noto

el hígado, el esqueleto,

el corazón, los riñones

y otras tantas latas dentro.

Pero ¡ay!, aquella otra cosa,

tan atrevida en sus tiempos,

por mucho que me la busco…

¡ni con lupa me la encuentro!».

Me diréis que ha de haber algo

que no sea perecedero.

¡Hombre, claro!… Los recargos

transitorios, por ejemplo.

Pero aun el mismo Arancel

lo están ya recomponiendo,

y aun el ascensor de marras

se niega a seguir subiendo.

Hay sin embargo una cosa

que resiste años enteros

y un par de guerras, e incluso

muchos cambios de Gobierno.

Y eso es lo que aquí nos une

y nos hace compañeros:

los lazos profesionales,

la vida con sus recuerdos.

Por eso nos reuniremos

siempre con el mismo afecto.

Y ahora os pido perdón

por lo ramplón de estos versos

y hace mutis por el foro

este que lo es

Sampedro.

—————————————

Autor: José Luis Sampedro. Título: Días en blanco. Editorial: Plaza y Janés. Venta: Todostulibros y Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: