Los gruesos muros rojizos del Castello di San Michele de Ferrara rezumaban tristeza pese a que aquella mañana de San Juan de 1519 era radiante. La dueña de la imponente fortaleza de la orgullosa Casa d’Este había muerto tras diez días de agonía a causa de las fiebres puerperales causadas por su décimo parto, que era el octavo con su tercer marido, Alfonso d’Este. La criatura, una niña llamada Isabel —en honor a su bisabuela valenciana, hermana y madre de papas—, había fallecido pocas jornadas antes. Lucretia Borgia, duquesa de Ferrara, Bisceglie, Módena y Regio, señora de Pésaro y Gradera y princesa de Salerno, tenía 39 años.

Cuando mañana se cumplan cinco siglos desde su muerte, Lucrecia Borja arrastrará medio milenio de infamias y calumnias sobre ella. Y eso es por culpa de la política, sin duda, pero, sobre todo, de esa formidable máquina de contar mentiras que se convierten en verdades: la Literatura, la cual es especialmente cruel cuando se trata de mujeres. Junto a María Magdalena, Helena de Troya, Cleopatra, Mesalina o Ana Bolena, Lucrecia forma parte de un club femenino de injuriadas por la Religión, la Literatura y la Historia bajo las múltiples y asquerosas formas que tiene el insulto machista y misógino más frecuente desde que el mundo es mundo. O sea, «puta».

Tal y como ya les conté aquí, los papas Borja fueron los españoles que alcanzaron las más altas cotas de influencia histórica, especialmente el segundo de ellos, Alejandro VI, sumo pontífice entre 1492 y 1503. Sus luces como estadista han sido tragadas por sus sombras acrecentadas por la leyenda negra. Si Roderich de Borja —por usar el nombre en valenciano con el que fue bautizado en Xàtiva en 1431— ha sido una personalidad calumniada hasta el sonrojo, lo de su hija Lucrecia ha sido peor. Mucho peor.

Lucrecia con treinta años, ya duquesa de Ferrara, en un cuadro de Bartolomeo Véneto de 1510.

Aquí conviene extenderse sobre los hijos del segundo papa Borja. Tuvo entre ocho y diez, aunque los historiadores confirman siete. Los tres primeros con una mujer desconocida: Pedro Luis —primer duque de Gandía—, Jerónima e Isabel. Los considerados «oficiales» ya en su tiempo corresponden a los que engendró con Vanozza Cattanei, es decir, Juan —asesinado en Roma con 19 años—, César, Lucrecia y Jofré. La identificación de los otros tres es más complicada. Al parecer tuvo otra hija, Laura, de una relación con Julia Farnese y otros dos ya como pontífice: Rodrigo y Giovanni, conocido este último como “el Infante Romano” y sobre el que les contaré más adelante. Para los que piensen que fueron muchos, el inmediato antecesor de Alejandro VI, Inocencio VIII, era conocido por los siempre burlones romanos como Padre Della Patria, no por su carácter benefactor, sino por la treintena de hijos que se le atribuían. Así, el pecado del papa Borja no fue engendrar bastardos, cosa que hacían todos los poderosos de su tiempo ya fueran clérigos o seglares, sino pretender fundar con ellos una dinastía principesca como los Sforza de Milán, los Médici de Florencia, los Borghese de Siena o los Este de Ferrara.

En el caso de Lucrecia, la tercera hija del entonces cardenal Borja nació en Subiaco, a 70 kilómetros al oeste de Roma, el 18 de abril de 1480. No la crió su madre, pues se consideraba que no tenía la educación suficiente, sino su tía, Adriana de Milà, ya que su destino iba a ser casarla por intereses políticos. Por ello fue instruida en Literatura, Arte, Latín, Música y Danza, como correspondía a las futuras esposas de su rango. Quizá lo singular es que Adriana de Milá, dama valenciana prima de Rodrigo, también se hizo cargo de la instrucción infantil del hijo más famoso del papa, César Borgia, cinco años mayor. Entre ambos hermanos se creó una relación tan especial e intensa como inusual para su época y su clase social y que daría pie a las acusaciones de incesto que vendrían después. De aquel tiempo viene una de las estratagemas de los Borja que más enfurecían a los italianos: hablar en valenciano entre ellos para compartir información que no querían que entendieran los demás.

En el Renacimiento italiano, las niñas nobles eran poco más que refinado ganado para que sus familias mercadearan con ellas para sus alianzas políticas de la misma forma que lo hacían con castillos, tierras o títulos. De hecho, Lucrecia aún no había cumplido los once años y su padre ya la había prometido dos veces. La primera con Querubí Joan de Centelles, de la casa de los Condes de Oliva y la segunda con Gaspar de Proixida, conde de Almenara. Sin embargo, cuando en agosto de 1492 el cardenal Borja se convirtió en Alejandro VI, la perspectiva de entregarla a un aristócrata valenciano de segunda fila se quedaba corta cuando se podía aspirar a mucho más. Los Borja —ya italianizados como Borgia— estaban en lo más alto del poder y la hija de un papa era una mercancía política demasiado valiosa para tan poco provecho.

Cuadro de Dante Rossetti de 1863 con Lucrecia, Cesar, Alejandro VI y el resto de los Borgia en plena pose de clan depravado, al gusto romántico.

Así, con trece años, a Lucrecia la casaron con Giovanni Sforza, de 26, sobrino del duque de Milán, Ludovico el Moro. El matrimonio pretendía mantener al Milanesado dentro de la influencia papal, pues existía el riesgo de que el ducado norteño se aliara con el rey de Francia, Carlos VIII, quien no ocultaba sus intenciones de invadir Italia. Cuando en 1497, en efecto, Milán y París sellaron su alianza, Giovanni Sforza se convirtió en un riesgo que los Borja no podían asumir. El papa intentó que el enlace se anulara por las buenas (ofreció a los Sforza devolver la dote completa) pero, como Giovanni se resistió, lo hizo por las malas. Se corrió el rumor de que el novio era, a la vez, homosexual e impotente y que, por tanto, no había consumado el matrimonio. Eso era causa legal de divorcio, que Giovanni no tuvo más remedio que aceptar en medio del bochorno y la chufla general. Después, claro, lo negó todo y acusó al Papa de haberle arrebatado a Lucrecia no por motivos políticos, sino “para disfrutarla él”. El primer dardo emponzoñado con la infamia del incesto había sido lanzado.

Este tipo de acusaciones no eran tan raras en aquellos tiempos, para que luego digamos que nuestros políticos de hoy en día se dicen de todo. Sin embargo, un episodio inmediatamente posterior alimentó el bulo de la relación incestuosa entre Rodrigo y su hija y que es uno de los más misteriosos de la vida de Lucrecia. Mientras su padre le buscaba otro marido, Lucrecia ingresó en un convento. Pero estaba embarazada. Unos dicen que el hijo que tuvo fue fruto de su relación con Pedro Calderón —un joven aragonés conocido en Roma como Perotto— que sirvió de mensajero entre el papa y Lucrecia durante los meses que ella estuvo recluida. Otros piensan que era hijo del propio Giovanni Sforza, lo cual era lo más probable, en mi humilde opinión. Tal cosa no convenía a Alejandro VI porque se suponía que su ya exyerno era homosexual e impotente y por eso se había anulado el matrimonio. Sea como fuere, el niño pasaría a la leyenda negra como el Infante Romano y era ese Giovanni Borgia que mencioné antes. El 1 de septiembre de 1501, Alejandro VI firmó dos bulas, en cada una de las cuales se le adjudicaba un padre distinto: la primera atribuía la paternidad a César Borgia y en la segunda —publicada años después— a sí mismo. En todo caso, cuando el papa Borja murió en 1503, Giovanni Borgia se fue a vivir con Lucrecia a Ferrara, oficialmente como hermanastro aunque, en realidad, era su hijo. Si tienen curiosidad sobre este Borgia es muy recomendable su vida novelada por Hella S. Haasse en La ciudad escarlata.

Una vez resuelto este asunto, el papa buscó otro esposo para su Lucrecia, que tenía entonces 17 años. Y el elegido fue Alfonso de Aragón, hijo bastardo del rey Alfonso II de Nápoles quien, a su vez, era primo hermano de nuestro Fernando el Católico. Era un joven apuesto que se enamoró de verdad de Lucrecia y cuyo amor fue correspondido por la joven que le dio un hijo, Rodrigo. Sin embargo, el viento de la política volvió a cambiar y la buena alianza de los Borgia con los Trastámara aragoneses y napolitanos fue sustituida por un mejor acuerdo con los Orleáns franceses. Así, el segundo marido de Lucrecia, como pasó con el primero, se convirtió en un obstáculo, en especial para César, cuya alianza con el rey Luis XII le había convertido en duque de Valentinois y marido de una princesa de Navarra, que entonces era un reino satélite de Francia. Una noche de julio de 1500, Alfonso fue brutalmente agredido por unos desconocidos. Sobrevivió a aquel ataque, pero no a la excelencia asesina del valenciano Miquel Corella —el temible Michelotto, tal y como lo conocían en Roma—, que era el verdugo personal de César y que estranguló al napolitano en su propio aposento tras sacar a Lucrecia de allí con engaños. Fue un crimen político de los muchos que cometió Il Duca Valentino, pero la leyenda negra lo convirtió en un crimen pasional cuya responsable para la posteridad literaria, vaya por Dios, iba a ser Lucrecia.

El fresco La disputa de Santa Catalina de Alejandría de los Apartamentos Borgia del Vaticano pintado por el Pinturicchio entre 1492 y 1494, donde Lucrecia (con once o doce años) aparece como la santa mientras que otros miembros de la familia Borja también aparecen retratados

Pero ni Alejandro VI ni César le dejaron que llorara a su segundo marido mucho tiempo y la volvieron a usar como moneda de cambio. El novio elegido esta vez fue Alfonso d’Este, primogénito del duque Ercoli I de Ferrara. Sin embargo, antes de la boda, el papa encomendó a su hija otra tarea que ilustra a la perfección que Lucrecia era una mujer extraordinaria. Con 21 años fue nombrada por su padre —que iba a estar fuera de Roma durante varios meses— vicaria general de la Iglesia y la Santa Sede. Eso la autorizaba manejar la correspondencia papal y, si fuera necesario, convocar a los cardenales. Nunca una mujer había tenido tanto poder real y legal en el Vaticano. Ni lo volvería a tener. Ni siquiera en la época de la llamada Pornocracia (o gobierno de las rameras), que así se define a un fascinante y poco conocido periodo del Papado entre el año 904 y el 935 en el que el Vaticano estuvo dirigido por dos mujeres: Teodora y su hija Marozia. Ambas mandaron sobre siete papas (Sergio III, Anastasio III, Landón I, Juan X, León VI, Esteban VII y Juan XI) y, como es de suponer, fueron tachadas de prostitutas por los historiadores eclesiásticos —todos hombres, claro— del siglo XVI. Tanto ellas como Olimpia Maidalchini —una noble que vivió casi cien años después que Lucrecia— o la legendaria (y probablemente falsa) Papisa Juana, (una mujer inglesa que se hizo pasar por hombre y reinó como el Papa Juan VII) mandaron mucho, pero en la sombra. No así Lucrecia.

Tras aquel periodo, Lucrecia se casó con Alfonso d’Este en 1502. Nunca más vería a su padre ni a su hermano. Alejandro VI murió en agosto de 1503 en Roma y César en 1507 en un barranco navarro cerca de Viana. En 1505, a la muerte de su suegro, se convirtió en la duquesa consorte de Ferrara y, según los historiadores, aquí empezó la mejor parte de su vida, a la que le quedaban 14 años. En ese tiempo le dio ocho hijos a su marido, de los que cinco llegaron a la edad adulta, y se convirtió en una protectora de las artes y las letras, protegiendo a pintores como Tiziano y a poetas como Ariosto. También demostró sus dotes como administradora en las innumerables veces que quedó en sus manos el gobierno del ducado de Ferrara mientras su marido guerreaba contra la Roma dirigida entonces por los archienemigos de los Borgia: los papas Julio II Della Rovere y León X Médici. También promovió las labores de beneficencia de tal manera que, a su muerte, los ferrarenses la lloraron como madre del popolo.

Lucrecia en su versión digital del videojuego Assassin’s Creed

A grandes rasgos, ésta fue la vida de Lucrecia. Ni mató a nadie con su supuesto anillo hueco donde ocultaba veneno, ni fue una ninfómana devoradora de hombres ni una arpía incestuosa al estilo de la malvadísima Cersei Lannister de Juego de tronos, que está inspirada directamente en la leyenda negra de Lucrecia. Fue una mujer noble de su tiempo; de vida extraordinaria, sin duda, pero una víctima, o en el mejor de los casos, una herramienta de las maniobras políticas y las fechorías de su padre y su hermano quienes, por cierto, no fueron hermanitas de la Caridad, pero tampoco los depravados sin escrúpulos que pregona su leyenda negra. Fueron príncipes renacentistas de moral y conducta parecida a la de sus contemporáneos.

Portada de una edición de bolsillo recinte, en francés, de la obra de teatro de Victor Hugo de 1831

Tras la muerte de Alejandro VI, el poder de los Borgia apenas aguantó una década. Aún así, el telón de calumnias que sus enemigos políticos urdieron contra ellos duró siglos. Bien se encargaron de ello las familias que se turnaban en el papado y que consiguieron que, salvo el breve pontificado del holandés Adriano VI en 1522, no hubiera ningún papa no italiano hasta el polaco Juan Pablo II en 1978. Después, la propaganda de la Reforma protestante encontró en los desmanes de los Borgia (reales o imaginarios, en especial en los últimos) un inagotable arsenal con el que atacar a los católicos durante las Guerras de Religión. Y la guinda la puso, ya en el siglo XIX, un grande de las letras universales. Victor Hugo publicó en 1831 una obra de teatro llamada Lucrèce Borgia, en la que Lucrecia aparece como la más mortífera femme fatale de la Literatura desde Medea y que, además de su insaciable y retorcida ansia sexual, no duda en instigar, envenenar y cometer todos los crímenes disponibles del catálogo del infierno, incluyendo el asesinato de su hijo Rodrigo. Después, la traslación de la obra del autor de Los miserables a la ópera Lucrezia Borgia de Gaetano Donizetti hizo el resto. A partir de ahí, Lucrecia Borgia sería sinónimo de súcubo, de demonio con aspecto de mujer angelical.

Casi me da pereza enumerar la cantidad de injuriosos delirios que se han escrito sobre Lucrecia en novelas e incluso —lo que es peor— en librejos con ínfulas de divulgación histórica. Citaré solo unos cuantos títulos para que se hagan una idea: Lucrecia Borgia: Memorias de Satanás; Lucrecia Borgia, la hija de la perversión; La puta del papa; La cautiva de los Borgia o la obra inacabada (y póstuma e innecesaria) de mi admirado Mario Puzo y que con el título Los Borgia, la primera familia del crimen es un compendio de disparates entre los que se incluye una escena en la que César Borgia desvirga a Lucrecia ante la amorosa mirada del padre de ambos. En fin…

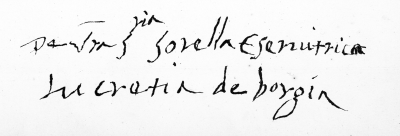

Firma de Lucrecia Borgia en una carta a su cuñada, Isabel de Gonzaga, de marzo de 1519, tres antes de su muerte y que dice: De V[ost]ra S[igno]ria sorella e servitrice Lucretia de Borgia. «De Vuestra Señoría hermana y sierva Lucretia de Borgia».

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: