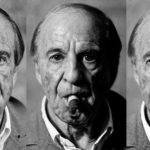

Manuel Vicent (Villavieja, Castellón, 1936) habla con la cadencia de un poeta parnasiano y alarga algunas eses silbantes como si salieran de un crótalo de cristal. Conversar con el maestro da gusto: su voz tiene algo de marea viva, y sus aguas son ricas en un plancton compuesto de sabiduría, experiencia, lecturas y sentido del humor. El escritor y periodista de El País publica Ava en la noche (Alfaguara, 2020), novela que transcurre en un Madrid en el que “no eras nadie si no le habías encendido un cigarrillo a Ava Gardner”, símbolo de la libertad de la noche franquista, en el que se emborrachaban Hemingway y Orson Welles, en el que había un “estado de desasosiego levantisco (que) obedecía a una inquietud que no tenía nombre todavía”, en el que el torturador Billy el Niño daba más miedo que Drácula y en el que los curas decían que las pajas causaban ceguera. El protagonista de la obra, David Arnau, es un joven aspirante a cineasta que persigue dos sombras: la de la citada actriz y la del asesino José María Jarabo. Valiéndose de Arnau, el autor nos traslada a un Madrid extinto, glorioso, pardo y criminal, y a una España a la que, poco a poco, se le iban saltando las costuras del franquismo gracias al 600, a los grandes éxitos de Hollywood y a Benidorm.

Conversamos en el jardín de la casa de Vicent, durante una calurosa tarde de la fase 1 de la llamada “desescalada”, ante la pétrea mirada de una Venus. Ponen la banda sonora un par de mirlos.

—Señor Vicent, ¿alguna vez le encendió un cigarrillo a Ava Gardner?

—No. Vi a Ava Gardner cuando ya era un personaje sin batería, en el año 66 o así, en el Oliver. Estábamos allí y alguien dijo: “¡Mira, Ava Gardner!”. Pero nadie le hizo caso. No era la cosa explosiva de las noches de Ava Gardner, todo eso mitológico de las noches de Madrid. Allí estaba, sin más. No me interesó demasiado.

—Escribe: “La noche de Madrid estaba poblada por artistas de Hollywood que eran como libélulas verdes, rojas y amarillas que sobrevuelan una oscura charca putrefacta”. El que aparece en Ava en la noche es un Madrid sin Sartre, pero en el que estaban Orson Welles, Hemingway o Sophia Loren.

—Cuando llega el protagonista, es un Madrid de inicios de los sesenta dividido en dos. En España se rodaban películas y todo el mundo hablaba de ello. Se sabía que había fiestas de esmoquin blanco, con piscinas mentoladas. Se hablaba de Ava Gardner, la corza mitológica, fugitiva, asequible e imposible. Había algunos puntos, como la barrera de las Ventas, Villa Rosa en Arturo Soria o Los Gabrieles en la calle Echegaray, donde esta gente era perfectamente libre, se divertía, estaba a salvo de los paparazzi, que entonces no se llamaban así, y protegidos por la Policía, a la vez que vigilados. Yo recuerdo que yendo por la calle Don Ramón de la Cruz, como ahora, en una primavera muy caliente, una noche, salía una música como de swing de unos balcones abiertos. Y era una fiesta de Jean Negulesco que se celebraba allí. Y se hablaba de que había habido mujeres desnudas, orgías, etcétera. El hecho de que fuera inasequible lo convertía en una película, en una fantasmagoría. La noche de aquel Madrid era una pantalla luminosa en la imaginación. La oscuridad protegía a esos seres, a esas libélulas. Pero también había gritos en la oscuridad: los de la gente represaliada. En otro sentido, Madrid era una ciudad sucia, cutre, llena de gapos verdosos en las aceras, con curas, militares y monjas. La gente con sombrero, aunque estaba a punto de desaparecer…

—“Los rojos no llevan sombrero”, decía el anuncio.

—Sí. También estaba la realidad de cada día, la de la gente que iba al trabajo, a pedir limosna… Las carteleras de los grandes cines de la Gran Vía eran irreales: eran las estrellas de Hollywood con unos besos, unos abrazos, unas manos llenas de pistolas… Todos esos héroes estaban en los fotocromos. Y la realidad era otra: debajo de esa fantasmagoría, había una cerillera que vendía tabaco rubio de estraperlo, había castañeras, había mendigos… Por otra parte, Franco murió atropellado por el 600 camino de Benidorm. La espina dorsal del franquismo digamos político, dictatorial, empezó a romperse a mitad de los sesenta. Pero no se rompió por una contestación, una huelga, como la de los mineros de Asturias, etcétera: lo rompió el hecho de que llegaran los turistas y el 600. La gente podía ir y volver. Veía por primera vez las ciudades de noche. No tenía que volver en coches de línea, que se acababan a las cinco de la tarde. Ahí se quebró la estructura del franquismo. Después, Franco tardó en morir diez años, pero fueron residuales. En ese momento, aquella sociedad estaba llena de gente que notaba que las costuras, por los placeres, empezaban a romperse. La gente sentía que todo le venía estrecho, como un traje que te aprieta, pero no era una cosa política: el que estaba concienciado podía ir a Carabanchel, ser torturado, etcétera, pero yo me refiero al común de la gente subalterna. Por otra parte, tres millones estaban fuera trabajando, y los que estaban aquí tenían un pluriempleo que permitía comprar los iconos de entonces. La televisión había sustituido a la capillita de la Virgen o del Corazón de Jesús. Se le ponía unas cortinitas y ocupaba el sitio central de la casa. A partir de ahí, Benidorm es la explosión de lo que era el final del franquismo. Y a medida que llegó a apoderarse esa nueva forma de vivir a través de los usos y costumbres, de los gestos y de los ritos y de los mitos de Hollywood, porque no es que vendan las películas en todo el mundo y ya está, sino que exportan su manera de ser y de vivir, por lo tanto, como efecto secundario, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de fumar, la forma de despedirse… es como un espejo que se rompe en mil pedazos, y cada vidrio lleva un efecto de la realidad que se proyecta sobre todo el mundo. Y aquí en España. Y en España podías ver a Audrey Hepburn de Mantequerías Leonesas. Hay otras fotos de Cary Grant en bicicleta. Podías ver a Liz Taylor y a Sophia Loren de compras por Serrano y a Gary Cooper cruzar un paso de cebra. Aparte de eso, yo, que estaba en Denia, siempre recuerdo que como allí siempre ha habido extranjeros, porque había una colonia de ingleses desde el siglo XIX para la exportación de la pasa, uno de los signos de identidad de esta pequeña ciudad es no extrañarse de nada. Un día, en la calle principal, la calle Campos, estaba en la terraza y vi a Yul Brynner. Pasaban franceses, alemanes, se sorprendían al verlo y, muchas veces, daban la vuelta para volver a verlo; pasaban los de Denia y ni miraban (risas). Allí se rodaron varias películas.

—Por cierto, ¿qué era lo más parecido a Sartre que había en aquel Madrid?

—Había dos focos de cultura. Había una cultura oficial, que era el Ateneo, las charlas del Ateneo. Me contaba Juana Mordó que un día, cuando ella vino a España, no sabía que hacer. Leyó en el periódico: “Esta tarde dará una conferencia Laín Entralgo en el Ateneo”. Fue y vio a un señor guapo, peinado con el pelo pegado, vestido de camisa azul con correaje, dos donceles con un estandarte a cada lado y dando una conferencia. Juana me dijo: “Me enamoré. Es imposible no enamorarse”. Ese era el foco oficial. Pero también había las charlas que daba Ortega, en lo que después fue Pachá, en el Teatro Barceló, que después fueron ridiculizadas por Martín Santos en Tiempo de silencio. El Ortega no clandestino, pero el Ortega sumergido en el silencio interior era un foco en torno al cual se establecía la Revista de Occidente en la segunda fase, tal. Después estaba Zubiri, que estaba en el Banco Urquijo, protegido. Escribía unas cosas… unas inmensas profundidades filosóficas acerca de nada (risas). Yo imaginaba que estaba dentro de una caja fuerte, lo sacaban una vez o dos al año, y daba una charla a unas señoras semimarquesas, tipo la marquesa de Llanzol. La marquesa de Llanzol era la versión, digamos, de día de Ava Gardner. Era costumbre decir: “Ahí va la Llanzol”. Pasaba con un Cadillac. La Llanzol no era maravillosamente golfa, pero era amante de Serrano Súñer. Eran las dos. Se decía: “Anoche vi a Ava Gardner…”.

—…y al salir de misa, a la Llanzol.

—(Risas) Y después, a pencar. Y eso era Madrid. Después, en plan de bohemia, era el Café Gijón.

—¿La anécdota del mono y del león es real?

—Totalmente. El mono se llamaba Manolo y era de Otero Besteiro. Y la dueña del león era una actriz que se casó con un diplomático famoso. Le regaló un leoncito que lo llevaba al café, a la Tertulia de los Cómicos, donde estuvimos Raúl (del Pozo), yo y tal. “Déjame el leoncito, qué mono”. Daba lengüetazos y tal. Y claro, el león fue creciendo (risas). Un día, no sé qué se le cruzó al león aquel y le pegó un zarpazo a una chica, no recuerdo quién era, aquella se lo sacudió de encima y el león empezó a andar por las mesas y se produjo un pánico. Vino la Guardia Civil y prohibió al león, y ya se quedó el mono de amo. El mono era muy simpático. La primera vez que pasé vi el mono ese, y dije: “Oye, este es un sitio cojonudo” (risas). Estaba González Ruano escribiendo allí con una pluma, con las uñas muy nacaradas, con los dedos muy anillados. Y el mono, dando saltos.

—Le confieso que el Gijón fue una de mis mayores decepciones de Madrid: me esperaba un lugar glorioso, lleno de escritores; me lo encontré vacío y el café, cuasi delictivo, me costó riñón y medio.

—Nah, el Gijón-Gijón, el Gijón nuestro, es el que va del año sesenta y ocho, más o menos, hasta que los socialistas llegan al poder. Después, bueno… Nuestra tertulia era de cómicos, de magistrados de justicia democrática, y de periodistas y escritores. Y como estaba prohibido esa cosa de sentimientos, llorar y tal, no se hablaba de política, tampoco de literatura…

—Jugabais.

—Eso fue después. Nos íbamos a jugar al póker y tal. Primero hacíamos partidas como de viejas, con garbanzos (risas), hasta que nos pasamos a la vía dura. Estuvimos unos años sumergidos en garitos y, bueno, es una etapa terrible y excitante y llena de seducción y peligro. Bueno, lo que te decía es que, claro, como no se podía hablar de política, ni del “yo-yo-yo”, ¿de qué se hablaba? De chismes, pero no de cotilleos, sino de chismes altos, anécdotas de películas, de tribunales, ¿sabes? Los periodistas traían cosas de cada redacción. Hasta ese momento, por supuesto, antes de Franco, estábamos todos prácticamente enfilados en la misma dirección de acabar con la dictadura. Cada uno arriesgando lo suyo: unos más y otros menos. Y después de la muerte de Franco, el periodismo estuvo muy bien al principio de la Transición. En ese momento, yo hacía crónicas parlamentarias. Y después, todos los periodistas nos íbamos a cenar juntos, a tomar una copa, a bailar en el carrusel, hasta que llegó un momento en que empezaron las banderías de los periódicos, y empezó a embarrarse la cosa. Cada periodista defendía su garita, y ahí ya fue muy desagradable.

—¿Cuánto se parece usted a David Arnau, el protagonista de la novela?

—La sensaciones esas del balneario… Es decir, yo tengo una forma de ver el mundo… (Piensa) Mi mundo lo tengo sellado de la infancia. Yo desperté al uso de razón en un balneario derruido. En unas trincheras llenas, si no de cadáveres, de bombas y cosas de estas. Entonces, siempre veía esa metáfora que pongo ahí de que debajo de la destrucción, de la ruina, siempre hay una belleza. De hecho, toda la belleza clásica de Grecia no existe, es imaginada: las columnas están derribadas, hay un capitel, hay una cosa que dicen “aquí estaba el templo”…

—Han perdido el color.

—Por supuesto. El Partenón estaba todo pintarrajeado, parecía un restorán chino (risas). Entonces, ¿qué pasa? Que debajo de esa destrucción está la belleza de la imaginación. Siempre he visto eso. Y al revés: debajo de la belleza de una mujer maravillosa, de un atardecer maravilloso, pues está la destrucción. Ese doble sentido es el que ha marcado toda mi literatura. Traducido eso a nivel de escribir, tiendo siempre, sin pretender esquivarlo ni fomentarlo, a describir hechos magníficos, grandiosos, heroicos, con palabras sencillas y muy vulgares. Y ensalzar una cosa mínima con las mejores palabras. Ese doble juego de usar las mejores palabras para cosas vulgares, y al revés. Entonces, eso está en la novela. Por otro lado, creo que podría haber desarrollado más el aspecto misterioso. De hecho, hay algunos gazapos que se han corregido a medias. En la cosa digital ya se han corregido. Pude haber desarrollado más la presencia imaginaria del Jarabo, ese fantasma de alguna forma. Tal vez en una segunda edición lo haga.

—En la novela se refiere a un “estado de desasosiego levantisco” que “obedecía a una inquietud que no tenía nombre todavía, pero poco a poco los rumores de ciertas asonadas violentas se fueron extendiendo por otras universidades del país”. ¿En qué se materializó ese “estado de desasosiego”?

—El protagonista se mueve por la estética, por la superficialidad. Llega un momento en que la lucha antifranquista abierta empezó a ser estética. El ser comunista, el ser rojo, que era la cosa en general, y saber que eras clandestino, peligroso, etcétera, tenía cierta atracción. Este hombre no se decide a eso: por miedo o por la fascinación del cine, de la seducción, del glamour… hasta que comete un acto casi estúpido, que es robar, apropiarse, casi como una cosa mágica, de un retrato de Ava Gardner. Con una sensación de posesión, como el que pinta en las cavernas un bisonte y se cree que ya lo ha cazado. Entonces, él queda o como un idiota o como un cleptómano, y ve que los que están en la cárcel lo están por un motivo más noble. Y ese es el lío suyo.

—Es interesante eso que dice sobre el protagonista de Ava en la noche: se hace rojo por estética. ¿Está ocurriendo ahora lo contrario? ¿Hay gente de izquierdas que se está pasando a la derecha por estética?

—Sí, sí. En eso influye la edad. La edad no perdona. Cuando las arterias se estrechan, ¿sabes?, no te dejan pasar las cosas nuevas. Estamos viviendo en un clima político detestable. Lo que pasa es que este ciudadano, el Sánchez, tiene suerte: cuando ya lo ves hundido, le echan un flotador. Hoy mismo (la entrevista se hizo el miércoles 27 de mayo): va una (Cayetana Álvarez de Toledo) y le dice a su vicepresidente “hijo de terrorista”. ¡No te pases de frenada! ¡Le estás echando un flotador! En general, todos los sueños, y el comunismo de la juventud era un sueño… (Piensa) Yo personalmente, no el protagonista, aunque nunca estuve comprometido a niveles de clandestinidad o de una lucha muy directa, acabé de abrir los ojos cuando fui a Moscú. En Camorritos estábamos todos los progres en aquel momento. Éramos todos rojos, comunistas y socialistas. Hacíamos comidas colectivas y pasábamos la gorra para los presos, para la ensaimada de Marcelino Camacho. Eran médicos, ingenieros, cineastas, en fin, gente de buen nivel intelectual. Uno, que después ha sido un personaje muy relevante, dijo en medio de aquella cosa: “¡Qué ganas tengo de que venga la democracia para poder decir que soy de derechas!” (risas). ¡Produjo un pánico entre los progres! Entonces, los desencantos tienen unas consecuencias terroríficas. Los sueños perdidos. Primero, va unido a la vejez. No es sólo que pierdas los sueños: pierdes el pelo, el brillo de los ojos, a la novia que te quería, movilidad, cuando no tienes un tumor. El arrastre es general. Entonces, bien contra uno mismo, bien porque las arterias están muy estrechas, los chips están llenos y no admiten más información, más cambio, tiendes a anquilosarte. Y después, si eso se traduce en un mal momento tuyo de que no te reconocen lo que vales, y sí al otro que es un gilipollas… se enmierda todo tanto que, al final, te cabreas. Creo que el que es rojo y se vuelve de derechas, de una derecha militante, lo hace por un cabreo. Un cabreo con uno mismo. Porque tan irracional es el sueño del comunismo como el fanatismo de la derecha. Puedes ser conservador, demócrata, etcétera. Saber que la economía de mercado, el capitalismo, es mejor que nada para crear riqueza, pero que la socialdemocracia es lo mejor para repartirla. Que lo ideal no es ni capitalismo salvaje ni asaltar los cielos. Ahora, cuando desde la derecha te has cabreado tanto que ya desbarras… creo que es una cosa psicosomática. El sueño unido a la pleura en mal estado produce eso. Un amigo mío que era neurocirujano decía: “Yo puedo operar de ideología. Yo siento a Blas Piñar, le toco una cosa ahí y sale cantando “A las barricadas”. Y pongo a Carrillo tumbado, le toco el cerebro y sale cantando el “Cara al sol”. ¡Tú verás!”.

—¿El ecosistema político que se presenta hoy es mejor que el que aparece en su novela?

—Bueno, el de la novela es de los años sesenta: era una dictadura férrea, cuidado. Cuando yo veo a los de Vox gritando “libertad”, digo: “¿Pero sabéis lo que es no tener libertad?”. Dan ganas de llorar: ¡esta gente reclama libertad sin saber lo que es la falta de libertad! Es que vosotros no habéis conocido aquello. No piden libertad: piden que el Gobierno se joda. Y punto. Aznar, que es tóxico, una persona frustrada, un enfermo hospitalario de frustración, metió la pata con aquello del 11-M, y, a partir de ahí, ha considerado que todo lo demás es legal pero ilegítimo. Oye: hay una derecha… Me dices Feijóo y me parece un tío fantástico. Ana Pastor me parece una tía estupenda. Pero esa toxicidad es un error gravísimo. Eso de “sin complejos”. La oposición… (Piensa) Sánchez está ahí. Te gustará o no. A mí me gusta regular. Le preguntaba a Gutiérrez Aragón: “¿Tú lo pondrías de protagonista en una película tuya?”. Y me decía: “¡Qué va! Es inexpresivo como protagonista, pero también como malo”. Eso pone muy nerviosos a los demás. Entonces, si el PP hubiera colaborado con una postura crítica, positiva y constructiva, a la hora de la victoria contra el “Pandemos” este, hubiera podido aprovechar la victoria. Es como un boxeador que gasta toda la energía buscando pegar un gancho que no acierta nunca. Por exceso de cabreo. Con lo cual, el Sánchez les pone nerviosos porque le pegan y no le tumban.

—¿De esta “saldremos mejores”?

—No lo sé. Primero vamos a ver qué significa “salir”. El trauma que ha dejado esto va a durar mucho tiempo. Si hubiera una vacuna… pero hasta dentro de uno o dos años, nada. Y la vacuna vale si estás sano: si estás enfermo no. Yo no salgo. Hago en el patio gimnasia y tal, pero me han contado que en las terrazas está todo el mundo ya. Aquí están cantando los mirlos. Yo me tomo aquí un gin tonic, ¿y para qué voy a ir a una terraza? Lo único que quiero es irme a Denia a finales de junio, y ya está.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: