Ayer bajé a la ciudad a pasar el día. Sin nada especial que hacer, sólo pasear. Comencé la caminata a hora temprana, cuando las sombras de los edificios aún eran largas y las calles estaban razonablemente frescas. Me adentré en el barrio de El Carmen, el casco antiguo de la ciudad, deambulando por sus calles y plazas, sin prisas. Observando los edificios, los portales y los establecimientos comerciales. En otros tiempos solía también fijarme en las personas, en tiempos en los que la globalización aún no estaba tan generalizada y los occidentales no parecían clonados. Si uno se fijaba con atención se podía distinguir el origen o procedencia de la gente por sus comportamientos, gestos, indumentaria o modo de actuar. O al menos intuirlo, con razonable margen de error. También era interesante, cuando viajabas o tocabas puertos de fuera, prestar atención a la gente. Apreciar las diferencias. Conocer sus costumbres, sus caracteres. Pero el fijarme en las personas en Occidente perdió ya para mí casi todo su interés. Añoro los días en los que uno se sentía en, por ejemplo, España, cuando paseaba por las calles. En estos tiempos las tiendas de toda la vida fueron substituidas por franquicias de multinacionales, los restaurantes y tascas castizas por cadenas de restauración, los universitarios son orgasmus —perdón, ¡erasmus!— de cualquier sitio menos de aquí y los otrora habituales Manolito, Pepiño o María que hacían travesuras en las calles y plazas, o jugaban a la pelota, a la peonza o al ‘tú la llevas’ son ahora Jonathan o Jennifer y pasan las horas de asueto dejando escapar su infancia conectados a ordenadores, consolas o redes, dejando las calles huérfanas de gritos y chanzas infantiles. Hasta los pedigüeños y callejeros son de importación: Los artistas de guitarra, argentinos; los de flauta, andinos; los de acordeón, rumanos, como muchos gorrillas que comparten ruedo con… iba a decir, con total naturalidad, moros y negros; pero no sé si decir, mejor, norteafricanos magrebíes y subsaharianos de color, no vaya a ser que me lea algún politicastro y me emplume por racista, xenófobo y facha. Me tranquiliza pensar que los politicastros no acostumbran a leer, así que lo dejaré como está. En fin, decía que ni entre los personajes callejeros nos queda ya un atisbo de España española. Ni trileros castizos ni gitanos con faca empalmada.

Así pues, me consuelo y reconforto en las calles y los edificios, en la memoria que conservan sus viejos muros, fachadas, dinteles o celosías. Recorrí el barrio, para mi alegría poco transitado, mirando edificios antiguos, deteniéndome frente a los escaparates o adentrándome en las pequeñas tiendas de barrio. Tomé unas cuantas fotografías, comienzo a tener un álbum bastante extenso del centro de la ciudad de Valencia. Los mismos lugares a menudo cambian mucho dependiendo de la hora del día, del ángulo de la luz solar y las sombras, de la iluminación nocturna de las farolas o de la animación de sus calles. Recordé algo que había escrito en mi cuaderno de bolsillo días atrás, en otro de estos paseos. Detuve mi andar y rebusqué en él:

Callejeando por el casco viejo de Valencia; me detengo ante la abadía de San Martín. Las formas de su fachada sugieren estancias, pasadizos. Historia. Cuántas tramas e intrigas habrán tenido lugar tras estos viejos muros impregnados de historia, mudos testigos de tiempos pasados.

La “abadía” es, en realidad, una iglesia parroquial, al menos a día de hoy. Sin embargo la callejuela por la que aquella tarde paseaba se llama Calle de la Abadía de San Martín, lo que me sugiere un pasado algo más glorioso para el vetusto edificio de finales del siglo XIV, que fue construido a su vez sobre una de las diez mezquitas que había en Valencia cuando Jaime I la reconquistó a los moros.

Seguí leyendo las anotaciones de mi cuaderno:

Ahora dedicaré el resto de tarde a uno de mis pasatiempos favoritos: patear libreros de viejo, esas pequeñas cuevas de tesoros literarios. (…)

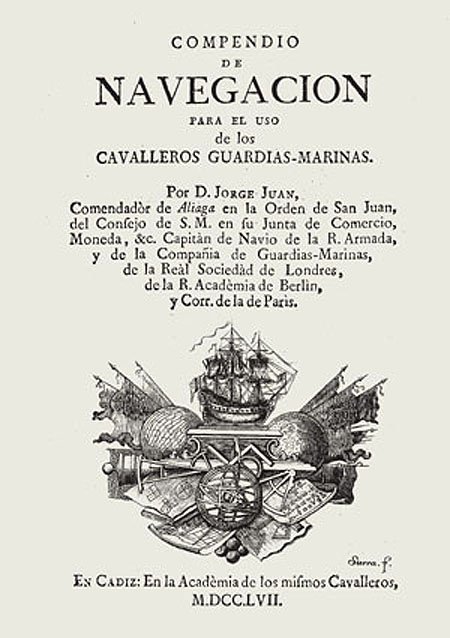

En una de mis librerías anticuarias favoritas, el amable librero me mostró un ejemplar que me hizo temblar el pulso. Sostuve en mis manos durante un rato un auténtico tesoro: el ‘Compendio de navegación’… ¡de Jorge Juan! Ilustre marino español y prestigioso científico y expedicionario de principios del XVIII. Hojeé con devoción y deleite sus páginas, impresas en el año de Nuestro Señor 1757, y por momentos me sentí trasladado a otra época. Sumergí mi nariz en el volumen y aspiré su aroma; acaricié sus hojas ásperas y amarillentas, recorrí las líneas con interés y melancolía. Por supuesto, pregunté por el precio: 2000€ (dos mil, sí). No me quedó más remedio que despedirme del volumen y devolverlo al librero, agradeciéndole profundamente que me lo hubiera mostrado.

La lectura de estas notas escritas en mi cuaderno me estimuló y decidió mi rumbo. Lo fijé hacia uno de los libreros de viejo más próximos, recalando allí sin más novedad. Ése, en concreto, hacía mucho tiempo que no lo visitaba. Saqué mi lista en la que anoto los libros antiguos y descatalogados que busco y pregunté por los diversos títulos a Salvador, el librero, pero sin fortuna. Así que me adentré en el establecimiento, recorriendo los pasillos con interés, entre altísimos estantes repletos de libros y caóticas montañas de volúmenes apilados por doquier, leyendo con atención los títulos impresos en los lomos y hojeando los que despertaban mi curiosidad. Mientras tanto Salvador buscaba por otros lugares libros que me pudieran interesar.

Fui a topar también con dos pequeñas obras antiguas dedicadas a dos de nuestros insignes marinos: Churruca. Un almirante de España (uno de mis favoritos) y Elogio histórico de D. Antonio de Escaño, otro cortado por el mismo patrón.

En éstas estaba cuando apareció Salvador con un volumen que me cautivó: Los piratas del Defensor de Pedro, un grueso —más de 500 páginas— compendio publicado hace casi dos siglos que contiene el extracto de las causas y procesos formados contra los piratas del bergantín Defensor de Pedro, capitaneados por uno de los últimos piratas españoles —pontevedrés, para más señas—, Benito Soto. Es una historia que yo ya conocía someramente, pero este volumen me permitirá conocerla a fondo, con todos sus detalles. Está precedido por una narración que relata la historia del bergantín, negrero en un principio, desde que dio la vela el 22 de noviembre de 1827 del puerto de Río de Janeiro rumbo a las costas africanas, poco antes de la sedición liderada por el segundo contramaestre Benito Soto, hasta el infausto final de los facinerosos, colgados en Cádiz en enero del 1830. El cuerpo central del volumen comprende el extracto de las causas y el proceso, y la parte final es un compendio de la causa y juicio, con un montón de documentos. El volumen, publicado hace casi dos siglos, tenía un precio excesivo para mis maltrechas finanzas, pero no pude resistirme a un tesoro —para mí lo es— así, y me hice con ese pedazo de la historia de Benito Soto, de la Mar y del país.

Son historias como ésta las que, a fin de cuentas, convirtieron a España, a la Mar y al mundo en lo que hoy son. Son nuestro pasado, nuestra memoria y, en ocasiones, nuestro reflejo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: