Un americano en París (Vincente Minnelli, 1951)

Querido Pablo:

***

Discutía el otro día con un amigo sobre los distintos prismas desde los que es posible aproximarse a lo cinematográfico. Esta conversación me remitió a una tensión dialógica interna que guardo desde hace algunos años, particularmente desde que decidí aproximarme al medio desde el pensamiento analítico y no desde la mirada absorta y virginal del espectador primerizo. Caigo a menudo en la creencia de haber perdido la capacidad de fascinarme genuinamente ante una película, del modo ingenuo en que lo hacía cuando el cine no circulaba tanto en mi mente sino que más bien impactaba contra ella —toda esa geometría, esa plasticidad y ese dinamismo, dispuestos ante mí para asombrarme—.

También es cierto que, poco a poco, ha ido germinando en mí la idea de que todo este trabajo de pensamiento analítico no es sino una mano extendida a una esperanza muy específica: la de acceder a una fascinación más exigente, más pura, a una fascinación total. Una mano extendida a la esperanza de que una película pueda batir todas mis líneas de defensa intelectual y, aun sobre sus raíles, devolver a mi mirada su virginidad original. Ya no quiero que el asombro se practique únicamente sobre mis sentidos, sino que los trascienda y sea capaz de abarcar todo mi conocimiento, que lo comprima, lo aplaste y lo sobrepase; que, siguiendo a Gadamer, renueve mi horizonte de expectativas.

Disculpa la peripecia retórica, ya llego a las imágenes: Un americano en París, musical filmado por Vincente Minnelli a comienzos de los años 50, arrasó todas mis fronteras hace algo más de una semana. He dedicado este tiempo a pensar por qué, o, más bien, cómo logró hacerlo.

***

La mayor parte de la película está narrada siguiendo una serie de normas estructurales clásicas, reglas que hacen que el espectador comprenda rápido ante qué clase de artefacto se encuentra: Un americano en París es un musical amable —pese a la crudeza de varios de sus subtextos, como la precariedad del oficio artístico o las secuelas políticas de la Segunda Guerra Mundial— construido en base a una serie de acontecimientos que se entrelazan entre sí cómodamente: de la presentación al nudo; del nudo al desenlace. El trabajo tonal de Minnelli, su cuidado a la hora de ubicar los números musicales en el metraje, la vivacidad de su trato del color y los movimientos de cámara hacen sentir cómodo al espectador; de algún modo, le prometen que la película aterrizará, pese al conflicto, sobre tierra firme.

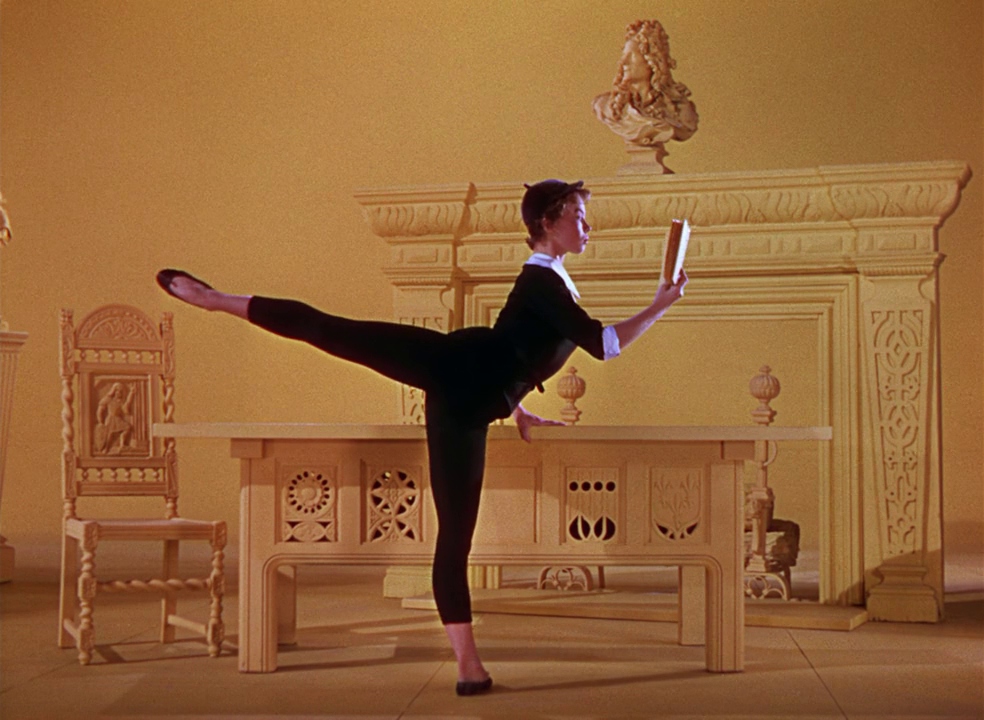

Leslie Caron, bailando en uno de los decorados que le sirven como carta de presentación.

Una escena ubicada al principio de la película, más allá del evidente clasicismo de las formas, levanta las primeras sospechas de que el cineasta quizá guarde para sí cierta libertad a la hora de narrar: me refiero a aquella en la que el personaje interpretado por Georges Guétary describe —y, al mismo tiempo, introduce al espectador— a la joven de la que resulta estar enamorado, interpretada por Leslie Caron. A medida que Guétary desarrolla cada una de las características de su personalidad, Minnelli combina sus palabras con el movimiento del cuerpo de la chica, que baila sobre distintos decorados, vestida de maneras diferentes en cada uno de ellos. Este recurso, implantado en medio de una narración aparentemente ordinaria, apenas adquiere relevancia hasta la secuencia final de la película, en la que el personaje de Gene Kelly, abatido por las circunstancias y viendo a su amada marcharse desde el balcón, comienza a imaginar: si la danza se había presentado en la película —insisto: exceptuando esa escena de presentación— como parte integral de su narración central, aquí Vicente Minnelli rompe con el clasicismo, se cuela en la imaginación de su protagonista y hace que el último acto de su película, su media hora final, sea narrado exclusivamente a través de la música y el movimiento de los cuerpos.

Pienso que lo verdaderamente fascinante de Un americano en París es la manera que tiene de engañarte, de hacerte comprar sus códigos para poder permitirse, a la postre, romperlos con violencia. Leía esta semana, en la Poética de Aristóteles —quizá el tratado por excelencia a la hora de describir el arte como un conjunto de convenciones que, agrupadas, justifican la imitación ficticia de la realidad; convenciones que deben ser ejecutadas sólida y normativamente para que el espectador comprenda ese salto hacia la ficción, hacia la tragedia o hacia la epopeya—, lo siguiente: «hay que preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble». Sé que ya te he hablado antes de la mentira y sus posibilidades emancipatorias dentro del aparato ficticio, pero aquí me gustaría ir un poco más allá de eso.

***

Si lo imposible se vuelve verosímil —empleando los términos aristotélicos— en Un americano en París es porque Vincente Minnelli conoce el lenguaje y los códigos del musical clásico: en base a una larga convivencia lingüística, el espectador asume que en un musical, por ejemplo, los personajes son susceptibles de ponerse a cantar en medio de una conversación. El movimiento de los cuerpos cobra, en el musical, una relevancia que en otros géneros fílmicos quizá pertenezca en mayor medida a los espacios en los que éstos se mueven, o a la manera en que la cámara se aproxima a ellos: al constituirse el baile como un elemento expresivo central, la carga emocional de los personajes se traslada de manera radical sobre sus cuerpos, sobre su forma de moverse a través del plano.

En este sentido, considero que el camino de Un americano en París es un camino de purificación lingüística. Un camino similar al que recorre Jacques Démy en Los paraguas de Cherburgo, aunque él purificaba lo musical en dirección a lo cantado, mientras Minnelli traza ese camino hacia lo bailado. De este modo, con el espectador acomodado en unos códigos que le resultan plenamente familiares, el cineasta ensancha su película y abre un espacio en el que las posibilidades de la ficción se vuelven infinitas; en este espacio los colores mutan, los ritmos se intercalan violentamente en consonancia con las emociones expresadas y la palabra, aliada de la imagen desde décadas atrás, abre paso a una música a todo color, a un espectáculo sin precedentes que deja al espectador sin referencias, sin asideros analíticos. Sucede aquí, Pablo. Aquí sucede el asombro. En ese espacio vacío en el que la caída se vuelve infinita, en el que los parámetros teóricos parecen derretirse, en el que la imaginación del autor sobrepasa los códigos asimilados y convenidos públicamente.

Pienso que Un americano en París no me habría asombrado tanto hace unos años, a pesar de su clasicismo —y que quizá esto sea así porque yo no estaba entonces tan familiarizado con esta noción de lo clásico, porque no disponía de las herramientas de las que ahora dispongo—. Así que asumo que el asombro transcurre ahora por vías distintas, pero que sigue siendo posible. Pienso, en un arranque de ambición, que puede que todo esto no sea tan diferente al amor; que quizá sea posible que, a medida que aprendemos, vayamos encontrando formas más grandes de amar.

***

Cuando escriba la próxima carta ya nos habremos visto. Ahora pienso que la amistad también es, en cierto modo, un camino de purificación en el que las palabras cada vez se vuelven más y más innecesarias. Nosotros no sabemos bailar como Gene Kelly —ni bailar a secas, me temo—, pero prometo aparcar la retórica cuando nos reencontremos y, al menos, darte un abrazo para que mi cuerpo sirva de algo.

Feliz de decirte hasta pronto,

Adrián.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: