Cada vez que Jaime Llorens visitaba a su madre en el carrer d’Amigó, terminaba observando los estantes de su vieja biblioteca. La componían libros de bolsillo amarillentos que había comprado de joven y no había querido llevar a su casa. Todos eran fragmentos del pasado, y quizá por ello terminaba observándolos de nuevo y entresacándolos. Miraba las portadas, los hojeaba, leía algún párrafo y volvía a dejarlos en su sitio. Pero aquella tarde fue ligeramente distinta.

Le dio la vuelta y en el reverso leyó la palabra Bergen. De inmediato le vino a la memoria el recuerdo de Inger Nilsen.

“Hello, my name is Inger, I come from Bergen and I study Law”. Nunca había olvidado el día que la conoció en la cafetería de la universidad de Lieja, donde ambos pasaron su año de Erasmus. Inger tenía las tetas como grandes melocotones que se erguían sobre el costado. La comparación surgió en las conversaciones de la colonia italiana, en la residencia de estudiantes. Jaime, por supuesto, estaba de acuerdo con los italianos, pero lo primero que le atrajo de Inger no fueron sus tetas, sino muchas otras cosas: esa melena corta castaña peinada con raya a un lado, la sonrisa, sus blusas entalladas con los últimos botones abiertos, cierto collar corto de grandes bolas rojas, la nariz respingona tan escandinava, su aire de actriz de Ingmar Bergman…

“Nice to meet you. Would you take lunch with me?”. A los pocos minutos, frente a un plato de carne estofada con brócoli, patatas y zanahorias mini, ya hablaban sin parar de sus familias, de sus lugares de origen, de sus aficiones, de dónde pasaban los veranos… Jaime notó una ligera desazón la primera vez que oyó: “My boyfriend…”, pero no se desalentó en absoluto, pues al poco rato ya quedaban la tarde siguiente para acudir a un lugar de la campiña donde, según le habían contado a Inger, vendían bicicletas de segunda mano. Él ya tenía la suya, de modo que podía llevarla hasta allí sentada en la parrilla.

Surcaron largos caminos entre praderas y huertos, hasta que un anciano sacado de una novela de Simenon les abrió la puerta de su desván de madera, donde había apiladas un centenar de bicicletas de la posguerra. Ella volvió en su propia bici y terminaron los dos en una terraza frente al río Mosa, tomando un helado y riendo del careto del anciano, que al abrir el desván los había mirado como si fueran de la Gestapo y tuviera partisanos escondidos.

¿Era posible que una chica con novio se dejara llevar en bici o tomara helados si no quería nada de él…? —se preguntó Jaime con ingenuidad. De vuelta en la residencia de estudiantes, Fabio, el líder de la colonia italiana, se burlaba de él: “¿Me dices, Giacomo, que has sudado como un cerdo para llevarla hasta allí y ni siquiera le has dado un pico frente al Mosa? ¡Qué pringao! —todos rieron—, y Fabrizio, mientras enrollaba los espaguetis, agregó: “¡Oh, Giacomo…! ¡Yo si fuera tú estaría ahora olisqueando la parrilla de mi bici! —nuevo coro de risas.

El caso es que comenzó a verse con ella a diario. A la salida de clase iban juntos al supermercado, o nadaban en la piscina universitaria, o cenaban juntos en las cocinas de la residencia. Incluso hubo una vez que fueron de paseo al parque y él la fotografió al atardecer… Todo esto sucedió hasta el día de la fiesta italiana en la residencia.

Aquella noche la cerveza corría a raudales; Inger reía y se sentó a su lado; él le mordió los labios, introdujo la lengua en su boca y la mano bajo la blusa; ella se separó. “¡Tengo novio…!” —gritó mareada.

***

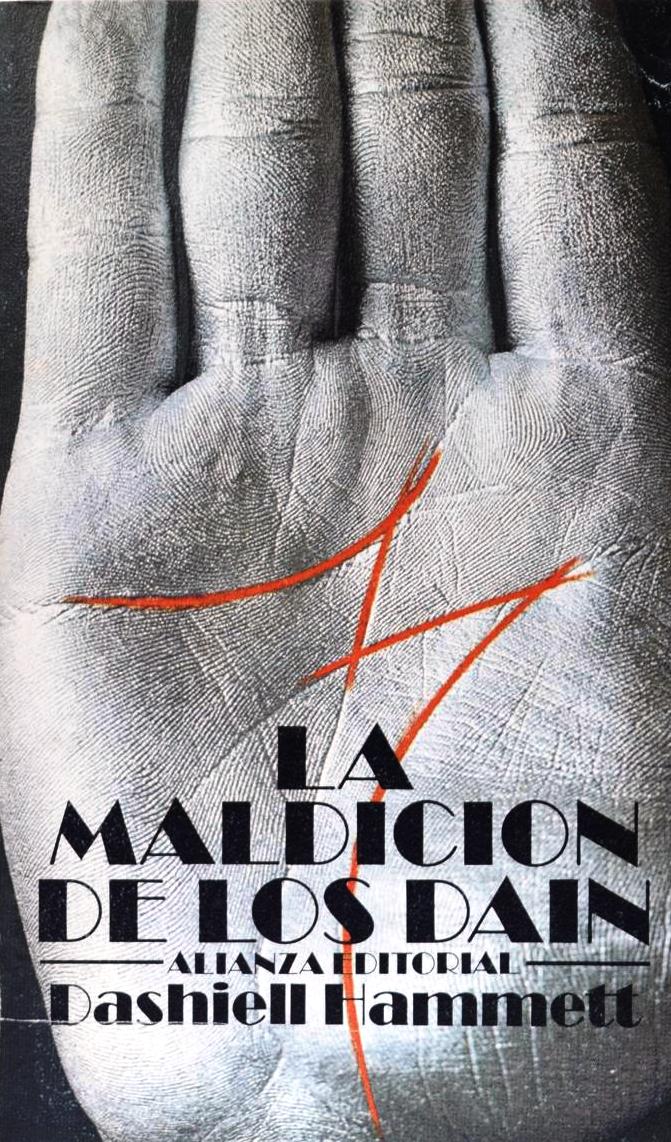

Jaime acariciaba la portada de La maldición de los Dain, diseñada por Daniel Gil. Era la foto de la palma de una mano en blanco y negro, con los surcos pintados en rojo formando la “M” de “maldición” en castellano; pues el título original era The Dain Curse y lo había editado por vez primera Alfred A. Knopf en 1928.

Pero advirtió que entre las páginas donde había reposado el gato negro durante décadas quedaba el cerco amarillento de la postal, y comenzó inopinadamente a leer aquellas dos páginas. Se desarrollaban en el templo de lo que parecía ser una secta satánica. Ejercía de sumo sacerdote un anciano de barba blanca llamado Joseph que parecía tener hechizadas a dos mujeres. El detective protagonista de la novela de Hammett irrumpía en el templo y ordenaba al sumo sacerdote con ironía que liberara a sus “hijas”; mas éste, lejos de obedecerle, se abalanzaba sobre aquél blandiendo un cuchillo. El detective le descerrajaba cinco tiros en la cara y en el pecho, le arrebataba el cuchillo y terminaba degollándolo.

La escena era truculenta, muy al estilo hard boiled de la época. Jaime se preguntó si sería posible reescribir un cuento con tan solo esas dos páginas descontextualizadas, sin saber de dónde venía la trama de la novela, ni tampoco hacia donde se dirigía, sin conocer en absoluto a los personajes. Sería un relato entrecortado cuyo sentido debía crear el propio lector. ¡Sí, una suerte de relato abstracto, como la pintura abstracta…! Aunque trabajara de contable en una constructora, Jaime era escritor y deseaba experimentar con la literatura.

***

Tras la fiesta italiana, la amistad de Inger y Jaime se enfrió. Él había traspasado las líneas rojas de ella, y siguieron hablando, e incluso la vio reír alguna vez; pero ya no volvió a fotografiarla en el parque, ni tomó con ella más helados frente al Mosa. Tan solo comieron una vez más juntos en la cafetería. Y el año de Erasmus en Bélgica concluyó. Él volvió a Barcelona y ella a Bergen.

Al curso siguiente, un amigo noruego le invitó a visitarlo en Oslo. Iba a llamar a toda la colonia noruega de Lieja y organizaría una fiesta en su casa. ¿Acudiría Inger…? —pensó de inmediato Jaime. Varias semanas antes se puso a dieta y se apuntó a un gimnasio, el día anterior al viaje se fue a la peluquería. Su amigo le dijo que había hablado con ella, pero no le había confirmado si sí o si no. “¿Le dijiste que estaría yo?” —preguntó Jaime. “¡Toma, claro!” —respondió su amigo riendo.

Los viejos colegas de tantas fiestas iban llegando y bebían chupitos de vodka helados. Algunos habían acudido con sus parejas, pero Inger amaneció sola. Estaba más bella que nunca, con una blusa entallada azul marino y largos pendientes que colgaban hasta más abajo de su melena corta.

Jaime se las arregló para sentarse a su lado en la cena y volvieron a reír con la complicidad de antaño. Se atrevió a preguntarle por su novio y ella le desveló que habían cortado. Bailaron y bailaron. Él no paraba de beber vodka y volvió a besarla, a introducir la lengua en su boca, la mano bajo su blusa. En esta ocasión, ella no lo rechazó, sino que su lengua emprendió un largo viaje junto a la de él. Lástima que, a los pocos minutos, Jaime comenzara a sentir que se desmayaba. Se excusó y acabó inconsciente sobre la taza del váter.

A la mañana siguiente, cuando despertó, el apartamento parecía Sarajevo sitiado. Su amigo ya estaba en pie portando la cafetera humeante. “Pero tío, ¡cómo se te ocurrió beber así cuando la tenías en el bote!”. Le contó que Inger había bailado sin parar hasta las cinco de la madrugada en una discoteca de Oslo, y Jaime se lamentó amargamente de haber metido la pata con el vodka. Al día siguiente volvía a Barcelona.

Pensó en escribirle largas cartas a diario —por aquel entonces no existían las redes sociales—. Pensó también en coger un avión, presentarse en Bergen con lo puesto y llamar a la puerta de casa de sus padres… ¡Podía hacerlo! Acababa de terminar la carrera, tenía un dinerillo ahorrado para el vuelo y ningún compromiso…

***

Ahora, frente a la vieja estantería del carrer d’Amigó, con La maldición de los Dain entre las manos, recuerda que nunca llegó a leerlo, como nunca escribió aquellas largas cartas, ni cogió avión alguno con destino a Noruega… Relee la palabra Bergen de la postal y nota como si su fantasma saliera del cuerpo y viajara hasta esa ciudad noruega en el presente.

Las tetas de Inger Nilsen ya no son melocotones, se han vuelto más grandes y caídas tras amamantar a dos niños que ahora juegan a la PlayStation. Jaime y ella abrieron un bufete de abogados en el centro de Bergen y, por las tardes, él se queda cuidando a los niños y tratando de escribir una novela que sueña con publicar en una gran editorial. Por las noches, a la luz de la luna que penetra por la ventana del dormitorio, rodeado de silencio, estira suavemente de los largos pezones de Inger.

Pero de pronto su fantasma tiembla, titila, desaparece de Bergen para volver a Barcelona: a la estantería de casa de sus padres, al libro jamás leído… Finalmente decide llevárselo: seguirá sin abrirlo, porque ya no le apetece leer a Hammett, pero la cubierta de Daniel Gil y la postal del gato negro, que ahora parece interpelarlo con la mirada, se han convertido para él en fetiches del pasado.

Cuando se despide de su madre y sale al barrio de Sant Gervasi no ve apenas gente ni coches, es una tarde de verano y casi todos se han marchado a la Costa Brava. Pasa por delante del mercat Galvany; compra un bocadillo de pan con tomate y fuet y un melocotón; se encamina al Turó Park.

Sentado en un banco junto al estanque de los nenúfares, contempla la estatua conocida como La ben plantada, obra de la escultora Eloísa Cerdán. Representa a una mujer de cuerpo entero fundida en hierro, singularmente bella y serena. Y mientras muerde el melocotón, imagina que la estatua es Inger, que lo mira y le sigue hablando en silencio.

LA BEN PLANTADA, ELOÍSA CERDÁN, 1961. BARCELONA TURÓ PARK

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: