Orangewood, Massachusetts, 15 de julio

—Jamás he bebido güisqui para escribir. Solo bebo agua mineral. Y, os lo aseguro, si Poe, Faulkner o Cheever hubieran hecho lo mismo, habrían escrito más y mejor —Oliver Greenshaw escrutó a los cuatro alumnos que lo miraban con gravedad y estalló en una carcajada—. ¡Pero hace falta algo más que agua para aprender a narrar! Eso es lo que me propongo enseñaros durante esta quincena…

Se habían sentado en unas viejas sillas de madera, en torno a una sólida mesa de roble a la sombra de los arces rojos del jardín. En realidad no era tal jardín, sino una continuación del bosque, que se extendía en derredor de la casa, vallado con una minúscula alambrada. El suelo era una hojarasca sin hierba ni parterres ni macizos florales. Greenshaw no invertía esfuerzo en cuidar de las plantas, y cuando olvidaba cualquier vianda sobre la mesa, hasta entraban los venados, las mofetas y los mapaches a devorarlo.

La casa, de dos plantas, era de madera color burdeos con los marcos de las ventanas en blanco. Guardaba un gran parecido con la dacha del escritor Boris Pasternak en Peredelkino, a las afueras de Moscú. Cuando Greenshaw decidió trasladarse, preguntó a su inquilino acerca de Pasternak, pero éste llevaba décadas siendo el propietario y jamás había oído ese nombre, ni nadie de Orangewood, que se encontraba a una milla, se lo había nombrado nunca.

En cualquier caso, la segunda planta le había venido bien para alojar a los estudiantes que llegaban cada verano becados por la Universidad de Boston para recibir un taller de literatura. Eran siempre los mejor calificados durante el curso en el programa de escritura creativa. Aquella promoción, los cuatro que ahora charlaban en torno a él, eran, por orden de calificación: David Feldman, judío de Nueva Jersey; Greta Johnson, afroamericana nacida en Chicago; José Juárez, de la Universidad de Tucson, Arizona, y Suni Yang, de origen coreano y residente en Brooklyn.

¿Y qué decir del maestro…? Procuraré no extenderme demasiado para no resultar aburrido. Al fin y al cabo, ¿qué importan nuestra biografía, nuestro currículum, nuestros títulos…? Poca cosa, la verdad… Baste al lector saber que Oliver Madison Greenshaw es doctor en literatura Hispanoamericana, finalista del National Book Award y, durante veinticinco años, profesor en una decena de universidades prestigiosas de todo el país. Caucasiano, soltero. Publicó su última novela en 2010, por la que se le concedió el premio PEN Faulkner. Parecía que su carrera iba en ascenso, que llegaría a ser uno de los escritores más importantes del país; pero poco después de ser premiado, decidió desaparecer, marcharse a vivir a esa especie de dacha perdida en los bosques estatales de Massachusetts en la cual habita desde hace diez años, rodeado de miles de libros que se apilan por todas partes sin orden. En pago de los talleres de literatura que imparte, la Universidad de Boston le envía cajas de novedades de literatura española, latinoamericana, norteamericana e internacional, porque desde que cometió la excentricidad de desaparecer y no publicar más libros, Greenshaw tampoco acepta dinero por enseñar literatura. Tan solo lee y escribe, lee y escribe, lee y escribe… Lo hace en un viejo ordenador, junto a un anticuado teléfono fijo y con una lenta conexión a internet que lo mantiene al abrigo del mundo exterior. También tiene un teléfono móvil que a menudo está sin batería. No responde a los wasaps ni está en las redes sociales. El teléfono solo lo usa por si se pierde en sus largos paseos por el bosque.

Y ya basta, lector, no te contaré nada más sobre Greenshaw. A partir de ahora, puedes pensar sobre él lo que gustes en función de lo que leas y reproduzcas en tu imaginación.

Greenshaw acababa de carcajearse tras la broma del güisqui y aseveró:

—La risa, en cambio, sí es esencial para ser un buen escritor, tomarse en broma a uno mismo, olvidar cualquier trascendencia, escribir solo por el placer de hacerlo y, como dijo Jesús: “Todo lo demás se os dará por añadidura”. Los alumnos continuaban atónitos, sin atreverse a estar serios ni a sonreír. “Reíd con ganas, y todo lo demás se os dará…”, ja, ja, ja.

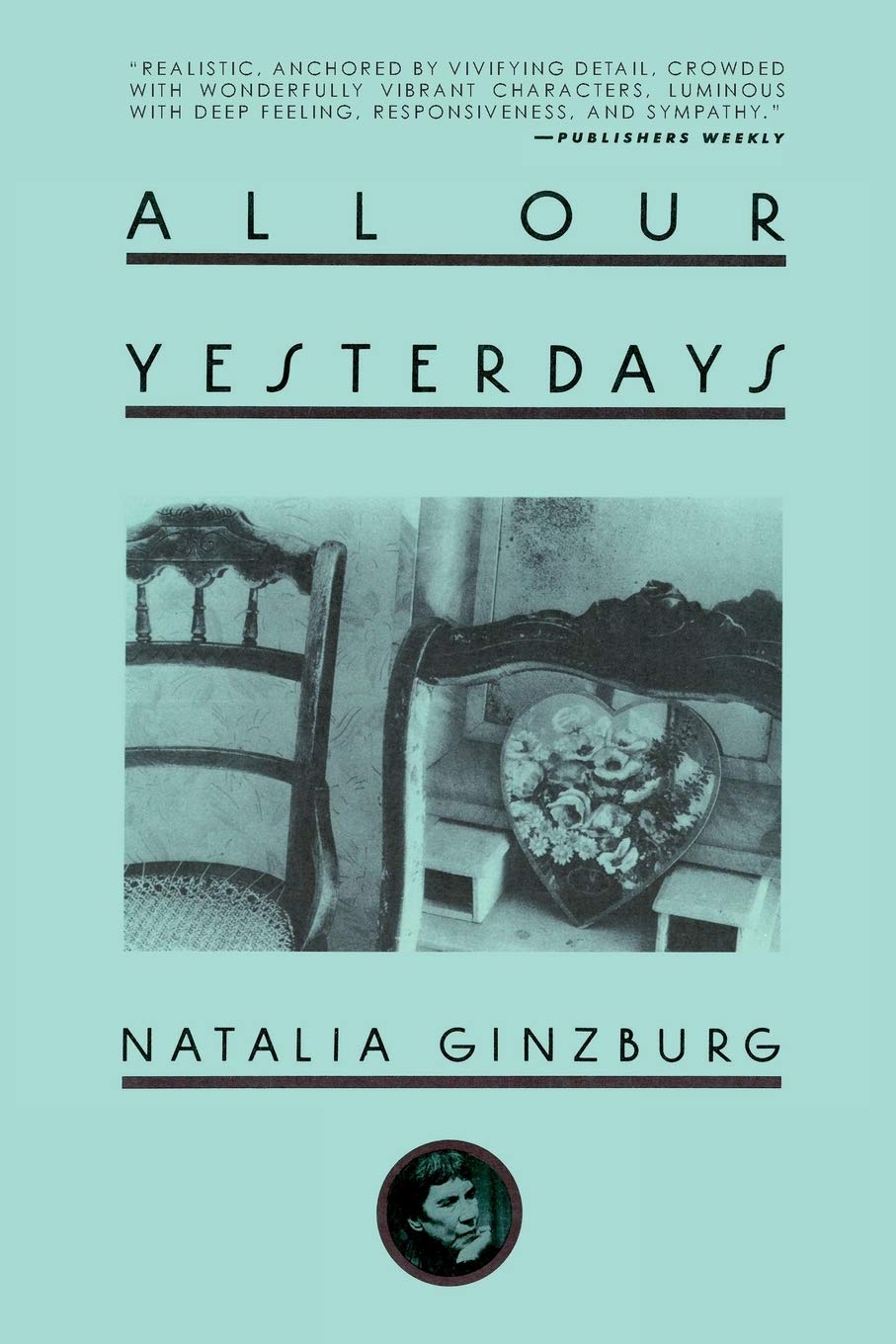

Aquella mañana Greenshaw lucía su habitual camisa de leñador, su poblada barba gris, la vieja gorra agujereada de la Universidad de Michigan en Ann Harbor… Junto a él había una gran garrafa de agua de manantial y, sobre la mesa, cinco vasos Duralex rayados por el paso del tiempo. El maestro tomó el primero y preguntó si alguien gustaba, pero todos declinaron; de modo que agarró la pesada garrafa, rellenó su vaso y tomó de la mesa el ejemplar de Todos nuestros ayeres, novela de 1952 de la italiana Natalia Ginzburg, sobre la que versaba el club de lectura de aquella tarde. Era la saga de dos familias del norte de Italia durante el fascismo y la Segunda Guerra Mundial.

—Adelante, ¿quién dispara primero…? —tomó su segundo vaso y bebió un largo trago de agua que casi lo vació.

Comenzó a hablar Greta, que portaba entre sus manos varios folios manuscritos.

—Me ha gustado mucho la novela porque, aparte de su perfección estructural…

—¡Un momento, por favor! —espetó el maestro—. ¿Qué demonios importa la perfección estructural…? ¿Acaso no podemos considerar perfecto un relato de escasa estructura o carente de ella? Y la calidad estructural ¿garantiza de algún modo la perfección…? Continúa, Greta, y disculpa la intromisión.

—Pues bien, como decía, lo que más me ha gustado de Todos nuestros ayeres y del modo de escribir de Natalia Ginzburg es que es una novela escrita desde la mirada, desde la mentalidad de las mujeres. Pese a desarrollarse durante la Segunda Guerra Mundial, apenas de habla de la contienda, ni de política o de políticos, ni de ideologías. Apenas se cita de pasada a Mussolini y a la revolución. Todo esto parece secundario para las mujeres de la novela ante algo mucho más importante: la felicidad o infelicidad de las personas. Anna, la protagonista, parece temer más a la infelicidad que a la muerte.

—¡En efecto, así es! Muy acertada tu visión, y el de la Ginzburg es un modo mucho más sutil de reivindicar a las mujeres que la defensa de ellas que consiste en defender que opinen sobre política, historia, religión… Hoy en día la sociedad patriarcal camina hacia su desaparición en el mundo desarrollado. Las mujeres ascienden a la cúspide de las empresas, a los altos cargos públicos, a las direcciones de los partidos políticos… Pero, con independencia de ello, ¿qué es en verdad más importante, la Historia o la vida?

—Disculpe, profesor…

—Llámame Oliver, Suni Yan.

—Oliver… ¿no crees que tus argumentos son al cabo patriarcales? Esa defensa del papel de las mujeres en el campo de los sentimientos, de la felicidad… La vida frente a la Historia, como lo has llamado, ¿no remite claramente al conservadurismo y al mantenimiento de los roles tradicionales?

—Agradezco tu discrepancia, Suni, pero no la comparto. Verás, precisamente mi defensa es ajena a los roles desempeñados hasta ahora por hombres y mujeres e, incluso, los que puedan desempeñar ambos en el futuro. Con independencia de ellos, yo defiendo la vida frente a la historia; la felicidad frente a la trascendencia; la risa frente a la gravedad y al éxito literario. Todo ello en un marco desligado de la lucha de sexos.

—Sin embargo, la reivindicación feminista de Natalia Ginzburg y su crítica a la inmadurez masculina parecen claras al leer su novela —apostillo José Juárez.

—Creo que estás en lo cierto, José, pero te advierto que una novela no es buena, ni se convierte en clásico por reivindicar el feminismo o el conservadurismo; sino porque, después de generaciones, aparte de su calidad literaria, sigue significando algo para quien la lee, algo que puede incluso, del modo más paradójico, haber sido ignorado en su tiempo. Por ejemplo, ¿qué me decís del deseo de libertad de la pastora Marcela en el Quijote? Hoy día lo consideramos actual por parecernos feminista, pero ese feminismo no estaba en la mente de Cervantes cuando escribió el Quijote. Probablemente, él solo pensaba en sus años encarcelado en Argel tras la batalla de Lepanto…

Siguieron debatiendo durante más de una hora, hasta que Greenshaw se levantó de pronto, del modo más abrupto, y se despidió.

—Y ahora, lo lamento, pero debo dejaros con urgencia. Podéis seguir charlando todo lo que deseéis, yo voy a zamparme un vaso de leche fría con decenas de galletas empapadas. Es mi manjar, las tomo con una cuchara sopera y, si la leche no está demasiado fría, añado entre las galletas deshechas un buen cubito de hielo.

El piso superior tenía cocina, un baño para compartir y cuatro dormitorios con cama, mesa, silla y un armario metálico similar a una taquilla. Las paredes y el suelo eran de madera y al fondo había una ventana. Todas las habitaciones daban la vuelta a la barandilla de la escalera, que descendía al piso de bajo. Al fondo, una puerta comunicaba con la escalera trasera, que llevaba directamente al jardín sin pasar por el primer piso.

David Feldman era quien menos había hablado. Aquella tarde padecía una crisis de ansiedad que lo mantuvo con dolor de cabeza y mareos hasta la noche. Al fin, pasadas las doce, cuando la casa estaba en silencio y sólo se oía el griterío de insectos y pájaros en el exterior, tras tomar varias pastillas volvió a sentirse bien, pese a no poder dormir. ¡Qué placer recuperarme! —pensó mientras caminaba lentamente hacia la ventana.

Era noche de luna llena y el jardín relucía en la penumbra. Sobre la mesa de madera del club de lectura contempló una escena insólita: una pareja de mapaches copulaba en la resplandeciente oscuridad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: