Hacía un frío de muerte. Las pulgas marinas saltadoras, tan aficionadas a la pirueta mongola, se congelaban en el aire y caían a plomo sobre la arena mojada. Tropezaban los cangrejos con sus propias patas y, tal vez achispados por los efluvios del mar, paseaban su curda como el borracho impenitente que se aproxima peligrosamente al derrumbadero. Pero esto no es lo peor, ya verán por qué lo digo.

Aquella tarde la playa de La Espasa, municipio de Caravia, se parecía mucho a un circo de animales fabulosos, un excéntrico bestiario de monstruos asimétricos pelín bobalicones. Y allí estaba, como contrapunto a todos aquellos fenómenos de la naturaleza más tarada, dibujándose bajo el sol del atardecer, aquella imponente maravilla. Pude contemplar a lo lejos, custodiando la verja que circundaba el dominio de una casa destartalada, la blanca figura de un majestuoso unicornio. Defendía aquella mansión de piedra y madera haciéndose fuerte con sus patas de antílope y con un larguísimo cuerno que brillaba sudoroso bajo el sol. A pesar de la lejanía y de mi incipiente miopía, podría decir, aquí y ahora, que aquella legendaria y formidable criatura era sin duda la protagonista de toda una mitología. Pero mentiría, ya verán por qué lo digo.

A medida que me acercaba, la leyenda se desvanecía. Y, cuando ya estuve lo suficientemente cerca del animal, pude comprobar que la mitología había pasado a mejor vida o tal vez se escondía avergonzada tras el roquedal. El sol, la luz del sol, me había jugado una mala pasada. Lo cierto es que allí estaba: un burro renqueante, cojo de tres patas, desnutrido y tan feo como pisar un periquito con un zapato marrón. Aquel burro tenía tantas cicatrices en la cara que parecía recién salido de una reyerta de pandilleros. Sólo le faltaba la camisa rota y un cigarrillo entre los labios. Una de sus orejas había desaparecido y la otra, lo pensé en aquel momento y lo recuerdo ahora, parecía recortada a tijera por un elfo. En fin, y perdonen la expresión, era el burro más asqueroso que había visto en mi vida. Y he visto cientos, sobre todo últimamente.

Esa noche, con el inolvidable burro todavía lanzándome coces por dentro del cráneo, escribí El unicornio. Un relato en el que un traficante de animales fabulosos intenta vender a cierto torero un magnífico ejemplar de toro albino con un extraño cuerno entre los ojos. El toro, en mi relato, parece un unicornio, y tal vez lo sea, pero para saberlo con certeza hay que leer el relato y torear al toro. Al día siguiente recordé una maravillosa novela que compartía título con mi relato: la tercera del escritor aragonés Javier Tomeo, publicada por la editorial Bruguera, que además se había llevado en 1971 el Premio Ciudad de Barbastro. El unicornio me dio la idea. ¿Y si escribiera un relato por cada una de las novelas que publicó Tomeo, partiendo únicamente de sus títulos? ¿Y si además de un libro de relatos humorísticos convirtiera el texto en un homenaje encriptado para sus fieles lectores, que nunca fueron suficientes? ¿Y si consiguiera, en el mismo envite, que los libros de Tomeo se reeditaran y tomaran de nuevo las librerías? Como ven, mis intenciones eran modestas.

*****

[Nota marginal]. Yo, como editor, he intentado publicar las primeras novelas de Javier Tomeo en Pez de Plata, pero su agencia tiene desde hace años enigmáticos planes que nunca se concretan. Flaco favor le hacen a un gran escritor y a sus posibles nuevos lectores. Hay que decirlo claro para que quede claro.

*****

Aquello —lo de la playa y el burro, para entendernos— ocurrió algún día del mes de marzo de 2013, y lo recuerdo bien porque en abril viajé a Barcelona para celebrar Sant Jordi con los cuatreros catalanes de Pez de Plata. La tarde del día 22 había quedado con Javier, pero esa misma mañana me llamó para decirme que no se encontraba bien. Nos veríamos en otra ocasión. Javier Tomeo falleció dos meses después.

Las croquetas del señor Keller nació, pues, de un burro que se creyó unicornio. Y tiene gracia recordar aquí, una vez más, la célebre sentencia de Tomeo que toma hoy sentido universal: «Los animales están en este mundo para aleccionar a los hombres». También nació este libro de otra célebre sentencia, la de Juan Benet al referirse a las novelas de Tomeo, cuya fuente exacta me ofreció hace algunas semanas el escritor Benito Fernández. Esto fue lo que Juan Benet dijo en una entrevista publicada en 1989 por la Revista de Occidente (nº 98-99): «Tomeo no está mal, pero no cambia de sabor: su obra es como un plato de croquetas». Por último, si acaso fuese necesario, recordar que Frantz Keller fue el pseudónimo con el que Javier Tomeo publicó en los años 50 sus primeras novelas de terror y del oeste en la editorial Bruguera, aunque yo no he podido encontrar más referencia que su Historia de la esclavitud.

Este libro es un libro de humor, de eso no hay duda. Aunque tal vez lo más importante es resaltar su condición de homenaje. Mi humilde homenaje a un escritor que admiro. El humor es importante, sí, pero lo es mucho más recordar y aplaudir lo memorable.

————————

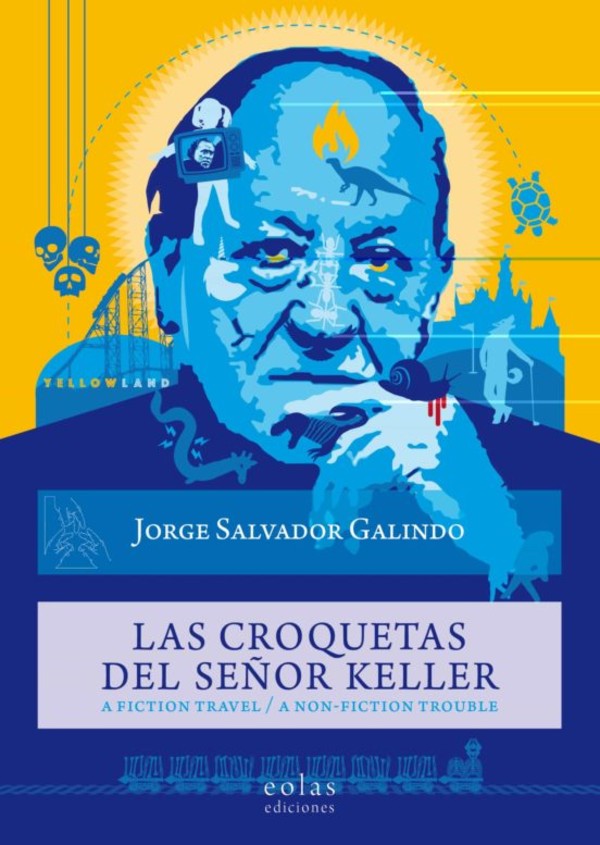

Autor: Jorge Salvador Galindo. Título: Las croquetas del señor Keller. Editorial: Eolas. Venta: Todostuslibros, Amazon y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: