“I’ve mortgaged all my castles in the air”.

—Chet Baker

En el Midtown, en un lugar inadvertido en la Séptima con la Cincuenta y siete, cerca del Carnegie Hall, hay un pequeño hotel con puerta giratoria de cristal, números dorados y acogedor piano bar, que en una ocasión elegí a ciegas, con prisas por la organización precipitada del viaje. Al llegar me gustó tanto, con sus altas habitaciones sobre Central Park, su escueta decoración (armario con cortina, cama king size, bellísima silla de coloreado plástico duro y baño de tuberías de níquel con baldosas blancas un poquito old fashioned), que inmediatamente lo convertí en mi particular apartamento en esta ciudad. De jovencita, Norteamérica era un destino de verano, pero, desde hace tiempo, como un regalo que se adelantase a la Navidad, son los primeros días de diciembre los que reservo para la felicidad neoyorkina. Este año no ha podido ser. Iberia ha cambiado mi billete por un bono de futuro que guardo como el que conserva un juramento. Hoy llueve en Madrid y le he hecho caso a la melancolía. Mientras escucho Everything Happens To Me en la voz de Chet Baker, miro las viejas fotos y sueño con volver.

Las mañanas heladas tiñen de blanco el cristal de la enorme ventana de mi habitación en el piso diecinueve. Al otro lado, un viejo depósito de agua brilla sobre la azotea de un rascacielos y abajo, hasta donde alcanza la vista, las hojas de Central Park se organizan en geometrías ocres en torno al gris quieto del lago como un tapiz de lana de los indios Navajos. El ascensor se desplaza a una velocidad de dos metros por segundo, pero a esas horas y con el estómago vacío me parecen siglos. Afortunadamente, Milos abre muy temprano. El dueño, un griego amable y siempre atareado, prepara el mejor filtered coffee de Manhattan y sus muffins con pasas aún están calientes a esa hora, bajo la campana de cristal del mostrador, inundando de olor a bizcocho el pequeño local.

Abrigo, gorro, botas, guantes, vaso de papel con el segundo café del día calentándome las manos como un termo portátil de felicidad. Camino por la Quinta Avenida dejando el parque a mi izquierda. Los ejecutivos de Park Avenue se detienen unos segundos arrebujados en sus elegantes abrigos en torno a los puestos callejeros de pretzels, que comen sin soltar el teléfono móvil. El sol asoma, tímido, por debajo de las nubes disueltas como algodones de azúcar. La ciudad destella, toda vidrio y cristal, con una reluciente sonrisa vertical, y yo termino el café y hago planes sobre la marcha. Hoy no es día de museos, sino de bullicio y ciudad. Me despido mentalmente de las visitas habituales en el MoMA: adiós, muchachas cubistas de la calle Avinyó; noche de locura estrellada de Van Gogh, fieras danzarinas de Matisse, bellísima “canción de amor” de De Chirico, beso enmascarado (hoy terriblemente real) de “los amantes” de Magritte.

También me despido, con algo más de nostalgia, del Guggenheim. Ese milagro perfecto de proporción y modernidad ha sido durante años el lugar al que siempre regresaba para ver su colección ascendente, primero, más tarde a buscar la sorpresa en las exposiciones temporales, y poco después, cuando el contenido dejó de tener sentido, simplemente a leer sentada en uno de los bancos exteriores a la sombra de su mole blanca, áurea, perfecta, dejándome envolver por el espacio equilibrado, casi partenoico, bajo su cúpula de luz retorcida, como si el edificio de Lloyd Wright fuese un nieto moderno, inquieto y neoyorkino del abuelo Panteón romano. Atrás queda el Upper East Side y su fantasma más famoso, Holly Golightly, la glamurosa escort de Capote creada en un relato suave que el cine convirtió en tronante obra maestra. A pesar del tiempo transcurrido y del inevitable desgaste estético del icono, esa mujer soñadora, indestructible y dolorosamente solitaria sigue siendo un espejo en el que se reconoce cierto tipo de hembra que, como una rara avis, aún sobrevive. Un animal de alma salvaje criado en la jungla urbana, donde se mueve a la perfección, camuflada con vistosos trajes de noche o sencillos pantalones negros, según lo requiera la ocasión. Sensual con los comprometidos, sofisticada con los exigentes, dulce, inteligente, divertida, sólo con él. Ninguno de esos hombres estará nunca a la altura de las expectativas que despiertan, por eso la belleza intacta al otro lado del cristal de una joyería será siempre su mejor paisaje, una biblioteca su refugio, y un gato sin dueño mojado bajo la lluvia la metáfora de ella misma. Para mujeres así, un interesante trozo del mundo cabe en los casi diez kilómetros de la Quinta Avenida; esos que arrancan en los diamantes azules de Tiffany y terminan en la Estatua de la Libertad y el océano.

Todo viaje requiere iniciarse con una libación a los dioses, incluso tan lejos del Mediterráneo, y por eso comienzo aquí, en la catedral de San Patricio, con sus agujas neogóticas y con la luz anacrónica de sus vidrieras en dura competencia con el otro templo sagrado, la Torre Rockefeller. Ambos se enfrentan a escasos metros, y desde hace centurias, por el poder y la gloria en una clara alegoría posmoderna, pero esta viajera urbana prefiere el templo de piedra, porque allí le resulta más fácil reconocerse. En el interior, el artista romano Paolo Medici diseñó el altar de Santa Isabel, mientras que el de San Juan Bautista de La Salle, uno de los pocos altares laterales originales, fue esculpido por Dominic Borgia. Con el sonido de esos apellidos del sabio continente al que pertenezco, salgo de nuevo a la mañana invernal entre las calles 50 y 51. A pesar de todo, me digo, sonriendo, el Dios de la vieja Europa y lo mucho que representa en torno a la cultura y la memoria sigue mordiendo con fuerza un gran trozo de la manzana del Nuevo Mundo.

Camino sin detenerme en el escaparate, dejando atrás la ilusión cinematográfica de desayunar en Tiffany’s acompañada por un elegante Paul Varjak al que poder regalar unos gemelos de plata, y de golpe me viene a la memoria la historia de aquella anciana elegantísima que una vez conocí en una ciudad del sur, dueña de una belleza serena a pesar de haber rebasado con creces los setenta años, que siempre hablaba jugueteando, distraída, con un bello diamante engarzado en oro blanco reluciendo, perfecto, en su mano fina llena de manchas de edad y arrugas. Al ver mi expresión, aquel día me miró y sonrió: Es el último que me queda. Nos amábamos con locura, pero él nunca dejó a su mujer; a cambio me garantizó una vejez digna y razonablemente tranquila e independiente con estos pequeños regalos con los que he ido pagando médicos, ropa y esta residencia. La vejez, querida, es absurdamente cara. Se tocó el anillo de nuevo. Éste lo compró para mí en Tiffany’s, al volver de un largo viaje por América. Es todo lo que me queda, pero no lo pienso vender. Sus ojos color miel brillaban con un destello de juventud recuperada. Siempre fue un caballero.

Sigo calle abajo rumbo al siguiente templo, The New York Public Library, una de las bibliotecas más importantes del mundo. Subo las elegantes escalinatas saludando a Patience y Fortitude, los leones de guardia, y accedo, emocionada como si fuese la primera vez, al interior palaciego donde los visitantes pueden deambular, en silencio, por sus impresionantes espacios de lectura, como la Salomon Room de la tercera planta o el Berger Forum de la segunda. Pero, sin duda, el espacio para la felicidad de esta viajera solitaria es la Rose Main Reading Room, una espectacular sala de 91 metros de largo y 16 de altura, con frescos en el techo enmarcados en sofisticados artesonados de principios de siglo, miles de libros alineados en diferentes niveles de estanterías, gigantescas mesas de roble, enormes candelabros y sillas para más de seiscientas personas. La belleza continúa afuera, en Bryant Park, uno de los oasis urbanos donde desde comienzos de la primavera los neoyorkinos se descalzan y tumban bajo los cálidos rayos a leer, tomar un refresco o aislarse durante un rato del ritmo frenético de la ciudad. En invierno el aspecto es muy diferente: el césped cruje, rígido y desierto bajo mis botas, y la famosa fuente del parque brilla envuelta en estalactitas de agua congelada.

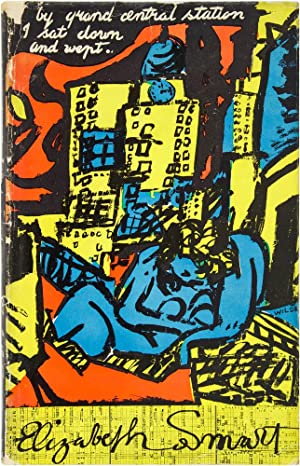

El frío comienza a punzar en la piel, o a lo mejor es la soledad. Corro a refugiarme cerca de allí, en un lugar perfecto para encontrar de nuevo el calor y el consuelo: Grand Central Station. Una mujer esperando en mitad del vaivén de los viejos trenes, bajo la hermosa bóveda esmeralda en aquel banco podría ser el comienzo de una novela, o el tema de un cuadro de Hopper. Al calor del tercer café de la mañana saco el libro del bolso: En Grand Central Station me senté y lloré. Miro las constelaciones doradas del techo en silencio. Hace tiempo pedí un deseo a las estrellas, y me lo concedieron con intermitencias, como su luz, pienso. Sentada aquí recuerdo a la bella Elizabeth Smart y leo sus palabras para romper el maleficio: “Sé lo que quiero, a quién quiero. Le escogí a él, de entre todas las cosas. Fría y deliberadamente le elegí. Pero la pasión no fue fría. Me prendió fuego. Incendió el mundo”.

Creo conocer el sabor de esas lágrimas; también el triunfo de haberlas tenido; una particular y exclusiva colección de dolorosos diamantes de Tiffany. Me sacudo el polvo de estrellas y decido subir un rato al cielo, pues me pilla de camino.

Es milagroso que apenas haya cola para comprar el ticket de acceso al Empire State Building. Ascender por los caminos artificiales del hombre es un experimento vital para cualquier viajero, ya sean las pirámides de Teotihuacán, el campanile de San Marcos o la Colina del León en Waterloo, la recompensa nunca está en el paisaje, sino en el ascenso mismo. El ascensorista me espera sujetando con sus guantes blancos las puertas automáticas. Nos sonreímos, reflejados en los espejos art déco y no puedo evitar recordar aquella película neoyorkina, El apartamento, una de las historias de amor más hermosas fabricadas en el cine, con la maravillosa Shriley MacLaine y su corte de pelo a lo garçon tan característico, muy parecido al de cierta chica orgullosa y enamorada, tímida como un ratoncito asomándose a la jaula del león, que conocí hace mucho, mucho tiempo.

Nueva York es un entramado de viajes prolongados; sus historias han alumbrado novelas deambulatorias donde los personajes exploran la ciudad en casi todos sus vectores, trazando una gráfica urbana metafórica, espontánea y variable: el frenesí de Manhattan Transfer, la melancolía de El guardián entre el centeno; el Harlem jazzístico de Toni Morrison; el Submundo de Don DeLillo, la angustia de las vanidades de Wolfe, y aquella Nueva York de los años 20 que es a la vez antigua en Wharton y moderna en Lorca.

El cine prolongó, en paralelo, el sueño americano de la isla, y hay lugares que es imposible mirar en color habiéndolos imaginado tantas veces en blanco y negro. Uno de ellos es este rascacielos, ligado para siempre a cinematográficas historias de amor; el otro, el Algonquin Hotel, un hito del Midtown West en el que se fundó la revista The New Yorker. Todo comenzó en torno a la Round Table donde durante casi diez años, un grupo de jóvenes y talentosos flappers del mundo del periodismo, la publicidad y el cine, se reunían a la hora del almuerzo para intercambiar “bon mots”; es decir, charlar en intelectuales términos de lo humano, lo divino y, por supuesto, lo literario. Entre aquellos usuarios semanales estaban Harpo Marx, Robert Benchley, Alexander Woollcott y Dorothy Parker. La Gran Guerra tocaba a su fin y ellos escribían brillantes columnas en el New York Times, guiones de cine para Hitchcock o artículos glamurosos en Vanity Fair. Pronto, los almuerzos se prolongaron hasta altas horas de la madrugada en el bar del hotel donde comenzaron a hacerse habituales las visitas de Hemingway y Scott Fitzgerald que convirtieron este rincón de Manhattan en su segunda residencia de noche, alumbrando de día, con el resto del grupo, una publicación que hoy les sobrevive como una leyenda de nuevos caballeros de la mesa redonda que aquellos jóvenes inmortales autodenominaron (no es difícil imaginar por qué), The Vicious Circle.

A partir de la calle 27 Oeste, más o menos, la ciudad se va achatando; se humaniza, dejando atrás las prisas acristaladas de los rascacielos de oficinas, la grandilocuencia del Rockefeller Center y el bullicio de Broadway para volverse más barrio. Todo indica que uno se aproxima al Greenwich Village. En esta frontera entre el Midtown y el Lower Manhattan se abren tres hermosas plazas enfiladas como tres esmeraldas en torno al extenso hilo de la Quinta. Me gusta pasear por ellas, sobre todo a media mañana, cuando aún es temprano para el lunch y todo permanece dulcemente suspendido en una singular quietud: Madison Square, a la sombra inquietante del Flatiron; los chess hustlers de Union Square, y las bandas de jazz de Washington Square, sin duda mi favorita de las tres, tal vez porque allí la luz, mezclada con la música, incide de manera especial en la piedra decimonónica, dorándola con un sabor intenso a Nueva Inglaterra. Tiene esta plaza del corazón del Village una especie de felicidad elegante que lo contagia todo; los perros que pasean con sus pacientes dueños parecen más alegres, los árboles más verdes, las parejas que se besan bajo el arco, calentando su amor en el cálido triángulo de sol invernal, más enamoradas.

Caminar despacio al sol por las pintorescas calles del West Village con sus características brownstones de ladrillos rojos y sus escaleras de incendios es uno de los placeres de las mañanas de invierno. Aquí uno desearía sentarse a mirar, desde una ventana indiscreta, cómo se perpetra un crimen (casi) perfecto en la casa del vecino de enfrente. Me apresuro, pues aún tengo un rato, y a esta hora el Blind Tiger es perfecto para un golden ginger ale antes del almuerzo. Los parroquianos, apoyados en la barra de madera, charlan animados con la camarera madura, rubia y tatuada que, profesional, mascando un chicle, se preocupa de mis posibles alergias antes de servirme un platito de cacahuetes. Se está bien aquí, apoyada en la barra, con un libro en el bolso que no te decides a sacar, atenta al mobiliario, las luces, los gestos, actitudes y palabras de aquellos desconocidos. Hay lugares y personas que son ricos, sin saberlo, en potenciales historias. Con algunas de ellas en la cabeza, pago y salgo de nuevo al frío invernal.

Uno de los tesoros de MacDougal Street es Minetta Tavern, llamada así por Minetta Brook, el arroyo perdido que corre por debajo y que aún se adivina en el asfalto serpenteante de la calle, desembocando en el ruidoso mar de coches de la Sexta Avenida. Llego puntual, y la chica, tras comprobar su lista, me acompaña a la mesa en el salón interior. Adornada con maderas oscuras, pisos de baldosas de tablero de ajedrez, banquetas rojas y paredes forradas de caricaturas, sigue siendo la taberna por excelencia de esta ciudad, y los nombres de sus platos, fieles a sus orígenes, son un viaje al Nueva York de los años 30 de la Ley Seca, los gangsters irlandeses brindando junto a los gangsters italianos antes de matarse entre ellos, los músicos de jazz del Blue Note, los duros reporteros de la Gran Guerra, las comprometidas feministas de pelo corto y falda estrecha o los poetas trágicos de la Beat Generation. Leo la carta como si recitara unos versos de Gregory Corso: Ostras a la parrilla con panceta en mantequilla de chile de Fresno; pechuga de pato Long Island terminada con una salsa Bigarade clásica; Pommes aligot, batido en sumisión y cargado con ajo, mantequilla y cuajada de queso cheddar; soufflé de chocolate agridulce.

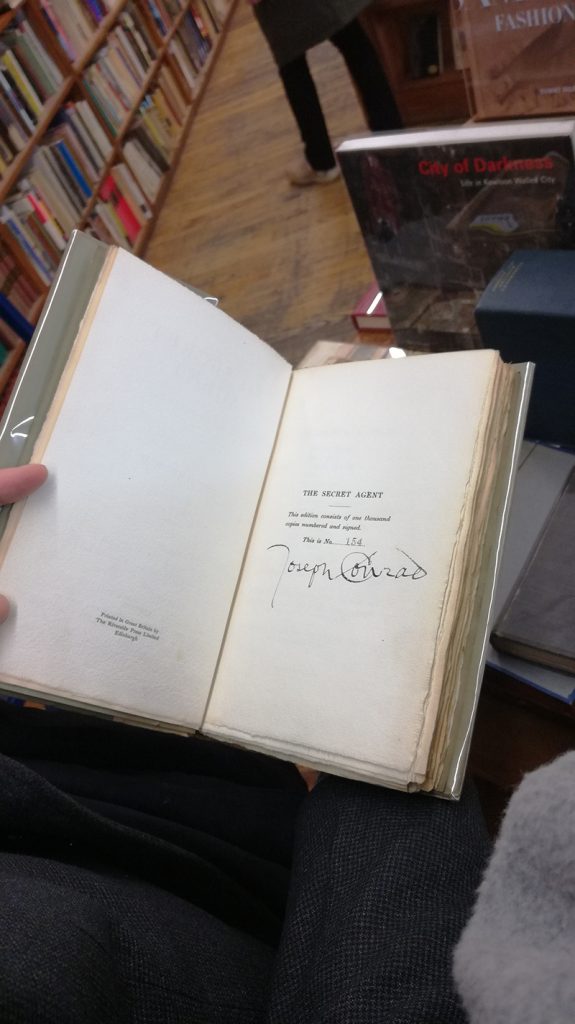

El camarero, un italiano de hombros anchos y sonrisa napolitana, con el pelo peinado hacia atrás, como salido de un anuncio de Armani, espera, paciente, aunque no hay nada que esperar. Atendiendo a una vieja tradición, pido un Tom Collins y la Black Angus Burger que devoro con delectación porque se trata, sin duda, de la mejor hamburguesa de la ciudad. Afuera el frío arrecia y comienza a caer la luz, aunque apenas son las tres y media de la tarde. Las farolas de Broadway a la altura del número 828 se encienden mientras cruzo la avenida en dirección este, justo en la esquina con la 12th. Allí está mi otro templo de Manhattan: Strand Bookstore. En las últimas visitas, la distribución interior había cambiado, pero aún recuerdo la expectación al subir, después de un rato mirando novedades editoriales en la planta baja, al último piso, donde se alineaban en vitrinas cerradas de cristal los volúmenes más valiosos, libros raros y ejemplares únicos. De las más de “18 millas de libros” que tapizan las paredes de este edificio, algunos de los cuales cruzaron el Atlántico en mi maleta para formar parte de mi vida y mi felicidad lectora, uno solo brilló con luz propia aquella lejana tarde invernal: Una primera edición de El agente secreto con el autógrafo elegante y claro del mismísimo Joseph Conrad. Aún me emociona recordar aquel detalle del viejo capitán que, al firmar, cruzaba la C de su apellido con una línea transversal, como si trazara una recta de altura en una carta náutica.

Durante el fin de semana es obligada la visita al Flea Market del Soho y las tiendas singulares de Canal Street, arteria de Chinatown. De esas mañanas de sábado y antigüedades aún conservo una preciosa boquilla de plata y baquelita con la que, en tardes nostálgicas, me fumo uno de los últimos Player’s de Coy que aún conservo, mientras releo esas maravillosas novelas de Oppenheim ambientadas en la Costa Azul. También aquí compré, en una tienda militar, la bolsa reglamentaria que los pilotos de la United States Air Force usan para guardar sus cascos. Aquella bolsa negra de nylon, cuadrada y resistente con cremallera metálica se ha convertido, desde entonces, en un elemento indispensable. Elegante, masculina, amplia y discreta, es perfecta para cierto tipo de mujer viajera y cazadora de libros, porque su espacio permite transportar lo necesario para desaparecer y comenzar de nuevo en cualquier otro lugar. Lo bueno de no poseer demasiado es que todo lo que te importa cabe en una bolsa de piloto americano.

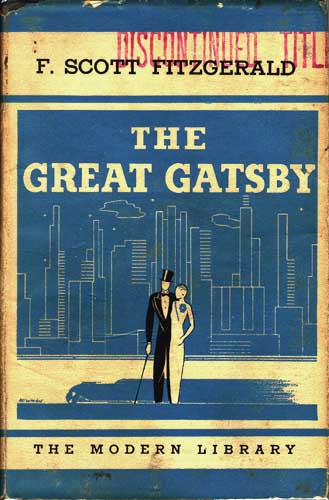

Ha caído la noche sobre esta gigantesca luciérnaga de cristal. Estoy tan cerca del final que casi puedo oler la sal del océano, como un cansado soldado de la Anábasis. El ferry que cruza el Hudson sale puntual hacia Brooklyn, que es mi Ítaca en este viaje. El frío condensa la respiración, envolviendo a los pocos viajeros dispersos por la cubierta de metal en una neblina gris. Contemplo el skyline incandescente de esta ciudad que nunca duerme, recordando aquellas madrugadas neoyorkinas sobre Central Park en las que tampoco yo dormía. Por la popa, la estela negra señala un punto indeterminado y lejano, hacia el este, donde en una piscina de la Gold Coast sigue flotando, para la eternidad, el cadáver del Gran Gatsby. Por la proa, en el extremo más occidental de esta larga isla, se adivina Coney Island, la vieja “isla de los conejos”, convertida, con su inconfundible Wonder Wheel y el parque Astroland en un paisaje de cine. Justo cuando el ferry toca tierra comienza a llover. Es una llovizna suave y helada, casi aguanieve, así que me apresuro hacia el porche de madera del River Café. Este restaurante es, desde finales de los 70, una atalaya exclusiva con vistas en primera fila al espectáculo nocturno del Downtown. No tengo reserva, y eso es algo imperdonable en esta ciudad, pues te convierte inmediatamente en un outsider urbano. El jefe de sala levanta una ceja mirando mi pelo mojado y la gabardina empapada. I am sorry, Madam, y sigue ajetreado, a lo suyo, dejándome en el dintel de la felicidad.

Camino por Water Street sintiéndome como el gato de Tiffany bajo una lluvia que ahora arrecia, así que corro a refugiarme bajo la estructura metálica del Brooklyn Bridge, y entonces lo veo; se trata de una pequeña construcción de ladrillo rojo rodeada por un jardincillo con preciosas sillas de hierro de colores ahora desiertas. En un viejo tablón de madera colgado en la fachada se anuncia el paraíso: Luke’s. New York’s best lobster roll. Tal vez no fuese éste el lugar preferido por Gatsby para una cena glamurosa, pero sé que Scott y Zelda lo habrían elegido sin dudar. Elegantemente vestidos, (él frac oscuro, ella abrigo de marta blanca sobre los hombros) se habrían mirado a los ojos, divertidos, masticando su trozo de langosta de Maine bajo el puente de Blookyn deseándose en ese momento tanto como Harry cuando encontró a Sally. Aunque, pienso devorando esta delicia, estoy completamente convencida de que, si Meg Ryan hubiese probado este lobster roll de Luke’s, no habría tenido que fingir el orgasmo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: