Zenda es un lugar de lectores para lectores. Algunos de esos lectores escriben libros, artículos, entrevistas, poemas, reseñas… con mayor o menor tino, mayor o menor destreza. Algunos incluso viven de ello. El caso es que muchos de los que aquí escribimos nos preguntamos: ¿por qué estamos aquí? No encontramos una respuesta corta. Nos perdemos en nuestros propios pensamientos y justificaciones e imaginamos que la gente nos lee. Pero una vez que se nos ha pasado la borrachera de ego y se nos han caído al suelo las ínfulas nos damos cuenta de que la respuesta es bastante más sencilla y abre el texto de este párrafo: Zenda es un lugar de lectores. Yo, en mi caso, siempre suelo contestar lo mismo: la culpa de todo la tiene Pérez-Reverte. La respuesta viene de muy atrás y no es tan obvia como parece.

Hay libros que, por alguna desconocida razón, liberan algún resorte en nuestro cerebro. Creo que esa es la ulterior función de la literatura: tensar la neurona. Alejarnos un poco más de la estupidez que no ceja en el empeño de intentar gobernar nuestras vidas. Mis padres descubrieron temprano que debían probar cuál era la tija que encajaba en mi complejo engranaje mental. Y dieron con ella a la primera.

No recuerdo exactamente cuándo fue. Diría que a principios de los noventa, tendría yo diecipocos. Sólo recuerdo que la portada de aquella edición era de todo menos atractiva. El papel estaba amarillo y el lomo combado hacia afuera. Releído varias veces. Mi madre debió de ver en mi rostro la decepción (yo lo que quería leer eran aquellos libros de portada negra de un tal Stephen King), pero lo único que me dijo fue: “Ya me contarás cuando lo acabes”.

Y ya nada fue lo mismo. El libro del que les voy hablar (y que hoy guardo como oro en paño) es este:

La línea argumental de La tabla de Flandes responde a una novela de intriga que se mantiene perenne hasta el final; en el devenir de los acontecimientos que se relatan entran en juego no sólo los personajes propios del relato actual sino también los que cinco siglos antes inspiraron al pintor flamenco Pieter Van Huys para pintar un óleo sobre tabla conocido como La partida de ajedrez.

Julia, una joven restauradora de obras de arte, recibe el encargo de restaurar una tabla flamenca del siglo XV que ha de ser puesta a subasta. La protagonista descubre una inscripción oculta bajo la pintura que confiere al cuadro un valor especial: Quis Necavit Equitem (¿quién mató al caballero?). Julia intuye que el propio pintor ofrece una clave en la pintura y empieza a investigar a los personajes retratados y su papel en la historia.

Para ello cuenta con la colaboración de un antiguo amante, profesor de Historia del Arte, y de César, un anticuario homosexual con el que mantiene una relación paterno-filial. También conoceremos a su amiga Menchu, la galerista que le ha encargado el trabajo, y a un personaje potentísimo (mi favorito) llamado Muñoz, un individuo gris que parece contemplar el mundo con la desgana y la desconfianza de a quien nada satisface pero que tiene en el ajedrez y en la lógica matemática una forma de evadirse de la mediocridad y de crecerse, encontrando con ello la seguridad y el aplomo de los que parece carecer. Estas figuras completan el elenco de personajes principales que pueblan la obra de Pérez-Reverte.

El autor vehiculiza la trama con la muerte en extrañas circunstancias de Álvaro, el profesor que ha hecho llegar a Julia un pormenorizado informe con la relación histórica de los personajes del cuadro, del que se deduce que en esa partida de ajedrez está la clave para resolver el enigma.

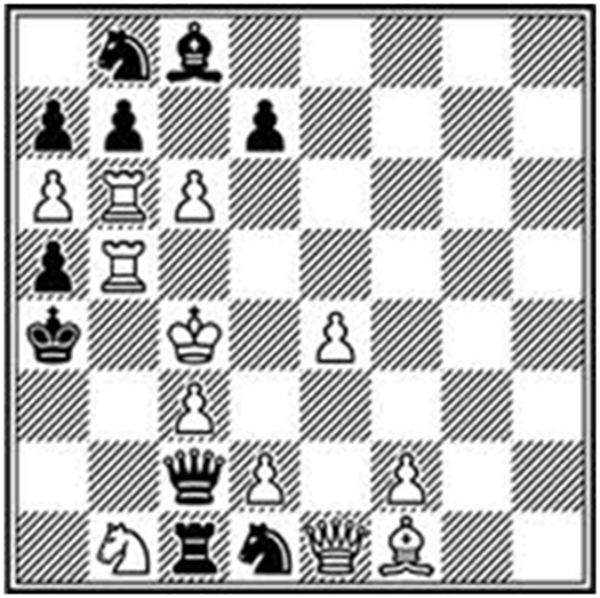

Sostiene don Arturo que “el ajedrez es la mejor metáfora de la vida”. En consecuencia, el tablero blanquinegro de 64 escaques es un adorno frecuente en varias de sus novelas, y un elemento fundamental en La tabla de Flandes. Por tanto, uno de los más grandes méritos de este libro, quizá, es acercar el arte del ajedrez al lector, un deporte complejo, exigente y cruel, del que no se puede hacer otra cosa que aprender. Zweig, Tolstói o Pushkin ya poblaron de escaques alguno de sus textos, aunque con desigual acierto.

Pero que nadie se asuste: para disfrutar de La tabla de Flandes ni siquiera es necesario saber cómo se mueven las piezas. Por supuesto, los aficionados más avezados encontrarán imprecisiones técnicas en el desarrollo de la partida a medida que aumenta el suspense en la trama. Esto es normal, al ser un principio inquebrantable del autor el poner todas las herramientas al servicio de la historia, y no al revés. No obstante, don Arturo consigue algo sumamente difícil: hilvanar casi exactamente los movimientos de las piezas con las diferentes tramas.

Existen en La tabla de Flandes referencias, algunas más explícitas que otras, al universo de los detectives clásicos: personajes como Sherlock Holmes y su fiel escudero Watson, de Arthur Conan Doyle; o alusiones a ciertas novelas de Agatha Christie. Son ecos de las novelas que construyeron el ideario de don Arturo en sus inicios como novelista. El libro comienza con un estilo sencillo que permite devorar páginas a buen ritmo, pero una vez que el lector se traga el anzuelo y se complica la trama, Pérez-Reverte tiende hacia una prosa más compleja y construida:

“Y tal vez Roger de Arras adivina el ballestero oculto que, al otro lado de una almena desmochada, entre cuyas piedras brotan retorcidos arbustos, tensa la cuerda de su ballesta y le apunta al costado. Y de pronto comprende que toda su vida, el largo camino, los combates dentro de la rechinante armadura, ronco y sudoroso, los abrazos a cuerpos de mujer, los treinta y ocho años que lleva a cuestas como un pesado fardo, concluyen exactamente aquí, en este lugar y momento, y que nada más habrá después de sentido el golpe. Y lo inunda una pena muy honda por sí mismo, porque le parece injusto acabar así entre dos luces, asaeteado como un verraco. Y levanta una mano delicada y bella, varonil, de esas que inmediatamente hacen pensar qué espada blandió, qué riendas empuñó, qué piel acarició, qué pluma de ave mojó en un tintero antes de rasguear palabras sobre un pergamino… Levanta esa mano en señal de una protesta que sabe inútil, porque entre otras cosas no está muy seguro de ante quién ha de plantearla. Y quiere gritar, pero recuerda el decoro que se debe a sí mismo. Por eso lleva la otra mano hacia la daga, y piensa que al menos con un acero empuñado, aunque sólo sea ese, morir resultará más propio de un caballero… Y escucha el “tump” de la ballesta y se dice, de modo fugaz, que debe apartarse de la trayectoria del venablo; pero sabe que un virote corre más que un hombre. Y siente que su alma gotea despacio un llanto amargo por sí misma, mientras busca desesperadamente, en la memoria, un Dios a quien confiar su arrepentimiento.”

Pérez-Reverte se caracteriza por el cuidado minucioso de cada detalle que incluye en su narrativa histórica, como se aprecia especialmente en novelas como El húsar, la saga de Alatriste, o los volúmenes de Falcó, tanto la manera de vestir como los bares, las farolas, los candiles, la descripción de lugares como las iglesias o las mismas circunstancias políticas de la época esconden un estajanovista trabajo de documentación.

Y en esta obra ya se vislumbra una de las características que más me fascina de la narrativa del maestro: personajes fieles a sus propios códigos éticos, tan necesarios para explicar ciertos comportamientos en unas épocas en que, como la que vivimos actualmente, la ética ha perdido parte de su presencia.

Al ir avanzando en la trama, comprendemos que muchos datos que el autor nos presenta sobre cada personaje, ya sea principal o secundario, tienen una razón de ser. Pero la genialidad del autor no reside en esto, sino en algo más sutil y complejo: la falta de ciertas características del personaje también nos transmite información sobre el mismo, y contribuye a la imagen que el lector elabora de este.

Son demasiados recuerdos y relecturas como para seguir, así que lo voy a dejar aquí. Pero llegados a este punto, como me consta que el señor Pérez-Reverte no censura nada de cuanto se publica en Zenda, hoy le va a tocar aguantar el sonrojo, pues también me consta que todo lo lee. Don Arturo: ajedrez, pintura, historia y misterio todo junto en un mismo libro es una maldita genialidad. Lo tiene todo. Para mí constituyó el principio de un camino que aún hoy recorro con un recuerdo imborrable de un cuadro en tonos marrones de dos personas jugando al ajedrez en una habitación enlosada como un tablero. Ese libro constituyó también el momento en el que aprendí a leer. La capa, la subcapa, el personaje, la metáfora, el engaño, la referencia histórica. Nunca volví a leer un libro de la manera en la que leía antes de aquel. La tija que probaron mis padres funcionó. Así que sólo me queda darle las gracias de la única manera que puedo: leyendo todo lo que escribe y contando alguna cosa desde esta pequeña celda que nunca imaginé ocupar.

Y al respetable no me queda más que recomendarle esta novela. Si les pasa como a mí, el lector será probablemente algo más feliz mientras la lee, y algo más culto cuando la termine. Y tal vez entienda mejor a Bobby Fischer cuando dijo: “El ajedrez no es como la vida, es la vida”.

No se enroquen, y ataquen este libro. No tienen nada que perder. Yo sigo con Línea de fuego o con cualquier cosa que le dé por escribir.

Sean buenos.

Yo me enroco. Hay veces que una buena defensa; te permite al final el ataque. Con el beso de la muerte: decirle al oponente. A su rey jaque y mate.

Gracia por leer, para escribir y recomendar la lectura de la tabla de Flandes.