Hace ahora cuarenta años, la cinefilia madrileña tenía uno de sus principales cenáculos en las salas Alphaville de la calle Martín de los Heros. Así llamadas en clara alusión a la cinta homónima de Godard, la extraña aventura de Lemmy Caution (Eddie Constantine) de 1965, uno de los grandes títulos de la ciencia ficción de los años 60, en aquellos multicines —de los primeros abiertos en mi queridísima ciudad— la pequeña parroquia de filmófilos autóctonos se daba cita como quien acude a celebrar una liturgia. Todo lo que se programaba en los Alphaville era bueno y diferente a lo del resto de la cartelera. En sus cuatro pantallas descubrimos a cineastas tan sugerentes como Jim Jarmusch, Alain Tanner o la práctica totalidad del Nuevo Cine Alemán de los años 70. Por si fuera poco, en la sala 5 —un pequeño anfiteatro que compartía el espacio con la cafetería— se proyectaban gratuitamente clásicos en 16 mm y cortometrajes en Súper 8 tan interesantes como los de Iván Zulueta. Fue en los Alphaville donde se expendieron las primeras hojas de sala con esos datos y amenidades sobre las diferentes cintas, que en tan alta estima tenemos los cinéfilos.

Así conocimos —es decir, vimos de cerca— al mismísimo Godard, a la maravillosa Juliet Berto o a Wim Wenders. Este último, creo recordar, acudió a Martín de los Heros a presentar El estado de las cosas (1982). Pero hablamos mucho más de Relámpago sobre el agua (1980), la película en la que daba cuenta del trance postrero de Nicholas Ray. No, el último de los grandes líricos del Hollywood de los 50 no murió frente al tomavistas de su amigo, como nos creíamos los cinéfilos antes de ver el filme apenas tuvimos noticia de que el ocho de abril de 1979 Wenders interrumpió el rodaje de El hombre de Chinatown. Era en verdad conmovedor que hubiese detenido el acercamiento al universo de Dashiell Hammett, que le había confiado Coppola, para ir a reunirse con “Nick”, como llamaba él a Ray. Las tres operaciones en un mismo año habían resultado inútiles: el Nick que se nos muestra en Relámpago sobre el agua prácticamente es un espectro comido por la metástasis del cáncer de pulmón que, pocos días después, el dieciséis de junio del 79, le confinó en su última morada. Cuesta reconocer en aquel moribundo al autor de clásicos de la altura de Los amantes de la noche (1948), Johnny Guitar (1954) o Rebelde sin causa (1956). Wenders, eso sí, nos lleva hasta el lecho de muerte del maestro, y Nicholas Ray —codirector de la película junto con Wim— se despide de los cinéfilos mirando a cámara. Después se nos lleva a un plano general de un junco chino navegando por el Hudson, un símbolo referido a 55 días en Pekín (1963), segunda de las dos películas que Ray rodó en Madrid —en Las Matas en concreto— para Samuel Bronston.

Contaba Susan, la última esposa del maestro y la conservadora de su legado y su memoria, que el realizador, mientras rodaba en mi ciudad su acercamiento al levantamiento de los bóxers que conoció la China de la dinastía Qing en 1900, soñó que jamás volvería a terminar una película. Fue todo un presagio. Aunque codirigió Relámpago sobre el agua con Wenders, la Parca se lo llevó antes de terminarla. Por lo demás, Nunca volveremos a casa (1973), la cinta que sucede a 55 días en Pekín en el orden cronológico de su filmografía, es un filme experimental, codirigido con los alumnos a los que Ray impartió sus enseñanzas en los últimos años de su vida. No vale por tanto para la exorcización de su suerte.

Fue en mi ciudad donde el maestro se supo maldito para los restos. Afortunadamente, el estigma no impidió que unos meses después, contando yo cuatro primaveras, tras asistir a mi primera proyección de 55 días en Pekín en el cine Imperial de la Gran Vía —ya desaparecido, como todo—, elevase el acercamiento de Ray al levantamiento de los bóxers al Olimpo de mi mitología personal, un pequeño reino afortunado, al que aún acudo para reconfortarme en las horas de desaliento. Diré más, la colección de cromos de 55 días en Pekín, que la Editorial Fher comercializó tras el estreno de la película, fue la más querida de todas las que hice en mi infancia.

Ya cinéfilo, también fue en los Alphaville donde descubrí una nueva dimensión del cine del gran Ray con motivo de la reposición de Johnny Guitar. Sí señor, fui de los que levitaban al oír a Johnny Logan (Sterling Hayden), el antiguo pistolero que cabalgaba con una guitarra en lugar de su revólver, preguntarle a Vienna (Joan Crawford), su antigua amante, el número de hombres a los que había olvidado en el tiempo que no se habían visto. “A tantos como tú a mujeres”, responde ella. Y entonces él le pide que le mienta, y ella le dice que le sigue amando todavía. “Gracias. Es todo lo que quería oír”, concluye Johnny.

Nicholas Ray, a quien se debe tanto lirismo, nació en Galesville (Wisconsin) en 1911. Hijo de un constructor, quiso estudiar arquitectura. Mas la precocidad de su sed —como tantos alcohólicos, bebía sin mesura desde la adolescencia— y sus malas notas consiguieron que le expulsasen de la Universidad de Chicago en 1932. Sólo habían pasado seis meses desde que admitieron su matrícula. Con todo, el magnetismo personal que irradiaba, que mantuvo incluso destruido por la metástasis, hizo que el mismísimo Frank Lloyd Wright le invitase a formarse junto a él en Taliesin, la célebre residencia y estudio del arquitecto. En los meses que pasó en la finca, Ray adquirió valiosísimos conocimientos para la disposición de los objetos en el espacio. De lo aprendido entonces habría de dar cuenta en la distribución de los decorados cuando rodaba en Cinemascope, formato que dominó como pocos realizadores.

En lo que a la interpretación se refiere tampoco le faltaron mentores de peso. El prestigioso dramaturgo Thornton Wilder fue el primero. El último, Elia Kazan. Y como actor de Kazan en Lazos humanos (1945), Nicholas Ray se inició en el cine. Un año después se estrenaba como realizador él mismo en Los amantes de la noche, el primero, y uno de los mejores, de sus dramas criminales juveniles. En el segundo, Llamad a cualquier puerta (1949), trabó amistad con Humphrey Bogart, que incorporaba al abogado defensor del joven delincuente Nick Romano (John Derek).

Aunque su prestigio iba en aumento, Ray siempre se sintió incómodo entre la alegre colonia de Hollywood. La superficialidad de sus colegas le cargaba, a excepción de la de Gloria Graham, su segunda esposa, una de las actrices más seductoras de la pantalla estadounidense de la época. Sin embargo, aquel matrimonio, pese a su brevedad —apenas duró un par de años—, fue uno de los más destructivos que se recuerdan en la alegre colonia de Hollywood. Ray empezó a beber, ya como queriendo matarse, frente a ella. Pero no estaba lo suficientemente borracho como para no enterarse de lo que pasaba la noche que al volver del rodaje se encontró a Gloria copulando con Tony, un hijo del primer matrimonio de Nick, aún menor. Puede que lo peor fuera tras la separación en el 52, ya casados Gloria y Tony en 1960, cuando su ex se convirtió en la madre de su nieto al alumbrar a un hijo de Tony. Vladimir Petróvich, el protagonista de El primer amor, la desgarrada novela corta publicada por Iván Turguéniev en 1860, acaba descubriendo que su padre es el amante de la que tanto le inspira. Aunque a la inversa, Ray debió de sentir una cosa muy parecida. Es de suponer que, en aquel trance, sí que le hubiera gustado a él tener a alguien que, como Vienna a Johnny, le dijese una mentira.

Lo cierto es el éxito absoluto de Rebelde sin causa, la cinta que acuñó el mito de James Dean, ni más ni menos. Mientras su mirada fue como la mano del rey Midas y convirtió en oro todo lo que filmaba, Hollywood le consintió que bebiera lo que le diera la gana, de modo que empezó a desayunar vinos delicados y anfetaminas. Basta un apunte del argumento de Más poderoso que la vida (1956) para que el buen entendedor comprenda a qué obedece semejante cinta en la filmografía de Ray: un profesor (Ed Avery), interpretado por el gran James Mason, se cuelga de las pastillas. Tampoco hay que discurrir mucho para comprender que La verdadera historia de Jesse James (1957), protagonizada por Robert Wagner, fue uno de los proyectos concebidos para Dean que éste dejó colgados tras matarse con el Porsche.

La paciencia, como la gloria, siempre tiene un límite. Al maestro le aguantaron en Hollywood hasta Chicago año 30 (1959). “Me quitaron mi coche, mi casa y el despacho en el estudio”. Antes de acabar en Madrid, como tantos cineastas estadounidenses en decadencia, dirigió Los dientes del diablo (1960), una coproducción anglo-franco-italiana en la que recuperaba el lirismo perdido en sus últimas cintas norteamericanas. Tras Rey de reyes (1961), un peplum bíblico en que Carmen Sevilla recreaba a María Magdalena, llegó 55 días en Pekín. Amén del sueño premonitorio, su rodaje en Las Matas llevó al colapso al cineasta. Tuvo que ser sustituido por el inglés Guy Green.

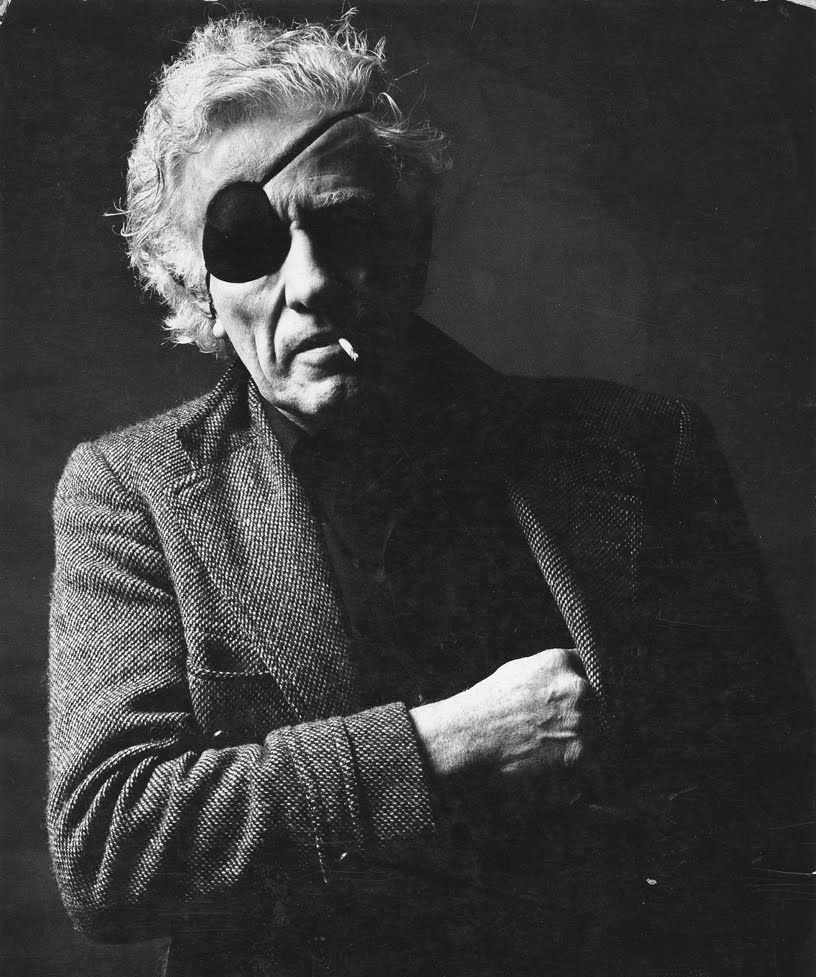

Tras recuperarse en el hospital angloamericano, Ray se instaló en el sector estadounidense de La Moraleja y abrió un club de jazz y rock en la calle María de Molina. Parece ser que fue allí donde debutó la cantante Mari Trini. Nick’s, el club en cuestión, era el favorito de los militares americanos destacados en Torrejón, pero para el cineasta fue la forma más rápida de dilapidar su fortuna. Como todos los alcohólicos —además de ludópata y colgado de las anfetaminas— se jugaba a diario la bolsa y la vida. No duró mucho en el amado Foro. Apenas un par de años, aunque en Madrid dejó mucho cariño. La embolia por la que perdió el ojo derecho, convirtiéndose en el cuarto de los grandes tuertos del cine clásico —John Ford, Fritz Lang y Raoul Walsh son los tres primeros— debió de sufrirla ya residiendo en Alemania.

Tengo la teoría de que su toxicomanía le acercó a esa juventud que tenía en la revuelta uno de sus parámetros. De hecho, la siguiente noticia suya lo sitúa asistiendo a las sesiones del juicio contra los Siete de Chicago, un proceso seguido contra los hippies acusados de conspiración e incitación a los disturbios que tuvieron lugar en la ciudad con motivo de la convención demócrata celebrada allí en 1968. Un hito en la historia de la contracultura. Fue entonces cuando conoció a Susan, cuarenta años menor que él. Ya en este siglo, todavía presentaba las películas de Ray en la Filmoteca Española. El Nick con el que se casó ya era un hombre que quería encontrarse a sí mismo, recuperar la autoestima que se tenía cuando todo eran éxitos. Tras volver a coincidir con Dennis Hopper en un concierto de Grateful Dead en 1970, éste le buscó los primeros contactos para que se emplease como profesor visitante en diversas universidades. Ese fue su último empleo. Eso sí, nunca quiso enseñar a nadie “las construcciones meticulosas al estilo de Henry James”.

Si, puesto a impartir sus enseñanzas, de entre todas sus cintas siempre elegía Hombres errantes (1952) era por la idea del regreso a casa que subyace en sus secuencias. Su apartamento en el Soho neoyorquino, su última vivienda, era como un aula de cine. El amado Madrid debería dar el nombre de Nicholas Ray a una plaza. Permítame el lector que, de momento, yo deje a Nick durmiendo en el junco chino, a orillas del Hudson. Allí donde García Lorca sitúa el sueño de su Walt Whitman.

-

‘Adolescencia’: Qué está pasando y qué hacer al respecto

/abril 04, 2025/Casi todo el mundo ha oído ya hablar de esta miniserie inglesa de Netflix, con sus cuatro episodios rodados en una sola toma continua cada uno, de 65, 52, 53 y 60 minutos respectivamente. Su tema principal es el asesinato de una escolar de 13 años, y cada uno de los episodios refleja un momento concreto, de alrededor de una hora de duración, en torno a las consecuencias de este hecho. En principio esto suena como el argumento de miles de historias usadas muchas veces ya, desde películas para cine hasta episodios del montón en series de decenas de temporadas,…

-

Pilar Massa en Voces de la Cultura

/abril 04, 2025/Actriz y directora de teatro: “El médico de su honra”, de Calderón de la Barca fue lo primero que hice en mi larga carrera profesional estrenado en el Tetro de la Comedia de Madrid y luego en el mundo entero. Yo hacía maletas para giras de seis meses. Eso ahora es imposible. Se debatía sobre los estrenos de teatro en los cafés, los bares, los periódicos. Era un verdadero acontecimiento social”.

-

Anne Dufourmantelle, en caso de amor pulsar aquí

/abril 04, 2025/Anne Dufourmantelle era una de las jóvenes y más originales intelectuales francesas, admirada y querida por sus colegas, quienes destacaban —y es infrecuente— su amabilidad y su fuerza de vivir. Filósofa, psicoanalista y, en el fondo, narradora, dado ese estilo poético, que se mueve entre lo profundo y la cotidianidad, era una persona que tenía una actitud hospitalaria con la vida. Curiosamente, uno de sus libros fue Elogio del riesgo, en el que se nos invita a vivir atentos, sensibles al dolor de los demás, y que nos empuja a sumergirnos en la vida con pasión, con amor y sin…

-

Buenas tardes, soy Franz, Franz Kafka

/abril 04, 2025/En Dos tardes con Kafka —que bien podrían haber sido dos semanas, dos meses o dos años y no se hubiera aburrido nadie— Vilas renueva sus votos en una obra monográfica en donde, aunque no llegue al centenar y medio de páginas, tiene ocasión de hablar a sus anchas, de escribir por extenso lo que dejó pendiente en su libro anterior y le apetecía ahora contar, sin freno ni marcha atrás, dejando que hable el corazón. Y todo ello con un cierto aire de confesión, con toneladas de intimismo, con un entusiasmo que resulta contagioso. Llama “ñoño” al “típico escritor,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: