Atrapa a un ladrón es una película tan luminosa que hay que verla con gafas de sol. Ambientada (y rodada) en la Riviera francesa, porque a Alfred Hitchock le apetecía hacer un proyecto que fuera como unas vacaciones de trabajo con buen tiempo, es un film de suspense y romance donde Cary Grant y Grace Kelly proporcionan en pantalla más vatios todavía que el astro rey sobre el Mediterráneo. El resultado visual es espectacular, con tomas aéreas hechas desde helicópteros, que no eran en absoluto habituales en aquel entonces, y que le valieron a la película un Oscar a la mejor fotografía (otras dos nominaciones fueron a dirección artística y vestuario, nada para el director o los protagonistas). Él es un antiguo ladrón de guante blanco, viviendo de las rentas en una lujosa casa, y ella es hija de magnates del petróleo americanos, que vienen a Europa a darse un barniz de glamour. Cuando empieza a haber una serie de robos de joyas entre los ricachones de la zona, usando el mismo modus operandi discreto, limpio y sin destrozos que usaba John Robie (Grant), el principal sospechoso es él otra vez, y tiene que ser él mismo el que intente limpiar su reputación, tratando de, como dice el título, atrapar al culpable mientras da esquinazo a la Sûreté.

Esta es además una película que cambió la vida de sus tres nombres principales. Cary Grant, recién cumplidos los 50, estaba casi decidido a retirarse del cine, considerando que la nueva generación de Brandos y sus actuaciones más «naturalistas» iban a significar el fin de los días de gloria de los anticuados galanes de las décadas anteriores, pero tras su éxito con este papel su estrella aún siguió brillando once años más. Hitchcock, por su parte, añadió una cuerda más a su repertorio, demostrando que era capaz de manejar una historia donde la intriga y el suspense quizá no fueran lo más importante de la película, lo cual le valió muchas críticas en la época, pero el resultado ha resistido el paso del tiempo. Y por supuesto, este fue el rodaje donde Grace Kelly conoció a Rainiero de Mónaco, con quien se casó dos años más tarde, siendo entonces ella la que se retiró de las pantallas prematuramente. En un momento de la película, los dos protagonistas van a ver una mansión donde quizá pueda ocurrir uno de los robos, y él le pregunta: «¿Por qué no tienes una casa así?». «Los palacios son para la realeza», le responde ella. Solo unos meses más tarde, lo de la realeza se había hecho realidad.

[Aviso de destripes de joyeros y cajas fuertes en todo el texto]

Cary Grant, entre Alfred Hitchcock y una jaula de pájaros, nueve años antes de rodarse Los pájaros.

Hace poco se estrenó en Netflix Emily in Paris, una serie del creador de Sexo en Nueva York en la que una joven estadounidense (interpretada por una actriz inglesa) se va a trabajar a París, donde su crianza típicamente americana choca bastante con las formas clásicas europeas. Esta serie fue muy criticada por la enorme cantidad de estereotipos que acumula en sus tramas, resumidas en la boina que se pone la recién llegada, porque cosa más francesa no hay, y en su llamada a casa diciendo que París ¡es exactamente como aparece en Ratatouille! Ratatouille, en serio. De todas las referencias culturales que podías haber usado sobre París, incluyendo varias otras cuestionables hechas por el propio cine americano, escoges Ratatuí…

Sesenta y cinco años antes, esta es otra película hecha por anglos (americanos como Kelly y el autor de la novela original, David Dodge, y británicos americanizados como Hitchcock y Grant) que ven a Francia con sus ojos de extranjero acostumbrado a otras cosas. Para cualquier otro actor que no fuera Cary Grant, el aparecer en pantalla viviendo en un casoplón francés mientras trastea en el jardín, plantando uvas y flores con un jersey a rayas azules y blancas sería considerado el colmo del topicazo hortera, pero precisamente esa era la marca principal del estilo de Grant: una especie de ironía en la mirada, a veces acentuada en sus momentos más cómicos, como si estuviera a punto de mirar a la pantalla y guiñar un ojo al público como para decirle «pues sí, ya veis las cosas que me hacen hacer». Él era capaz de hacer funcionar cosas que otros no habrían conseguido, y otra de ellas es este romance en pantalla con alguien veinticinco años más joven. De la misma forma en que Grant en la vida real vio renacer su carrera actoral, también en la película John Robie, alias El Gato, florece de nuevo ante las atenciones que le dedica una de las grandes bellezas de la pantalla clásica de todos los tiempos. Al principio gélida y distante, Frances Stevens (Kelly) no tarda en comprender que la interesante biografía de Robie, unida a su destreza para seguirle el ritmo sarcástico que ella se gasta, lo hacen mucho más interesante que el mediocre maderero de Oregón que él finge ser. Para añadir otro topicazo más, participó en la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, por supuesto, cómo no, y hasta viaja en un barco llamado Maquis Mouse, en lugar de Mickey Mouse. Más adelante, Robie le cuenta a H. H. Hughson (John Williams), un agente de seguros londinense, que de joven estuvo en un circo ambulante de gira por Europa. Bueno, pues esa parte, aunque también parezca un cliché, no lo es, sino que es real: Cary Grant, cuando era un chaval de Bristol llamado Archibald Leach, se fue de gira por Estados Unidos con una troupe de equilibristas y allí se quedó ya, pasando después al vodevil a refinar sus dotes cómicas, antes de llegar a Hollywood a principios de los 30.

De hecho, los diálogos entre la pareja protagonista son una de las principales atracciones de esta película, tanto que las intrigantes vueltas de tuerca sobre quién será el nuevo ladrón son las que acaban resultando secundarias. Ya desde su presentación como personajes, las Stevens, madre e hija, aparecen claramente diferenciadas: la madre es un tanto brusca, aficionada a quejarse por cosas mundanas y de típico nuevo rico que encontró petróleo en su mísero rancho sin cañerías siquiera, como eso de tener que dar propinas todo el tiempo, mientras que la hija, que ya ha crecido entre la abundancia desde los diez años, ha adquirido una postura y un saber estar que a pesar de ser criada en América resulta de buen porte entre la élite de Europa, adonde ha ido a terminar su educación («finishing schools», las llaman, de hecho). «El bourbon es la única bebida», sentencia la madre. «Por mí, puedes coger todo eso del champán y tirarlo al canal de la Mancha». Incluso dice considerar sus joyas como «un billete de tren que permite que mi hija vaya a los lugares correctos sin avergonzarse de mí… demasiado». Es decir, que parece que Frances tiene de dónde haber heredado su ingenio:

—Cuando tenía diez años mi padre murió y descubrieron petróleo en nuestras tierras, y fue entonces cuando empecé a viajar de verdad.

—Quiere decir, que los padres de los chavales querían echarle el lazo.

—Sí.

—Nunca lleva usted joyas.

—No me gustan cosas frías tocando mi piel.

—¿Por qué no inventa diamantes calientes?

—Prefiero gastarme el dinero en emociones más tangibles.

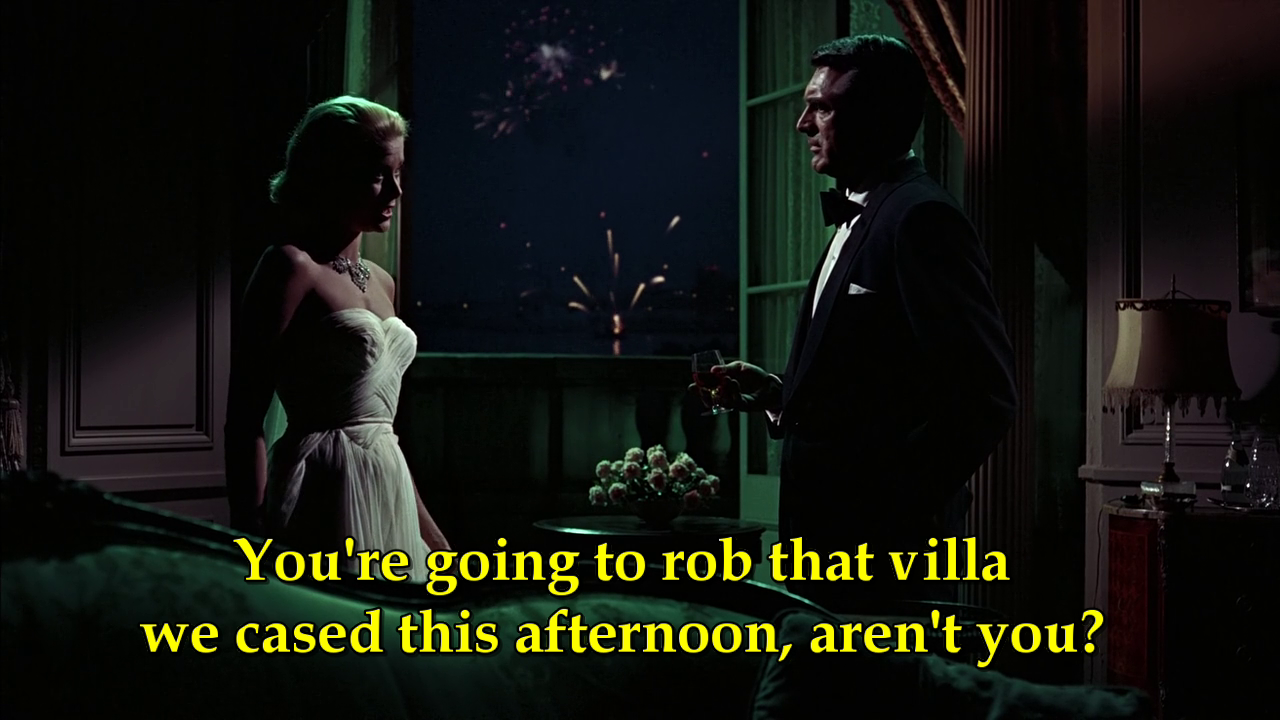

Lo de Frances con Robie, tras ese beso en la puerta de la habitación del Carlton, es acoso y derribo, pero galante y sin prisas, todo un juego de seducción a fuego lento. Primero el beso, luego el cerrar la puerta, luego el conducir a toda pastilla por carreteras llenas de curvas (Grace Kelly se mataría en coche, precisamente en una de esas carreteras en 1982) culminado todo ello con un picnic en marco incomparable… Robie se resiste, y aquí es donde la diferencia de edad juega a favor de la trama. ¿De verdad Robie está para estos trotes? ¿De verdad merece ella que por el morbo de la aventura él la involucre en algo que la puede llevar a la cárcel? O, más prosaicamente, ¿de verdad debe él fiarse de ella, cuando todo esto en realidad puede estar siendo la trampa más vieja del mundo? Él no se corta en elogiarla como una mujer segura de sí misma y que siempre va directa a por lo que desea (decían las malas lenguas de entonces que Grace Kelly se había liado en la vida real con todos sus galanes en la pantalla excepto James Stewart), pero ahí se queda él, firmemente a este lado de la raya: «Lo que necesita usted es algo que no tengo ni el tiempo ni la intención de darle: dos semanas con un buen hombre en las cataratas del Niágara». Pero su resistencia solo trae más intentos de ella. Si el picnic no funciona (lo de «¿muslo o pechuga?» quizá no es lo más sutil), puede que lo consiga una lujosa habitación de hotel en medio de fuegos artificiales y de las enigmáticas luces y sombras en tono verde que tanto le gustaban a Hitchcock.

—A las ocho, y no llegues tarde.

—No tengo un reloj decente.

—Pues roba uno.

—Desde aquí vas a ver uno de los espectáculos más fascinantes de la Riviera… Me refiero a los fuegos artificiales.

—No lo podía en duda.

Y es en esta escena, al hablar Frances de la tentación que Robie debe de estar sintiendo respecto a las joyas, donde parece que en realidad está hablando de otra cosa: «¿No te pone nervioso estar en la misma habitación con miles de dólares en diamantes y no poder tocarlos? Como un alcohólico cerca de un bar el día de las elecciones». Después ella le describe todos los pasos que él daría para un robo, y al final resulta que «la ventana está cerrada. Todo ese entusiasmo convertido en frustración. ¿Qué harías? Toda esa emoción está justo ahí, enfrente de ti, pero no puedes alcanzarla. Y las joyas están brillando al otro lado de la ventana. Y alguien duerme dentro, respirando profundamente. ¿No usarías un cortador de vidrio, un ladrillo, tu puño, lo que fuera, para obtener lo que quieres, sabiendo que está ahí mismo, esperándote?… Incluso con esta luz sé adónde miran tus ojos… Ven, John, tócalos. Diamantes. Es lo único en el mundo que no puedes resistir. Dime que no sabes de qué estoy hablando. ¿Alguna vez has tenido una oferta mejor en tu vida?». Son los años 50, hay mucha censura en el cine, pero el circunloquio está claro, y los dos acaban en la cama, sin que John haya confirmado siquiera que sí, que él es el Gato de la leyenda.

A la mañana siguiente han robado las joyas de la madre, y la cosa ya no tiene tanta gracia. Robie se permite un par de bromas sobre la noche anterior, diciéndole a la madre que debe de tener el sueño profundo (no por no haber oído al ladrón, sino por no haberles oído a ellos dos), y cuando Francie dice que ha denunciado a Robie a la policía y les ha contado todo, él suelta: «¿Todo? Oh, pues los tíos del cuartel han debido de disfrutarlo mucho». La madre y la hija se enzarzan en discusión sobre cuál de las dos mete más la pata con los hombres, y la madre llega a preguntarle a la hija, de forma un tanto hiriente «¿y entonces a ti qué es lo que te ha robado?».

Pero además, Frances no es la única con la que Robie tiene este tipo de diálogo ingenioso de disparo rápido que en inglés se llama repartee. También está Danielle, la hija de Foussard, uno de los miembros de la antigua banda de Robie, que flirtea con él con más descaro que Frances aún, y que incluso le ha propuesto fugarse juntos a Sudamérica, «donde todo es virgen».

—Sería mucho más bonito morir por amor, ¿no?

—Perdona, se me ha metido agua en el oído.

—Anoche robas una pequeña fortuna y hoy yaces en la playa con una belleza americana.

—Bueno, para eso es para lo que necesita uno una pequeña fortuna.

Es más, cuando se encuentran las dos (los tres) nadando en el pontón e intercambian dardos verbales y oculares quizá sea cuando Frances se dé cuenta de que no es la única cortejando al gallo del gallinero, y que tiene de ser un poco más directa en adelante.

—Dile algo bonito, Danielle.

—De cerca parece mucho mayor.

—Para una cría, cualquier cosa mayor de 20 parece vieja.

—¿Una cría? ¿Nos salimos a un lugar menos profundo y lo discutimos?

Hablando de gatos, o de gatas, miau… Cuando Frances no la oye, Danielle pregunta aquello de qué tiene ella que no tenga yo, y él le responde: «Tú eres una chica, y ella es una mujer». Bueno, pues en realidad Brigitte Auber era cuatro años y medio MAYOR que Grace Kelly, y ya tenía treinta tacos, pero a ojos americanos un simple corte de pelo a lo garçon (de nuevo con los tópicos) te quita diez o doce años sin problema.

E incluso con el agente de seguros Hughson tiene Robie sus conversaciones con enjundia, acentuando aquí la ironía humorística.

—Ambos nos la estamos jugando, ¿sabe?

—¿De verdad? ¿Qué le pasa a usted si lo pillan?

—Me podrían avergonzar, y quizá sería reprendido oficialmente.

—A mí me encarcelarían de por vida.

—Pues qué mala elección de empleos ha hecho usted.

—Estuve en la Resistencia.

—¿Mató a mucha gente?

—Setenta y dos… Pero sé algo que le habría agradado, Hughson: ninguno tenía seguro de vida.

La conversación entre ambos a la mesa con vista al mar es una pequeña delicia: expresando ciertos escrúpulos a la hora de pasar información confidencial sobre sus clientes a Robie, Hughson intenta buscar una excusa ética para poder ayudarlo, pero ninguna funciona: ¿quizá tuvo una mala infancia? No, ni siquiera en el circo. ¿Entonces robaba solo pequeñas cantidades, lo justo para sobrevivir? No, robo a lo grande para darme la vidorra. ¿Seguramente donaba usted parte de lo que robaba? Pues no, me lo quedaba todo. Lo único que parece funcionar es que sus víctimas no van a quedar en la miseria por perder unas joyas, por caras que sean, y que es cierto que la policía lo acosa y los antiguos compañeros de Robie lo tienen enfilado, por si ahora les quitan la condicional por su causa.

A todo esto, el motivo del gato tiene aquí un significado un poco mayor del que tiene en español. En castellano se llama a este tipo de delincuentes «ladrones de guante blanco», pero en inglés se los llama precisamente «cat burglars», con lo cual el símbolo está representado en el mismo nombre: son silenciosos, díficiles de atrapar, se llevan lo que les parece y son capaces de equilibrismos insospechados y de colarse por cualquier hueco. Cuando Robie (pronunciado «róubi», que suena parecido a «robber», otra palabra para «ladrón» en inglés) va al restaurante de su colega Bertani a ver a la antigua banda con la que operaba, uno de ellos le trae, a modo de burla y advertencia, un platito de leche.

Y en fin, después del robo de las joyas de las Stevens, las cosas entre Robie y Francie se arreglan lo suficiente como para preparar juntos la trampa final para el nuevo Gato, durante una fiesta de disfraces ambientada en el siglo XVIII, al que Grace Kelly acude con un divino vestido de lamé dorado y Cary Grant vestido de… lacayo negro. Dijimos antes que para entonces lo más interesante de la película no era la identidad del nuevo ladrón, así que la voy a dejar sin revelar por esta vez. Quien la haya visto ya lo sabe. Lo importante es que tras desfacer el entuerto, la pareja protagonista vuelve a hablar otra vez en la última escena, esta vez en casa de Robie, con ella de nuevo intentando quitarle a él su pose de lobo solitario, y cuando él, por fin, lo reconoce, que sí, que ha necesitado la ayuda de «una buena mujer», se besan, y ella, toda satisfecha, sentencia: «¿Ah, así que aquí es donde vives? A mamá le va a encantar esto». Grant, cuya cara está tapada por la de ella, se las apaña para expresar con un solo ojo una mirada de pavor, victoria convertida en derrota y ganas de salir huyendo, todo al mismo tiempo. La escapada romántica, en esa media mirada congelada, se ha convertido en pesadilla doméstica con suegra incorporada, y Robie está viendo pasar el resto de su vida por su cabeza. Es un final perfecto, para aquellos a quienes se les había olvidado, entre tanto suspense romántico, que estaban viendo una de Hitchcock.

Como dijimos al principio, esta película marcó a Grant y Kelly de formas que no se esperaban, pero una de ellas sería seguramente el sentimiento de que si uno ha llegado a los 50 y Grace Kelly puede mirarlo como ella lo mira y besarlo como ella lo besa, algo habrá hecho bien hasta entonces, y que todavía tienes cuerda para un rato más. Ignoro cuál sería el equivalente visto desde el punto de vista de ellas (¿quizá que encontrar a un hombre interesante y de vida intensa, sea cual sea su edad, demuestra buen gusto en sus decisiones?), pero mientras tanto, ambos parecen disfrutar del momento.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: