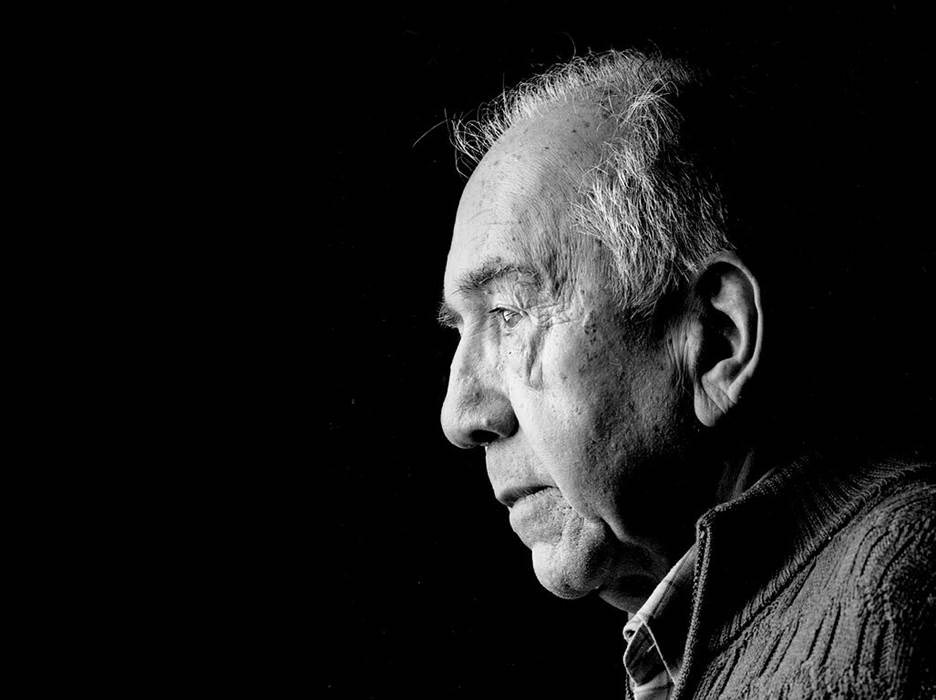

Se murió un poeta. Ese es siempre un mal enunciado para cualquier artículo o noticia. Las personas se mueren, pero uno tiende a pensar que los poetas trascienden de otra manera, que debe bastarles con el sufrimiento de un puñado de poemas dolorosos como para que encima la naturaleza ahínque su dedo justo en la herida de un cuerpo que se apaga. Pero eso no sucede, y ellos lo saben. Las teclas se apagan para todos. Solo que con algunos también se muere un poco el futuro.

Nunca conocí a Joan Margarit más allá de sus libros y su palabra, pero tampoco sé catalán y en sus poemas supe interpretar la belleza de un idioma que envidio. Allá por 2016, cuando publiqué La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, tuvo a bien hacerme un prólogo maravilloso que marcaría mi entrada en Visor y me acompañará ya siempre como una medalla en la solapa: «Joan Margarit escribió el prólogo de mi libro». No hay nada más generoso que escribir poesía. Por eso lloré despacio la tarde que Margarit murió: me apena terriblemente cuando un hombre bueno se marcha.

Se murió Joan Margarit, el poeta que perdió por amor una casa. Me entero de repente y no me lo creo: pregunto a un amigo suyo. Me lo confirma con la tranquilidad de quien pudo despedirse de él. El poeta, sabedor de que quien se queda lo va a necesitar, pues su muerte es un ataque de sed, deja un libro inédito que verá la luz en unos días y que beberemos con la ansiedad de los vivos. Me acercaré a él con sigilo y respeto, como quien vela el cuerpo de alguien que ya no está o escucha la voz de alguien que ya no suena. Y saldré de él, lo sé, con la paz de quien lee todo lo que un amigo importante quiso decir y se prepara —nos prepara— para acompañarle en su despedida.

Qué generoso, Joan. Hasta a tu muerte la llenas de poesía para darle a esta tristeza una mano que la caliente.

Cuando un poeta muere, muere su cuerpo, Su alma se queda en su poesía…