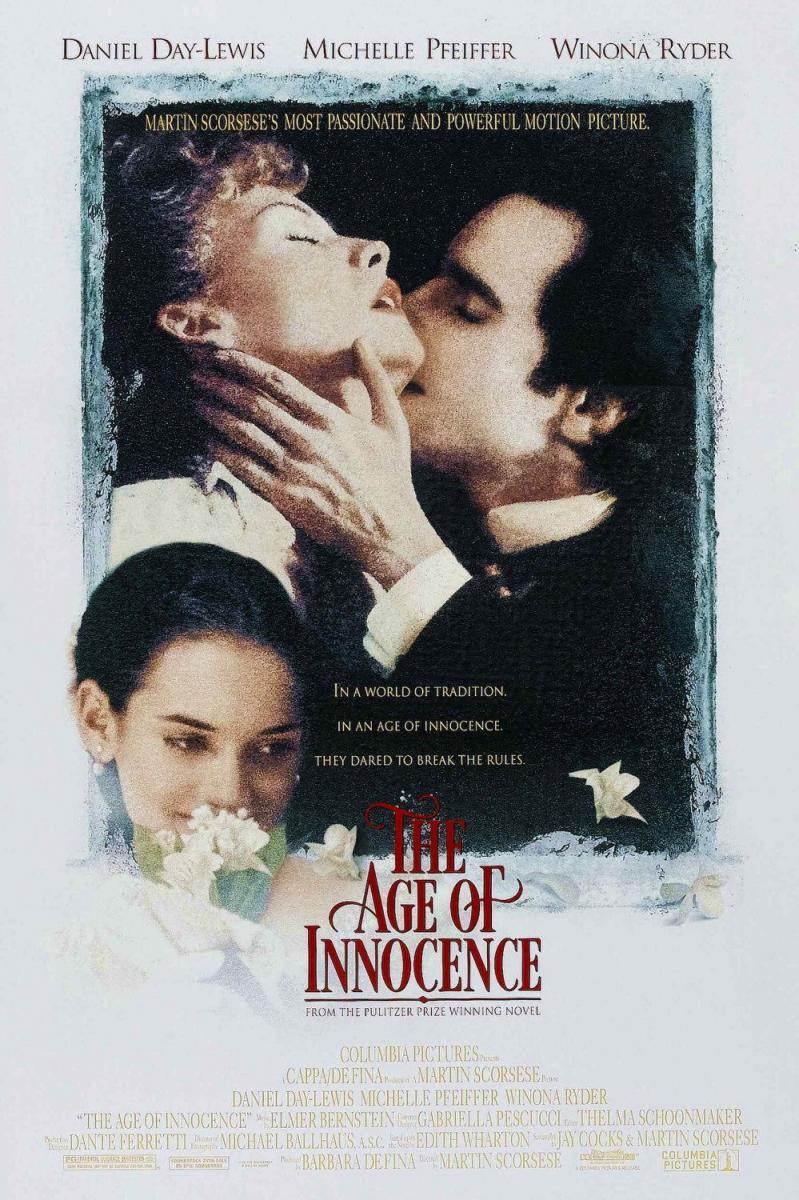

La Edad de la Inocencia según Martin Scorsese

En los últimos instantes de La Edad de la Inocencia (M. Scorsese, 1993) un envejecido Newland Archer contempla la ventana de la que fue su amor imposible, Ellen Olenska. Atardece y hay un destello de sol contra el cristal. Newland cierra los ojos y ve en su mente otro atardecer en el que Ellen está de espaldas a lo lejos y se da la vuelta para mirarle. Exactamente como le hubiera gustado que sucediera mucho tiempo atrás.

Nacida en una acaudalada familia neoyorkina, Edith Wharton, (de soltera Edith Newbold Jones), gozó de la distinguida educación reservada a una futura dama de la alta sociedad. Decidida a aprovechar su posición para escribir, comienza a colaborar en prensa hasta convertirse en prolífica autora de relatos, poemas y libros de viajes. La popularidad le permite codearse con escritores como su maestro y amigo Henry James, a quien pide un día consejo en busca de temas para una novela. La respuesta de James suena a reto: “¡Haz Nueva York!”. Wharton recoge el guante, pero estamos en 1902 y La Edad de la Inocencia tardará dieciocho años en estar terminada. En ese lapso la autora alterna estancias en Italia y París haciendo amistades entre la aristocracia europea. A la vez burla su aburrido matrimonio de conveniencia con el banquero Edward Wharton mediante una larga relación ilícita que sin duda serviría de nutriente a la novela.

Entre julio y octubre de 1920 La Edad de la Inocencia aparece por entregas en la revista Pictorial Review para ser editada poco después en forma de libro en Nueva York y Londres en el sello D. Appleton and Company. La entusiasta acogida de los lectores y la bendición de la crítica convierten a la obra en premio Pulitzer en 1921 y a Edith Wharton en la primera mujer que logra este galardón.

Detallado retrato de la hipocresía aristocrática del XIX, de su doble moral y del rígido encorsetamiento de sus normas no escritas, La Edad de la Inocencia cuenta la historia de Newland Archer, un próspero abogado de la alta burguesía neoyorkina comprometido con una joven de idéntico status y aparentemente ingenua llamada May Welland. La aparición de la condesa Ellen Olenska, prima de May y socialmente marcada por un tormentoso divorcio despierta en él un apasionado sentimiento. Para él ella representa la libertad y el coraje, pero para Ellen Newland supone un imposible, un hombre admirado, con un gran futuro y pronto el marido de su prima. En ese entorno sostenido en la apariencia y el qué dirán, ambos saben que su pasión está condenada al fracaso.

Wharton traza con maestría la evolución de ésos tres vértices del triángulo, mediante un dominio de la introspección, la sugerencia y la ironía que parece directamente heredado de su padrino literario, Henry James. Pero aún es más notable cómo la autora logra mantener un elegante distanciamiento respecto de los protagonistas sin dejar a la vez de defender su apasionada relación.

Un delicado equilibrio de fuerzas que también respetará la versión de Martin Scorsese.

El éxito de La Edad de la Inocencia facilita su primera adaptación a la gran pantalla en una película muda de 1924 dirigida por Wesley Ruggles e interpretada por Elliot Dexter, Beverly Bayne y Edith Roberts. Cuatro años después la obra se estrena en Broadway y buena parte de ese formato teatral se aprovecha para una segunda versión cinematográfica en 1934, esta vez con dirección de Phillip Moeller y protagonizada por Irene Dunne y John Boles.

A principios de los 90, cuando Martin Scorsese anuncia su intención de adaptar la novela, numerosos críticos arremeten contra él antes de rodarse siquiera el primer golpe de claqueta.

El grueso de las embestidas tiene que ver con cuestiones más clasistas que cinematográficas. Acusan a Scorsese de querer ganar prestigio a la desesperada y no conciben que un italoamericano de clase baja, acostumbrado a rodar violentos ajustes de cuentas entre mafias y hampones, tenga el necesario background para retratar verazmente el refinado clasicismo de aquella aristocracia neoyorkina.

En nuestro país, un estudioso del cine tan prestigioso como Miguel Marías también ponía sus peros:

“Scorsese carece de elegancia para emular a Visconti y de complejidad para aproximarse a Powell & Pressburger. No me explico que se arriesgue a parecer unas veces James Ivory y otras John Boorman, en lugar de centrarse más en la eficaz y explosiva vulgaridad de Robert Aldrich y Frank Tashlin”.

Pero Martin Scorsese estaba decidido. Si tenía que filmar una historia romántica sería La Edad de la Inocencia y no otra.

El director maduró su versión durante siete largos años desde que leyera el libro, aconsejado por su amigo Jay Cocks, crítico y guionista, que también colaboraría en la adaptación.

Lo primero que llamó la atención de Scorsese en la novela de Wharton fue cómo un entramado de poder goza de un arraigo social tan fuerte como para someter despiadadamente a sus miembros asfixiando cualquier aspiración individual, un tema que ya había explorado en Uno de los nuestros (1990). Además le atrajeron los componentes de deseo, obsesión y culpa que ya había explorado en filmes como Taxi Driver (1976) y Toro Salvaje (1980).

Mientras los escépticos afilaban sus garras, Martin Scorsese revisitó algunos grandes clásicos del cine ambientados en la aristocracia. La primera elección obvia era El Gatopardo (L. Visconti; 1963), cinta con la que La Edad de la Inocencia sería inevitablemente comparada. Del film de Visconti tomaría prestada la minuciosidad en el retrato de las costumbres cotidianas, las mesas llenas de distinguidos comensales y los elegantes bailes. El Cuarto Mandamiento (O. Welles; 1942) le inspiró la atmósfera lúgubre de esas mansiones tan amplias como lujosas, pero que en la práctica no son más que jaulas de oro. También visionó La Heredera (W. Wyler, 1949), donde la hipocresía y el egoísmo imperantes bastan para aniquilar cualquier intención amorosa inconveniente.

Perfeccionista técnico incansable, Scorsese viajó a Italia para reclutar valiosos colaboradores. La primera, la prestigiosa diseñadora de vestuario Gabriella Pescucci, cuyo trabajo le valió el único de los cinco Oscar a los que sería nominada la película. También contrata al director artístico Dante Ferretti, habitual de Pasolini y Fellini. Junto con Robert J. Franco y el director de fotografía Florian Ballhaus, Ferretti dota del adecuado peso visual a esa atmósfera tan refinada como opresora, atmósfera especialmente palpable, por ejemplo, en las nada menos que siete suntuosas cenas que recoge el film. Escenas en las que la cámara rastrea minuciosamente los tarjetones caligrafiados, las valiosas cuberterías o las fuentes repletas de comida.

Pero no son estos los únicos objetos que interesan a Scorsese. Durante todo el film el director se recrea en notas manuscritas, binoculares de teatro, sombrillas olvidadas, libros acariciados… Útiles tan cuidadosamente seleccionados como los cuadros que decoran las paredes. Las obras de artistas como Alma-Tadema, Tissot o Bouguerau potencian escenas de intimidad o añaden un matiz ominoso a las reuniones de los rancios aristócratas. Como resultado, el espectador no encuentra demasiadas diferencias entre esas reuniones y las de muchos mafiosos en otras películas del cineasta. Las dudas atormentadas de la condesa Olenska vienen subrayadas por los cuadros impresionistas y de formatos poco convencionales que decoran su residencia. En el despacho de Archer destaca un turbulento Turner y, cercano el final del metraje, el protagonista se detiene ante un frondoso cuadro de Rubens (un Tiziano en la novela) perfecto contrapunto a su tristeza.

En conjunto, toda la escenografía del film enfrenta el lujo superficial contra la urgencia y la angustia de una pasión sin futuro.

Idéntica idea ilustran metafóricamente los títulos de crédito diseñados por Elaine y Saul Bass, en su tercera colaboración con Scorsese: una sucesión de imágenes de coloristas flores abriéndose, pero limitadas por un filtro de encaje, claro anticipo de la represión que les espera a Ellen y Newland.

Tras ésos créditos la caligrafía academicista de Scorsese queda patente en secuencias como la del baile en el salón de los Beaufort, cita que sirve para presentar al espectador a los principales personajes de la trama, de un modo similar al utilizado en Malas calles (1973) o Uno de los nuestros (1990). En este caso, ante una historia marcada por lo que se esconde, por lo no revelado, los intérpretes protagonistas se vieron abocados a un exigente ejercicio de contención, pero no por ello dejaron de aportar a sus personajes muchos rasgos de inteligencia creadora.

Daniel Day-Lewis articula un Newland de perfectos matices en su secreta, obsesiva y atormentada pasión. En una película dominada por personajes femeninos fuertes y cruciales, la condesa Olenska se comporta de forma más práctica e intenta hacerle comprender que no pueden estar juntos. Es una oveja descarriada aparentemente frágil que tampoco está preparada para renunciar al mundo al que pertenece y no puede evitar brotes de cólera desesperada. Un personaje lleno de aristas que la propia Michelle Pfeiffer reconocería como el más satisfactorio de su larga carrera.

Wynona Ryder compone con tal precisión la ingenuidad de la abnegada esposa May Welland que ganaría un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Por su parte, Joanne Woodward presta su voz como narradora omnisciente, un recurso cinematográfico siempre arriesgado pero que Scorsese dosifica para que no prevalezca en ningún momento sobre la imagen. En el doblaje en castellano sería Núria Espert la encargada de ésa voz en off.

Pero sin duda todos estos elementos no habrían tenido el mismo efecto sin la extraordinaria banda sonora escrita por Elmer Bernstein, con quien Scorsese había trabajado el año anterior en El Cabo del Miedo (1992).

Como todo el film, la partitura de La Edad de la Inocencia también tenía que priorizar contención y distancia, evocar una época pero sin formar parte de ella. Según anotó Scorsese en la edición discográfica, buscaba una “música que recordara cierto lugar y momento, pero que también existiera fuera del tiempo (…). Algo preciso y un poco irónico. Música absolutamente antisentimental y carente de nostalgia”. Con esas premisas Bernstein creó una partitura que recuerda la música decimonónica europea pero sin caer en el romanticismo tortuoso.

Desde los títulos de crédito la atmósfera orquestal desprende un matiz amenazante. En el tema de Newland y Ellen escuchamos un violín clásico inequívocamente romántico, pero enseguida los pizzicatos y la sección de viento nos devuelven la sombra de la prometida May para sugerir ese inevitable ritual de convenciones. Como Scorsese pretendía, la banda sonora de Elmer Berstein logra enfrentar los dos mundos sin caer en la frialdad aséptica y a la vez sin implicarse en los acontecimientos.

Desde ese respeto al distanciamiento y la pasión de los protagonistas, Martin Scorsese abordó la adaptación con absoluta fidelidad a cada renglón escrito por Edith Wharton. Salvo puntuales ajustes de diálogo para actualizar algunas expresiones anticuadas, la prioridad era mantener los puntos clave de progresión dramática y traducir el texto a imágenes sin alterar la intención ni el estilo.

Como el resto de su filmografía, la adaptación de Scorsese contiene diversos alardes de montaje creativo. Junto a su habitual montadora, Thelma Schoonmaker, exprime el enorme potencial fílmico de la novela para transformar en puro cine pasajes como el de Daniel Day-Lewis quitándole los guantes a Michelle Pfeiffer en la parte posterior del carruaje, un instante convertido en todo un estudio del deseo gracias al ritmo palpitante que imprime el director.

En otro momento Ellen recibe un telegrama de May y se lo entrega a Newland. Pero no le vemos leerlo, sino que es la propia May quien irrumpe feliz en pantalla, desde otra localización, para pronunciar ella misma el texto del telegrama. Nos cuenta radiante que se va a casar con Newland, y esa irrupción potencia lo abrupto de la noticia. La alegría de May ilustra todo el dolor de los amantes.

Pero sobre todo es significativa la forma en que Scorsese cierra el film relacionando dos momentos decisivos de la historia que en el texto original no tienen ninguna conexión explícita.

El primero narra el fallido encuentro entre Ellen y Newland en el embarcadero. Sucede cuando él contempla a su amada a lo lejos, de espaldas ante el crepúsculo y toma una decisión infantil: no acercarse a menos que ella se dé la vuelta:

“No lo sabe… no lo ha adivinado. Me pregunto si yo notaría que se me acercaba por detrás”, reflexionó; e inesperadamente se dijo a sí mismo: “Si no se vuelve antes de que la vela cruce Lime Rock, regresaré a la casa”.

La embarcación salía derivando con la marea baja. Se deslizó por delante de Lime Rock, borró la casita de Ida Lewis y cruzó la torreta donde pendía la luz. Archer esperó hasta que un amplio espacio de agua se reflejó entre el último arrecife de la isla y la popa de la embarcación; pero la figura del cenador no se movió.

Archer dio media vuelta y ascendió la colina”.

El segundo pasaje se desarrolla treinta años después, cuando el ya viudo protagonista pasea por París con su hijo Dallas y éste le comunica su intención de visitar a Madame Olenska. Incómodo, incapaz de enfrentarse a ella, Archer responde con evasivas y prefiere esperar sentado en un banco de la calle mientras Dallas sube a la casa. Así lo narra Edith Wharton en los últimos renglones de su obra:

“Permaneció largo tiempo sentado en el banco, mientras el crepúsculo se espesaba, sin apartar los ojos del balcón. Finalmente, la luz brilló en las ventanas, y un instante después un criado salió al balcón, bajó los ojos y cerró las persianas.

Y entonces, como si fuera la señal que esperaba, Newland Archer se levantó despacio y caminó de regreso a su hotel.”

Scorsese enriquece ese final enlazando la luz que brilla en las ventanas con aquella otra luz del embarcadero, y añade el destello en el cristal, los ojos de Newland que se cierran y un plano de Ellen, dándose esta vez la vuelta para mirarle.

La sucesión de planos subrayada por la música de Bernstein viene a potenciar un componente de melodrama desolador. Al anciano Newland sólo le queda reimaginar (no sabemos hasta qué punto voluntariamente) y sufrir el peso de lo que podía haber sido, lo que debía haber sido. Cuando el mayordomo cierra la ventana, Newland sale del ensimismamiento y su rostro asume una doliente resignación: el pasado es tan remoto como la distancia que ahora lo separa de Ellen.

Un montaje tan elemental como eficaz que ratifica la modélica destreza de Scorsese en esta adaptación. Como resume Santiago Navajas:

“Archer sabe, la condesa sabe y nosotros sabemos que jamás subirá esas escaleras pero, sin embargo, cada vez que contemplamos este hermoso espectáculo no podemos dejar de aguantar la respiración esperando que Olenska se gire en el faro o bien que él, finalmente, se levante del banco, cruce la plaza y suba a ese piso en cuyos ventanales se refleja el sol.”

———————————

REFERENCIAS:

-

- Revista Fotogramas; nº 1.805. La Edad de la Inocencia. Crítica de Vicente Molina Foix.

- Imagen y Palabra: La Edad de la Inocencia. Santiago Navajas. multimania.es/lacasadelosmalfenti/apdf/an7/edad.pdf.

- Blog: paraquenomeolvide2.blogspot.com 2017/01 › la-edad-de-la-inocencia. Fernando Javier. 05/01/2017

- La Edad de la Inocencia. Una pasión asfixiada por la represión. Antonio Bazaga.14/10/2016.

- Blog Espinof: Martin Scorsese: La Edad de la Inocencia, el reflejo de un recuerdo. Adrián Massanet. 06/11/2010.

- Blog De Cine 21: José María Aresté. 19/07/19

- Scorsese’s The Age Of Innocence. An analysis. Is This Just Fantasy? Margarita G. YouTube

- Cien Bandas Sonoras en la Historia del Cine. Roberto Castro. Ed. Nuer; 1996.

- La Edad de la Inocencia. Edith Wharton. Tusquets Editores. Barcelona; 1988.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: