Una de las mayores paradojas de mi vida como escritor fue que nací en una casa en la que apenas había libros. Mi padre era analfabeto, apenas sabía escribir su nombre y mi madre tenía muy pocas letras, pero nunca he conocido a dos personas que respetaran y amaran más la cultura. Mi madre, al ver que me leía la vieja enciclopedia Espasa de color rojo que teníamos en casa, se decidió a comprarme una colección que salía en los quioscos con los cien libros más importantes de la literatura universal. En ese momento nació mi historia de amor por los libros.

La persecución a los libros ha sido una constante a lo largo de la historia. Al principio la escritura se concibió como un regalo de los dioses, únicamente un pequeño número de escribas podían plasmar sobre tablillas de arcilla o papiro las palabras de la divinidad, a pesar de que los primeros restos de escritura que hemos encontrado eran más bien una lista contable, una especia de Excel de barro y trazos finos, no un compendio de poética o filosofía, demostrando el poder de las letras en su sentido más profano.

Una de las prácticas más extendidas y generalizadas a lo largo de la historia fue la quema de libros. El primer registro que tenemos de esta abominable práctica se produjo bajo el reinado de Joacim de Judá en el siglo VII a.C., cuando ordenó quemar una de las profecías del libro de Jeremías. Desde casi el principio, el poder establecido se dio cuenta de lo peligroso que era que sus súbditos supieran leer y escribir. En el año 213 a.C. el primer emperador de la dinastía Qin ordenó que se quemaran cientos de manuscritos y que se enterrasen vivos a 460 eruditos. Algunos de los líderes actuales del mundo parecerían más que satisfechos de reproducir esta hazaña si pudieran, aunque dudo que encontrasen tantos eruditos en la actualidad.

El cristianismo, que ha gobernado occidente durante los últimos dos mil años, no estuvo exento de estos excesos. En el Primer Concilio de Nicea en el año 325, por orden del emperador Constantino el Grande, se publicó un edicto en el que se ordenaba la quema de todos los libros arrianos. Atanasio, el obispo de Alejandría, mandó en el año 367 a los monjes de su diócesis que se destruyeran todos los libros que no fueran “aceptables” para la fe cristiana.

A lo largo de la Edad Media la destrucción de libros sagrados como el Talmud fueron constantes. Algo que también se repitió tras la conquista de América. Bartolomé de las Casas denunció esta práctica que numerosos obispos y religiosos practicaron, como el caso del obispo Diego de Landa en 1562.

En el bando protestante tampoco las cosas fueron mucho mejor. Bajo el reinado de Enrique VIII y tras la persecución que se desató contra los católicos, se destruyeron muchas de sus capillas y libros religiosos.

El Índice de libros prohibidos creado por la Inquisición, y aprobado tras el Concilio de Trento por el papa Pío IV en 1564, se encargó de prohibir la impresión, venta y lectura de numerosos libros, que gracias a la imprenta comenzaban a circular con mayor profusión.

En la Época Contemporánea esta nefanda práctica más que desaparecer se generalizó y sistematizó. Tras el ascenso del Régimen nazi al poder, la Oficina Principal de Prensa y Propaganda de la Unión de Estudiantes Alemanes promovió la quema de libros de forma sistemática. Los hechos comenzaron en el Instituto de Sexología de Berlín, donde un grupo de estudiantes entró y quemó los libros de la biblioteca, por defender la homosexualidad y el control de natalidad.

Aunque la flecha clave fue el 10 de mayo de 1933, cuando una masa de estudiantes quemaron en la Plaza de la Ópera de Berlín más de 25000 ejemplares de diferentes autores.

Los nazis persiguieron cualquier tipo de disidencia, sobre todo la cultural. Condenaron al exilio a todo tipo de autores, en especial a los comunistas, religiosos o judíos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, era un escritor frustrado que odiaba el talento y no cejo hasta someter a la cultura alemana a su mediocre y vulgar forma de ver el mundo.

Tras la invasión de países como Checoslovaquia, Austria o Polonia, la purga de autores fue aún más feroz. Muchos escritores terminaron sus días en campos de concentración o fueron asesinados. La literatura pacifista, democrática o de educación sexual fueron prohibidas. Escritores de renombre como Thomas Mann, Stefan Zweig o H.G. Wells fueron prohibidos, pero la censura también llegó a clásicos como Leo Tolstoi, Ernest Hemingway, Joseph Conrad, Margaret Sanger o Fiodor Dostoievsky.

Paralelamente a esta persecución, Alfred Kantorowicz fundó la Biblioteca de la Libertad Alemana, una especie de oasis en medio del desierto cultural del Tercer Reich.

En Francia, la persecución a los libros no se hizo esperar. Primero se creó la Lista Bernhard, en la que se censuraban 143 libros, aunque esta lista únicamente circuló dentro del ejercito alemán. A finales del mes de agosto de 1940 se formó en París la Lista Otto, que tomaba el nombre del embajador alemán Otto Abetz, anteriormente consejero de asuntos franceses de Baldur von Schirach, líder de las Juventudes Hitlerianas. En la primera lista se prohibían 1.060 obras, entre las que estaban la de autores comunistas, judíos, patriotas franceses e incluso Mein Kampf, para que los galos no supieran los planes que Hitler había ideado contra su país. La lista fue redactada y aprobada por el Sindicato Nacional de Editores en Francia. Se incautaron 714.382 libros tras purgar bibliotecas públicas y privadas, librerías y editoriales. En el año 1943, la persecución a los libros se extendió también a la llamada Francia Libre.

En la actualidad estamos viviendo una nueva época de persecución a la libertad creativa. Desde la prohibición o revisión de clásicos como Lo que el viento se llevó, La Cabaña del Tío Tom o De ratones y hombres de John Steinbeck, por mencionar unos pocos casos, hasta la prohibición expresa de muchas obras. El nuevo “puritanismo” de lo políticamente correcto está encendiendo las nuevas hogueras, pero en este caso en las redes sociales, donde un pequeño grupo de activistas se creen con el derecho de decidir lo que es moralmente correcto o no para los lectores del mundo.

Aún recuerdo mi viejo diccionario Espasa, en aquel pequeño volumen ajado se concentraba la mayor parte del conocimiento del mundo en aquel tiempo. Viví mucho tiempo sin libros, espero que no llegue el día en el que muchos de ellos sean prohibidos de nuevo. Ojalá no tengamos que memorizar los libros como en la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Malos tiempos estos en los que hay que volver a defender lo evidente.

—————————————

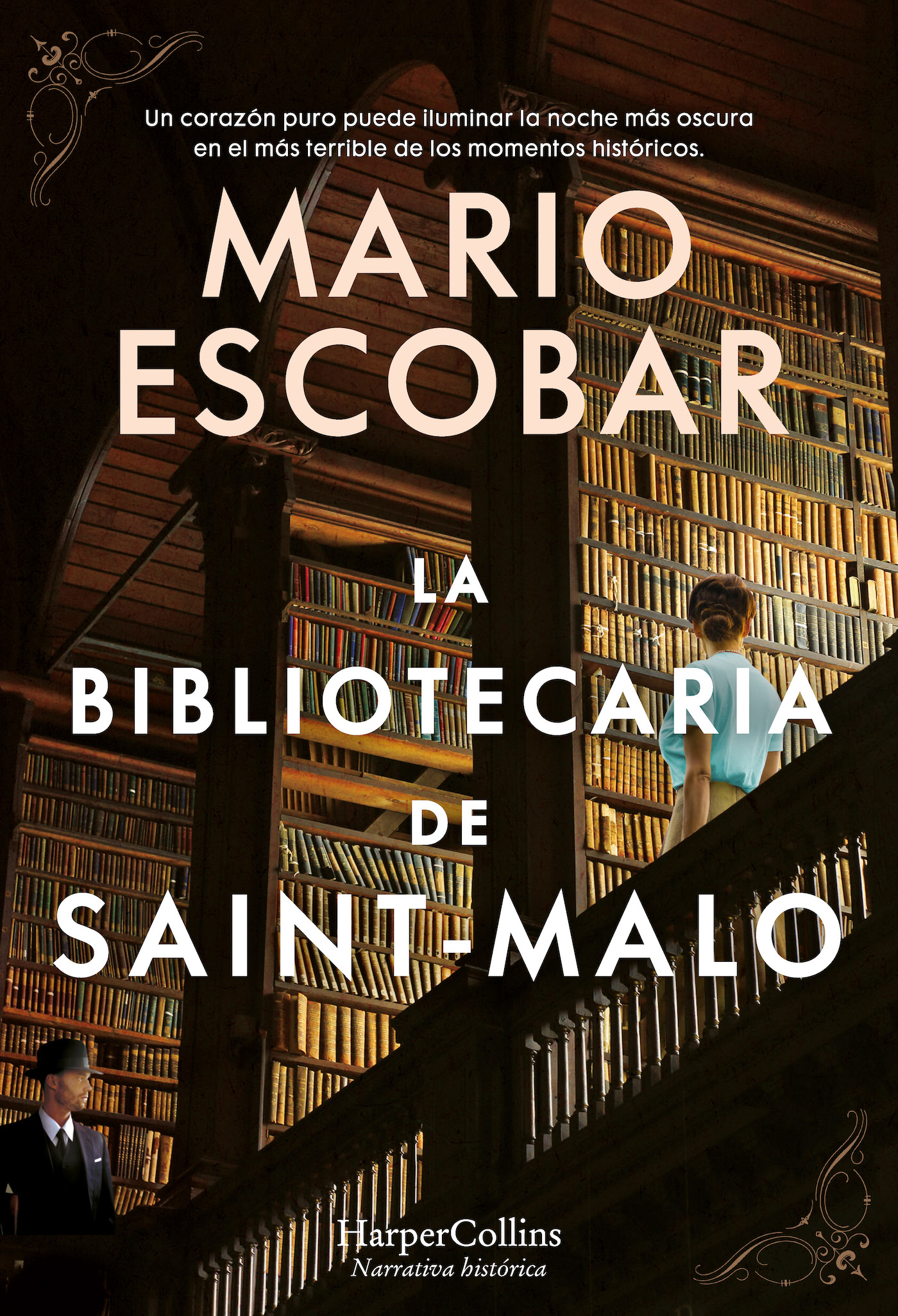

Autor: Mario Escobar. Título: La bibliotecaria de Saint-Malo. Editorial: Harper Collins. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: