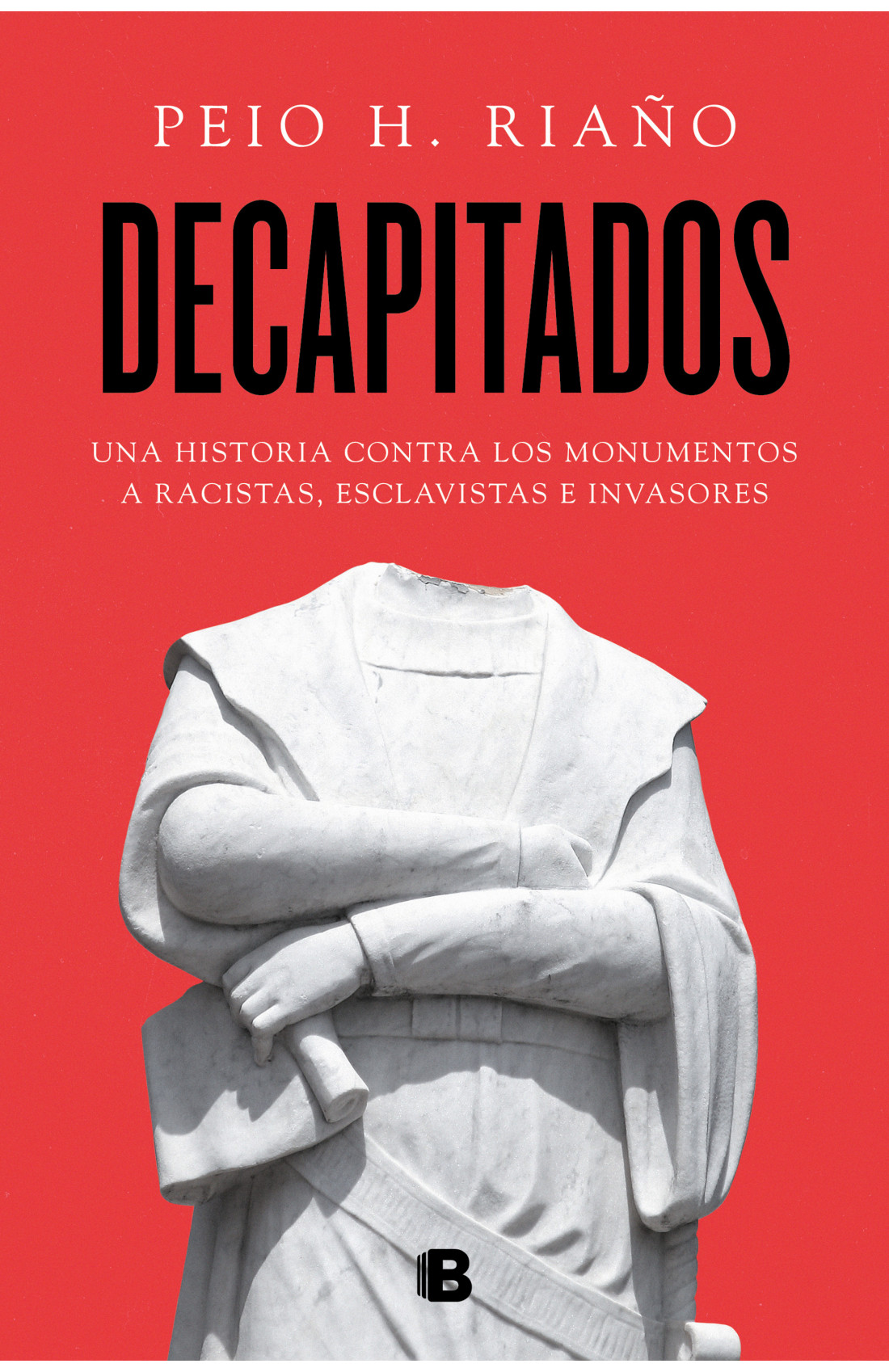

Tiene su gracia (siniestra, pero gracia) que alguien capaz de citar palabras de Nelson Mandela (“Debemos ser capaces de canalizar nuestra ira sin cometer injusticias con otras comunidades. Algunos de sus héroes pueden ser villanos para nosotros, y algunos de nuestros héroes villanos para ellos”) no sea capaz de aplicarse a sí mismo tan sabia sugerencia. Pero eso ocurre con Peio Riaño, autor de Decapitados: Una historia contra los monumentos a racistas, esclavistas e invasores.

“Todos los creyentes quieren algo a cambio de sus oraciones, ya sea una garantía de mejora, la protección contra la miseria o la abundancia de las propiedades (…). Es el hambre de los artistas lo que produce monstruos cortesanos”.

En su ensayo Decapitados (Ediciones B), y como el propio título indica, el periodista cultural e historiador del arte Riaño (eso aseguran él y sus editores que es) añade a su noble lucha feminista la lucha antihispanista, nuevo combate que hace suyo sin reservas, a pesar, o tal vez a causa de ello, de “la contraofensiva conservadora que se ha atrevido a definir la hispanidad como el hito más importante del hombre, sólo comparable a la romanización». Y añade: «Es hora de desmonumentalizar, de reconquistar los espacios públicos con la participación de la ciudadanía”. Para fundamentar ese añadido y esa urgencia, el periodista cultural e historiador del arte hace un recorrido (aburrido, confuso y errático, pero recorrido al fin) por once personajes de la historia cuyos monumentos públicos han sido destruidos o en su opinión deberían serlo. Recorre para ello, con mucho documento pillado por los pelos, mucha cita de historiadores, historiadoras, filósofos y filósofas (sic, siempre sic, cansinamente sic), esas historias de esculturas truncadas, aprovechando la ocasión artística para trufar la morcilla con sentencias de una lírica tan cursi que no me resisto a compartir, a modo de aperitivo, algunas deliciosas perlas:

“Cuando el arte se retuerce con fidelidad a la propaganda del interés público, se olvida de los márgenes de la libertad para postrarse con docilidad, domesticación y amabilidad ante el visto bueno de sus pagadores”.

“Así ha llegado a construirse la ciudad como un campo de batalla simbólico, en el que los cuerpos inertes chocan contra los cuerpos enfadados”.

“La historiografía ha extirpado la política en nombre de la poética”.

Y una de mis favoritas:

(Los monumentos públicos) “son perfectas máquinas de exclusión levantadas para adorar hazañas tan pretéritas como cavernarias, abocadas al fracaso porque movilizan, pero no cohesionan”.

En su libro, Riaño comienza el recuento de esas pretéritas hazañas, cavernarias donde las haya, en Roma, y luego se va liando. Asfixiado ya en la página 36 con el recuerdo del abrumador número de esculturas en las calles de la Ciudad Eterna, que le parece excesivo, heteropatriarcal y por supuesto fascista, el periodista cultural e historiador del arte no lo tiene fácil para elegir entre tanta perversa idolatría; pero finalmente se decide por el emperador Caracalla, al que incluye el primero en su lista de sentenciados a perder la cabeza. Por qué Caracalla y no otro es un misterio que sólo el autor podría esclarecer, pero no lo hace. Y eso a pesar de que el pobre Caracalla pasó a la historia por ser uno de los romanos más limpios, invirtiendo un pastizal en las famosas termas de la ciudad romana (sin importarle, eso sí, las condiciones laborales de los esclavos ni el dinero sacado, quién sabe de qué malversadoras maneras, de las arcas imperiales y gastándolo en ingenieros, mármoles, exedras, piscinas, bibliotecas, palestras, pinacotecas y mosaicos). A punto está Riaño de añadir que, bien usados, todos esos denarios, incluso esos dupondios y ases, podían haber servido para mejorar, por ejemplo, las condiciones de habitabilidad e higiene de las fieras, encerradas de cualquier manera en los sótanos del Circo Máximo. A punto está, como digo, y casi le roza; pero un atisbo de mínima decencia acaba por contener al severo periodista cultural e historiador del arte, y no consuma. Tampoco hizo nada ese pérfido fascista de Caracalla por abordar unas leyes igualitarias para conseguir que en el Coliseo interviniese un número paritario e inclusivo de gladiadores y gladiadoras, lo que sin duda, a ojos de Riaño, fanático converso de toda oportunista nueva causa, resultará todavía más imperdonable. Sin embargo, ninguna de esas injusticias sociales y animalísticas parece importarle tanto como el hecho de que el perverso Caracalla mandara matar a su hermano y luego destruir su escultura, construyéndose él mismo una a su imagen y semejanza en la que, para más INRI (ironía de mi cosecha, que un hombre periculto como Riaño sabrá apreciar), salía impecable como un Petronio: “El emperador se gira y nos mira amenazante sin sombra de desaliño (…). Ni siquiera la capa se permite una arruga o un mal pliegue (…). Es la viva imagen del patriarcado”, escribe el feminista autor, ácidamente reivindicativo como suele, para concluir, poético: “Es inútil tratar esta memoria como un testamento, porque la vida es verbo que arrastra y conmueve desde el presente y sus predicados”. Con dos ovarios.

No entiendo demasiado bien la razón por la que el periodista cultural e historiador del arte incoa este proceso de decapitaciones comenzando por los emperadores romanos, teniendo como tiene ricos y variados personajes racistas, esclavistas e invasores en la historia de Mesopotamia, Oriente Próximo, Siria, Israel, Egipto o la variada América Anasazi, Teotihuacana, Tolteca, Maya, Inca, Nazca o Moche allende los ignotos mares que Colón (otro de los ajusticiados por nuestro particular y riañesco petit Guillotin) cruzó para su desgracia. Un plantel variado, sin duda, que en esta investigación cultural polémica y erudita (como la califican los muy cachondos de sus editores en la contraportada) debería estar, cuanto menos, un poquito ordenada. A mí ese desorden aleatorio me da qué pensar. Tal vez, sospecho, barrunto, estimo, supongo, intuyo, la lista de Riaño, atravesando de manera anárquica los ejes cronológicos, incluye las esculturas de Lenin, Sadam Husein, Mao, Buda o Colón con el único fin de llegar a su objetivo más suculento: la madre de todos los corderos que a Riaño le balan en la oreja. Llegar, digo, a su particular cadalso para ajusticiar o reajusticiar a alguien que a estas alturas de la feria ninguno de nosotros habríamos adivinado: el dictador Francisco Franco. Que ya tardaba en aparecer. Causa legítima, por otra parte, compartida por la gente de bien; pero que la mala catadura de Peio Riaño y sus sobados y torpes argumentos (aquí lo cursi vuelve por sus fueros) logran la aberración intelectual de que el lector (o lectora, que añadiría Riaño), cabreado por que le tomen por idiota, corra el riesgo de acabar simpatizando más con el siniestro dictador que con un autor capaz de escribir párrafos como este: “Todo monumento antidemócrata del pasado que trate de seguir imponiéndose a la democracia será desterrado del presente de forma irremediable. El colapso es su futuro, no la memoria”. O escribir, sin pestañear, este alarde de cinismo histórico: “El pensamiento progresista no pone flores y bronces a personajes progresistas; rechaza la doctrina del que impone sus ideas a los que están por venir”. Y de rematar, queriendo hacer clientela barata, con este prodigio de oportunismo demagógico: “La estatuaria es otra herramienta más de invisibilización de las mujeres”.

La mirada maniquea de Riaño en este disparatado libro es tan descaradamente obtusa que ni él mismo es consciente de sus contradicciones (“Esas esculturas de bronce o piedra son contrarias al diálogo”, afirma). Si una estatua la derriban los nazis le parece mal, pero si la derriba la ciudadanía, le parece de perlas. Destruir una imagen de Isabel la Católica es razonable, pero destruir una de Lenin es un atentado contra la Historia. Hasta la Capilla Sixtina le parece cuestionable y, por tanto, insinúa, destruible. Con un descaro inaudito o con una estupidez sospechosa, o tal vez con ambas cosas a la vez, Riaño aplaude fervoroso la destrucción de monumentos contrarios a sus ideas (las que profesa ahora, al menos), pero le parece mal que se atente contra los que se hallan emparentados con ellas.

“Lo que importa es hacer desaparecer el signo que oprime e imponer (el subrayado es mío) otros nuevos, capaces de representar a una nueva sociedad (…). Eliminar todo aquello que simboliza o representa el orden antiguo y normalmente represivo para sustituirlo por otro nuevo o mejor”.

Seguir los razonamientos del periodista cultural e historiador del arte acaba llevando a la hilaridad, primero, y luego a la indignación ante sus pretensiones de que nos traguemos su descarado insulto a la inteligencia. Unas decapitaciones son infamias y otras no. ¿Quién lo decide? A esa pregunta responde el autor que el pueblo, la población, como si esta se moviese por un criterio intelectual, y omite la intoxicación, la manipulación y la propaganda de masas. Eso le da igual al historiador del arte y la cultura. “Las grandes figuras veneradas del pasado no están a la altura de los ideales contemporáneos”, escribe Riaño refiriéndose a sus propios ideales. Lo progresista (o sea, lo que él considera como tal) debe ser respetado y lo reaccionario (o sea, lo que él considera como tal) destruido. Y punto. Le parece mal que Gregorio Magno arrojase al Tíber las estatuas paganas porque eso fue en beneficio de la iglesia católica, pero le parece bien que derriben la estatua de Hernán Cortés porque era un militar destructor de culturas. Le parece desgarrador que alguien destruya una estatua de Martin Luther King, pero aplaude que sea Colón quien ruede por tierra. Lo bueno y lo malo, lo destruible y lo preservable quedan condicionados, por tanto, a la ideología del grupo dominante, siempre y cuando el grupo dominante será el que Peio Riaño aspira a que domine. El que le convenga a él en cada momento, “ya sea (escribe) quemando banderas en manifestaciones o fotografías de la familia real, abucheando el himno en un estadio de fútbol o derribando una estatua de su pedestal”. Banderas, himnos, familia y estatuas que no le importa quién respete si no las respeta él:

“Pensemos en todos esos militares españoles invasores del continente americano (…). Cristóbal Colón fue una marioneta de la reconstrucción patriótica de la narrativa nacionalista”.

Y así, todo el libro. Para el periodista cultural e historiador del arte, defender la huella de España en América en sus monumentos es un acto fascista. Eso sólo lo hacen Vox, el PP y la gentuza que les vota. Las estatuas de Hernán Cortés, que Riaño también califica de fascistas, contienen según él “todos esos atributos de los que disfrutaba el hombre antes de que la mujer lo distrajera de sus cosas de hombre, como conquistar mundos nuevos. (…) Es la masculinidad más recalcitrante y opresora (…) revitalizada con una inyección de proteínas viriles”. Así que lo feminista y progresista, en su opinión, es aplaudir que se borre todo eso. Y la mirada censora e insobornable del autor, que aspira a ser purificadora como el fuego inquisitorial (llama franquista al escritor Azorín, al término Hispanoamérica o a la Real Academia de la Historia y su monumental Diccionario Biográfico), adquiere tonos desaforados a medida que el texto avanza y el autor, envalentonado, gustándose mucho, viniéndose arriba del todo, se atreve a poner, al fin, el dedo en la última y principal llaga que le atormenta, para, después de manifestar su deseo de que la ciudadanía “deje de creer en el mito de la preeminencia española en la identidad americana”, afirmar, rotundo:

“La hispanidad nace con el objetivo de negar la pérdida de la hegemonía de España en el relato de América (…). La exaltación imperial y nacionalista de la obra de España en América es tan anacrónica en la actualidad como consustancial al franquismo”.

Y claro, una vez puesto sobre la mesa el comodín del franquismo, que lo mismo vale para un roto que para un descosido (“Los franquistas se refieren a la Guerra Civil española como una batalla entre hermanos”, apunta Riaño), el periodista cultural e historiador del arte nos deja en el aire una gran pregunta final que exige urgente respuesta:

“¿Por qué salen los símbolos de las calles, pero se quedan los grandes monumentos arquitectónicos que homenajean a un gran régimen antidemócrata? ¿Por qué conservar el Valle de los Caídos y no una escultura ecuestre? ¿Por el tamaño?”

Queda en el aire esta grave pregunta, como digo, fundamental para el pulso de la cultura occidental del siglo XXI. A mí ese suspense final me huele a segunda parte, y no me sorprendería en absoluto que esa segunda parte esté en camino porque, como dije antes, de algo estoy segura: los editores del periodista cultural e historiador del arte Peio Riaño son unos cachondos.

Me parece que la autora de esta reseña conoce bien el paño del que está hecho este H. Riaño, es supercertera en todo lo que cuenta. Enhorabuena.

Don Arturo, es usted? Déjese de jueguecitos, que ya no somos niños.

Cada vez escribe mejor Pérez Reverte.

Es increíble como alguien tan inteligente, leyéndose el libro ha podido entender tan poco. Que omita tan descaradamente los capítulos que le impiden crear esa caricatura descontextualizada como los referidos a las esculturas monumentales de Lenin o Sadam Hussein y que convierta la evidencia de que el urbanismo siempre ha sido un artefacto político elitista por algo que parece más una inquina personal que una crítica literaria.

Hoy al fin saltó la sorpresa de que Pellín es un sobón. Y no ha escrito jamás una sola línea que no fuera pura mierda. Es un analfabeto, además de, como digo, un puto acosador de mierda. La autora tenía razón y quizás se quedó corta. Espabile, amigo. Seee, es usted varón escondido tras pseudónimo.

Que sea un mierdas como persona no significa que sea un analfabeto. Anda que no hay gente talentosa que luego son unos mierdas.

Peligrosos son eso autores q se creen defensores de la bondad, cuando debemos saber q existen perspectivas, momentos, opiniones, … Esos son los fascistas, los q inundan con sus ideas, ridiculeces vestidas como verdades, q confunden ala sociedad, q con falta de juicio, se las cree y las defiende, a costa de ir contra el otro y rompiendo esa lógica inicial de respeto mutuo q tanto defienden

He dejado de leer cuando María L. Soto, filóloga, traductora y profesora de lenguas clásicas (eso asegura ella que es), ha mencionado un sótano con «fieras» en el Circo Máximo.