Puede ser un martes o un miércoles, preferiblemente el martes, que para eso el refranero lo propuso como el día en el que no cabía casarse ni embarcarse, es decir, momentos para dedicarse a placeres mundanos. Hay quien espera al fin de semana, pero últimamente ese par de días suele ser sagrado. Al cierre semanal no se le puede pedir demasiado, si acaso que sirva de tránsito feliz para regresar a la rueda laboral sin demasiados altibajos y con la vida más o menos recompuesta. Optemos por el martes, como haría Rob Fleming, el protagonista treintañero de aquella novela que Nick Hornby tituló Alta Fidelidad (1995) y que iba de todo menos de las excelencias de reproductores fieles —no me refiero a hombres leales, sino a aparatos que trasladasen del modo más genuino posible la música que otros grabaron como expresión personal para nuestro deleite y para que nuestro cerebro acabe embebido en dopamina. No, el libro iba de otra cosa. “El martes por la noche”, cuenta el bueno de Rob, “me dedico a reorganizar mi colección de discos (autobiográficamente); es una cosa que suelo hacer en época de altibajos emocionales. Habrá gente a quien le parezca una forma bastante aburrida de pasar una velada, pero yo no estoy entre ellos. Mi vida es mía, es ésta, y resulta agradable sumergirse en ella hasta los codos, tocarla con los dedos.” Sea un martes, pues.

El ejemplar de la novela que manejo perteneció a alguien que viajó con el libro de Milano a Malpensa en el Malpensa Express y guardó el billete del viaje como punto de lectura para que yo lo encontrara en una librería de lance años más tarde. Se trata de la primera edición española (Ediciones B, Barcelona, 1995), y traía como subtítulo “una comedia sobre el miedo al compromiso, el odio a tu trabajo, enamorarse, y otros éxitos del pop”. Hoy edita la novela Anagrama, que tiene el grueso de la producción de Hornby en castellano, desde Fiebre en las gradas a Funny Girl, pasando por esa joya infravalorada que es 31 canciones. Por aquel libro que saltó de Italia a España, transitaba, como digo, Rob y sus despropósitos. Alguien ha visto un exceso de misoginia en la novela, pero eso acaso se deba a una pérdida actual de olfato ante el uso del registro irónico que nos asola en estos tiempos de ingenuidades pueriles y flaquezas emocionales. Puede que el peterpánico Rob, al que John Cusack insufló vida con brío en la película que protagonizó bajo la dirección de Stephen Frears (2000), diese voz a algunos lugares comunes sobre las relaciones entre hombres y mujeres, o más bien sobre lo que hombres como él opinan del galimatías emocional del universo femenino (distinto, aunque igual de embrollado que el masculino: en compensación ha aparecido un serial televisivo casi literal a la película, con Zöe Kravitz de protagonista); pero sólo es eso, su punto de vista, su mirada maravillada ante lo supuestamente incomprensible. Y se deja llevar, como ocurre con frecuencia cuando nos enamoramos, o así lo confiesa el mismo Hornby al hablar de dos de sus tres pasiones, en orden intercambiable, el fútbol y las mujeres (el tercero es la música pop): sucede “de repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo”. Si también incluye la tercera de sus pasiones se debe a que, a pesar de las alegrías que comporta vivir inmerso en la música pop, a veces hay dolor y sobresaltos, sobre todo, cuando la magia de un grupo se desvanece, cuando el resultado no se acerca a las expectativas creadas, cuando fallece ese miembro querido de tu familia alternativa, cuando, en fin, el mundo se hunde bajo tus pies y sabes que ya nada será igual.

Estamos a martes, y toca ordenar la discoteca. Se encuentra en el lugar noble de la casa, si es que hay nobleza en un comedor exiguo permanentemente envuelto en el ruido de un tráfico infernal, la banda sonora de la recogida neumática de basuras, el camión del reciclaje del vidrio, el de enseres muebles, el autobús de línea, el botellón nocturno y el rugir de un compresor que no sé de dónde viene, pero que produce un sonido de bajas frecuencias que impide la medición de decibelios de las autoridades municipales, pero suficiente para que uno no pueda pegar ojo en toda la noche. Así no hay modo de conciliar el sueño ni de mantener los nervios a raya. La discoteca está en el comedor, sí, pues hube de elegir entre el placer inmediato que proporciona la música o el más moderado en el tiempo que generan los libros. Al final, estos últimos acabaron en el trastero, que es el lugar que la arquitectura contemporánea ha convertido en metáfora del alma para estos tiempos indignos. El lugar oscuro sin apenas tránsito para nuestros sueños postergados: no hay todavía olvido para ellos, pero están enterrados a varios pisos bajo nuestros pies.

En ese trajinar de discos, caigo en la cuenta de que existen unos cuantos volúmenes de mi discoteca que funcionan como trampantojo, como esos fake books que comercializa la influencer francesa Maddy Burciaga y que se hicieron famosos durante los días de confinamiento por la pandemia: plafones que imitaban los lomos de libros selectos, un potencial decorativo que, como ha señalado Patricio Pron, sirven a su vez para “obtener el respeto y el capital simbólico que quienes no tienen por costumbre leer otorgan a quienes sí lo hacen”, o como dice la especialista en adicción a los libros Jessica Pressman en Bookishness. Loving Books in a Digital Age (Columbia University Press, 2020), para “construir y proyectar identidad a través de la posesión y la presentación de libros”. En mi caso, sin embargo, su presencia tiene que ver con un asunto de practicidad: ¿han probado de colocar esos libros de hojas satinadas y formato mayor en una estantería Billy®? Se comban a la menor ocasión, si es que han conseguido hacerse con un ejemplar, que me dicen los amigos que haberlas haylas, y que Ikea no deja de reeditarlas, pero que cuesta dios y ayuda hacerse con una de ellas (tal vez ahora, con la idea de Burciaga, sea más fácil, ya se verá).

Junto a esos libros objeto, compendio de álbumes que por varios motivos tienen interés por su diseño, por su valor artístico o simplemente como ejemplares que responden a una época determinada, existen otros volúmenes en la misma estantería Kallax® —no me puedo permitir otra— que funcionan como discotecas alternativas. Son estos un tipo de libros donde aparecen registradas discotecas ajenas, con sus fotografía extensibles, como si fueran las primeras páginas de la revista Hola, en las que se muestran fotografías de las casas de los famosos. Aquí lo que se ilustra son las discotecas de ensueño de algunos de los líderes espirituales en lo que concierne a la colección de discos de vinilo. Puro fisgoneo enfermizo, oigan; pero también valen como lo que les decía, como discotecas potenciales, a modo de metacolecciones: una colección que incluye en ella lo que otros coleccionan, como si fuera un dibujo infinito de Escher en el que se sustituyera la cinta de Moebius por la disposición libérrima de los álbumes, maxis y singles. Todavía queda la tarea de montar un volumen de la serie Unpackin My Library: Writers and Their Books (Yale University, 2011), del profesor de inglés de Harvard Leah Price, donde se sustituya el título por un posible Unpackin My Discotheque: DJs and Their Vinyls. Es una idea.

El caso es que esa acumulación de libros en formato vinilo sobre la cofradía de amantes del surco funciona como ilusión, porque de esto va esta columna, de ilusiones. Uno cree escribir sobre los discos que le importan, cuando en realidad está escribiendo su autobiografía. Eso imaginaba al menos Ricardo Piglia cuando hablaba de la labor entre líneas de crítica literaria. No andamos demasiado lejos de la idea de ese otro argentino universal. Va de ilusiones, de trampantojos y de retromanía, que es el amor fervoroso por el tratamiento con aire añejo de cualquier novedad unido al amor por todo lo antiguo, objetos y actitudes que por el hecho accidental de haberse depositado el paso del tiempo en ellos se les otorga un valor añadido, que no porque a veces resulte justificado deja de catalogarse de desmedido.

La retromanía, la nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, unida al alocado consumo de artefactos culturales como forma de autoconocimiento y de recuperación ilusoria de unos años que ya no volverán. De eso hablaba precisamente Simon Reinolds en su libro homónimo, que subtitulaba La adicción de la cultura pop a su propio pasado (Caja Negra, 2012), esto es, el mundo visto desde el punto de vista de arqueólogos, profanadores y archivistas. Una obra que se pregunta si este fenómeno revivalista “supone una sentencia de muerte para toda originalidad o si llegará nuevamente un tiempo en el que el pasado dejará de ser un museo y un archivo para volver a ser un conjunto de recursos utilizados en la búsqueda de territorios sonoros desconocidos.” Por ahí andará nuestro querido Rob Fleming y sus famosos Top 5. Tal vez tendría en su discoteca, por muy pop que se precie el personaje —alter ego del propio Nick Hornby—, ejemplares de Triplicate (Columbia, 2017) de Bob Dylan, con su aire de álbum de los tiempos en que el joven ilustrador, diseñador y tipógrafo Alex Steinweiss tuviera la idea de ilustrar las carátulas de los discos, allá a finales de los años Treinta. Valga como dato que en 2007 Dylan ya había sacado una triple caja de CDs cuyo diseño imitaba los logos de la antigua Columbia que produjera las primeras portadas de Steinweiss y reproducía en ese deluxe box set en cofre de tela roja una impresión de los ejemplares de CDs imitando los surcos de vinilo en riguroso negro acetato.

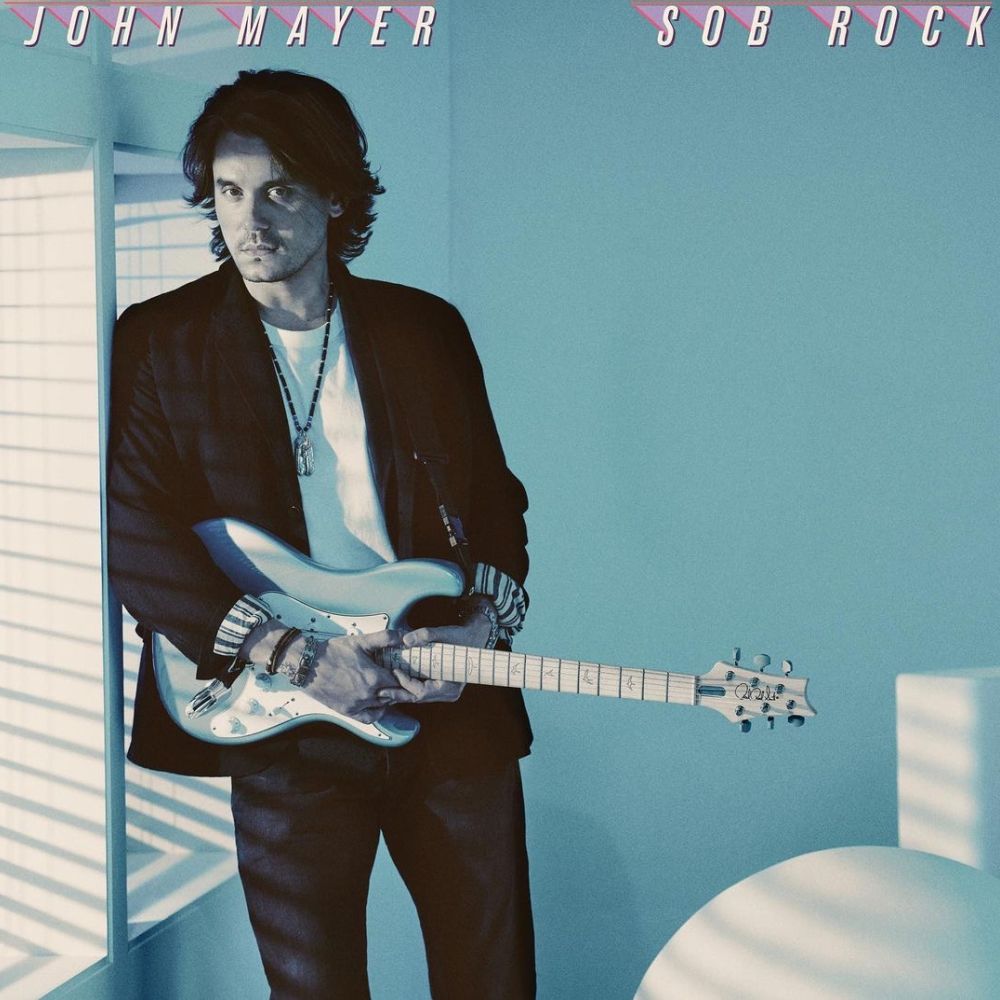

Nos movemos en un tiempo en el que se denosta aquella por entonces preciada leyenda que traían los discos digitales en los Ochentas, la que respondía a las siglas DDD (grabación digital, masterización digital y producción digital). Hoy, en cambio, prima la triple A. Todo analógico, por favor. Así lo querría Rob, y seguro que también sus amigos Barry y Dick, los dependientes de la tienducha londinense —en la película de Frears la acción se trasladaba a Chicago y Rob pasaba a apellidarse Gordon— que era el cuartel de operaciones del infame trío de posesos musicales. Si Walter Benjamin los hubiese conocido, seguro que le hubieran inspirado la frase que recogió en una de sus Iluminaciones (Taurus, 2008) cuando hablaba de que “para el coleccionista auténtico, adquirir un libro (disco) significa hacerlo renacer”, renacer él y renacer el disco, añadiríamos. De seguir con la tienda y con la colección, Rob y su tribu se habrían hecho con las tres versiones del último disco de Leon Bridges, Gold-Diggers Sound (Columbia, 2021), la original, la de acetato dorado comercializada por Amazon y la de portada alternativa Indie para tiendas de barrio fuera del circuito de grandes almacenes. A la portada en dorado brillante y al libreto interior con veinte páginas con la reproducción de las letras correspondientes a las once canciones, Leon Bridges añade una tipografía vintage (ya salió la palabrita), consejos impresos en la funda interior sobre los cuidados que requiere una grabación de alta fidelidad vinílica y un sonido envolvente y orgánico. La información que contiene el álbum desea poner al alcance de los fans advenedizos los tesoros del universo del microsurco, desde la etimología de las siglas LP (Long Playing 331/3 rpm, revoluciones por minuto), curiosidades como la de las causas de anchura variable en los surcos, también las notas técnicas de la producción de discos, los cuidados que requiere el formato, hasta un decálogo de las bondades y ganancias que proporciona una grabación de estas características más allá de su simple placer musical, todas en la línea del renacimiento del formato para alegría de la comunidad de amantes de las cosas bien hechas y de las agujas de diamante o zafiro. Se ha citado a Leon Bridges pero podría haberse hablado aquí de Sob Rock, el octavo álbum de estudio de John Mayer (Columbia, 2021), con esa atmósfera ochentera, los colores pastel de la portada, la pose de icono pop adolescente, la imagen de walkman-cassette rodante cuando se pincha una de sus canciones en Spotify, los adhesivos de “The Nice Price” que nada tienen de nice ni de price, y si no que se lo pregunten a los millennials (eso en la época estaba reservado a las series medias, la segunda vida del disco para bolsillos humildes, tras meses en las cubetas de novedades reservadas a pudientes o a fanáticos intrépidos que conocían el bolsillo interior del monedero de sus madres), o esa etiqueta donde debiera estar impreso el precio pero que se dedica a publicitar el año en que Spotify o Apple Music han incluido la grabación en su catálogo. La cosa se ha puesto seria. Pero si hasta una pionera de las revistas de Jazz (ahora también de “Blues & Beyond”) como Downbeat, en la que me vanaglorio de haber publicado, acaba de sacar en su número de julio de 2021 una sección especial llamada “We Love Vinyl!”.

Así están las cosas. Suerte que nos queda el mensaje del irreductible Gil Scott-Heron para poner las cosas en su sitio. Se trata de un manifiesto que vale como evangelio, no exagero. El texto aparece en los créditos de la funda interior de su última grabación en vida, el fantástico I’m New Here (XL, 2010), el mismo disco que luego el baterista y arquitecto sonoro Makaya McCraven reimaginaría como palimpsesto para crear en We’re New Again (XL, 2020) una nueva pieza repleta de maravillas añadidas a las originales del rapsoda del Bronx, aunque nacido en Chicago y criado por su abuela en Jackson (Tennesse). Lo traduzco literal. Dice así:

“Existe un procedimiento adecuado para aprovechar cualquier inversión. La música, por ejemplo. Comprar música es una inversión. Para amortizarla al máximo debes…

ESCÚCHALO POR PRIMERA VEZ EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

No en tu automóvil o en un reproductor portátil a través de auriculares.

Llévalo a casa.

Deshazte de todas las distracciones (incluso de él o ella).

Apaga tu móvil.

Apaga todo lo que suene o vibre o retumbe o silbe.

Ponte cómodo.

Reproduce tu LP.

ESCÚCHALO hasta el final.

Piensa en lo que tienes.

Piensa en quién agradecería esta inversión.

Decide si hay alguien con quien compartir esto.

Ponlo de nuevo.

Diviértete.”

El martes no ha acabado. Así que, con su permiso, yo sigo a lo mío. A ver si entre tanta reordenación de la discoteca aparece un mensaje que me diga, finalmente, quién soy, qué hago aquí y qué va a ser de mi vida. Todo bueno si tengo la música cerca y a alguien a mi vera con quien compartirla. Diviértanse y recuerden que, como diría el Padrino del Rap, “la revolución no será televisada”, será retransmitida en un podcast de Spotify, afirmo. Dedíquense un martes, al menos un martes por semana. Será siempre un día de ganancias y así evitarán lo que le sucedió al protagonista de El hombre que ordenaba bibliotecas (Pre-Textos, 2021), la elegante primera novela del también poeta Juan Marqués (contarlo sería destripar el relato). Lo dicho, resérvenle unas horas a su discoteca. No serán horas perdidas en vano. Para cualquier reclamación, razón aquí.

————————

Autor: Nick Hornby. Título: Alta Fidelidad. Traducción: Miguel Martínez Lage. Editorial: Anagrama. Venta: Amazon

Autor: Jessica Pressman. Título: Bookishness. Loving Books in a Digital Age. Editorial: Columbia University Press. Venta: Amazon

Autor: Simon Reynolds. Título: Retromanía. Traducción: Teresa Arijón. Editorial: Caja Negra. Venta: Amazon

Autor: Walter Benjamin. Título: Iluminaciones. Traducción: Jesús Aguirre y Roberto Blatt. Editorial: Taurus. Venta: Amazon

Autor: Leah Price. Título: Unpackin My Library: Writers and Their Books. Editorial: Yale University.

Autor: Juan Marqués. Título: El hombre que ordenaba bibliotecas. Editorial: Pre-Textos. Venta: Amazon

-

50 tuiteos sobre literatura (191)

/marzo 28, 2025/Tuiteos de @perezreverte sobre libros y autores. Miles de mensajes más como estos se pueden encontrar recopilados en el libro electrónico La cueva del cíclope. —”En la Transición se potenció la cultura, hubo una voluntad estratégica. Se utilizó para vestir el cambio”. Una de las voces culturales más respetadas y honorables de España es la del veterano periodista @svilasanjuan. Lo entrevista @leandropem. —BoxingShagar: Hay cierto corregidor de Córdoba del siglo XVIII con un nombre de hijo de puta tremendo y que me viene de perlas para un proyecto literario. ¿Usted cree que debería tomar alguna precaución legal a la hora de…

-

Apatía en microdosis

/marzo 28, 2025/Es Madrid, es Lavapiés, es Julio, protagonista de este libro que arranca casi en pandemia y que se estructura en cinco capítulos: uno de planteamiento, tres de nudo con múltiples encabalgamientos y uno de desenlace. A Julio lo define la apatía, de la cual puede pavonearse gracias ahora a seis larguísimos meses de paro y a que en su día encontró a Casilda y se casó con ella. Ella lo mantiene sexual, anímica y económicamente y así él puede abandonarse a la pereza, a los porros matutinos, a la toma experimental de Cialis y a los impulsos decisivos de las…

-

La vejez y la decadencia no son lo mismo

/marzo 28, 2025/Dioni Porta, o sea Pepe Martínez Rubio, nacido en Nou Barris, Barcelona, fue contable y ahora es escritor y librero. Durante la adolescencia se sumergió en la literatura rusa, hecho que fue el detonante de su prolífica escritura: desde entonces pertenece a ese tipo de personas que lleva siempre una libreta a mano, para no dejar pasar cualquier ocurrencia de su creatividad. Luego fundó con amigos una revista literaria digital caducifolia. Con su primera novela, Empujar el sol, regala a los lectores una pieza perfectamente confeccionada, incapaz de dejar indiferente al lector. Empujar el sol narra la historia de Estanis,…

-

7 poetas contemporáneos del Reino Unido

/marzo 28, 2025/Portada: Simon Hermitage. Este viernes, dentro de la sección No son todos los que están, presentamos la lista de siete poetas contemporáneos de Reino Unido que complementa a la publicada hace unas semanas de siete grandes poetas del mismo país. Pasen y lean. Estos son los que están esta semana, y los que no, ya llegarán. *** SIMON ARMITAGE Simon Armitage es un poeta, dramaturgo y novelista nacido en Marsden, West Yorkshire, Reino Unido, en 1963. Fue nombrado poeta laureado del Reino Unido en 2019. Dio clase de escritura creativa en la Universidad de Leeds, la Universidad de Iowa y…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: