Fernando Benzo publica en Zenda una serie de artículos, con el nombre de El viajero de la Vía Láctea —jugando con el título de su última novela, Los viajeros de la Vía Láctea—, en los que relata sus experiencias musicales.

Para los que tienen (o tenemos) la fea manía de etiquetar y clasificar en compartimentos estancos estilos, canciones, músicos o lo que sea, Antonio Flores es un artista esquivo, difícil de apresar. Le metas en el cajón en que le metas, nunca cabe del todo, siempre da la impresión de que le has colocado en el lugar equivocado. En la fauna musical de los 80 convivían numerosas especies y subespecies pero Antonio no acaba de adaptarse a las características exclusivas de ninguna de ellas, como si un tipo tan de raza como él no fuese, en cambio, de pura raza sino una mezcla o, más bien, una suma.

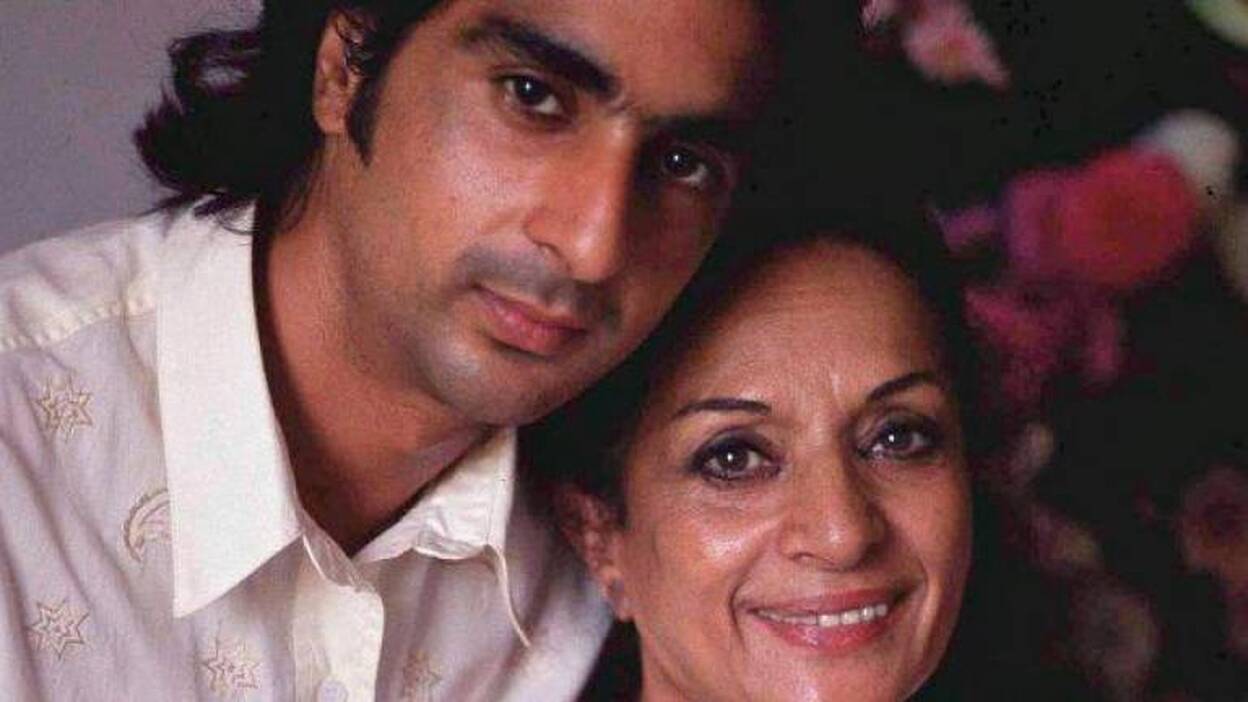

Antonio Flores no era un cantautor. Pero lo era. No era un flamenco ni un rumbero. Pero lo era. Antonio no era solo un roquero. Pero lo era. Antonio no desentonaba en ninguna fotografía. Podías ponerle al lado de esos cantautores que pasaban por una edad dorada una vez dejada de lado la canción protesta para entregarse a la canción poética (Serrat, Aute, Víctor con Ana, Silvio y Milanés) y es fácil establecer un vínculo entre sus letras y las de ellos. Podías ponerle junto a lo más canalla de Madrid, a los Sabina y Krahe, con toda su épica de perdedores urbanos, y también estaría en su sitio (con su permiso, don Joaquín, nadie canta lo de que las niñas ya no quieren ser princesas como Antonio). Podías considerarle influenciado por toda esa corriente setentera que llamaron el rock andaluz, los Triana y los Medina Azahara, pero también por el ritmo de la rumba catalana patentada por su propio padre. Podías ver en él un antecedente del inminente éxito masivo de Ketama y hasta un inspirador de Estopa. Antonio era todo eso, imposible de retratar con brocha gorda, parecido a muchos pero diferente a todos, más sentimiento que estereotipo, más corazón que razón, más arte que parte. Antonio era el hijo de Lola Flores. Quizá sea esa su mejor y su única etiqueta y, seguro, la que a él más le gustaría.

La apasionante contradicción de Antonio es que, al escribir sobre él, pueden adoptarse dos puntos de vistas totalmente contradictorios y, sin embargo, ambos son ciertos por igual.

Podría escribir que, como músico, Antonio decidió romper con toda la carga dinástica, ignorar el pedigrí, la pesada herencia, la marca de nacimiento y los remarcados genes y no ser nada de lo que habría cabido esperar de él. Ni rumbita ni guitarra española, ni bulería ni quejío, ni palmas ni taconeo. Un rebelde de mil caras, a veces roquero clásico a lo Miguel Ríos («Tan solo rock and roll»), a veces sonando muy ochentero («Cuerpo de mujer»), a veces enriqueciendo lo de otros («Tu nombre me sabe a hierba», «Solo le pido a Dios»), a veces derrochando sensibilidad («No dudaría») y otras sinceridad («No puedo enamorarme de ti»). Ecléctico, quizá indeciso, pero en todo caso decidido a no ser solo lo que se esperaría de él que fuera.

Pero podría escribir todo lo contrario también. Porque en la voz de Antonio hay, precisamente, lo dicho: un quiebro ancestral, un origen del que se siente bandera, una identidad a la que nunca renuncia, da igual la personalidad musical que adopte en cada canción, porque Antonio es musicalmente un camaleón con una única piel. Su estética de quinqui bondadoso, su deje aflamencado en el final de tantos fraseos, su querencia por ritmos y acordes de noche de jarana y tablao de madrugada y su evolución como compositor, cada vez más liberado de complejos y decidido a sacarle partido sin sumisión a sus raíces, son todo un ejercicio de lealtad, de respeto al ADN, orgullo del pasado a la vez que afán de modernidad. Sin caer nunca ni en el tipismo ni en el folclore facilón, sin imitar a sus mayores ni buscar vivir de rentas, pero a la vez sin negar ni renegar, sacándole partido a la sangre bien mezclada con el talento propio.

Tengo mi vínculo con Antonio. Diminuto. Pero sigo buscando en esos breves momentos en que mi vida se cruzó por pura casualidad con la vida de algunos de ellos el hilo conductor de estas semblanzas de mis músicos favoritos de juventud. Mi vínculo con Antonio me gusta especialmente y me hace reír por lo significativo.

Es una noche de 1984. El último semáforo de la calle María de Molina antes de coger la Castellana. No hay tráfico. Luz roja. Me paro con mi Vespa. A mi lado se detiene un coche que de reojo percibo aparatoso y pasado de moda, quizá un Milquinientos o un 1430, una carraca con tubo de escape tosiendo. Lo miro y veo que el tipo sentado en el asiento del copiloto me mira también. Y me cubre una sombra de temor. Es tarde. No hay nadie más en el semáforo. Nadie camina por las aceras. Y toda mi cobardía, animada por todos mis prejuicios, se pone alerta. El tipo me está mirando y su aspecto me inquieta. Se da cuenta de mi incomodidad. Lo sabe: quizá le haya pasado ya muchas otras veces y ya está acostumbrado y resignado. Los imbéciles cobardes como yo solemos acoquinarnos de antemano ante los tipos como él. Y ese es mi momento, mi vínculo: para mi sorpresa, me sonríe. Con una sonrisa comprensiva, amistosa y tranquilizadora. Y es entonces cuando caigo en la cuenta, le reconozco. Ese tipo de agradable sonrisa, al que yo, malditos prejuicios, ya imaginaba saliendo del coche y saltando sobre mí navaja en mano, es Antonio Flores. Le sonrío yo también. Los dos sabemos lo que he pensado al verle. Y, por eso, su sonrisa es comprensiva y la mía avergonzada. La luz del semáforo cambia y coche y moto arrancamos. Nunca más le volveré a ver. Pero, veintiséis años después de su muerte, aún recuerdo esa sonrisa que intercambiamos y todavía escucho sus canciones.

Me niego a detenerme en su final, que fue a la vez absurdo y comprensible, lógico e injusto, accidental y predestinado, dulce y desgarrador. Para mí, el final de Antonio no tiene lugar aquel día aciago en el Lerele. Prefiero situar su último momento en esa actuación televisiva del 94, en el homenaje a la madre, sabedora ella y todos ya de que el tiempo se agotaba, esa reunión familiar en que sus tres hijos le cantan a coro «Coraje de vivir», todos rabiosos, todos cabreados con el destino y, a la vez, todos sobrados de carácter y carisma, todos desbordados de sentimiento y rabia gitana. Búsquenlo y véanlo. Y, ya metidos en faena, vean después a toda la familia liderados por el gran Pescaílla cantando juntos «Pan y chocolate». Eso, señoras y señores, ya no existe, porque no hay nada igual. De vellos de punta y lágrima de nostalgia mal contenida.

Antonio, vulnerable y maldito, se fue. Dejó un buen puñado de canciones que certifican su talento como compositor y como intérprete. Dejó encarrilada a Rosario tras componerle un disco de debut como De ley, que la convirtió en estrella al instante. Dejó a Lolita al frente de la saga, lo que le correspondía como primogénita, mientras él, el buen hijo, se fue a acompañar a la madre y a esperar al padre allá a donde tocase. Y es bonito imaginar lo orgulloso que se sentiría, de haber vivido hasta hoy, de su pequeña hija Alma, a la que regaló una hermosa canción llamada igual que ella y que ahora le haría sombra en éxito y popularidad, convertida nada menos que en esa Nairobi a la que la mala vida de atracadora de casas de papel le acabó pasando factura.

Antonio está entre mis grandes, sin necesidad de etiquetas ni de categorías que le limiten, sin compañeros de viaje porque en su voz, en su mirada, en su legado musical hay un profundo eco de soledad. Es lo que es: el hijo de Lola. Y eso le convierte en único e irrepetible.

Ojalá, como su canción, hubiese tenido siete vidas.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: