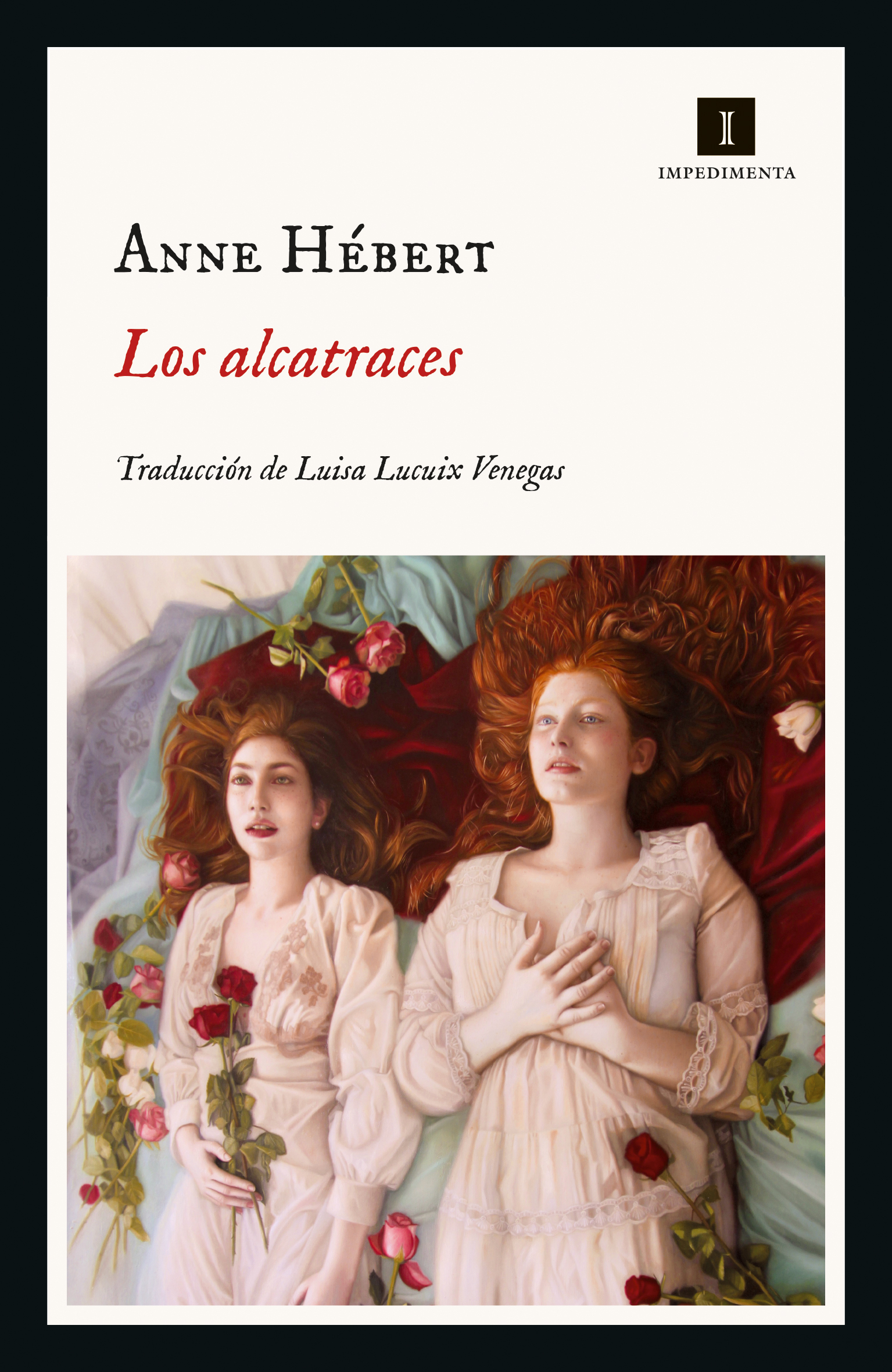

Los alcatraces traduce el mundo cruel e incestuoso de una pequeña comunidad anglófona, aplastada por una oleada católica de habla francesa. Premio Femina 1982, esta novela supone el reencuentro con un desastre fatal marcado por el crimen y la barbarie. Una invitación al complejo y poético universo de Anne Hébert.

Zenda adelanta las primeras páginas de esta novela, traducida al español por Luisa Lucuix Venegas y editada por Impedimenta.

***

AVISO AL LECTOR

He fundido todos mis recuerdos de la orilla sur y norte del río San Lorenzo, los del golfo y los de las islas, y se los he confiado a la imaginación para hacer de ellos una sola tierra llamada Griffin Creek, situada entre Cap Sec y Cap Sauvagine, espacio novelesco en el que se desarrolla una historia sin ninguna relación con cualquier hecho real que haya podido ocurrir entre Quebec y el océano Atlántico.

EL LIBRO DEL REVERENDO

NICOLAS JONES

— Otoño de 1982 —

«Vosotros sois la sal de la tierra.

Mas si la sal se desvirtúa,

¿con qué se la salará?»SAN PABLO

La barra inmóvil y blanca del mar hasta donde alcanza la vista, sobre el cielo gris, la masa negra de los árboles en línea paralela detrás de nosotros.

Su fanfarria se mezcla con el viento. Me llega a ráfagas. Me perfora los tímpanos. Sus fulgores leonados y estridentes me llenan los ojos. Compraron nuestras tierras a medida que estas se quedaron sin herederos. Unos papistas. Y hoy, con gran despliegue de cobres y de majorettes, osan celebrar el bicentenario del país, como si fueran ellos los creadores, los fundadores, los primeros en el bosque, los primeros en el mar, los primeros en arar la tierra virgen con la reja.

Bastó un único verano para que el pueblo elegido de Griffin Creek se dispersase. Aún persisten varios supervivientes, arrastran los pies de la iglesia a casa, de casa a la granja. Robustas generaciones de lealistas prolíficos debían triunfar, concluir y disolverse en la nada con algunos viejos retoños sin descendencia. Nuestras casas se caen a pedazos, y yo, Nicolas Jones, pastor sin rebaño, languidezco en esta rectoría de columnas grises carcomidas.

En el principio, solo existió esta tierra de taiga, a orillas del mar, entre Cap Sec y Cap Sauvagine. Todos los animales, con pelaje y con plumas, de carne oscura o blanca, las aves marinas y los peces del agua, se multiplicaban allí hasta el infinito.

Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.

Arrojados al camino desde Nueva Inglaterra, hombres, mujeres y niños que, fieles a un rey loco, rechazaban la independencia americana, recibieron del gobierno canadiense concesiones de tierra y el derecho de caza y de pesca. Los Jones, los Brown, los Atkins, los Macdonald. Se pueden leer sus nombres en las lápidas del pequeño cementerio que domina el mar.

Yo, Nicolas Jones, hijo de Peter Jones y de Felicity Brown, expuesto a la degradación de Griffin Creek durante días demasiado largos y noches demasiado largas, he tenido la idea de construir un anexo a la rectoría y de instalar allí una galería de los antepasados, para asegurar la perennidad de mi sangre. Seis por cuatro metros y medio de madera perfectamente solapados, como una caja cuadrada, del color del serrín fresco. He enviado a las dos gemelas, hijas de John y de Bea Brown, al pueblo nuevo a comprar pinturas y pinceles. Me he mirado bien al espejo, en calidad de residuo de una tribu en vías de extinción y, a partir de mi rostro, poco reconfortante, me he remontado a la fuente, hasta 1782.

Imponente sobre unas piernas cortas, tengo la mandíbula cuadrada, la cabeza grande, pelirroja en otro tiempo, ahora invadida por cabellos blancos. En el occipucio, una placa más clara de nieve amarilla. Las facciones devastadas. Este hombre fulminado, hace ya mucho tiempo, continúa viviendo como si nada.

Engendro a mi padre a mi imagen y semejanza, quien a su vez engendra a mi abuelo a su imagen y semejanza, y así sucesivamente hasta la primera imagen y primera semejanza; cuenta atrás de los Jones llegados a Griffin Creek en 1782. Yo, que no he tenido hijos, engendro a mis padres hasta la décima generación. Yo, que no tengo descendencia, me complazco en devolver al mundo a mis ascendientes hasta la cara primera original de Henry Jones, nacido en Montpelier, Vermont.

Pinto sobre tablas de aglomerado barnizadas previamente con laca incolora. Con trajes negros y camisas blancas, mis ancestros van surgiendo, planos como figuras de naipes. Idénticos, intercambiables, de pelirrojos a rubios, tirando a castaño, aquí están colgados de la pared en la galería de los retratos. Ojos redondos, nariz torcida, cándidos y terribles. Manos mal escuadradas. Si uno pasa por delante un poco rápido, tiene la impresión de que lo sigue, de tabla en tabla, la misma mirada retorcida.

En lo que respecta a las mujeres, he decidido recurrir a las gemelas. Que las niñas den a luz a las madres hasta 1782, cuando la primera criatura con sayas dejaba la huella de su pie delicado en la playa de Griffin Creek. Entregadas a los colores y a los pinceles, encerradas durante todo un día en la galería de los ancestros, las gemelas han garabateado en las paredes torrentes de encaje, volantes, cuadros, lunares, rayas multicolores, flores, hojas, pájaros rojizos, peces azules y algas púrpuras. De ahí dentro emergen algunas cabezas de mujeres tocadas con sombrero, con cofias, encintadas, tuertas a veces, o sin nariz ni boca, más animadas que ninguna criatura imaginaria de las que atormentan Griffin Creek desde la noche de los tiempos.

Trastornando cualquier cronología, inventándose profusión de abuelas y de hermanas, las gemelas descubren el placer de pintar. Salpicadas de colores de la cabeza a los pies, se extasían ante sus obras. Disfrutan con malicia, pese a mi prohibición, haciendo surgir en la pared, numerosas veces, a las pequeñas Atkins y a Irène, mi mujer. Tres cabezas de mujer flotan sobre un fondo glauco cubierto de hierbas marinas, de redes de pesca, de cuerdas y de piedras. Tres nombres de mujer, en letras negras, han sido arrojados por doquier, debajo de los cuadros, encima, a la derecha, a la izquierda, o en medio, mezclados con la maleza, inscritos en una frente lívida o grabados, como una cicatriz, en una mejilla rolliza. Nora, Olivia, Irène, en letras de imprenta, brillantes, se repiten, bailan ante mis ojos, a medida que avanzo por la estancia. En cuanto a la guirnalda negra carbón, minuciosamente trabajada y desplegada a lo largo de todo el plinto, basta con agacharse y prestar atención para reconocer unas cifras, siempre las mismas, unidas unas a otras en una única inscripción interminable: 1936193619361936193619361936. Más abajo, en caracteres más pequeños, una segunda línea, igual de uniforme y obstinada, a primera vista indescifrable: veranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoverano.

Toda una pared echada a perder. El propio concepto de galería saboteado, arruinado. No había que permitir a las gemelas dar rienda suelta a su imaginación en la galería de los antepasados. Estas chicas están locas. No son completamente idiotas como su hermano Perceval, ni perversas como su otro hermano Stevens, pero están locas de todos modos. Necias por naturaleza. Con una imaginación demencial en la cabeza que se descomide en mis paredes. Estas chicas están embrujadas. Tienen a quién salir. Las tomé a mi servicio hace mucho tiempo, el cuerpo aún incierto y el alma confusa, con trenzas rubias y risas ahogadas. Las he mantenido en este estado maleable en cuerpo y alma, sin tener en cuenta el paso del tiempo. El tiempo resbala por ellas como el agua por el cuerpo de un pato. Sin haber llegado nunca a ser mujeres, helas aquí sufriendo su menopausia, con el mismo aspecto de asombro que ante sus primeras reglas. Ni una onza de grasa, ni pechos, ni caderas, finos esqueletos de pájaro. Les he enseñado a vivir de manera frugal, con miedo a disgustarme. Me gusta ver cómo tiemblan cuando les riño en la cocina, llena de vaho y del olor persistente de la ropa colada. Aquí todo se lava y se enjabona a diario, como si consistiera en borrar una mancha que reaparece sin cesar.

A la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar.

He cerrado la galería de los antepasados y he prohibido a las gemelas que vuelvan allí. Sus caritas chafadas, su aspecto enojado. Bajan la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Suplican que les deje los botes de témpera y los pinceles. Me asombra su repentina protesta, con el tiempo que hace que digo a esta: «vete», y va; y a la otra: «ven», y viene.

Es otoño. Cada vez que se abre la puerta, el olor de las hojas podridas entra en la cocina con montones de oscuridad fría. Las luces del pueblo nuevo brillan en la noche, apretadas unas contra otras. La música suena por entre los árboles mojados.

Las delgadas trenzas de las gemelas enrolladas alrededor de la cabeza. Imposible saber si hay cabellos blancos mezclados con los rubios. Siempre han tenido ese reflejo plateado, casi lunar. Yo las llamo «ángel mío» y «paloma mía», pero la mayor parte del tiempo las dirijo con severidad. Sin ponerles nunca la mano encima, solo con mi voz cavernosa de bajo, las vuelvo del revés como hojas livianas en el viento. Solo para ellas pronuncio mis sermones más hermosos. Todos los ángeles del cielo y los demonios del infierno surgen de la Biblia cuando los llamo, apresurándose por la noche a la cabecera de las gemelas dormidas. Alimentadas con las Escrituras, por los profetas y los reyes, las gemelas tienen sueños feroces y gloriosos. Dueño de sus ensoñaciones, ejerzo un ministerio insignificante, de poca envergadura, pero de autoridad absoluta.

Y el Verbo se hizo carne y puso su Morada entre nosotros.

Un día fui el Verbo de Griffin Creek, depositario del Verbo en Griffin Creek, yo mismo el Verbo en medio de los fieles, mudos a la fuerza, frustrados por naturaleza, congregados en la pequeña iglesia de madera.

Aguerridas en la obediencia por sus padres desde su más tierna infancia, pronto hará cuarenta y seis años que están a mi servicio. Su padre y su madre, deseosos de extraviarlas en el bosque bien temprano, no se hicieron de rogar para cedérmelas a la edad de trece años.

Verano193619361936, han garabateado en cifras precisas y uniformes, a lo largo del plinto, en la galería de los antepasados.

Mis pequeñas sirvientas se complacen a sí mismas como dos espejos perfectos. En cuanto les doy la espalda, las gemelas vuelven a sus secretos de gemelas, a las risas ahogadas, los cloqueos, las caricias furtivas. Por la noche duermen la una en brazos de la otra.

—Soy Pam.

—Soy Pat —especifican ellas cuando les pregunto quién es quién.

Se ríen de mi confusión. Les gusta que me equivoque. Idénticas, intercambiables, hasta que una quemadura deja su marca en la muñeca de Pat. Desde entonces me basta con comprobar la cicatriz nacarada en su muñeca para saber a quién tengo delante. Desalentando así cualquier veleidad de engaño por parte de las gemelas, he aprovechado para reforzar mi autoridad. Las llamo por su nombre y ellas me obedecen.

Yo he vivido entre ellos y he sido uno de ellos, los Jones, los Brown, los Atkins y los Macdonald. Pero eso no impide que en la galería de los antepasados falte un eslabón en la cadena de los hombres. Después de mí, el abismo abrupto. El vacío. La nada. El hijo que no he tenido; cómo imaginar su rostro, el ancho de sus hombros, la fuerza de sus manos, su alma torturada por lo extraño del mundo.

—————————————

Autora: Anne Hébert. Traductora: Luisa Lucuix Venegas. Título: Los alcatraces. Editorial: Impedimenta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: