En la Luanda de los años setenta, sumida Angola en la guerra, el dueño de un cine al aire libre huyó a Lisboa y se quedó al cargo el operador de cámara, el cual proyectaba de manera ininterrumpida la única película que había: Emmanuel. La entrada era libre y gratuita, y los niños se entremezclaban con los soldados que iban y venían del frente, armados con kalashnikov. Todos desorbitaban los ojos con la insinuante belleza de Sylvia Kristel, y tras cada escena erótica de alta tensión, el respetable aplaudía y aullaba.

La escena berlanguiana de 2001 me la contó un amigo y compañero de trabajo que, con diez años, asistió al estreno en su pueblo y vivió aquel motín como algo surrealista. Es cierto que la gente iba de chocolate hasta las trancas y que tendría la percepción alterada, pero también creo que aquello fue una catarsis colectiva y que, como en el cuento El traje del emperador de los hermanos Grimm, se atrevieron a decir la verdad: que el emperador iba desnudo. En mi caso no es necesario estar fumado para opinar igual que ellos sobre ese tostón santificado por la crítica. Además, conforme pasa el tiempo, voy pelando las capas de la cebolla de la sinceridad y soy tajante con mis gustos, así que ni pierdo el tiempo con la morralla libresca ni leo hasta el final la literatura de medianías, pero sí que me regocijo en proclamar las bondades de quienes escriben con maestría, para intentar aprender de ellos.

El delirante episodio de Emmanuel en mitad de la guerra angoleña lo relató Ryszard Kapuściński en Un día más con vida. El corresponsal de guerra polaco acuñó un tipo de reportaje de alta literatura en el cual, a veces, intercalaba su amor por la historia, como sucedió en Viajes con Heródoto. En muchos de esos reportajes, el periodista manifestaba estar más pendiente de lo ocurrido a los soldados griegos y persas dos mil quinientos años atrás, en las guerras médicas, que lo que acontecía en los conflictos bélicos africanos que él cubría. Esos vasos comunicantes entre la candente actualidad y el pasado remoto los construía como nadie Kapuściński, que además, introdujo la autoficción en su obra, es decir, utilizó su vida como material literario, se contó a sí mismo, introdujo su yo como personaje.

Muchas veces la conversación con los muertos resulta más interesante que con los vivos. Es un clásico en literatura lo plácido y enriquecedor que supone dialogar con quienes nos precedieron a través de sus escritos. Quevedo lo expresó con una genialidad al cuadrado: «Retirado en la paz de estos desiertos / con pocos, pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos». Maquiavelo, durante su exilio, también expresó con inteligente belleza esa misma sensación de leer a los antiguos: «No me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden, y no siento por cuatro horas de tiempo molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte: todo me transfiere a ellos». Por Dios, qué maravilla.

Uno de los historiadores culturales más interesantes para mí es Peter Burke, el cual dijo en una entrevista: «La función de un historiador consiste en mediar, como un traductor, entre pasado y presente». Me gusta mucho esa definición del oficio de historiar, que en buena medida puede aplicarse a la del novelista histórico, sobre todo si éste introduce en sus obras la autoficción y su propia memoria se injerta en la historia contada.

El género del diario es una especie de biografía a plazos, retazos de vida contada a fascículos. Las memorias (me gusta más ese nombre que el de autobiografía) son un careo entre la conciencia y los recuerdos. La autoficción es una combinación de los géneros anteriores pero con el añadido de una libertad creativa absoluta, ya que el autor se mete en su libro como un personaje más utilizando su vida como plastilina literaria. Para mí, una de las modalidades más interesantes es el coqueteo de la autoficción con la historia.

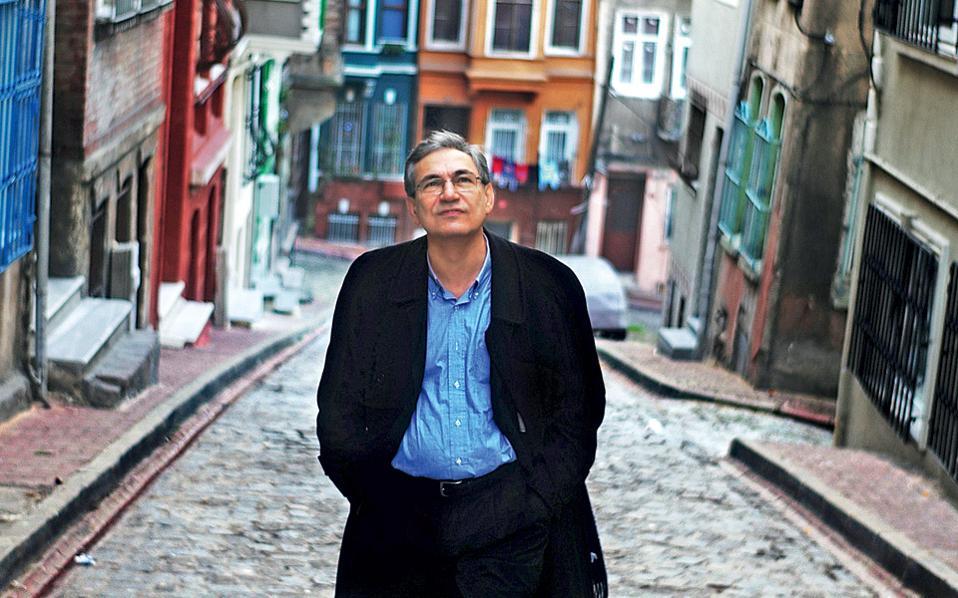

El Premio Nobel Orhan Pamuk, en Estambul: Ciudad y recuerdos, emplea una brillante estructura para encajar la historia de su familia y la suya propia (hasta la adolescencia) en la biografía de la capital turca. Este uso de la autoficción y de momentos de la historia de una ciudad (a través de los apasionados ojos del autor) da como resultado un libro original, único, que demuestra que la vida del escritor y la de sus familiares se convierten en ficción histórica ambientada en una ciudad milenaria, en cuyo tejido urbano conviven sus tres nombres: Bizancio, Constantinopla, Estambul.

El francés Emmanuel Carrère es el mago europeo de la autoficción. Mi novela favorita suya es El reino, una magnética narración de su encendida conversión al catolicismo y posterior apartamiento, y una personalísima interpretación de las epístolas de San Pablo, del evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles (redactados por Lucas, discípulo de Pablo de Tarso y médico de profesión). Aunque el autor reniega de la novela histórica —como es muy cuco—, reconstruye episodios de la vida de San Lucas con pulso de novelista histórico, introduciendo en la voz narrativa elementos de autoficción que dotan de poderosa originalidad a la obra. El caso es que el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 usa el molde narrativo de la ficción histórica como un trampantojo, viajando al pasado sin moverse del presente.

A los escritores de raza los buscan los temas, los mediocres tienen que rebuscarlos como en un mercadillo. Laurent Binet obtuvo el Goncourt con HHhH, una novela de superlativa originalidad por la voz narrativa elegida, que basculaba entre el presente y el pasado y, en bastantes ocasiones, difuminaba las fronteras cronológicas, demostrando que la pasión que nos hace vivir la historia encuentra un inmejorable acomodo en la literatura. Este francés, desde muy joven, estaba obsesionado con el asesinato, en la Praga de 1942, de Heydrich, el temible cerebro gris de las SS. Binet relata el proceso de acopio de información para la novela como si fuese un reportaje de investigación y un esbozo de su vida sentimental, y mediante una estructura narrativa de estampas históricas, nos adentra en la misión del comando aliado que perpetró el atentado contra el Carnicero de Praga, consiguiendo el autor acelerar la tensión y sostener el suspense hasta un final de clasicismo épico en el que pasado y presente se funden poéticamente. He leído el libro cuatro veces, y cada vez descubro nuevas acrobacias literarias.

El jiennense Antonio Muñoz Molina, en Sefarad, maneja como un prestidigitador la autoficción (con episodios de su vida en Mágina, su Úbeda natal, su Macondo) para ensamblar diferentes historias de personajes víctimas de los totalitarismos europeos del siglo XX, lo que le da a esta novela de novelas (como reza su subtítulo) una cualidad de ficción histórica del pasado reciente, porque la adscripción de una novela a este subgénero no viene tanto marcada por la cronología, sino por la deliberada voluntad de recrear unas mentalidades, unos ambientes y unas formas de vida pasadas (que no necesariamente olvidadas).

Hasta ahora, quizá el caso más celebrado de autoficción encofrada en narrativa histórica sea Soldados de Salamina, de Javier Cercas. La novela supuso un fenómeno literario de masas por el tratamiento de la guerra civil y su planteamiento a través del frustrado fusilamiento del falangista Rafael Sánchez Mazas, en el que adquiría gran importancia la figura de un miliciano que, en mitad del bosque, renunció a disparar y a apresar al camisa vieja. La brevedad del libro, la ironía usada por Cercas para introducirse como protagonista, la listeza al diseñar la estructura y el planteamiento de la historia como un periodismo de investigación con ritmo y tensión de thriller fueron las razones del éxito de la novela.

Todos tomamos partido en los conflictos históricos. En la guerra de las Comunidades yo voy con Carlos V, y Lorenzo Silva con los comuneros. Este ganador del Planeta, en Castellano, ha tenido la vista de combinar capítulos de autoficción con otros de historia novelada. El resultado ha sido un acierto literario, porque su yo narrador no sólo se decanta por el bando rebelde del siglo XVI y trata de establecer un puente con el presente histórico democrático, sino que reivindica un sentimiento de lo castellano sin acritud hacia nadie, en contraposición a los dogmas de los nacionalismos periféricos, devenidos en furibundos independentistas.

Y por último llegamos a quien, para mí, inserta la autoficción en la novela histórica con más quilates de inteligencia emocional: Arturo Pérez-Reverte.

Territorio Comanche y El pintor de batallas son novelas en las que el autor se camufla en sus protagonistas para verter sus experiencias vitales como corresponsal bélico. El primer libro se asemeja a una crónica de guerra, y el segundo es una catarsis. Uno está electrizado de una prosa rápida y eficaz. Otro, atravesado por el espíritu de una tragedia griega. Ambos deslumbran tanto como contemplar un eclipse sin cristales ahumados.

La constante vuelta de tuerca que el académico hace con su literatura le ha llevado a practicar la autoficción en dos novelas: Hombres buenos y El italiano. Ambas abducen porque funcionan como didácticos mecanos narrativos, manuales del oficio de escribir para quienes le dan a la tecla o pretenden hacerlo; y también son dos obras revertianas de finales felices y, como en una película de John Ford, prevalece la ética y la épica de personas corrientes sometidas a circunstancias extraordinarias. En Hombres buenos la autoficción resalta la vertiente académica y novelística del autor, y en El italiano su instinto periodístico de cazador de historias. En ambas novelas me sucede lo mismo: no saber qué me gusta más, si la trama del tiempo pasado o la del tiempo presente, pues engranan con la precisión de las piezas de un motor a reacción.

La literatura se hace conversando con los difuntos, pero también la memoria transformada en escritura se alimenta de charlas con los vivos.

Sergio Vila-Sanjuán, publicó en La Vanguardia el artículo Juntos creaban mejor, donde al recordar determinados círculos literarios y artísticos se hacía la siguiente pregunta: «¿Constituye la creación literaria y artística la máxima expresión de la individualidad o, por el contrario, florece mejor mediante el contacto y la comunicación entre personalidades afines y la vida social que se genera entre ellos?». Como siempre, Vila-Sanjuán hace unas reflexiones de calado.

Convivir con colegas escritores a los que admiro y quiero es, sin duda, mi fotosíntesis. Reunirme con ellos en cursos de verano, jornadas literarias, conferencias y saraos culturales me recarga como una placa solar en pleno mediodía de agosto. Y si no puedo ver a esos amigos recurro al teléfono, porque necesito tertuliar con ellos, intercambiar ideas, entrecruzar nuestras memorias, reír juntos, compartir libros recién leídos como quien trapichea con productos de estraperlo. A veces tardamos en reunirnos porque les explico que en realidad no hay una España húmeda y otra seca, sino la España con AVE y sin él, y mi ciudad olivarera, tan preterida por gobiernos de cualquier color, sufre líneas férreas tercermundistas (y lo que te rondaré, morena). Así que, cuando compartimos nuestro tiempo durante unos pocos días u horas, lo vivo con tanta intensidad que disfruto por partida doble.

Y cuando vuelvo a casa, mi memoria literaria se enriquece con la lectura de novelas, de ensayos, de historia, de películas, de entrevistas de escritores, de experiencias ajenas escuchadas y de recuerdos propios que modelo como un alfarero hace con la arcilla. Visitaré exposiciones temáticas y museos, huronearé en archivos, pasaré horas de tiempo detenido en librerías de viejo, viajaré a ciudades donde tenga proyectado ambientar una historia y, con todo ese magma de ideas, emociones, recuerdos propios y recuerdos ajenos apropiados, se pondrá en marcha mi memoria para acometer la autoficción cosida con la historia. Y comprobaré que Benedetto Croce tenía razón cuando, hace casi un siglo, dijo que «cada presente elige su pasado».

Al menos, en mi caso es así.

“Cada Nación tiene el gobierno que se merece.”-dijo Joseph de Maistre. Luego a Winston Churchill le atribuyeron, no sé quién, la de: “Cada País tiene los gobernantes que merece”. Lo curioso es que éste suyo contemporáneo, Benedetto Croce, va también bien para todos con sus dichos, según se tercie. ¡Hambre habéis de pasar!, decía mi abuelo.

“En mi caso no es necesario estar fumado para opinar igual que ellos sobre ese tostón santificado por la crítica.”

Ud. solo se ha desnudado, sr. pretencioso.