Otro dieciséis de marzo, el de 1903, hace hoy ciento diecinueve años, el juez Roy Bean, quien fuera la única ley al oeste del río Pecos, comprobaba si, concluidos nuestros días en la Tierra, en verdad nos aguarda un tribunal supremo. De ser así, Bean habría tenido que responder de cientos de prevaricaciones, otros tantos cohechos y tal cúmulo de arbitrariedades que hubiera faltado tiempo de no tener por delante toda la eternidad. Ahora bien, pese a ser conocido en el desierto de Chihuahua, el suroeste de Tejas y a lo largo de todo el Río Grande como el Juez de la Horca, sólo se le podría haber acusado de un par de ahorcamientos. Porque, no obstante el afán de soga con el que le recuerda su leyenda, lo cierto es que solo condenó a ella a un par de tipos, uno de los cuales escapó.

Con todo, a cuantos sostienen que el western debería ser declarado patrimonio universal de la humanidad les gustará saber de esta conmemoración, no porque tal día como hoy mordiera el polvo la única ley al oeste del río Pecos. Muy por el contrario, su pequeño júbilo obedecerá a que la noticia de su muerte nos confirma que Roy Bean existió. Como también lo hicieron Wild Bill Hickok, Wyatt Earp o Calamity Jane. Eso sí, Bean no murió en el incendio del Jersey Lilly —su juzgado y saloon— vitoreando a Tejas y a la señorita Lilly Langtry —como suele creerse merced al clímax del esplendido western paródico que John Huston le dedicó en 1973—, ni tiroteado por un forajido mejicano. Murió de una borrachera, porque, pese a tener setenta y tres años cuando su hora llegó, seguía bebiendo como lo hacía en su juventud.

Salvo su afán de soga y su final, el resto de su leyenda parece ajustarse a la realidad. Fue asesino en Chihuahua, presidiario, contrabandista de armas mejicanas para el ejército de la Unión, vendedor de leche aguada y camarero en Vinegaroon (Tejas). Se casó con una mejicana de proverbial belleza —María Anastasia Virginia Chávez—, veinte años más joven que él. Pero el verdadero amor del juez fue una actriz británica a la que personalmente nunca llegó a conocer: Lilly —o Lillie— Langtry, el “Lirio de Jersey” la llamaba él. Le bastó con leer sobre ella por primera vez —acaso porque el apellido de su futura dama coincidía con el de ese rincón perdido del estado de la estrella solitaria donde, en efecto, ejerció de abogado, juez y juez de paz— para concebir un amor que, ciento diecinueve años después, todavía conmueve a cuantos tienen noticia de él.

Amén de intérprete y eminente miembro de la Liga Sufragista de Actrices, la gran Lilly dejaba caer su pañuelo como ninguna otra cortesana, y los príncipes herederos rivalizaban por agacharse a recogérselo. De hecho, fue una de las primeras mujeres que cobraron notoriedad social, a la manera de nuestros días, por la distinción de sus amantes. El príncipe de Gales, el conde de Shrewsbury o el primer marqués de Milford Haven fueron algunos de los caballeros a los que conquistó.

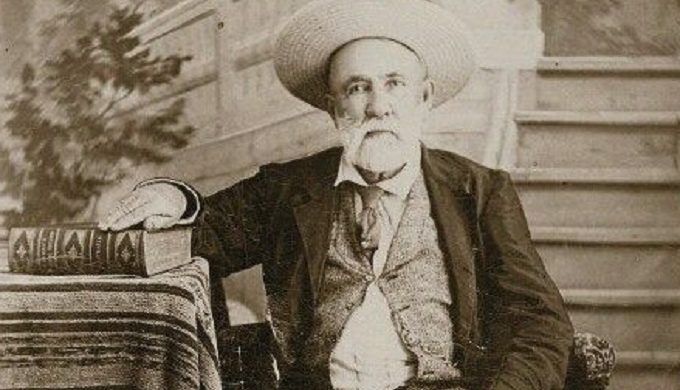

Walter Brennan como Roy Bean en El forastero, de William Wyler (1940).

El fulgor de la estrella del Lirio sobrevivió a su tiempo. Se ha dicho que “Pictures of Lily” (1967), la cara “A” de uno de los grandes singles de The Who, también está dedicada a ella. Cuantos estén al cabo de la letra de esta canción, sabrán para qué le sirven las fotos de Lilly —la diferente ortografía entre la verdadera mujer y la musa de The Who hacen dudar de que sean la misma persona— al joven que protagoniza la canción.

En cualquier caso, aquí se trata de hacer notar la impresión que le habría de causar a tan digna dama la devoción del amor que inspiró a Roy Bean. Casualmente, el tren en el que Lilly viajaba por el viejo Oeste, cuando la verdadera ley ya había llegado allí, se detuvo en Langtry. Lo más probable es que la coincidencia del nombre de aquel agujero al oeste del Pecos con el apellido de su primer marido y nombre artístico de ella le llamase la atención. Aquello debió de hacer que se apease y descubriese el museo que el juez abrió en su saloon, que también era juzgado. A diferencia de otras cantinas que nos muestra el western, en el Jersey Lilly la priva no dejaba de correr ni durante las vistas. Ella, que contestó a algunas de sus innumerables cartas, se acordaba perfectamente de semejante admirador. Debió de ser como nos lo cuenta John Huston en la última secuencia de El juez de la horca, con Ava Gardner encarnando a Lilly, el último gran personaje de su filmografía. Lástima que, para entonces, ya hubiesen pasado diez meses desde que mordiese el polvo Roy Bean. Todas sus arbitrariedades, cohechos y prevaricaciones fueron tan pintorescas que merecen el perdón.

Roy Bean nació en Mason County (Kentucky) en marzo de 1825, si bien no faltan documentos que dan noticia de que vino al mundo en 1823. Lo que está claro es que, como tantos hombres de la frontera, abrió los ojos bajo el sino de una estrella fugaz. Con apenas quince años abandonó el hogar paterno con rumbo hacia el Oeste, aunque siguiendo el rastro de sus dos hermanos mayores. Su primer destino era Independence (Misuri), algo así como la puerta de entrada al Far West, donde su hermano Sam regentaba un saloon.

Tras algunas peripecias, Roy arribó a Nueva Orleans con la idea de buscar trabajo. Pero lo que encontró fueron sus primeros problemas. Meses después dio con su hermano Sam en San Antonio (Tejas), quien conducía carros en las caravanas que iban de Santa Fe (Nuevo Méjico) a Chihuahua. Roy se le unió. Aquello funcionó hasta que Sam fue a luchar a la guerra mejicano-estadounidense (1846-48). Ya licenciado de sus obligaciones militares, los dos hermanos Bean cruzaron la frontera. Tenían un puesto ambulante en Chihuahua, hasta que delante de aquel tenderete se plantó un mejicano borracho, gritando que quería matar a un gringo. Fue Roy quien acabó con él. Se impuso entonces una huida que llevó a los dos hermanos al oeste de Sonora.

Paul Newman como Roy Bean en El juez de la horca, de John Huston (1972).

Roy Bean llegó a San Diego (California) en 1849. Allí le aguardaba Joshua, su hermano mayor, quien no tardaría en ser elegido alcalde de la ciudad. Pero el futuro juez no estaba hecho para esas nuevas urbes donde, en mayor o menor medida, empezaba a imperar la ley. Su estrella, como la de tantos hombres de la frontera, seguía siendo fugaz. Pese a que sólo habría de querer a una, las mujeres se le daban bien. Los dos meses que pasó en la prisión de San Diego por pegarle un tiro a un irlandés fue atendido por sus amantes, que no cejaban en llevarle comida con limas a la prisión. Una de ellas incluyó un cuchillo escondido en un tamal, y Roy Bean se escapó. Corría 1850.

De nuevo junto a su hermano Joshua, se empleó como camarero en su cantina. Cuando Joshua Bean fue asesinado, Roy Bean se mantuvo en el negocio hasta el 54. Después lo dejó todo para volver a cabalgar, esta vez sin rumbo fijo. Su estrella seguía siendo fugaz. Enamorado de una joven mejicana, llegó a quererla tanto que desafió a un duelo al novio de la muchacha y lo mató. En represalia, los amigos del difunto intentaron ahorcar al juez. Pero la soga falló. Finalmente, fue la joven quien le ayudó a escapar.

Tras algunos lances en Nuevo Méjico, donde vivió como contrabandista la Guerra Civil, en la primavera de 1882, ya en Tejas, tenía una carpa en las inmediaciones de Vinegaroon, donde expendía whisky. Los rangers de Tejas precisaron entonces de algún tipo de autoridad en el lugar. Aquello era un rincón perdido, conocido como Langtry por un islote en medio del Pecos —así llamado en nombre del ingeniero que llevó hasta la zona el ferrocarril—, y Bean fue nombrado su juez de paz.

El resto, más o menos, es como nos lo cuenta William Wyler en El forastero (1940) y John Huston en El juez de la horca. Roy Bean tenía por mascota un oso que bebía más cerveza que él, confundía el habeas corpus con un paganismo y hacía brindar por la señorita Langtry a todo el que entraba en su salón. Así se escribe la historia.

-

Cracovia sabe

/abril 21, 2025/La plaza es inmensa, un cuadrángulo de doscientos metros de lado. En el subsuelo hallaron calles pavimentadas de hace ocho siglos, sótanos de edificios desaparecidos, cabañas de artesanos y comerciantes, un tesoro de monedas, llaves, joyas, telas, huesos, flautas, dados. En un estrato aparecieron restos de la ciudad quemada y puntas de flecha que delataban la autoría: fueron los mongoles quienes incendiaron Cracovia en 1241. Una vértebra cervical limpiamente seccionada muestra la decapitación de invasores suecos en 1657. Los esqueletos de seis mujeres confirman las leyes antivampiros del siglo XI: las enterraron boca abajo en posición fetal, atadas y con…

-

Abusos sexuales, en La ley de la calle (XI)

/abril 21, 2025/Este episodio, emitido el 16 de septiembre de 1989, tiene un protagonista especial, un reportero de raza, Jeremías Clemente, de Radio Nacional de Cáceres. Clemente escribió al programa para contarles la historia de un anciano, un estanquero de más de setenta años, que además de vender tabaco y chucherías era aficionado —presuntamente— a abusar de las niñas del pueblo.

-

Hasta que me sienta parte del mundo, de Ana Inés López

/abril 21, 2025/*** toda junta qué lindo ir al cine un viernes suicida y que la película termine con amigo piedra y que los actores sean tan buenos y que se enamoren bailando los viernes se me viene la vida encima toda junta y nunca nunca hay nadie que me salve yo no me puedo salvar de nada por ahora sé que mañana cambia porque pasa los viernes la depresión antigua no me desespero como antes espero que me agarre el sueño mañana me despierto y en el medio cambió todo no tengo pesadillas qué podría hacer? canciones? comidas?…

-

Periplos literarios

/abril 21, 2025/Zarpar en un barco de tinta y papel, embarcarse en una travesía literaria a través de la lectura o un viaje tangible y real. Trazar una cartografía alternativa, comprobando cómo el paisaje se revela, muta y explota en resonancias bajo la mirada lectora, y cómo en ese ir y venir entre puerto y puerto se propicia un enriquecimiento personal. “Porque somos del tamaño de lo que vemos y no del tamaño de nuestra estatura”, nos dice Fernando Pessoa, y es que pareciera que tanto el viaje como la lectura nos potencian, expandiendo nuestros mundos internos, hurgando en una zona común…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: