Nathaniel Hawthorne fue una personalidad enigmática. Su hijo lo describía como un tipo fuerte y bastante guapo, que pasaba por la vida observándolo todo pero sin la menor intención de hacerse notar. Su relato posiblemente más famoso, “Wakefield”, es la historia de un mirón, quizá el mirón más rebuscado de la historia de la literatura, pero en su manera de actuar no es difícil percibir esa parte de Hawthorne que hubiera querido ser invisible para mirarlo todo como un fantasma, sin el estorbo de ese cuerpo que, tarde o temprano, llegaría a delatarlo. En sus diarios, los que escribió en América y en Europa, no deja de acompañarnos la divertida sensación de que un poco por delante de la página escrita se traza la forma distintiva de una cerradura de dibujos animados. Sucede incluso cuando nos topamos con esos fogonazos —una línea, dos líneas— en los que Hawthorne interrumpe el correr de la pluma para sorprendernos con el esbozo de alguna idea para un futuro cuento. Hace años, como un agradable ejercicio de lectura, me dediqué a anotar todas aquellas ideas en un cuadernito de cubiertas amarillas, construyendo de ese modo el cuento que Hawthorne nunca escribió: el cuento de los cuentos de sus cuentos. A menudo me pregunté porqué no existía ya el libro que recogiera aquellos fogonazos, aquellas instantáneas de una imaginación que constantemente se tanteaba los bolsillos —“ver a dónde nos lleva la fantasía de un hombre que vive su vida a plazos: diez años de existencia, digamos, alternados con diez años de animación suspendida”; “un fantasma visto a la luz de la luna: cuando la luna aparece, brilla y se funde a través de la aérea sustancia del fantasma como a través de una nube”; “hacer que el propio reflejo sea el tema de un relato”—, excepto al fondo de uno de los cajones de mi mesa. La mayoría de esas ideas (muchas impenetrables, muchas encantadoras) quedaron en un mero apunte, sólo unas pocas Hawthorne se decidió a convertirlas en un cuento o una novela; de casi todas ellas —pensando, como Borges, que había demasiada alegoría en sus páginas— terminó por arrepentirse.

Concord fue el lugar donde Hawthorne vivió su época más feliz. En el camino que desciende desde 1842 hasta las notas a pie de página de este libro se concitan todas aquellas cosas que gustaban a un escritor metido a jardinero y todas las que conspiraban para impedirle conciliar el sueño. Entre las que más le gustaban: Emerson, Thoreau, la barca que le compró a Thoreau (por cuatro dólares, una miseria al cambio actual), las flores que recogía junto al río para regalárselas a su mujer, el propio río cuando sus aguas crecían y dejaba de ser “una serpiente embarrada que se arrastra a duras penas entre las orillas”, las manzanas de su huerto, las noches en las que escribía durante horas alumbrado por una lamparita de gas, con la oscuridad al otro lado de la ventana toda perlada de estrellas. Entre las que menos le gustaban: los gusanos que se comían sus manzanas, los que partía (satisfecho, todo hay que decirlo) con el arado, los retrasos de un puñado de editores que pagaban cada vez peor sus relatos, y que le obligaban a redondear sus ingresos vendiendo las manzanas de su huerto. No tenía una ventana por la que observar a sus vecinos —los más cercanos vivían a un par de millas de distancia—, pero le rodeaban misterios suficientes como para no echarla tampoco de menos. En sus paseos con Emerson descubrió una enigmática comunidad de creyentes que rezaban entre convulsiones a la última encarnación de Cristo sobre la tierra, una mujer llamada Ann la Palabra. En la casa se escuchaban las pisadas y las respiraciones de su anterior inquilino, un pariente de Emerson que a veces desordenaba las habitaciones o se entretenía en tirar pelotitas de papel al cesto que Hawthorne tenía junto a su escritorio. Una noche alguien llamó a la puerta de la vieja rectoría, y Hawthorne se encontró ante un par de hombres con el rostro demudado, que le pidieron, gorra en mano, hacer uso de su barco. Hawthorne prefirió acompañarlos, sin saber muy bien cuál era el propósito de aquella excursión nocturna dado que los hombres, de tan asustados, hablaban lo justo. Un par de horas después, con los brazos extenuados por el remo, apenas podía creer que estaba ayudándolos a sacar un cadáver del río, el cuerpo de una joven profesora que había decidido quitarse la vida a pocos metros de su casa. “El joven que llevaba la pértiga”, escribió Hawthorne, “la arrastró hacia el bote, y la tomó del brazo y de la mano; yo dirigí la barca hacia la orilla, sin poder dejar de mirar a aquella chiquilla muerta, cuyos miembros oscilaban en el agua, cerca del costado de la barca. Cosa inevitable, el joven mostró la misma sensación de logro que le hubiera proporcionado la captura de un pez especialmente hermoso, aunque sin duda mezclada de espanto. Por mi parte, sentí que la voz me temblaba un poco al hablar, por el horror que me produjo el hallazgo, y ver aquel cuerpo ascendiendo a la superficie bajo la apagada luz de las estrellas.” Hawthorne recreó el incidente en un capítulo de The Blithedale Romance, donde relata el suicidio de Zenobia, aunque sin mencionar los detalles más macabros —la pértiga del joven que iba en la proa le arrancó un ojo al cadáver al tocarlo en el fondo del río— y tratando en lo posible de encubrir que se inspiraba en un suceso real. A Sophia le afectó profundamente el último gesto de la pobre chica, que había dejado cuidadosamente su gorrito y sus zapatos sobre un pañuelo, muy cerca del puente que podía verse desde una de las ventanas de su casa.

El relato de la vida en Concord es, sin embargo, el de dos enamorados que hubieran querido aislarse del mundo y que ven, resignados, cómo el mundo llama constantemente a su puerta. El mundo con todas sus cosas buenas —los amigos que les ayudan a empapelar la casa, a sembrar y recoger los frutos del jardín— y todas sus cosas malas —la muerte que ronda en el río, la pérdida de un hijo que apenas se menciona—, pero ellos siguen ahí, vestidos de una manera que nos resulta estrafalaria aunque en lo esencial se parecen a cualquiera de nosotros: vivieron, tuvieron sueños, algunos incluso los dejaron por escrito. Se quisieron y quisieron el mundo en que vivían de una manera sencilla, casi devota, constantemente asombrados por la planta que crecía o el pájaro que llamaba a sus ventanas, sabiéndose observados por esa sombra de Wakefield que persigue sempiternamente a los vivientes por más que éstos traten de darle la espalda; pero (este es Nathaniel, remoloneando en el mes de agosto sobre el césped, con una pajita en la boca) “durante al menos unas semanas de verano es bueno vivir como si el mundo fuera realmente el Paraíso. Y así es y así ha de ser; aunque, por un breve instante, una sombra fugaz de esfuerzo y preocupación terrena se enrosque a nuestras propias realidades.” Vivir en el Paraíso, me atrevo a añadir, como si el año entero fuera un resplandeciente verano. ¿Por qué no? En las páginas de estos diarios hay mucho más paraíso que preocupaciones terrenas, más amor y cuidado que dolor y pesar, más flores en vasitos y jarrones que sobre ataúdes, más cariño al milagro de existir que amargura y desprecio por la vida. Hay, sobre todo, una idea no declarada abiertamente pero que a nosotros, lectores con el siglo XXI, y no adorables petirrojos, asomados furiosamente a la ventana, nos sobrevuela sin cesar a cada página: una advertencia soterrada de que aquello que la vida tiene de verdadero se encuentra justamente en las aparentes trivialidades, en los interlineados de esos hechos que, con absurda suficiencia, tachamos de anodinos. Hacemos planes, aguardamos la liberación de nuestros grilletes (un permiso de vida) treinta días al año, miramos con los ojos desorbitados cualquiera de esas cosas de las que hacemos depender nuestro futuro: el pronóstico del tiempo, guantes de goma azul, la olvidada y sifilítica prima de riesgo. Cada vez más encerrados en nuestra propia prisión, más y más desdichados, más y más alejados del símbolo más sencillo en el que se compendia toda nuestra existencia: un hombre, por ejemplo, que lleva a cabo la primera tarea del poeta, el contacto con la tierra, y una mujer con el pelo revuelto de aire puro que lo mira desde la puerta con una sonrisa en los labios. La vida entendida como la gratitud de estar vivos, con su misteriosa devoción en cada palabra, en cada gesto, en todo cuanto nos perpetúa en esta pequeña eternidad del continuo presente. “¿Y qué será de los pájaros, con una lluvia tan intensa como esta? ¿Cabe pensar que la esperanza, y una instintiva fe, se encuentran tan entremezcladas en su naturaleza como para que se vean animados por la noción de que el sol volverá a salir?” Eso es lo que Nathaniel y Sophia nos enseñan a nosotros —encandilados wakefields en el envés de la página—, desde el presente imperecedero en el que se encuentran. Que el sol, una y otra vez, vuelve a salir.

—————————————

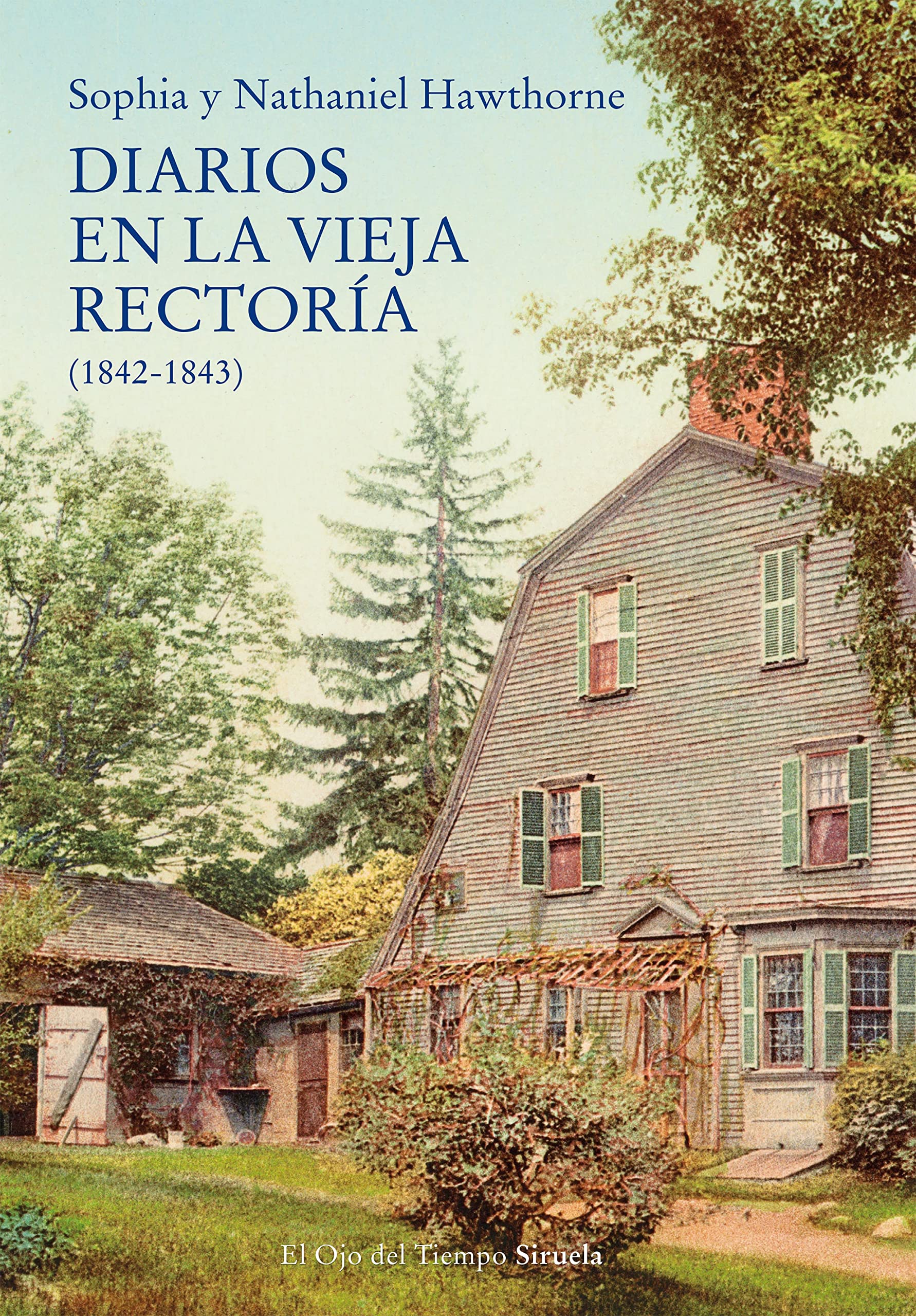

Autores: Sophia y Nathaniel Hawthorne. Traductor: Lorenzo Luengo. Título: Diarios en la vieja rectoría (1842-1843). Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Cracovia sabe

/abril 21, 2025/La plaza es inmensa, un cuadrángulo de doscientos metros de lado. En el subsuelo hallaron calles pavimentadas de hace ocho siglos, sótanos de edificios desaparecidos, cabañas de artesanos y comerciantes, un tesoro de monedas, llaves, joyas, telas, huesos, flautas, dados. En un estrato aparecieron restos de la ciudad quemada y puntas de flecha que delataban la autoría: fueron los mongoles quienes incendiaron Cracovia en 1241. Una vértebra cervical limpiamente seccionada muestra la decapitación de invasores suecos en 1657. Los esqueletos de seis mujeres confirman las leyes antivampiros del siglo XI: las enterraron boca abajo en posición fetal, atadas y con…

-

Abusos sexuales, en La ley de la calle (XI)

/abril 21, 2025/Este episodio, emitido el 16 de septiembre de 1989, tiene un protagonista especial, un reportero de raza, Jeremías Clemente, de Radio Nacional de Cáceres. Clemente escribió al programa para contarles la historia de un anciano, un estanquero de más de setenta años, que además de vender tabaco y chucherías era aficionado —presuntamente— a abusar de las niñas del pueblo.

-

Hasta que me sienta parte del mundo, de Ana Inés López

/abril 21, 2025/*** toda junta qué lindo ir al cine un viernes suicida y que la película termine con amigo piedra y que los actores sean tan buenos y que se enamoren bailando los viernes se me viene la vida encima toda junta y nunca nunca hay nadie que me salve yo no me puedo salvar de nada por ahora sé que mañana cambia porque pasa los viernes la depresión antigua no me desespero como antes espero que me agarre el sueño mañana me despierto y en el medio cambió todo no tengo pesadillas qué podría hacer? canciones? comidas?…

-

Periplos literarios

/abril 21, 2025/Zarpar en un barco de tinta y papel, embarcarse en una travesía literaria a través de la lectura o un viaje tangible y real. Trazar una cartografía alternativa, comprobando cómo el paisaje se revela, muta y explota en resonancias bajo la mirada lectora, y cómo en ese ir y venir entre puerto y puerto se propicia un enriquecimiento personal. “Porque somos del tamaño de lo que vemos y no del tamaño de nuestra estatura”, nos dice Fernando Pessoa, y es que pareciera que tanto el viaje como la lectura nos potencian, expandiendo nuestros mundos internos, hurgando en una zona común…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: