La anécdota con la que dan hoy comienzo las Romanzas le atañe, cómo no tratándose de elixires y alcoholes, al bueno de Ernest Hemingway. Al instalarse en Europa como un ciudadano más, acabada ya la Primera Guerra Mundial, al norteamericano le hubo de sorprender una presencia constante, que no desaparecía ni para comer, ni para charlar, ni para vivir, ni para fantasear. Se trataba, cómo no, del vino. Desde aquel entonces, el elixir de Baco ya no salió de su vida, como tampoco desapareció de sus novelas. Cómo olvidar la escena final de Fiesta, donde se degluten cinco botellas de Rioja en casa Botín. En París era una fiesta, aquellas memorias tardías de la maravillosa Francia cultural de principios de siglo, da fe de este entendimiento: «Beber vino no era un esnobismo ni un signo de distinción ni un culto; era tan natural como comer». Dicen que la prohibición de mantener esta pasión vinícola, ya con su enfermedad avanzada, es uno de los motivos que adelantaron su trágico final. «El vino es una de las cosas más civilizadas del mundo», dejó dicho.

La noticia de actualidad que hoy se relaciona con la anécdota inicial se ha dado en Pompeya, la mítica Arcadia italiana fundida por la furia del volcán. Allí un equipo de arqueólogos ha abierto una tumba sellada antes de la erupción del Vesubio, y ha encontrado en el interior seis litros de un líquido oscuro y pastoso. Explica el arqueólogo y antropólogo valenciano Llorenç Alapont, director del yacimiento, que puede tratarse del vino más antiguo del mundo. Las primeras investigaciones han hallado taninos que refuerzan la tesis: parece un vino del siglo I a.C. Retroceso nada desdeñable, pues la anterior plusmarca data del siglo IV, gracias a un licor hallado en Alemania. Cinco siglos más allá. Casi nada.

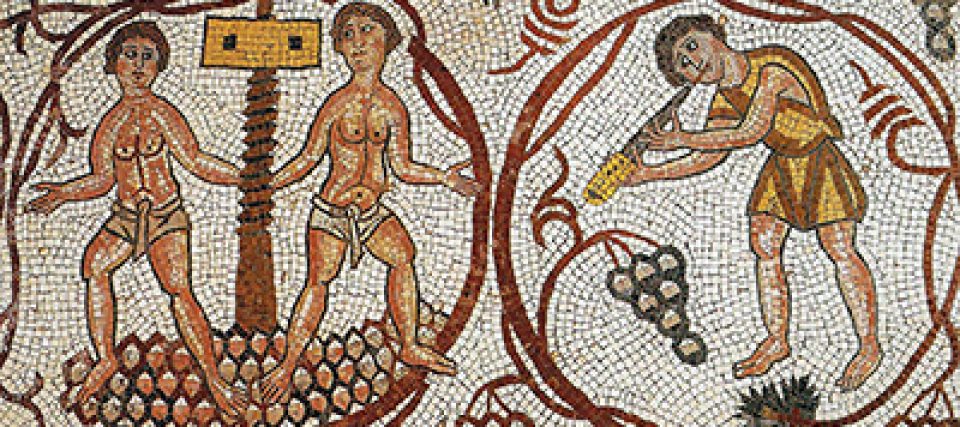

Guarda el vino un secreto místico, una pasión universalmente humana. La momia enterrada bajo el volcán abraza el cántaro como quien se agarra a una cultura, a un mar y a una tierra, a una civilización. Vapores de una buena conversación, de un momento de extraña comunión con los sentidos, recorren los campos de sur a norte, de este a oeste. El vino desenmaraña decisiones vacilantes, aclara conciencias enturbiadas, alivia estómagos enfermos, espolea vitalidades perdidas. Encuentra uno en ese fondo violáceo ecos mesopotámicos, grecolatinos, bíblicos. Da igual si se interpone la Esfinge de Guiza o la Muralla China, todo límite traspasa, todo imperio conquista. Las distintas denominaciones de origen se pronuncian con tanto orgullo como con gusto se paladean en un presente donde las identidades lo marcan todo. Miles de regiones en el globo se aferran al prestigio de su uva, de su marca, de su alma. Observo la noticia del hombre enterrado junto a un barril de vino como quien se agarra a la última esperanza civilizadora. «Entre todos los placeres puramente sensoriales que pueden pagarse con dinero, el que proporciona el vino, el placer de olfatearlo y el placer de saborearlo ocupan quizá el grado más alto», dijo el gran papá Hem. Pues eso.

No sé si el autor ha leído ‘Bebo, luego existo’, de Roger Scrutton, pero lo parece. Chesterton decía ‘si el vino es malo para tu negocio, deja tu negocio’. No los lean, si no quieren que su ordenado mundo se les caiga encima.