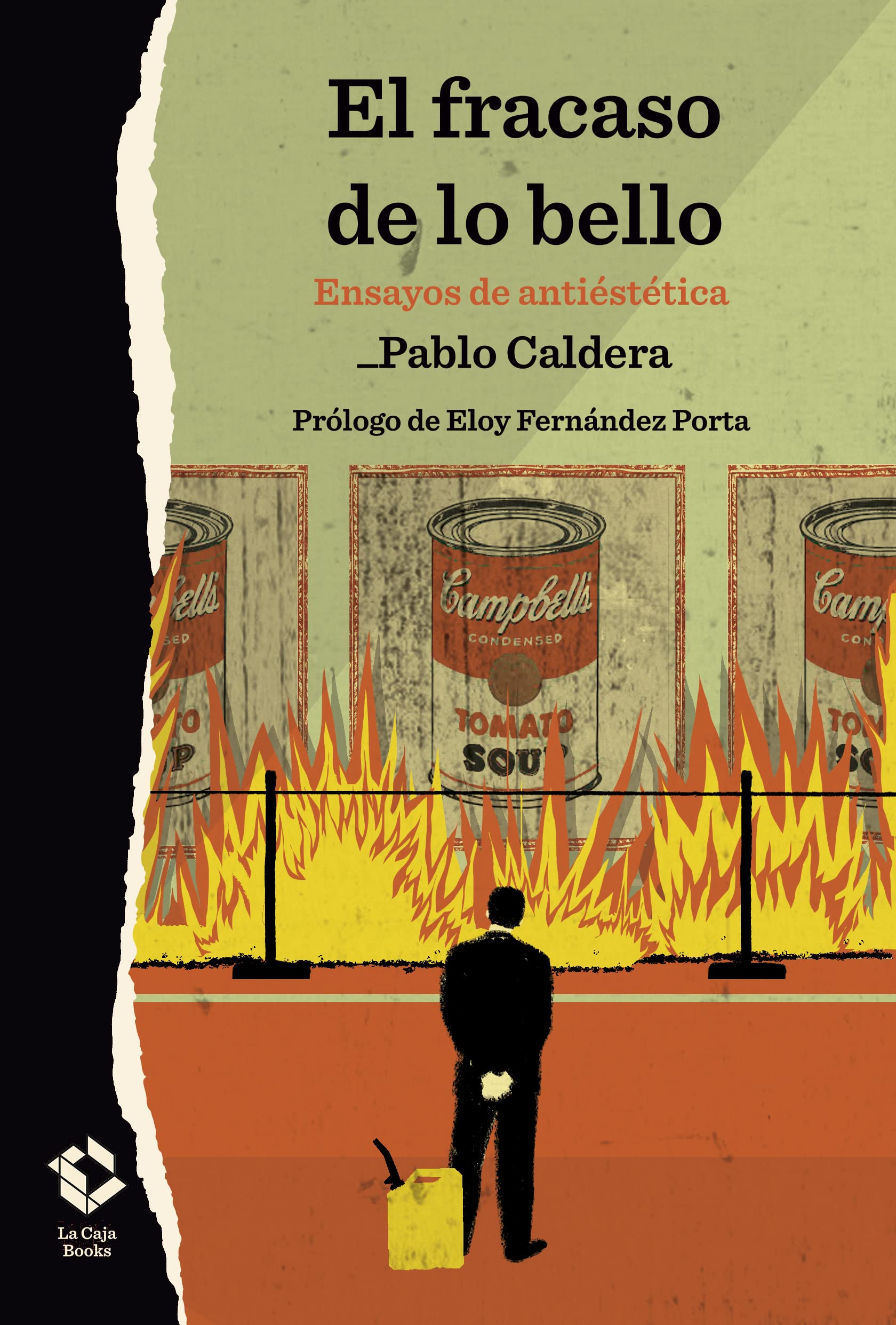

Podríamos decir que El fracaso de lo bello (La Caja Books, 2021) tiene el propósito fundamental de repensar el espacio crítico, un espacio que Pablo Caldera, en su primer libro, asume que debe ser público, colectivo. También se podría pensar, a partir del título de la obra, que su pensamiento es de carácter reactivo, que se activa para enfrentarse a algo. No deja de ser cierto que lo bello, en tanto que paradigma estético perfectamente institucionalizado, es el pretexto a partir —y en contra— del cual empieza a articularse teóricamente el libro, pero nada más lejos de su voluntad que quedarse en la mera oposición: el autor insiste una y otra vez en que no se trata de sustituir un paradigma por otro, sino de flexibilizar los términos de lo propiamente paradigmático. Lo bello fracasa en un espacio de intersubjetividad por lo inerte de su dimensión política: no se trata de hacer frente a un concepto, sino de desvelar la estructura vertical de toda una forma estético-política, de una forma de poder con la vocación de centralizar las imágenes, de controlarlas en toda su extensión.

***

—En la crítica que Rafael López Borrego dedicó a El fracaso de lo bello en su canal de YouTube, comentaba que la primera parte del libro —en la que introduces el concepto de predisposición estética— le resultaba más interesante que la segunda —titulada “sintomatología cultural”, en la que estudias una serie de fenómenos culturales a partir de dicho concepto—. Leí en otra entrevista que tu sensación es más o menos la opuesta.

—Lo que pasa es que no me siento muy cómodo, quizás por pudor, en el desarrollo conceptual. Yo quería escribir un libro de crítica cultural, pero por otra parte necesitaba asirme a algo, una especie de mástil. Es posible que por deformación profesional, por haber estudiado filosofía y por todo lo que he leído, se me hiciese impensable proponer una revisión de la estética sin pasar previamente por el propio concepto de estética para proponer uno diferente. En este caso, esa propuesta la llevo a cabo en torno a la noción de antiestética y ese concepto que mencionas de predisposición estética, que me permitía aterrizar de alguna manera. Pero me siento mucho más cómodo hablando de fenómenos culturales específicos, construyendo a partir de ellos no tanto una teoría sino un modo de pensamiento capaz de independizarse de la propia obra de la que estoy hablando, que intenta estudiar las relaciones entre dicha obra y la política del gusto, que es donde reside la predisposición estética. Siento que el tratado filosófico en sí, la argumentación en torno a un concepto y la proposición de ejemplos y autores que sirvan como heurística, que es la parte del libro más trabajada, se queda un poco cojo sin lo demás. Fernando Castro también dijo que El fracaso de lo bello eran dos libros en uno, cosa con la que no estoy de acuerdo: está claro que hay dos partes explícitamente diferenciadas, pero ambas están ciertamente unidas. Es posible que la unión no sea demasiado orgánica, pero creo que se comunican todo el tiempo.

—En todo caso, si hablásemos aquí de dos libros, tendríamos que pensar en la necesidad de escribir un libro para poder escribir el otro, porque ese proceso también se da en la dirección contraria: sin la discusión de los propios fenómenos culturales tampoco hay lugar para lo especulativo, en cierto modo el conducto entre ambas cosas justifica también que la estética, tal y como tú la planteas como disciplina, pueda hacerse cargo también del fenómeno cultural en sí.

—Una cuestión que yo quería tratar es la de hasta qué punto la estética se ha convertido en una disciplina comodín. También hasta qué punto se puede escribir un libro de estética —y esto se ve sobre todo en la segunda parte del libro— sin hacer referencia a su carácter disciplinar ni a la historia de la estética, sin mencionar a Kant, a Baumgarten ni a Vico. En resumen: pensar en cómo la estética como metodología, es decir, como disciplina que implica una metodología, se queda corta a la hora de analizar fenómenos contemporáneos como pueden ser el cine cruel, el columnismo o el consumo. Ahí entran en juego conductos teóricos que nos desplazan a conceptos propios de otras disciplinas, y la estética al final ha quedado reducida a un mero discurso añadido, a una continua adición de conceptos que nunca aterrizan.

—En El fracaso de lo bello hay también cierto propósito de enmienda en relación a cierta fijación ontológica dentro del pensamiento estético, a una forma de construir discurso estético desde la pura especulación, como si el objeto fuese un mero recipiente de estructuras de contenido dadas por la teoría. También planteas una cierta dialéctica entre arte y estética a partir de la cual el objeto artístico puede ser productor de valores estéticos y capaz de construir discurso estético por sí mismo, de manera autónoma respecto a un constructo teórico que le venga dado.

—En ese sentido, y aunque me separo de ella, Erika Fischer-Lichte es una teórica que me interesa mucho. En su Estética de lo performativo, ella parte de la idea de que la estética clásica es incapaz de pensar la performance y desarrolla una nueva estética del acontecimiento apoyada en la estética clásica, la semiótica y la hermenéutica. Sí que hay intentos, pues, de pensar la estética a partir de los propios objetos, pero la performance sería, si quieres, un objeto de estudio más que un objeto propiamente dicho, y en su propia ontología están el acontecimiento y el desaparecer. Así que una estética de la performance tiene necesariamente que partir de ahí, del mismo modo que una estética de la instalación como la que plantea Nicolas Bourriaud tiene que partir de la idea de participación y de lo relacional.

La estética clásica es aquella que se propone anclada en la percepción directa de lo que está enfrente, de lo que no se mueve, del objeto visual: del cuadro de Friedrich, que además es la portada de Sobre lo bello y lo sublime, de Kant. Dentro de su paradigma se entiende eso, que la estética consiste en colocarse frente a algo y tratar de interpretarlo, de decodificarlo, entendiendo que esa decodificación nunca va a ser total, que siempre habrá algo que nos sorprenda más. Hay algo místico en esa mirada, y ese modelo apunta a que hay miradas que están por encima de otras: hay miradas que comprenden, miradas que entienden, miradas que no entienden y miradas que no comprenden. A mí me interesaba partir de estas dos últimas, de la gente que va a ver una performance casi aleatoriamente, sin saber bien qué va a encontrarse; de artistas como Antoni Muntadas, que plantean ejercicios estilísticos a partir de los carteles de publicidad y el diseño gráfico; de lo postduchampiano, y no tanto del sentido de la contemplación. Romper el eje del espectador activo y pasivo.

© Asís G. Ayerbe.

—Siguiendo por este hilo, en algunas ocasiones apuntas que la imagen de TikTok es más interesante política y estéticamente que una imagen cinematográfica proyectada en una sala comercial, dado que se encuentra menos mediatizada. Más adelante haces referencia a la falta de educación visual existente en nuestro país y, en líneas generales, en el mundo occidental. Por una parte, lo hegemónico impone en sí mismo una educación visual. Tu propuesta se topa de bruces con una cuestión coyuntural: promueves una mirada que se encuentre al margen de esa educación visual, pero defiendes la necesidad de que se plantee un programa alternativo. ¿Se trataría más bien de promover una nueva educación visual, más consciente de sus mecanismos?

—Se ha criticado bastante lo que planteo en relación a que la imagen de TikTok sea más libre que la de una película de Hollywood. Está claro que el TikTok también está mediado, todas las imágenes lo están. Todas las imágenes están codificadas, por así decirlo. Lo que a mí me interesa del TikTok es la relación que establece con la imagen, la relación que en él se establece con la producción de la imagen: ya no solo la relación como espectador, sino las relaciones de producción y difusión. Me interesa la intersubjetividad, y considero que en TikTok la manipulación constante de la imagen en su proceso de difusión es mucho menor que la que se da en una sala, en la que a lo largo de la historia del cine se ha planteado siempre esa idea de carácter místico del espectador feliz.

Por otro lado, en relación a lo que comentas acerca de la educación visual, el paradigma de la educación estética es un proyecto romántico que siempre ha fracasado. Imagino que haces referencia al capítulo del libro en el que los personajes cruzan la calle y se encuentran con un cartel de la adaptación televisiva de Patria, de Fernando Aramburu. El asunto del cartel de Patria me parecía muy controvertido, porque mi sensación era que daba pie a una confusión entre la equiparación y la comparación, que son dos conceptos básicos que todos aprendemos pronto a nivel lingüístico, pero no a nivel visual. En ese sentido estaría hablando de una educación visual, pero no de una educación estética: se trataría de estudiar cómo las imágenes hablan entre sí, cómo las imágenes se articulan sintácticamente. Colocar una imagen al lado de otra no equivale a compararlas, tampoco a equipararlas. Pero no defiendo una educación estética en el sentido en que se la relaciona con el gusto refinado y burgués. De hecho, creo que en Madrid se está ejemplificando un intento por implantar un paradigma de educación estética con la colocación de las réplicas de las Meninas por toda la ciudad. Se trata de una inversión de dinero público en cultura que promueve una educación estética fundamentada en la idea de que el arte, el arte público, tiene que ver con eso: con los colores llamativos y la incitación al consumo. Pero no tiene nada que ver con la educación visual. Hago una distinción entre ambas cosas.

—Tal y como la planteas, la educación visual sería algo así como un proyecto de emancipación respecto a la educación estética de carácter hegemónico e institucional. O más bien una herramienta para equipar al sujeto que ve, para que pueda reconocer su propia mirada estética.

—Me interesa el motivo vanguardista de que el ojo es más libre que la lengua —en el sentido de la expresión lingüística—, de que el ojo es en realidad el sentido más libre perceptivamente, de que a partir del desarrollo del ojo sí que se puede producir algo parecido a un proceso emancipador. En el fondo es un sueño utópico, porque no creo que a partir de la evolución perceptiva se pueda producir una emancipación política, pero es cierto que una educación visual puede proporcionar herramientas. Y hablo de educación en un sentido prácticamente pedagógico: se trataría de que en los colegios, del mismo modo que se enseña análisis sintáctico, se empezase a trabajar mínimamente en análisis de la imagen —cosa que, desde luego, no tendría que hacerse del mismo modo en que se enseña el análisis sintáctico—. No creo que hubiese que utilizar una película de Bresson ni una de Godard para este propósito, sino más bien un anuncio televisivo o una campaña política, cosas que están mucho más incrustadas en nuestro día a día. Pienso que la publicidad, o un reality show como puede ser MasterChef, activan nuestra mirada y nuestro ojo, nuestros mecanismos de percepción, mucho más que una película. También inciden sobre la relación entre la percepción y la inteligibilidad, que siempre es ideológica en estos casos. Si se impartiese una educación visual tendría que hacerse desde ahí, desde la pedagogía de lo que está más cerca, la pedagogía de lo cercano.

—Por ahí se puede volver a la tesis de la que parte el libro, ejemplificada a través de un peluche de Andy Warhol: la imposibilidad de que el objeto se vacíe completamente de significado. Explicas, a través del peluche, cómo el objeto se resemantiza social o afectivamente de manera continua, y cómo es la estetización de dicho objeto la que niega su propio origen. A través de ella se produce algo así como un nuevo objeto, mediado política y socialmente. En relación a lo que comentabas, interesa pensar qué es exactamente lo que significa en la relación dialéctica entre objeto y mirada, dónde reside ese potencial de significación y cuáles son los mecanismos que la activan.

—La teoría del significado y la semiótica no me interesan tanto, y no parto de la idea de que el objeto esté vacío de significado. La de Andy Warhol es una obra sobre la evidencia, sobre lo visible y la percepción directa. Andy Warhol no trata de resignificar todas aquellas cosas que ya significan, tampoco las vacía de significado: lo que hace es significar en lo mismo, apuntar hacia la evidencia del significado. Todo eso me interesa mucho, porque conecta de manera clara con la sociedad de consumo. El consumo es justamente eso, la evidencia del significado. No creo que haya nada detrás del consumo, nada parecido a una ideología del consumo. Por eso critico a Žižek en su análisis de la película Están vivos, de John Carpenter. En el caso del osito de peluche lo que me interesaba no era tanto su significado —al final, se trata de un objeto que puede tener muchos significados diferentes: si te lo ha regalado tu abuela tendrá un cariz más afectivo que en otros casos, por ejemplo—, sino por cómo en este caso lo afectivo se relaciona con las ideas de lo bello y de lo tierno. En mi análisis del Golliwogg buscaba precisamente estudiar cómo lo bello y lo tierno pueden servir de velo ideológico, de capa ideológica de las cosas. El osito de peluche funcionaba como una metáfora de la estética como disciplina.

© Asís G. Ayerbe.

—Esa propuesta warholiana de tomar objetos que ya significan y simplemente presentarlos, lo que comentas acerca de la percepción directa, dialoga de manera interesante con el programa aceleracionista, que introduces en el libro como una suerte de propuesta teórica capaz de comprender la lógica destructiva necesaria para superar unos niveles de percepción dados —por una estética hegemonizante de carácter espectacular—, una propuesta construida en base a lo acumulativo. Pasa algo similar con la película de Carpenter que mencionabas: se trata de tomar una serie de motivos u objetos que en sí mismos significan una cosa y llevarlos a una posición liminar, a su límite de potencial expresivo. El orden de significado dado se destruye y en su lugar se dispone un nuevo escenario que no es que inaugure nada, sino que más bien genera la perspectiva suficiente como para independizarse de un orden estético prefijado.

—No me interesa demasiado el aceleracionismo en sí, pero considero que es la teoría política que mejor utiliza la imaginación —en tanto que proceso de generación y creación de imágenes— de todo el pensamiento contemporáneo. Se trata de construir constantemente no ya futuros posibles, sino algo así como un único antifuturo. En esa medida se escapa de las proyecciones utópicas y distópicas, que presentan imaginarios asibles y reconocibles, perfectamente asentados en los fenómenos culturales; se encarga de construir imágenes verdaderamente virtuales, difíciles de reconocer. Steven Shaviro apunta, en esa dirección, que el aceleracionismo estetizaba incluso lo inestetizable: la economía política. Desde ahí yo trazo una conexión entre el aceleracionismo y el TINA (There Is No Alternative) de Margaret Thatcher, que, en palabras de Stuart Hall, se había encargado, al convertir la política en imagen, de cancelar el futuro. Al anunciar al capitalismo como única alternativa política, Margaret Thatcher cancelaba todas las posibilidades de representación futura. Si el fascismo era para Benjamin una estetización de la política, el neoliberalismo vendría a ser la estetización de la economía política; en el fondo, la estetización de las relaciones sociales que se dan en los circuitos más pequeños, en el seno de la propia familia. El aceleracionismo, tratando de conseguir el efecto contrario, hace más o menos lo mismo. Aunque las imágenes creadas por el programa aceleracionista no tengan una representación vigente y su naturaleza sea virtual, como teoría se aproxima mucho más a la estética que a la política. Tampoco me interesaba llevar a cabo una enmienda al aceleracionismo, sino estudiar cómo ciertas teorías políticas son radicalmente estéticas, aunque no se presenten como tales.

—El mecanismo de la antiestética, tal y como lo planteas, se aproxima al aceleracionismo —en la medida en que podemos concebirlo, como dices, desde un prisma estético— al tratar de generar un nuevo escenario que no busca invertir el anterior, sino simplemente mirarlo, deconstruirlo. Aquí está el centro del libro en mi opinión: el problema en relación a lo bello tiene que ver con su configuración como categoría estética y política plenamente asentada en nuestra ontología, con cómo ese paradigma de lo bello se asienta en nuestra forma de mirar. La antiestética sería algo así como una toma de conciencia de nuestra propia mirada, del acto que llevamos a cabo cuando miramos.

—Sí: no se trata tanto de buscar una destrucción del paradigma estético dominante. Desde luego yo no me veo capaz de llevar a cabo una enmienda a la totalidad de la estética, y tampoco me interesa hacerlo, porque como ejercicio se agotaría en la discusión teórica. Lo feo siempre se ha entendido como el reverso de lo bello, como una noción que participa de lo bello. Son dos ideas necesariamente ligadas, en toda cosa ontológicamente fea se presenta una posibilidad de lo bello. Y al revés: si no se diera en lo bello una posibilidad de lo feo, lo bello no nos persuadiría. Lo bello nunca está cerrado, sino que nos persuade porque anuncia ese límite posible. En el libro, de todos modos, tampoco buscaba desanudar el concepto de antiestética. Lo que me interesaba era, por un lado, llevar a cabo una especie de labor arqueológica para comprender de dónde sale, porque no es un concepto que haya propuesto yo. Muchos pintores han trabajado, por ejemplo, con la antiestética; se puede decir, con Frederick Jameson, que el cine de Alekséi German es antiestético; también el trabajo de muchos artistas contemporáneos como Santiago Sierra… Lo antiestético puede tener muchas formas, en la medida que el arte contemporáneo ya no se centra discursivamente en el par bello-feo —y, fuera de ese paradigma estético dominante, todo puede ser catalogado como antiestético—. Por eso mismo, más allá de lo arqueológico, mi interés fundamental era plantear una metodología de la antiestética, partiendo del concepto de predisposición estética, que es el que ancla todo lo demás.

—Propones esa idea de la predisposición estética como una superación de la aproximación sociológica de Bourdieu a una disposición estética propia del individuo. En cierto modo, lo que haces es desvincular la idea del sujeto, convertirla en un dispositivo legal, en una cierta norma. Desde ese punto de vista deontológico se capacita para dialogar con la estética hegemónica en su sentido también normativo —que prescribe y preconfigura la mirada del sujeto—.

—Cuando Bourdieu habla de la disposición estética lleva a cabo una categorización social acompañada de un hábito en base al gusto. Esa categorización implica una distinción de clase que Bourdieu lleva más allá de una idea social de clase, entendiéndola como una distinción de carácter ontológico. Yo le coloco el pre para añadir ese matiz de normatividad que mencionas, entendiendo que toda normatividad se da a priori, como dice Judith Butler: la norma preexiste al sujeto, precede al sujeto. Al añadir ese prefijo conseguía conceptualizar el anclaje entre norma y percepción, es decir, el entendimiento público —que siempre está regido por una serie de normas— y la sensibilidad privada. Para iluminar este concepto necesitaba aludir a los quiebres que se producen en nuestra percepción, similares a los agujeros que Gordon Matta-Clark hacía en los edificios en sus intervenciones arquitectónicas. Son precisamente esos quiebres los que nos permiten ver dónde se activa más o menos la predisposición estética. Andy Warhol hacía eso perfectamente al extravisibilizar, por así decirlo, la sociedad de consumo: generaba una especie de atrofio en la visibilidad a través del ejercicio de hacer todavía más visible lo que ya se presenta como muy visible. Esa forma de generar un agujero en la percepción es la metodología que sigue la predisposición estética.

—Llevas a cabo diferentes aproximaciones a la idea del espectador. En un momento dado planteas que, en relación al hecho de ser espectador, de algún modo se compartimentan dos facultades: por un lado, una facultad epistemológica; por otro, una facultad práxica, la facultad de intervenir. Me interesa cómo discutes ese proyecto, tan propio del mayo del 68, de hacer que el arte sea y muera en el ámbito político, reivindicando también esa otra facultad propia de la ontología del espectador, la facultad del conocimiento.

—En un movimiento que a mí me parece muy clasista, suele hablarse de espectadores en referencia al cine y de público en relación al teatro o a las óperas: la noción de espectador suele llevar aparejada una idea de pasividad, de masa; el público se presupone más activo. Cuando Rancière habla del espectador emancipado nunca utiliza el ejemplo del cine, sino que siempre hace referencia al teatro y a ciertas prácticas performáticas que literalmente activan al espectador. Se presupone que el espectador de la performance es un espectador activo simplemente porque está de pie, cuando es posible que no le interese lo que está viendo, que pase cinco minutos por ella y se marche a tomar una cerveza; en cualquier caso, por definición se lo considera más activo que al espectador de cine, de televisión o de publicidad. La idea de que esta activación del espectador tenga que estar necesariamente aliada con un propósito de emancipación me parece que plantea una falsa dicotomía.

A mí me interesaba más pensar en cómo se construye la figura del espectador a partir de ciertas prácticas que se suponen semipolíticas, como pueden ser el cine de Gaspar Noé o Michael Haneke, en la medida que se supone que están planteadas como dardos hacia la sociedad burguesa —en el sentido de Baudelaire de épater le bourgeois—. Ellos se enmarcan dentro de esa tradición antiburguesa, cuando lo que hacen no es sino contribuir a la construcción de un espectador perfectamente pasivo y burgués. Es el mismo movimiento que efectúa el columnismo: el de moldear al espectador desde su propio paradigma estético. A raíz del artículo de Muñoz Molina sobre Roma, la película de Alfonso Cuarón, se establece una dicotomía entre aquellos que perciben la belleza como una afrenta —es decir, aquellos a los que no les gusta la película— y los que casualmente coinciden con su propia opinión. Se erige así como una autoridad epistémica. Los artistas perfectamente enmarcados son conscientes, por una parte, de su autoridad como creadores en la medida que controlan, a un nivel microfísico, el espacio de lo sensible, creando nuevas formas de percepción. Pero, por otra, también tienen conciencia de su posición como autoridades epistémicas: su propia creación se vincula a un modo de conocimiento que se inyecta en el espectador. A mí me interesaba pensar la política a partir de estos artistas —escritores, cineastas, performers, artistas plásticos— que se hacen cargo de su autoridad epistémica y la utilizan como tal.

© Asís G. Ayerbe.

—En el campo de la cultura existe cierto temor a que algo se desmorone, a que el orden se venga abajo y no se pueda recuperar nunca más. La retórica del columnismo a la que haces referencia trabaja a partir de ese miedo a que el orden estético dominante, el que nos ha hecho aprender a mirar las imágenes, aprender a pensar, sea suplantado por otro que celebre el caos y el desorden. Quizá el tema central sea deshacerse de la necesidad de identificarse, en tanto espectador, con un objeto específico, con esta idea de lo bello. Retomar, al contrario, ese proyecto de educación visual abierto del que hablábamos antes. Pero están claras las reticencias a que este impulso pueda romper la barrera impuesta por una sociedad de imágenes perfectamente instauradas, perfectamente bellas.

—En ese sentido el crítico cultural también funciona como autoridad epistémica, como prescriptor. Al efectuarse esa transformación del crítico en prescriptor se da lugar a la figura del comisario, que viene a ocupar el espacio en el que previamente se desenvolvía ese proyecto del crítico como productor de un nuevo sentido, de una obra de segundo grado con su propia crítica. Ese era el ideal del gran crítico de arte, ahora reemplazado por un comisario encargado de escribir catálogos y de programar las propias exposiciones. Al vincularse institucionalmente al comisario con el artista se dinamita la perspectiva crítica, y no solo entendida negativamente. Muchas veces, cuando se habla de hacer crítica, se asume que se tienen que criticar las cosas, cuando la perspectiva crítica no consiste necesariamente en eso. Yo parto muchas veces de películas que no me interesan ni me gustan especialmente, pero que estimo mucho más aprovechables en un sentido crítico que otras que adoro. Esa confusión es uno de los grandes lastres de la crítica cultural.

En el momento en el que se produce un desplazamiento de la figura del crítico, desde los medios de comunicación al interior del propio sistema del arte, nace esa figura omniabarcante. Por un lado, ese crítico no es autónomo, con lo que no puede decir todo lo que desearía; por otro, si desea ser autónomo ha de ser precario, pues ha de desligarse de una serie de medios de comunicación que ejercitan una disciplina política concreta. En ese momento se convierte en un mero prescriptor, en un escritor de fajas, en aquel que pone estrellas a las películas y nos dice cuáles hay que ver y cuáles no, discriminando desde su autoridad epistémica. Está claro que al crítico cultural no le interesa pensar en su propia praxis, está demasiado cómodo en esa posición. Al fin y al cabo, el paradigma de la autoridad epistémica no es sino otro mecanismo de poder, quizá no un poder económico ni tampoco un poder autoritario y déspota, pero desde luego un poder simbólico importante. Dada esa comodidad, no existe particular interés por pensar nuevas formas de crítica cultural, ni tampoco por ser comprensivo con los motivos de su escritura. Se trata de seguir hacia adelante, de continuar produciendo.

—Hacia el final de la primera parte del libro planteas una contraposición entre la crítica y la estética, que después desarrollas a través del estudio de diferentes fenómenos culturales en la segunda. Apuntas que la crítica cultural que interesa, que es una crítica de naturaleza constructiva, se planta en cierto modo frente a la mirada estética o estetizante.

—La crítica cultural tiene, en su producción, una semántica múltiple, es decir: tiene la facultad de ser polisémica, de funcionar con una multiplicidad de discursos que no tienen por qué proceder del ámbito académico o hegemónico, sino que pueden proceder de la propia percepción de los espectadores. A mí me interesa la crítica cultural que se retroalimenta de la opinión de los espectadores, que es capaz de bajar un poco a la calle. En ese sentido hablaríamos de una crítica mucho más preocupada por el efecto de la obra que de su proceso de producción, ya que se haría cargo de una obra ya producida. No digo que al crítico no deban preocuparle los mecanismos de producción artística, sino que lo que lleva a cabo al estudiar una obra ya terminada es una descripción de su efecto. Por otra parte, la estética piensa más bien el ser de la obra. Ese doble par crítica-efecto y estética-ser hace, desde mi punto de vista, que la crítica y la estética se vuelvan en cierto modo irreconciliables, en gran medida a partir de la difusión de ciertas formas artísticas que no nos permiten acceder a su proceso de producción. No nos introducimos en el taller del artista, no estudiamos a los artistas mientras construyen su obra, sino que la recibimos en el interior de un marco que nos viene dado, ya sea éste ARCO, una galería o un museo. Dependiendo del marco de la obra, su efecto ya queda modificado. Con los cines sucede algo parecido: el efecto de una película distribuida en las grandes cadenas de multicines de centros comerciales va a ser necesariamente distinto al de otra con distribución en salas pequeñas. La predisposición estética juega aquí un presupuesto social, aquel que nos obliga a discriminar antes de ver la propia obra, a categorizarla en función del lugar en que esta se programa o exhibe.

—No quería terminar sin hacer referencia a la pequeña ficción sobre la Movida Madrileña que ocupa el final del libro, donde haces interactuar la memoria de un espacio urbano —de Madrid, en este caso, como metrópolis y como centro de producción de imágenes— con una cierta tensión, la que se da entre una posible emancipación político-cultural y la reproducción de un sistema hegemónico de valores dados. Esa tensión se vuelve en muchos casos irreducible, en la medida que toda revolución acaba subsumiéndose en una dinámica hegemónica eventual. Ahora que hablabas de la obra de arte que no nos permite ser testigos de su proceso de construcción, de su quehacer, pensaba en cómo la ciudad, al menos de manera abstracta, puede ser un ejemplo de obra de carácter público de la cual el ciudadano participa de manera activa. Me interesa preguntarte por qué el libro termina ahí, en un espacio público, en una ciudad pensada como recipiente y productora de imágenes, y cuál es la dialéctica que estableces entre ciudad y estética.

—Quería aterrizar el libro de alguna manera, y para ello necesitaba terminar hablando de gestión cultural y políticas culturales. En realidad, a mí me habría encantado escribir un libro de historia de la política cultural; sería más efectivo y menos denso. Pero quería llegar ahí. Finalmente llevé a cabo un ejercicio especulativo acerca de algo que a mí me pilla de cerca como la Movida; no es que me interese particularmente, es probable que si fuese de otra ciudad o de otro barrio hubiese hablado de otro fenómeno, pero la de Tierno Galván es una figura muy presente en mi infancia, durante la cual gobernó siempre el PP en Madrid y en mi casa se lo evocaba como una especie de arcadia: había existido una época, no demasiado lejana en el tiempo, en la que un señor de izquierdas promovía desde las instituciones un cierto tipo de cultura, en concreto la cultura de la liberación sexual. A lo largo de los últimos años se han publicado muchos ejercicios críticos sobre la Movida, algunos más acertados que otros, que apuntan hacia el supuesto carácter despolitizado de esa liberación, como si por el hecho de que fuese el propio Tierno Galván desde el Ayuntamiento quien difundiera un paradigma cultural este no pudiese tener carácter político. Lo que me interesa no es tanto la manera en que Tierno Galván difundía todas esas imágenes, sino cómo estas nos han llegado y se han inscrito en ciertos discursos, cómo las imágenes logran o no logran ser independientes. Y para eso es preciso pensar la naturaleza de la institución, así como la institucionalización e inscripción de las imágenes. Por esa vía recojo Madrid, la película de Basilio Martín Patino, que juega con las imágenes de la muerte de Tierno Galván pero también con las de la Guerra Civil, que en cierto modo trata de rastrear qué es lo que sucedió en esta ciudad y cómo se conecta la Movida con el ¡No pasarán!… Es una película interesantísima en ese sentido. Intenté que mi ejercicio especulativo fuese también el ejercicio político de repensar ciertas imágenes, ciertos iconos de la ciudad.

Lo mismo ocurre con el 15-M. En el libro hago referencia al proyecto de Carmena de abrir un museo dedicado al 15-M en la Puerta del Sol, y defiendo que es precisamente ahora, cuando afortunadamente parece que ese proyecto no se va a llevar a cabo, cuando hay que luchar por la independencia de las imágenes del 15-M, que son nuestras, que son colectivas. La ciudad, por desgracia, ya no nos pertenece. A mí me encanta el urbanismo, y pienso que el derecho a la ciudad es uno de los más importantes, pero no siento que Madrid pertenezca a sus habitantes, y desde luego no a los habitantes del sur de la ciudad. Madrid pertenece, en último término, a grandes empresas, del mismo modo que el arte en Madrid pertenece a grandes empresas. La ciudad también se nos ha clausurado, pero lo interesante es que estéticamente no se nos presenta así, sino libre y dispuesta. La realidad es que la ciudad no está dispuesta, que todos los mecanismos de formación cultural que se despliegan en Madrid —ahora mismo con las Meninas como epicentro del paradigma estético, algo que hace gracia a todo el mundo pero que a mí me parece absolutamente clave— son intervenciones de carácter lúdico sobre un espacio clausurado. Solo nos queda eso: lo lúdico, la relación con colores y formas que despiertan en nosotros cierto ánimo fabulador. Todo ello para tapar que la ciudad está totalmente cerrada a sus habitantes.

—————————————

Autor: Pablo Caldera. Título: El fracaso de lo bello. Editorial: La Caja Books. Venta: Todos tus libros.

-

El vuelo y el mar

/abril 01, 2025/Cuando Trochet enuncia lo que importa habla de «la fuerza disruptiva que puede tener cualquier tormento, y la dinámica reconstructiva de tener un plan. La ansiedad es un veneno, incluso para las personas más optimistas; a menudo, el remedio reside en nuestra fragilidad». A partir de ahí comienza la redacción de este libro de viajes, apuntando, a lo largo de muchas páginas, cómo prender el fuego de la voluntad para mantener luego viva la llama. Nos va dictando patologías mientras nos va convenciendo de que son obstáculos de dimensiones humanas, y por tanto salvables. Alguien hablará de resiliencia, cuando a…

-

Loas literarias a un catálogo espectacular

/abril 01, 2025/El libro entremezcla el género de la memoria con el de la entrevista. Entre los autores memorados y memorables se encuentran los clásicos contemporáneos: Borges, Semprún, Cortázar, Caballero Bonald, García Márquez y Vargas Llosa. La lista es más larga, y todos tienen en común (salvo Mario) haber fallecido. La impactante ilustración de cubierta a cargo de Fernando Vicente se encarga de mostrarnos sus retratos en blanco y negro, no así los coloridos autores vivos a los que Juan Cruz entrevista en este volumen: Luis Landero, Bárbara Blasco, Javier Cercas, Eduardo Mendicutti, Antonio Orejudo, Cristina Fernández Cubas, Leonardo Padura, Rafael Reig…

-

Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón

/abril 01, 2025/La historia de América ha fascinado siempre. Puede ser por su enormidad o su variada riqueza, por las muchas aventuras y desventuras allí sucedidas, o por esa lejanía tan teñida de familiaridad. Ocupados a menudo en estériles disputas por el pasado, hemos descuidado algo más importante: la tersa belleza de las primeras crónicas. Si buscamos bien en ellas quizás podamos encontrar algunas claves para entender América, y también España, pues por entonces no estaba muy claro dónde empezaba una y acababa la otra. Zenda adelanta la introducción a Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón (Ladera Norte). *** INTRODUCCIÓN Algo similar se podría responder…

-

Maruja Mallo o el desafío al olvido

/abril 01, 2025/Esta narrativa híbrida parte de hechos biográficos y anécdotas atestiguadas sobre la pintora, ficcionados e hilvanados para esbozarnos un retrato que, si bien no es exhaustivo, posibilita acercarnos a su figura y obra. Porque, sin duda, uno de los mayores aciertos de esta novela es la conexión entre su quehacer artístico —pinturas, escenografías, ilustraciones, cerámica— y sus experiencias, de tal modo que ambas se interconexionan y justifican. La inclusión en la narrativa de pasajes más técnicos, incluso partes de conferencias y artículos donde la propia Maruja Mallo da cuenta de su evolución y perspectiva, o explica el origen e influencias…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: