I

I’ve seen the future, brother.

It is murder.

El taxi toma la carretera que conduce a la cima del Mont-Royal con una precisión lánguida. En el lado izquierdo de la calzada, los intersticios de una valla permiten vislumbrar un cúmulo de lápidas antiguas y abigarradas. «¿Está enterrado aquí Leonard Cohen?», pregunto. Por el retrovisor veo cómo el conductor fija sus ojos en los míos mientras su sonrisa deja al descubierto una dentadura amarillenta y algo raída que destaca como un fluorescente ajado en la tez negruzca. No responde. Repetimos la pregunta, ahora en francés. «Je ne sais pas», responde. Desde una gran plaza que se abre en la cima del monte se alcanzan a intuir las motivaciones de la urbe, resignada a debatirse entre su identidad norteamericana y su vocación europea. Se otean a lo lejos, tras el telón que impone el pequeño bosque de rascacielos, las dársenas a las que se asoma el ábside de la pintoresca ermita de los marineros —la «Our Lady of the Harbor» de «Suzanne»— y cobra consistencia la esquizofrenia deslavazada de unas calles que se enroscan y se estiran sin un propósito definido. Con ese mismo desnorte emprendemos el descenso y, tras bordear un pequeño lago que irrumpe ante nuestros ojos como un regalo del azar, damos con el recinto del viejo camposanto, que resulta ser inmenso. Nos acercamos a la valla que lo cerca y de vez en cuando nos vamos asomando al interior, por si el destino nos quiere brindar el hallazgo de una tumba que sabemos imposible de encontrar entre tantos nombres como se hacinan a lo largo y ancho de la metrópoli.

Cementerio del Mont-Royal.

Lo enterraron aquí, sí, mientras alguien leía unos pocos versos escogidos de «You Want It Darker» y los árboles se despojaban de sus hojas para dar la bienvenida al invierno. Alguna vez dijo que Montreal era el único lugar donde se sentía verdaderamente en casa. De vez en cuando sopla una brisa fresca y llega hasta nuestros oídos el canto despreocupado de unos pájaros. Vemos cómo se cuela por una rendija, apresurada, la sombra amigable de un castor.

II

I learned to write

What might be read

On nights like this

By one likes me.

En la década de 1970, Leonard Cohen se compró un tríplex en la Rue Vallières. En el teléfono móvil compruebo que no queda muy lejos del hotel. El sol amenaza por derretir el asfalto cuando me aventuro por el Boul’Saint-Laurent, que a estas horas de la tarde late con la cadencia que marcan los biorritmos del barrio latino. Me sale al paso una librería española que tiene más de zoco que de otra cosa e irrumpe, en la medianera de un bloque de viviendas, un mural con la efigie del bardo que quiero interpretar como una premonición benéfica. Por las inmensidades de la Rue Rachel se desparrama una vida que comienza a oler a verano. La calle que busco es una de las que bordean el Parc du Portugal, unos recoletos jardines cuyo nombre reconoce la impronta que la inmigración lusa dejó en esta ciudad, pero no encuentro allí señal alguna que indique dónde tuvo su residencia Mr. Cohen.

Boulevard Saint-Laurent.

Casa de Leonard Cohen en la Rue Vallières.

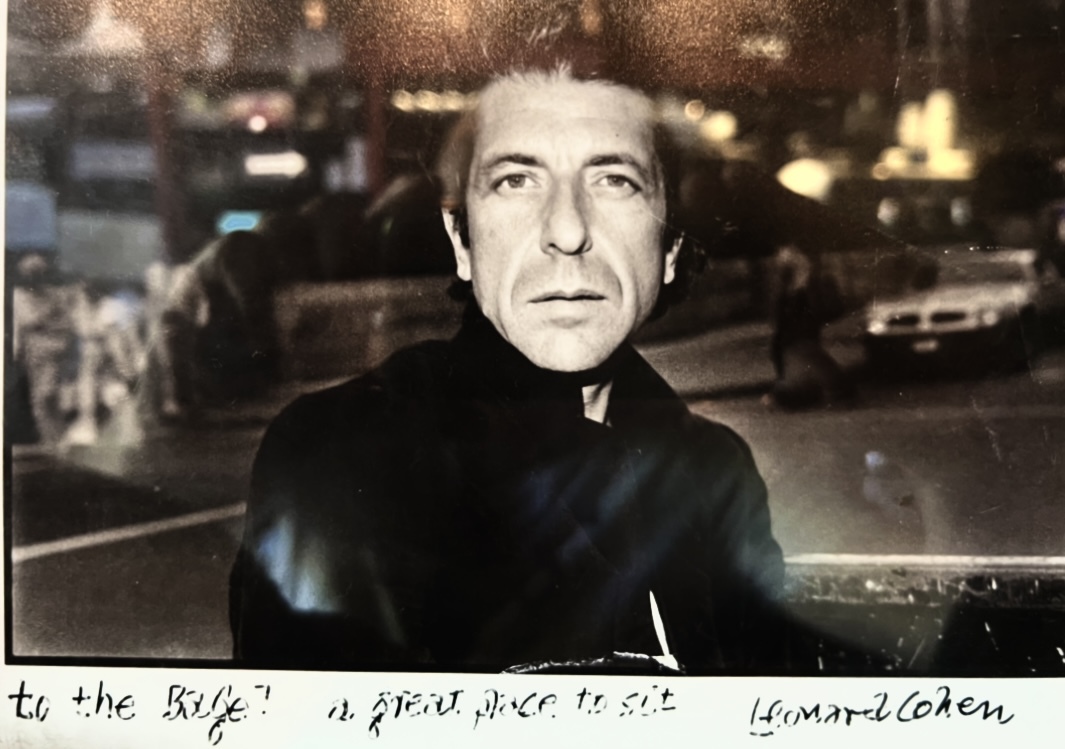

Termino preguntando al empleado de una ferretería que en ese momento deposita unas cajas en un almacén colindante. Señala hacia el edificio que se levanta casi en la esquina con Saint-Dominique: «He lived there». Me cuenta que solía sentarse en las escaleras del porche a ver cómo pasaba la vida, y que todas las mañanas acudía a desayunar al Bagel Etc. «You’ll love its breakfasts», me sugiere. El local queda al lado y está cerrado a estas horas, pero acudiremos dos días después para probar sus famosos huevos rancheros y charlar un rato con uno de los camareros, que fue antes cliente y coincidía en la barra con el bueno de Leonard en las primeras horas de la jornada. Hay una parte del bar que tiene mucho de santuario en memoria de quien fuera el morador más ilustre de estos pagos: de una pared cuelga un retrato pintado a partir de la carátula de Various Positions, sobre la caja registradora luce una fotografía colocada a modo de estampita, al lado hay otra imagen enmarcada bajo la que se lee una leyenda autografiada por el propio Cohen: «To the Bagel, a great place to sit.» En mi primera incursión en el barrio, el empleado de la ferretería ya me había dado a entender que aquí primaba el vecino sobre la estrella. «Was he also big in Spain?», me preguntó algo sorprendido cuando supo que yo venía siguiendo sus huellas desde el otro lado del océano. «He was big all around the world», le contesté. «He talked to everybody, he was a good man», replicó con la voz estrangulada.

Dedicatoria autógrafa de Leonard Cohen en el Bagel Etc.

III

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord.

But you don’t really care for music, do you?

Camino por la larguísima Rue Sherbrooke, desierta en esta soleada mañana de sábado, hacia los predios de Westmount. Paso junto a mansiones que acogen las sedes de altos organismos oficiales, me detengo a fotografiar las gárgolas de un templo masón y vacilo cuando una encrucijada junto al edificio del ayuntamiento me obliga a decidirme por una u otra dirección. El Chemin de la Côte-Saint-Antoine traza una suave pendiente a medida que comienza a bordear el Parc King George y se enrosca luego en una bifurcación que se llama Croissant Belmont y que desemboca en Belmont Avenue. La casa que luce en su puerta el número 599 me recibe en la misma esquina. Aquí creció Leonard Cohen y aquí vino en una fecha imprecisa, cuando ya había volado del nido familiar, para visitar a su madre. Todavía era un joven que jugaba a ser poeta y aporreaba con más pena que gloria una guitarra cuyo diapasón no terminaba de emitir las notas que él quería pronunciar. Aquel día —me gusta pensar que fue en algún momento de la tarde, que caía lentamente el sol sobre las aguas del majestuoso río San Lorenzo, que se apagaba perezosamente la alegría de los juegos infantiles—, tras cumplimentar las atenciones debidas a su progenitora, Cohen salió a dar un paseo por el parque y percibió cómo se enhebraba en el aire la melodía inesperada de una canción flamenca. Había un gitano español tocando en un banco, al pie de la pista de tenis, y se acercó a él para preguntarle si sería tan amable de impartirle unas clases. El gitano —¿qué edad tendría?, ¿cuál sería su nombre?, ¿qué pensaría al ver a aquel joven acercarse y solicitarle unos servicios que él no contaba con prestar?— accedió y se presentó al día siguiente en el 599 de Belmont Avenue. Le enseñó una sucesión de seis acordes que ensayaron a lo largo de esa tarde y las otras dos que la siguieron. El cuarto día, el maestro no acudió a la cita. En la primera sesión, había dejado escrito en un papel el número de teléfono del lugar donde se hospedaba. Extrañado por su ausencia, su alumno lo marcó y se encontró hablando con la recepcionista de una modesta pensión de la ciudad. La mujer le confirmó que el gitano se alojaba allí, pero también que ya no le iba a poder impartir más clases: se había suicidado la noche anterior en su cuarto; no había dejado nota alguna, ni recado para los familiares que pudieran estar aguardando noticias suyas en quién sabe qué lugar de España. El propio Cohen lo contó muchos años después, en el discurso que ofreció cuando, en octubre de 2011, recibió el Príncipe de Asturias de las Letras: «La noticia me puso muy triste, evidentemente, y quiero desvelar ahora algo que no he contado nunca en público: esos seis acordes, esa pauta de sonido de la guitarra, han sido la base de todas mis canciones y de toda mi música»,

Casa de infancia de Leonard Cohen, en Belmont Avenue.

No sé si aún pertenece a la familia Cohen el número 599 de Belmont Avenue. La casa parece vacía y la ventana de la sala de estar, en la planta baja, permite entrever la tapa de un piano de cola. Un vecino que ha salido a hacer deporte me ve y se acerca, puede que suspicaz ante la presencia de un extraño en este barrio residencial de gama alta. «Is this the house where Leonard Cohen grew up?», pregunto en mi inglés desvencijado. «Yes, it is», responde, «the story says he used to play guitar there, in the park». Asiento en silencio. Señala hacia el coche aparcado en un lateral del chalet y bromea: «That’s the owner’s car, but it wasn’t Leonard Cohen’s car». Me adentro en el parque, bordeo la pista de tenis y me detengo en los bancos que miran hacia un césped en cascada que ofrece una perspectiva insólita, por beatífica, de la ciudad destartalada por la que tanto he caminado en estos días. Una placa instalada en uno de ellos recuerda a una mujer llamada Betty Yee Toye que falleció en 2017 y que debió de entretener sus horas de ocio por estos mismos senderos. Me siento en el contiguo y juego a imaginar que fue precisamente en él donde conoció Leonard Cohen a aquel gitano anónimo que, con sólo seis acordes, cimentó un porvenir que haría historia. Durante unos minutos disfruto del espectáculo que ofrece el verano al derramarse sobre la gran ciudad en calma. Un hombre juega con su hijo en la pista y de vez en cuando llegan a mis oídos sus voces joviales. Tiene la mañana un aire de aleluya que intenta en vano conjurar todos los crímenes a los que nos abocará el futuro.

Y digamos que sea el río el que conteste a nuestro “por siempre Leonard”… Quien hizo posible que todos quisiéramos viajar con ella, con la loca del río…

Nunca fui mucho de Leonard Cohen, sinceramente me parecía aburrido (no se enfade nadie) quizá porque no hablo inglés. Tras leer este relato creo que tendré que escucharle de nuevo. Muchas gracias.

Nunca es un delito tener gustos propios u opiniones diferentes. Quizás hay música que se puede oir en cualquier momento, o no. Quizás hay música que solamente se oye en determinados momentos, o no. Quizás hay música especialmente dirigida a determinadas idiosincrasias, o no. Quizás lo que parece aburrido en general puede parecer tremendamente sugerente en circustancias especiales, o no. Creo que, con LC, hay que dejarse arrullar en momentos tranquilos, relajados, en los que los sentimientos de nostalgia, de amor, los recuerdos, nos invadan de lleno, cómodamente repatingados o derramados en nuestra mejor butaca, paladeando poco a poco un buen brandy, y, a ser posible, tomando la mano tendida de nuestra loca o loco del río particular. Tomando la mano tendida o siguiendo el ritmo pausado de su música… haciendo otras cosas… e imaginando estar a la orilla del río. Creo que LC es el último romántico y que hay que serlo también o convertirse para apreciar su música, su ritmo pausado, sus elocuentes silencios entre frases… su poesía. Porque el romanticismo es mágia.

Mis disculpas por mis palabras. Tenga usted en cuenta que son palabras de un viejo lobo cansado al que los recuerdos le sumergen en la nostalgia…

No me sorprende que Leonard Cohen haya crecido en el barrio judío de clase media acomodada de Westmount, y me alegra el día saber que, de adulto, escogiera la mucho más viva y étnicamente rica vecindad francófona de Rachel/Saint Laurent, cerca de lo que fue la casa de mis padres.

Hermosa descripción del “coin” de mis padres en Rachel, y también de los hermosos cementerios de Notre Dame des Nieges y Mont Royal, donde descansa mi padre.

Léonard descansa con su familia en el cementerio judio (español-portuges).

Sus admiradores, siguen dejando un mensaje o piedra junto a su lapida. Dep