Puede que Robert Bresson, como el jansenista que fue, sea el más heterodoxo de todos los cineastas traídos a estos artículos. Marcelino Menéndez Pelayo —uno de los grandes eruditos de la ortodoxia católica, la historia de las ideas, la literatura en español, la interpretación de la estética y otros saberes de enjundia— incluye a los jansenistas en su Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882). Ya acabados los tomos dedicados a la Reforma protestante y a la Contrarreforma, en el volumen que versa sobre el siglo XVIII, el enciclopedismo y la preponderancia de la cultura francesa, los jansenistas —enemigos jurados de los jesuitas—, entre tanto afrancesado, tienen su propia entrada. Ciertamente, la fe de Jansenio —quien fuera obispo de Ypres (1636-1638)— es considerada herética por la iglesia católica.

Así pues, dado el escepticismo del común del paisanaje respecto a estas cuestiones —yo el primero y de los más descreídos—, sé positivamente que llamar la atención sobre un cineasta hablando de su jansenismo es atraer a muy pocos espectadores a su filmografía.

Elogiaré, por tanto, una virtud del gran Robert Bresson que sintoniza plenamente con la sensibilidad de nuestros días: su animalismo. Si mañana, en alguna filmoteca se le dedicase un ciclo, mediante ese procedimiento —“diálogo”, lo llaman—, por el que las grandes pinacotecas madrileñas confrontan a un artista con otro —en principio ajenos entre sí—, para que el visitante descubra las analogías y saque sus propias conclusiones, yo pondría a dialogar Al azar de Baltazar (Robert Bresson, 1966) con ¡Adiós, Cordera! (1893), el más lírico y conmovedor de los cuentos de Leopoldo Alas, Clarín. Sí señor, hay algo en Rosa, la niña que despide a la Cordera, en el prado de Somonte, cuando el tren se lleva a la vaca al matadero, que dialoga con Marie (Anne Wiazemsky), la joven de Bresson que es lo único bueno que depara el azar a Baltasar —el asno que da título a la cinta—, la única que no lo maltrata.

Para unos, la virtud de Marie es platónica; para otros, por muy hereje que Bresson fuera para la iglesia católica, es ese amor franciscano a los animales. Para el gran Godard —a quien El azar de Baltasar le tocó tan de cerca que Anne Wiazemsky fue su segunda esposa—, la película “resume el mundo en hora y media”. Y si por “mundo” entendemos ese recorrido que nos lleva de la inocencia de los juegos infantiles, que Baltasar comparte con los niños de su entorno —como Rosa y Pinín con la Cordera—, a las mezquindades y miserias de la vida adulta que convierten a Baltasar en una bestia de carga, el “mundo” está contado con una maestría absoluta.

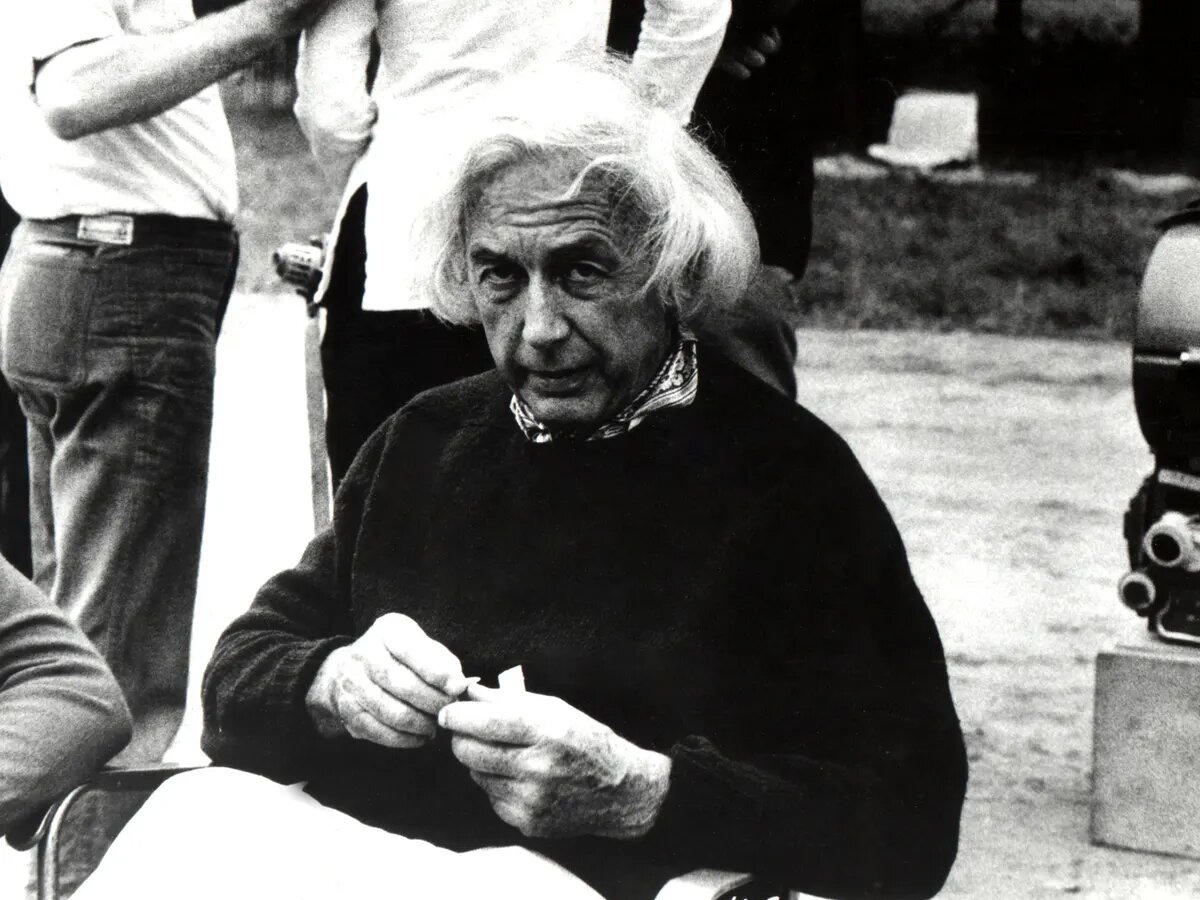

Olvidadas ya sus primeras inquietudes pictóricas y fotográficas, Robert Bresson (Brémont-Lamothe, Auvernia, 1907 – París, 1999) se dio a conocer como realizador en los años más difíciles para la cinematografía gala de todo el siglo XX: los de la ocupación alemana de Francia. Los cineastas que no optan por el exilio, que se ha llevado a Hollywood a maestros como René Clair, Jean Renoir o Julien Duvivier, tienen que renunciar al realismo poético por derrotista y a la vanguardia por decadente. Sólo se pueden rodar cintas de evasión, que no molesten a los alemanes, o, directamente, que sirvan a sus intereses.

Marcel l’Herbier, antiguo vanguardista, se decanta por la evasión en La noche fantástica (1942); Marcel Carné —el más grande de los poéticos— hace otro tanto y estrena Los visitantes de la noche (1942). Bresson, que viene de pasar dieciocho meses confinado en un campo de prisioneros de Alemania, se estrena con una historia que le ha contado un dominico suizo —Raymond Leopold Bruckberger— con el que ha compartido su cautiverio, sobre las monjas que atienden a las exreclusas: Los ángeles del pecado (1943). El cineasta retrató con tanto escrúpulo los gestos, actitudes y ademanes de sus religiosas que fue capaz de expresar su espiritualidad sin recurrir en modo alguno a lo sobrenatural.

Ya con la liberación, llega Las damas del bosque de Bolonia (1945). Protagonizada por la española María Casares, nuestra compatriota será la única actriz profesional que colaborará con Robert Bresson. Tanto Anne Wiazemsky como Dominique Sanda —protagonista de La mujer dulce (1969)— fueron descubrimientos suyos que desarrollaron una filmografía con posterioridad. Pero cuando él las contrató eran dos desconocidas para el gran público. Para Bresson, el jansenismo básicamente era austeridad, como lo son, de hecho, éste y el resto de los puritanismos para todos los mortales. Pero en nuestro cineasta esto se traduce en una puesta en escena desprovista totalmente de artificios. Artificios entre los que se incluye la interpretación profesional.

“Hay que abandonar el prejuicio en contra de la sencillez”, declarará el realizador que, junto a Carl Theodor Dreyer, hará el cine más austero y elevado de toda la historia. No es en modo alguno gratuito comparar Le procés de Jeanne d’Arc (1962) de Bresson con La pasión de Juana de Arco (1928) de Dreyer. Y, al igual que su colega danés en Vampyr (1932), Bresson también es un maestro en la utilización del espacio que queda fuera del campo del tomavistas en alusión a lo mostrado en la pantalla. Abundando en su afán por despojar su discurso de todo artificio, consigue hacer un cine puro, sin un ápice de contaminación teatral, sin interpretación alguna. Sus actores se mueven por el campo que abarcan sus planos como autómatas.

Con el correr del tiempo, la mala conciencia creada en Francia durante la ocupación alemana dará lugar a todo un género del cine francés: el de la resistencia. Una obsesión de la pantalla vecina como lo será en la nuestra la Guerra Civil y cuanto a ella concierne, desde la Segunda república hasta el franquismo. La diferencia más notable entre ambas monomanías es que la resistencia francesa también dará lugar a todo un subgénero del cine inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a excepción de El Ejército de las sombras (Jean-Pierre Melville, 1970) pocos filmes sobre la resistencia francesa alcanzan la maestría de Un condenado a muerte se ha escapado. Acogido por la crítica con un entusiasmo hasta entonces sólo desplegado para saludar el cine de los místicos escandinavos —Dreyer, Ingmar Bergman, Victor Sjöström— Bresson obtuvo el premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes de 1957.

Su literatura —“El cine no es un espectáculo fotografiado, sino una escritura”, sostenía— ya se muestra despojada de todo artificio en Las damas del bosque de Bolonia. Basada en un fragmento de Jacques el fatalista, de Diderot, en sus secuencias Bresson nos propone uno de los más impresionantes retratos de los sentimientos que en la pantalla lo han sido a través de la despechada Hélène (María Casares), quien se venga de Jean (Paul Bernard), cuando éste la abandona. A tal fin, maniobrará subrepticiamente hasta conseguir que se case con Agnès (Elina Labourdette), una entretenida de la que ignora su pasado, aunque constituye una ofensa para Jean como marido.

“¿Qué más da? ¡Todo es ya gracia!”, dice el cura de Ambricourt (Claude Laydu), el protagonista de Journal d’ un cure de campagne (1951), antes de entregar el alma. Es el propio Bresson quien ha alcanzado la gracia, que en su caso podría definirse como la perfecta sintonía entre el ascetismo del asunto a retratar y la austeridad del estilo al retratarlo, o, si el lector lo prefiere, el perfecto equilibrio entre la forma y el fondo. Pero hay algo más. Siendo el filme la adaptación de Diario de un cura rural (1936), la célebre novela de Georges Bernanos, sobradamente traducida en España, en la que se sublima la batalla contra el pecado de un joven religioso, y siendo Bresson un escritor que se vale de su tomavistas a modo de pluma, Journal d’ un cure de campagne se convierte en una adaptación cinematográfica singular.

A la sazón, los cánones mandan que, puestos a llevar una novela a la pantalla —versiones que siempre suelen obedecer a los éxitos editoriales—, el cineasta vaya a buscar esa imagen que vale más que mil palabras, mostrar todo lo que pueda no decirse. Verbigracia: Le diable au corps, versión cinematográfica, por otro lado, encomiable, que Claude Autant-Lara dirige en 1947 sobre la novela homónima de Raymond Radiguet. Pues bien, Bresson viene a hacer justamente todo lo contrario en Journal d’ un cure de campagne. Fue así en busca de lo más íntimo de la novela para mostrarlo a sus espectadores sin la más mínima concesión al cine como espectáculo.

Aunque su escaso éxito comercial le obligó a rodar muy de tarde en tarde, cuando estrenó Pickpocket (1959), sobre un carterista que acaba encontrando la gracia como el Raskolnikov de Dostoievski en el último momento, en esa redención final tan de Bresson, no sólo revalida su gracia, también se convierte en todo un clásico del cine europeo. “Bresson es al cine francés lo que Mozart a la música alemana”, estima Godard. Entre su producción posterior, toda ella sobresaliente, hay que llamar la atención sobre Mouchette (1977) y El dinero (1983), su última cinta.

-

El vuelo y el mar

/abril 01, 2025/Cuando Trochet enuncia lo que importa habla de «la fuerza disruptiva que puede tener cualquier tormento, y la dinámica reconstructiva de tener un plan. La ansiedad es un veneno, incluso para las personas más optimistas; a menudo, el remedio reside en nuestra fragilidad». A partir de ahí comienza la redacción de este libro de viajes, apuntando, a lo largo de muchas páginas, cómo prender el fuego de la voluntad para mantener luego viva la llama. Nos va dictando patologías mientras nos va convenciendo de que son obstáculos de dimensiones humanas, y por tanto salvables. Alguien hablará de resiliencia, cuando a…

-

Loas literarias a un catálogo espectacular

/abril 01, 2025/El libro entremezcla el género de la memoria con el de la entrevista. Entre los autores memorados y memorables se encuentran los clásicos contemporáneos: Borges, Semprún, Cortázar, Caballero Bonald, García Márquez y Vargas Llosa. La lista es más larga, y todos tienen en común (salvo Mario) haber fallecido. La impactante ilustración de cubierta a cargo de Fernando Vicente se encarga de mostrarnos sus retratos en blanco y negro, no así los coloridos autores vivos a los que Juan Cruz entrevista en este volumen: Luis Landero, Bárbara Blasco, Javier Cercas, Eduardo Mendicutti, Antonio Orejudo, Cristina Fernández Cubas, Leonardo Padura, Rafael Reig…

-

Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón

/abril 01, 2025/La historia de América ha fascinado siempre. Puede ser por su enormidad o su variada riqueza, por las muchas aventuras y desventuras allí sucedidas, o por esa lejanía tan teñida de familiaridad. Ocupados a menudo en estériles disputas por el pasado, hemos descuidado algo más importante: la tersa belleza de las primeras crónicas. Si buscamos bien en ellas quizás podamos encontrar algunas claves para entender América, y también España, pues por entonces no estaba muy claro dónde empezaba una y acababa la otra. Zenda adelanta la introducción a Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón (Ladera Norte). *** INTRODUCCIÓN Algo similar se podría responder…

-

Maruja Mallo o el desafío al olvido

/abril 01, 2025/Esta narrativa híbrida parte de hechos biográficos y anécdotas atestiguadas sobre la pintora, ficcionados e hilvanados para esbozarnos un retrato que, si bien no es exhaustivo, posibilita acercarnos a su figura y obra. Porque, sin duda, uno de los mayores aciertos de esta novela es la conexión entre su quehacer artístico —pinturas, escenografías, ilustraciones, cerámica— y sus experiencias, de tal modo que ambas se interconexionan y justifican. La inclusión en la narrativa de pasajes más técnicos, incluso partes de conferencias y artículos donde la propia Maruja Mallo da cuenta de su evolución y perspectiva, o explica el origen e influencias…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: