No sé si no duermo por el dolor que nace en el hombro, a veces baja por el brazo y no se detiene hasta llegar casi a los dedos o porque he nadado esta misma noche, aunque tal vez se deba a que he engañado a esa cría de 22 años que hace diez días me estiraba los tendones, tensaba la espalda y revolvía los omoplatos como si quisiera reavivar a un moribundo mientras confesaba desde el más allá que Pedro Salinas era su poeta favorito y si yo había leído las cartas de amor hacia aquella americana a la que amó peligrosamente. En la siguiente sesión la presté esas confesiones inconfesables que el escritor enviaba con la pasión de un adolescente a Katherine Whitmore y el pavor de haber puesto todos los huevos en la misma cesta.

Debiera haberme dormido hace al menos dos horas porque esta madrugada me dio no sé muy bien cómo por regresar a esa novela triste de aguacero y nostalgia en la que Ricardo Reis regresa a la Lisboa de 1935 tras su retiro de tres lustros por Brasil y esa primera noche, en el Hotel Bragança, durante la cena, a la que ha acudido cuando aún resonaba la última de las ocho campanadas del reloj de caja alta del descansillo del recibidor, ha observado a una joven cuya mano derecha acariciaba la otra, paralizada y ciega.

Toda la jornada imaginé cómo sería esa muchacha que si se la contemplaba de frente parecía joven y si de lado adolescente. Cómo se conduciría por la vida, mientras se bañaba, en la biblioteca o andando. Qué pericia habría adquirido para vestirse. Si la causa fue un accidente o una enfermedad, si de nacimiento o de un año, si recuperable o para siempre. ¿Y si fuera para siempre? E intentaba recrearla porque mi invalidez es semejante. Cierto que intento disimularla y si alguien se ha fijado en mi torpeza al levantar un libro o despojarme del abrigo he aclarado como sin darlo importancia que tengo un dolor incómodo en el hombro.

A todos he ocultado que una parálisis me despertó hace casi dos meses. El hombro se había independizado, mostraba a las claras una insubordinación inconcebible que esperaba se iría debilitando conforme pasaran las horas. Aguanté el dolor un día y otro. No dormía lo suficiente porque no podía descansar sobre el lado izquierdo, el habitual. Estaba impedido en la ducha y mientras conducía el coche: el brazo no me obedecía. Hasta que acudí a una fisioterapeuta, que me maltrató sin consideración alguna.

Pero hoy me planté. Decidí volver a la piscina. Apenas un nadador a eso de las nueve. No me atreví, aunque está prohibido, a tirarme de cabeza por si el brazo o el hombro no me respondieran. Me dejé caer flexionando las rodillas. El agua me pareció irreal. Ajena. No es que estuviera fría o templada: la sentí… líquida.

Me impulsé con los pies mientras colocaba las manos hacia delante, dejándome llevar lo más lejos posible antes de alzar el brazo derecho, respirar y lanzarlo. Llegó el turno del izquierdo. En ese momento vi que no iba a ser como antes. No quise obsesionarme y moví de nuevo el derecho mientras tomaba aire como si fuera a bucear. Después volví a comprobar que me costaba levantar el hombro y el brazo izquierdos, que estaban adormilados.

Pero no me paré. Seguí hasta el final de la calle y regresé como fui, despacio, vacilante. Imaginé que si alguien miraba hacia la piscina desde la cristalera de la sauna dirían en silencio algo así como “Pobrecillo. ¿Será para siempre, por un accidente?”. No quise comprobar que alguien me estuviera contemplando. Seguía a lo mío, despacio, sin que me costara cada vez más, pero tampoco mejoraba.

No descansé hasta completar 16 largos. Imaginaba que el esfuerzo no favorecería la recuperación. Me había dicho la chica enamorada de Pedro Salinas que hiciera unos ejercicios, que no cumplí, pero que ni se me ocurriera nadar. Pensé que esta traición podría abocar en quedarme con el brazo silente, como el de la joven del Hotel Bragança. Así que nadé todo un largo utilizando sólo el brazo derecho, con el izquierdo abrazado a mi cuerpo (ya más grueso, más hinchado, como dicen que al final de sus días debía de estar George Michael). En pleno esfuerzo me vi participando en unos juegos o pruebas para incapacitados, que se me jaleaba, que me esforzaba por una medalla, quizá de latón o de distrito municipal.

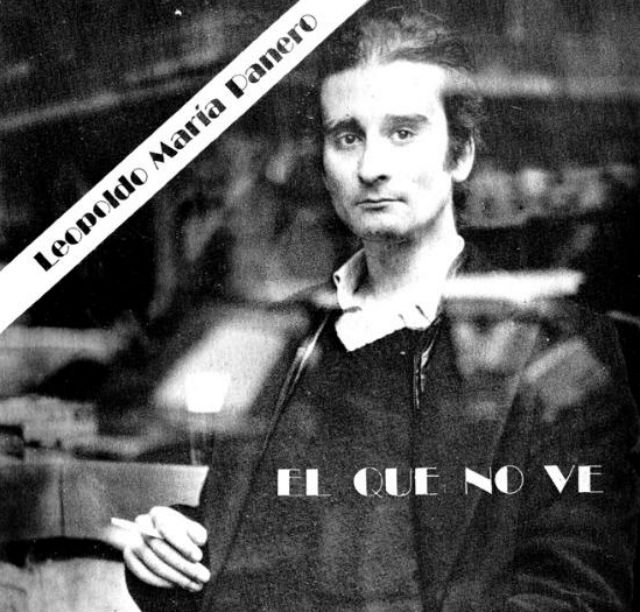

También creí que un nadador musculoso y rasurado me contemplaba desde el final de la calle, acodado sobre el borde de la piscina, como si estuviera recostado de espaldas a la barra de un bar (igual que esa foto de Leopoldo María Panero en la portada de su libro El que no ve, fumando, mirando a la cámara, creo que con un vaso en una mano, pero no desafiante) calculaba el esfuerzo que yo haría. Esa mirada piadosa de alguien que jamás puede comprenderte, que no quiere comprenderte, que te da la espalda envuelto en un albornoz azul pálido de un spa caro de Londres.

Horas después, aquí estoy. Esperando que el sueño siga siendo algo así como dormir sin ser consciente de nada. Ni del dolor. Ojalá pudiera soñar con que estuviera nadando, en una piscina solitaria, sin final, con los dos brazos.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: