Finales de diciembre de 1874, Fulham, Londres.

Stanley Baldwin, futuro primer ministro de Inglaterra y su primo Joseph Rudyard Kipling pasaban las fiestas en casa de sus tíos Georgina y Edward Burne-Jones, con el resto de su familia: los Baldwin, los Poynter, y George Eliot, la escritora, una buena amiga. Quienes llamaban así a la puerta eran William Morris —tío Topsy— y su mujer, íntimos de siempre.

Imagínense esa cena: por un lado, el liberalismo decimonónico más radical, el Arte, la creatividad en estado puro, los últimos prerrafaelitas; por otro, la representación más purista del conservadurismo inglés y la moral victoriana. Brindando y disfrutando juntos, como hicieron siempre que pudieron, sin rencillas ni rencores. La familia y la amistad por encima de la política. Fascinante, ¿no creen?

Todos identificamos a Rudyard Kipling con el exotismo de la India y sí, nació allí de padres británicos el 30 de diciembre de 1865. A los seis años viaja con su hermana a estudiar a Inglaterra. Si bien su infancia en Lahore había sido idílica, en cuanto pisa suelo inglés las cosas se tuercen, y mucho. Son acogidos por una familia de Southsea, y sufre malos tratos por parte de la madre y el hijo, clásicos abusones que le marcan de por vida. Durante el tiempo que vive con ellos pasa el mes de Navidad en La Grange, la casa de sus tíos Burne-Jones en Londres, y son los únicos momentos de felicidad que recuerda en esos primeros años en Inglaterra.

En 1878, al cumplir trece años, abandona por fin la llamada “casa de la desolación” e ingresa en el United Service College, un colegio para hijos de militares en Devon. Físicamente es bastante más grande y fuerte que el resto de los niños de su edad, lo cual le ayuda bastante en el plano social. En vacaciones, su padre le lleva a la Exposición de París y en los ratos en los que se queda solo, aprende francés leyendo a Verne. En el colegio se empapa de los códigos de honor y de las reglas de conducta del perfecto caballero británico. Como tal, le queda claro que las palabras pueden ser la más eficaz de las armas y ya no parará de escribir. Con dieciséis años le atrae la universidad de Oxford, pero como no está a su alcance, da por finalizados sus estudios y vuelve a la India.

En Lahore entra a trabajar primero en La Gaceta Civil y Militar, y luego en El Pioneer. En esos periódicos se encarga de casi todo: informes oficiales, noticias de actualidad, algún verso, cotilleos locales, etc. Pasa los veranos con la alta sociedad colonial en Simla, a los pies del Himalaya, y siendo también miembro del ‘Club del Punjab‘, se entera de todos los chismes, sufre intentos de soborno y vive de cerca grandes tensiones políticas, casi siempre entre los gobernantes indios y los delegados británicos. Se forja a fuego como periodista y denuncia entre otras cosas las condiciones de vida tanto de los soldados rasos británicos, como de las prostitutas indias: a ambos se les impide tomar precauciones en sus relaciones, —llámenlo cultura del momento y lugar—, y además se considera impío que ellas pasen ningún control médico. El resultado de la ecuación son más de 9.000 soldados muertos cada año por enfermedades venéreas, dato cuya publicidad no encantó precisamente a las autoridades. Durante esos siete años, Kipling trabaja entre diez y quince horas al día.

Comienza a ganar dinero con sus relatos y en 1889 abandona la India y recorre los Estados Unidos, mientras su fama como escritor despega definitivamente. Vuelve por fin a Inglaterra y se emociona al reencontrase con su familia y ver que el cariño sigue intacto, a pesar de las enormes diferencias políticas: William Morris es un comunista confeso; su tío Edward, Sir Edward Burne-Jones, uno de los mayores exponentes de la libertad de pensamiento del momento; y él mismo no esconde su creciente sentir imperialista y conservador. Todo queda en casa.

En Boston había conocido al escritor americano Wolcott Balestier y a su hermana Caroline, con la que se casa en Londres un par de años más tarde, en 1892. Al enlace sólo asisten el escritor Henry James, y otros dos amigos, y nada más concluir la ceremonia, la recién casada corre a casa de su madre para administrarle sus medicinas y pasar la mañana con ella, mientras el novio se va a desayunar con sus tres amigos. Original es, no me lo negarán.

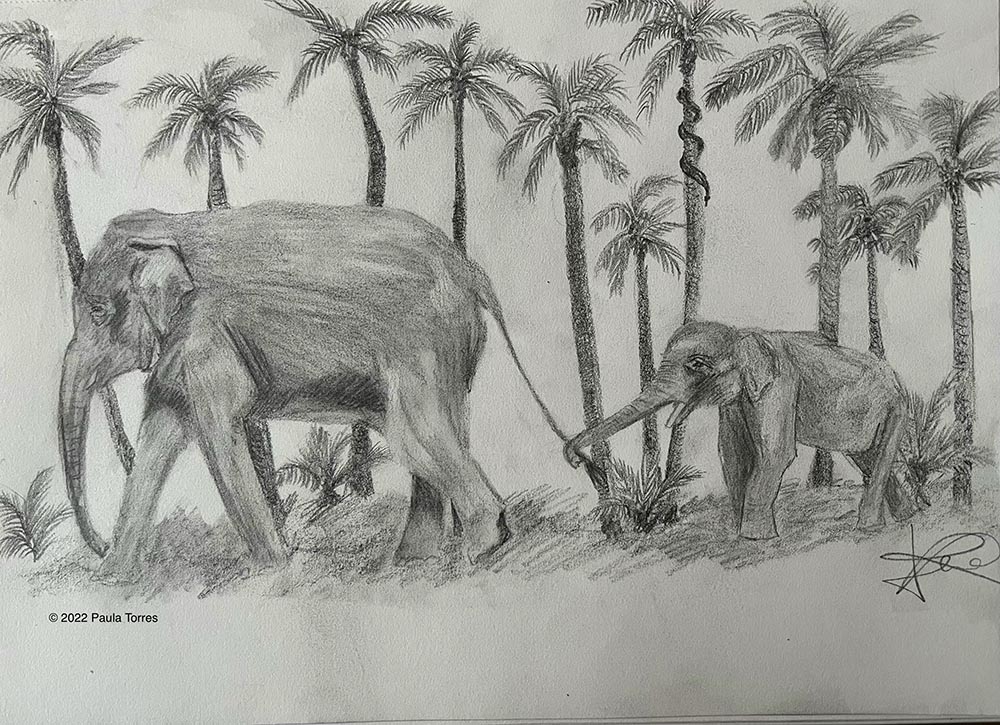

En su luna de miel llegan a Japón, donde descubren que su banco ha quebrado y que Kipling ha perdido casi todo su dinero, de manera que regresan a Estados Unidos y alquilan una casita en Vermont, cerca de la familia de Caroline. Nacen su dos primeras hijas, y en esos años de aislamiento escribe El libro de la selva y Capitanes intrépidos, entre otras maravillas. Reconocido ya en todo el mundo, Arthur Conan Doyle cena con ellos el día de Acción de Gracias de noviembre de 1894 y en agradecimiento enseña a Kipling a jugar al golf, en lo que debieron ser unos ratos memorables. Más tarde, Conan Doyle diría que El hombre que pudo reinar es el mejor relato corto de la historia.

Tras varios problemas con los vecinos —Kipling no tenía un gran don de gentes— y una disputa con su cuñado que llegó a las manos y a la cárcel para éste, abandonan los Estados Unidos y se instalan en Inglaterra. Nace su tercer hijo, un varón, y continúa publicando poemas, cuentos, y novelas. Cada vez aparecen más tintes políticos en sus escritos y se le considera el poeta del Imperio. Viajan mucho a Ciudad del Cabo, y coincide con Cecil Rhodes y L.S. Jameson, a quienes admirará sin ambages y dedicará el poema If, esa joya de la Literatura que por fortuna hoy se sigue estudiando en los colegios británicos. Se enamora de Sudáfrica, y participa con entusiasmo en la guerra de los Bóer. Durante muchos años seguirá pasando allí los inviernos como vecino de Rhodes y Jameson. Su obra La carga del hombre blanco, de 1899, es considerada la máxima expresión de propaganda a favor del imperialismo británico. La reina Victoria, sin embargo, no le profesa gran simpatía tras la publicación de su poema Una viuda en Windsor.

Sufre la prematura muerte por enfermedad de su primogénita a los seis años, y publica Kim, en 1901, la novela de la que más orgulloso se sintió. Rechaza reconocimientos y títulos, aunque en 1907 acepta el Nobel de Literatura. Cuenta en sus memorias cómo mientras navegan hacia Estocolmo muere el rey de Suecia, y al llegar a palacio para conocer al nuevo monarca, se encuentran la mitad de las dependencias a oscuras y a todos de luto. Quedaron lógicamente sobrecogidos.

Se construye una casa y disfruta conduciendo sus automóviles por la campiña inglesa. Fue un auténtico pionero de la mecánica, gran admirador del progreso y muy moderno en ese sentido. Disfruta de la vida durante unos años, pero la tragedia le golpea de nuevo con la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, y a partir de ese momento se vuelve todavía más retraído. Sigue viajando con su mujer para intentar olvidar, pero se adivina un punto de amargura en su obra. Muere a causa de una hemorragia intestinal en 1936, a los 70 años, dejando un legado impresionante. Fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster.

Colonialista acérrimo, creía en la superioridad absoluta del hombre blanco. Sí, lo han leído bien: creía en la superioridad absoluta del hombre blanco, y por encima de todo, de la “raza inglesa”. Cuando, después de Gran Guerra, sufrió cierto rechazo social por su defensa a ultranza del imperialismo británico, olvidaron que con sus novelas dio a conocer al mundo la India y sus condiciones de vida, olvidaron que denunció todo aquello a lo que nadie se atrevía, que fue sin duda el mejor cronista de la pax británica, y que siempre defendió a su familia con el mismo ardor que al Imperio, fuera cual fuese su ideología.

A esto último, ¿se atreven ustedes? Anímense, acaba de ser Navidad.

Me encanta los relatos de Paula Torres