Tarde-noche del pasado 5 de enero. Estoy en mi casa, sentado en el sofá, veo el capítulo primero de la teleserie, El puente, así llamada porque en el larguísimo puente que sobre el Mar Báltico une Suecia con Dinamarca aparece el cadáver de una mujer cortada, literalmente, por la cintura. La línea fronteriza entre ambos países pasa exactamente por esa cintura, de modo que la investigación del crimen está partida: los de Dinamarca deberían aplicarse a la cabeza y el tronco (que caen dentro de su frontera), y los suecos a lo que cae en la suya: cadera y extremidades. Pero como a efectos criminalísticos y administrativos un cuerpo es, por definición, indivisible, no les queda otro remedio de compartir la investigación. La historia se dificulta más cuando se percatan de que el tronco y las piernas no pertenecen a la misma persona: son dos mujeres muertas que alguien ha unido por la cintura, un “cuerpo collage”.

Estoy, como digo, sentado el sofá, viendo esas imágenes en TV, cuando simultáneamente ocurren dos acontecimientos. 1) Unos garbanzos leoneses, concretamente de La Bañeza, que había puesto a remojo para hacer un cocido el día de Reyes, comienzan a explotar, pequeñas explosiones bajo el agua, y pienso en buzos cuyas escafandras rompen para dejar ir su último aliento. 2) Oigo mucho ruido bajo mi ventana, un grupo está tocando en directo una canción que no tardo en identificar como Highway to Hell, de ACDC. Me levanto, e inverosímilmente se trata de la cabalgata de Reyes de mi ciudad, Palma de Mallorca. En una de las carrozas una banda de niños interpreta ese clásico del rock duro. “Es lo más punki que he visto en toda mi vida”, me digo mientras regreso al sofá e involuntariamente mis pisadas siguen el ritmo de los garbanzos, que estallan más que nunca y no sé si nacen o mueren bajo el agua. Es entonces y sólo entonces cuando mi cabeza se abstrae, y no sé por qué recuerdo la muerte de uno de los escritores que más admiro, John Berger, ocurrida pocos días atrás.

Me recuerdo perfectamente, año 1994, en la ciudad de La Coruña, yendo a la librería Xiada, sita en la Avenida de Finisterre, a comprar el libro El sentido de la vista, editado por Alianza. Me recuerdo subiendo la cuesta y preguntándome qué encontraría en ese libro. Había llegado a John Berger pocos meses atrás gracias a una discusión pública en la por entonces refundada revista El Viejo Topo. Un extenso artículo analizaba la prosa de Berger como la de un escritor fundamental para entender la crítica del arte y en general el relato de la cultura en términos estrictamente marxistas; al siguiente mes, otro artículo había rebatido aquello para asegurar que tal lectura era un imperdonable reduccionismo, una desvirtualización del universal y nada estricto escritor que era John Berger.

Atónito por la encarnizada pelea ideológica, compré pues El sentido de la vista. Al siguiente mes era ya uno de mis libros de cabecera. Miscelánea de artículos, extraños cuentos, breves ensayos de arte y autobiografía, todo ello escrito con el ojo de quien relee la historia bajo un prisma único, lectura e interpretación del mundo a la que creo que todo autor aspira: no tiene par, sólo se parece a sí misma. Sus visiones, y de cualesquiera asuntos, desde un prestigioso acontecimiento histórico al modo en el que un campesino pela una manzana, resultan anomalías guiadas por una intuición que atravesando prejuicios éticos y estéticos parecen decirnos: no existen hechos sino relatos de los hechos. Leyendo Berger uno comprende qué es ser un escritor: no ir de un gran acontecimiento para luego extraer análisis de los pequeños detalles (que eso es campo del ensayo y del análisis académico), sino viajar en la dirección exactamente contraria: desde el detalle que a todos pasa inadvertido llegar a lo general, a algo que por su universalidad pueda afectar a un gran número de personas. Pido al lector que preste especial atención al modo en que, y con independencia de que se trate de un texto de teoría del arte o de un cuento, usa Berger las técnicas del ritornello y de la elipsis.

Con el tiempo se fue desarrollando en mí una especie de “test Berger”, quiero decir que igual que decimos a veces “esto es kafkiano” o aquello otro “es proustiano”, también establecí la categoría de “bergeriano”. Por poner un ejemplo, cuando leí el magnífico relato La Lechera de Vermeer, de Manuel Rivas, contenido en su ¿Qué me quieres amor? (Alfaguara), mi cabeza dijo inmediatamente, “es un cuento bergeriano”. Es decir, Berger había creado un método propio no sólo en cuanto a su escritura, sino útil para interpretar los textos de los demás. Ante semejante hazaña, sólo dada a unos pocos, aquella discusión acerca de si era o no un autor estrictamente marxista palidece como una discusión parroquialmente técnica, o acaso un modo como otro cualquiera de ajustar cuentas entre bandas a la hora del recreo.

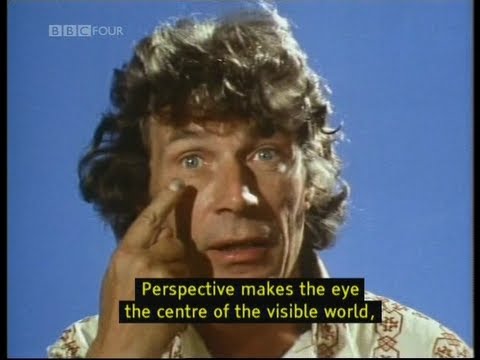

Después vino la explosión de su literatura en nuestro idioma, reediciones de sus heterodoxos ensayos de arte, sus antiguas intervenciones en la BBC (la ya canónica serie Modos de ver), o la traducción de toda su obra de ficción, y yo, el pasado 5 de enero, mientras escuchaba Highway to Hell tocada por niños en una inverosímil cabalgata de Reyes, y mientras escuchaba también la agonía o el nacimiento bajo el agua de un kilo de garbanzos de La Bañeza, me levanto del sofá, me acerco a un estante y no tardo en encontrar ese libro que desde 1994 me ha acompañado, ese libro que habla de Manhattan y de los Balcanes, de la bailarina de Degas y de un viaje en tren a lo largo del río Sava, de las vidas sicilianas y de Hiroshima, de la comida burguesa y de la comida campesina, de una personal teoría de los colores y de un retrato que él mismo hizo del rostro de su padre en su lecho de muerte, de la ciudad de Sodoma y del diluvio universal de Durero, de cómo una vaca regresa a su establo y en ella se resume el regreso de Ulises, del filósofo Ernst Fischer y de un café llamado Renaissance en el que come salchichón y bebe vino, o de la poesía cuando ésta concentra el mundo un solo punto, en efecto, cojo ese libro entre mis manos y lo abro por una página cualquiera y leo:

“Nunca he pensado que escribir fuera una profesión. Es una actividad independiente, solitaria, en la que la práctica nunca otorga un grado de veteranía. Por suerte, cualquiera puede dedicarse a esta actividad. Sean cuales sean los motivos políticos o personales que me conducen a escribir algo, en cuanto empiezo, la escritura se convierte en una lucha por dar significado a la experiencia. Todas las profesiones tienen unos límites, que definen la esfera de su competencia, pero también su territorio propio. La escritura, tal como yo la concibo, no tiene territorio propio.”

Levanto la vista del párrafo, echo un vistazo al televisor. Entre Suecia y Dinamarca yace aún el “cuerpo collage”. Un cuerpo también sin territorio propio.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: