La linterna mágica y el zoótropo fueron los más difundidos de los múltiples juguetes ópticos por los que discurrió la prehistoria del cine. Ya en esas diapositivas pintadas a mano, de las que se valía la linterna para contar sus fantasías y fantasmagorías, había dos, de las más frecuentes —originales de Hermann Vogel—, que inspiraron a los hermanos Lumière el argumento de El regador regado (Louis Lumière, 1895). Y aquel cortometraje mínimo —cuarenta y nueve segundos— fue la primera película tal y como hoy las conocemos: el actor (François Clerc) cobró, se publicitó mediante un cartel y fue una de las cintas proyectadas en aquella primera sesión, organizada por los Lumière en el Salón Indio del Gran Café parisino, aquel 28 de diciembre en que fue a fecharse el nacimiento de la que habría de ser la manifestación cultural más importante del amado siglo XX.

Si procediera hacer un cómputo comparativo entre la dicha conocida en su experiencia personal por los realizadores de dramas —que, aunque algo posteriores, también vienen menudeando en el cine desde sus comienzos— y las desdichas de los comediantes, no sé si serían más los dramáticos mimados por la fortuna o los comediantes vapuleados por la suerte. Con todo, desde sus mismos orígenes, el cine ha sido mucho más dado a la comedia que al drama. Ese primer filme de ficción, El regador regado, también es el primer slapstick. En efecto, aquel burlesco estadounidense, que le llamaban los primeros historiadores españoles, también tuvo orígenes franceses. Francés como lo fue Max Linder, su primer cultivador, el primero de aquellos poetas del trallazo, en quien Charles Chaplin —cuyo Charlot fue el máximo exponente del slapstick— siempre reconoció a su maestro. Antes y después de que Linder decidiera poner fin a sus días convirtiéndose en asesino de sí mismo —segundos después de haberlo sido de su esposa—, tuvo tiempo de trasladarse a Estados Unidos y probar suerte en los estudios Essanay, los productores de Chaplin. Naturalmente, abundando en esa paradoja universal del comediante, en América la fortuna le fue adversa. Sus depresiones, en gran medida debidas a sus padecimientos en las trincheras de la Gran Guerra, como su toxicomanía, le llevaron a pactar el suicidio junto a su esposa, Jean Peters.

Sí señor, la comedia es más propia de gente apesadumbrada y sin suerte. Pero ha sido el género prominente desde los albores mismos del cine. Y el slapstick, al ser además el género más representativo de la pantalla silente, acusó sobremanera el trauma que supuso la irrupción del sonido en un arte que nació en el mutismo y lo abandonó sin haber llegado a experimentar con él hasta sus últimas consecuencias. Salvo Chaplin, pocos o ninguno fueron los grandes de aquel burlesco que superaron el tránsito. ¿Cómo conseguir la hilaridad que provocaba algo tan visual como aquellas tartas a la cara, que arrojaba Mabel Normand, con todos los impedimentos que trajo el blindaje, preciso para que el sonido del tomavistas no fuera captado por el micrófono? Se acabó por hacer. Pero costó un tiempo y la superación de un trauma. Por el camino quedaron cuantos actores no supieron vocalizar debidamente e interpretar, también con la voz pertinente, a los nuevos personajes. Se quisieron ahogar las penas en alcohol y otros estimulantes. El resultado fueron decenas de toxicómanos y alcohólicos. Todo un catálogo de juguetes rotos porque, en la mayoría de los casos, se quedaron sin nada tras haberlo tenido todo.

A Jacques Tati no se le conocieron vicios. Pero su apego a la imagen silente fue tanto que M. Hulot —su gran personaje— no habla. Escucha y asiente a quien se dirige a él, que son muy pocos y, como mucho, articula unas palabras a su interlocutor que nos son escamoteadas a los espectadores. Lo que cuenta en el cine de Tati son los sonidos, los ruidos que hacen las cosas implicadas en el desarrollo del asunto, los “sonidos diegéticos”, que se llaman. Y, por supuesto, el score, la banda sonora. La de Mi tío (1958), original de Alain Romans y Franck Barcellini, integra el repertorio ideal de la música en el cine, junto a las composiciones de Nino Rota y Michel Legrand, por citar algunos de los autores con quienes guarda más afinidad. Esa melodía de Mi tío es la causa de que, evocando cierto verso de una canción de Georges Moustaki —Je suis un autre—, tenga yo a M. Hulot como a un pesimista alegre o a un optimista triste.

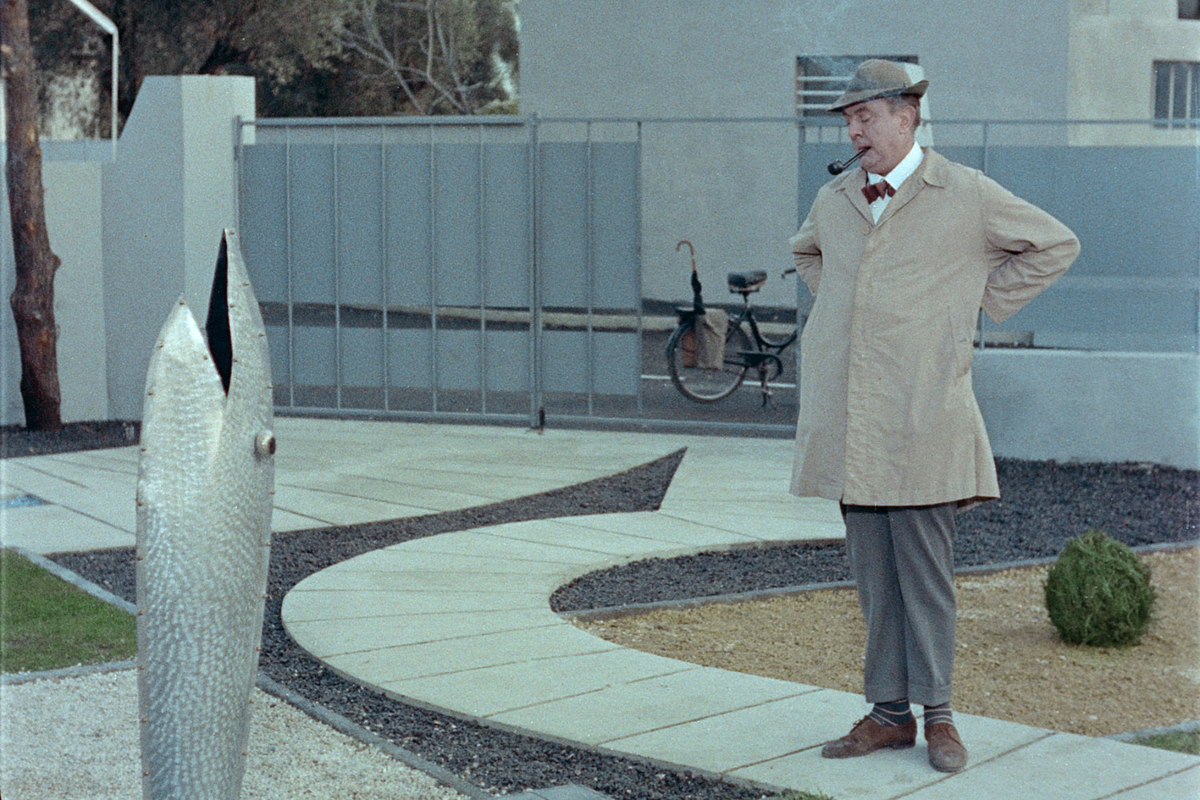

Jacques Tati en Mi tío.

La Francia de finales de los años 40, la Francia que espera a Godard —vaya parafraseando al Samuel Beckett de Esperando a Godot (1952), que en esos días regresa a París, y vaya haciendo de Godard ese paradigma de la Nouvelle Vague que fue sin duda alguna— es un país cuya pantalla está anclada en estéticas pretéritas. Es en ella donde despunta un creador de la talla del gran Jacques Tati. Nacido en Le Pecq en 1908, resultará ser un genuino heredero de Buster Keaton. Habrá, por tanto, que situarle a mitad de camino entre el slapstick, que veinte años atrás asistió a sus últimos estertores, y esa observación distante y sin artificios que tanto aplaudimos en Carl T. Dreyer, Robert Bresson, Yasujiro Ozu o Ermanno Olmi.

Procedente del music hall —como tantos poetas del trallazo—, donde se dio a conocer como mimo, Tati prescindió de las palabras desde sus primeras apariciones en la pantalla, incluso cuando se empleaba como actor para otros realizadores. Tal fue el caso de Sylvie et la fantôme (Claude Autant-Lara, 1949), donde encarnaba a un fantasma bonachón y simpático. En efecto, como el del capitán Daniel (Rex Harrison), el enamorado de Lucy Muir (Gene Tierney) en El fantasma y la señora Muir (Joseph L. Manckiewicz, 1947).

Su primera cinta, Día de fiesta (1949), fue una amable parodia sobre las gracias y desgracias de François el cartero —personaje interpretado por el propio Tati y precedente de M. Hulot— en las fiestas del pueblo de Sainte-Sévère. La villa en cuestión le era muy querida, pues en una de sus granjas encontró refugio durante la guerra. Aunque su estilo ya estaba creado en esta simpática comedia, Hulot, el personaje que le acompañará en lo mejor de su filmografía, no llegará hasta su segunda realización: Las vacaciones de Mr Hulot (1953) será su título.

Como el cartero François en Sainte-Sévère, Hulot introduce el caos en un lugar perfectamente reconocible: St.-Marc-sur-Mer (Bretaña). Tanta es la voluntad de estilo de Tati que recupera en ella el sketch del tenis que había inspirado su primer cortometraje, que a su vez era uno de sus números más conocidos en los escenarios. Es más, fue haciendo deporte donde Tati descubrió la comicidad de sus movimientos. Y bien puede decirse que, invariablemente, hubo algo en él de esa gracia del corredor de marcha, quien siempre ha de permanecer con un pie en el suelo. Si no fuera porque irradiaba tanta jovialidad con sus acciones, grotescas pero alambicadas, diríase que Hulot era ese muerto que vuelve de la tumba para perderse en una fiesta mundana, del que nos habla Luis Cernuda en sus poemas.

Su capacidad destructiva, aunque involuntaria y menos escandalosa, era equiparable a la de Harpo Marx tocando la bocina y cortando los cables del teléfono. Atravesaba la escena de puntillas, como si no quisiera molestar a los presentes, a quienes dejaba sumidos en ese caos provocado sin quererlo. Antes bien, a menudo, incluso como consecuencia de haber intentado hacerles un favor. Aunque frecuentemente se expresaba mediante tripazos, era extremadamente cortés cuando se quitaba el sombrero. No había duda: Hulot era un hombre de otro tiempo que, como Charlot, desconfiaba de las prisas y las modernidades.

Mi tío fue la obra maestra de Tati. Data de 1958 y abunda en esa misma fobia a lo nuevo. Vista a través de un sobrino de Hulot —como el propio título sugiere—, en ella el actor y realizador ya rueda invariablemente en planos generales. Es tanta la fobia que le tiene al artificio que incluso prescinde de los primeros planos. Al ser Mi tío la primera aventura en color de Hulot, descubrimos que los calcetines que nos mostraban esos pantalones que le quedaban cortos eran amarillos. Pero el verdadero hallazgo fue encontrar al último poeta del trallazo.

Mas el del gran Jacques —vaya ahora evocando el título de la canción de Jacques Brel— era un trallazo sin golpes. Su paradigma es la secuencia del restaurante de Playtime, una diatriba contra el turismo que ha de figurar en el acervo ideal de la comedia cinematográfica en los años 60, porque es tan dinámica como aquellas de las tartas en la cara del mutismo. Pero sin agresividad alguna. Perfeccionista, como sus mentores del silente, su rodaje se prolongó durante tres años. En los planos-secuencia y de conjunto, como los que conformaron su caligrafía, hay que cuidar hasta el último detalle y ensayarlo todo una y mil veces. El presupuesto se disparó y su productora, Specta Films, se declaró en bancarrota. Como los protagonistas de su crítica eran un grupo de turistas estadounidenses en una visita exprés a París, Playtime no llegó a estrenarse en Estados Unidos, pese a que Mi tío fuese merecedor del Oscar correspondiente. Aquellos eran los años del boom de los viajes organizados y las comedias turísticas que se estilaban eran otras —El gendarme en Nueva York (Jean Girault, 1965), Buona sera, Mrs. Campbell (Melvin Frank, 1968), Si hoy es martes, esto es Bélgica (Mel Stuart, 1969)—. Playtime se exhibió muy poco y apenas recibió elogios de la crítica. No dio el dinero esperado y nunca habría de superar su enorme coste de producción. Lo peor fue que quienes se hicieron con los derechos de las cintas anteriores de Tati, al no tener ninguna confianza en ellas, dejaron de distribuirlas.

Jacques Tati en Playtime.

La historia del genio incomprendido, rechazado por su tiempo por algo tan prosaico como las deudas, volvía a repetirse. Afortunadamente, la televisión fue a paliar aquel estigma que pesaba sobre el último poeta del mutismo con la producción de un telefilme que habría de cerrar la tetralogía de Hulot: Tráfico (1970). Nada más lógico que alguien que abominaba la vida moderna de la forma que lo hacía Tati aborreciese también el tráfico. La crítica contra los automóviles y los atascos volvía a ser amable, pero también demoledora. Otra maravilla cuya calidad mereció un discreto estreno en salas comerciales.

Y fue otra vez la pequeña pantalla la que le permitió llevar a cabo un último trabajo: Parade (1972). Pero M. Hulot ya había muerto. En esta ocasión, su Monsieur era otro, Loyal, quien no es sino el maestro de ceremonias de los espectáculos circenses. Y eso era Parade: un vídeo —uno de los primeros que se distribuyeron como películas— en el que se sucedían los números presentados en la pista de un circo. A veces Tati se detiene en algunos de sus sketches de mimo. Mas Hulot sólo es un recuerdo.

Fue tanta la voluntad de estilo del pesimista alegre —o el optimista triste— que los futuros realizadores de la Nouvelle Vague, cuando ejercían la crítica, le incluyeron entre sus autores favoritos. Sin embargo, le sirvieron de bien poco los encendidos elogios que dispensó François Truffaut a M. Hulot cuando, a falta de distribución de su cine, Tati cayó en el ostracismo.

La reivindicación comenzó en 1977, cuando fue distinguido con un César honorífico por el conjunto de su filmografía y volvió a recibir emolumentos por los derechos de su obra. Pero ya estaba mayor para volver a abrir Tativille y emplazar de nuevo su tomavistas. Muerto en 1982, ya en 2000 su hija, Sophie Tatischeff, y otros familiares, presentaron un cortometraje rodado por el gran Jacques en 1978. Forza Bastia 78 lleva por título y versa sobre una hinchada futbolística. En 2010 Sylvain Chomet recuperó un viejo libreto de Tati, sobre los días en que ejerció de mago en los teatros de variedades del Edimburgo de los años 50 y rodó El ilusionista. Fue así como volvimos a ver a M. Hulot en una de las mejores —y más emotivas— cintas de animación de lo que va de siglo.

Maravillosos Tati y Hulot. Gracias por recordarlos. Y por recordarlos tan brillantemente.