Quienes reserven al menos una parte de sus predilecciones a la literatura japonesa, o disfruten de las llamadas literaturas de género, no pueden seguir sin conocer a Izumi Kyōka. Nació en 1873, en Kanazawa, en el seno de una familia de actores, de músicos y artesanos pobres (su madre era hija de un artista del tsuzumi y hermana de un actor del teatro nō, su padre un tallador de piececitas cromadas), y murió en 1939, después de haber escrito las mejores páginas japonesas sobre el enigma de la mujer, que en sus manos tiene el encantamiento de una sombra proyectada sobre papel de arroz. Su madre le enseñó a leer, siendo todavía muy pequeño, en los libritos iluminados llamados kusazōshi. Tenía 23 años, y dejaba que el niño jugase a enredar entre los dedos sus cabellos negros mientras le repetía cuidadosamente cada ideograma. Ella, más que ninguna otra de las mujeres a las que llegaría a conocer el ya adulto Kyōka, tenía la espectralidad de esas sombras que veía perfilarse tras los biombos, el encanto de un desnudo perdido en los preparativos. Murió seis años después, sin haber cumplido todavía la treintena. Kyōka tenía nueve años, pero su madre le había dejado aquella lección inolvidable, la literatura como palabras empapadas de mujer.

Con 17 años, Kyōka ya estaba decidido a ser escritor. Viajó a Tokio siguiendo las huellas de Ozaki Kōyō, que lo recibió, lo alojó en su casa y le asignó diversas tareas domésticas que Kyōka desempeñaba a cambio de algunos consejos sobre el arte de escribir. Kōyō quedó tan impresionado con aquel muchacho que no tardó en dejarle al cuidado de sus manuscritos, que Kyōka corregía con embelesada devoción. El año es 1891, ni siquiera hemos llegado al Japón estrepitoso del cambio de siglo. Las puertas de las casas son unas livianas planchas deslizantes, a los pies de cada casita y cada templo hay un césped verdeante que por las mañanas aparece perlado de escarcha, hombres y mujeres se visten con sedosos batines y poco más. Para Kōyō y Kyōka los días se pasan entre susurros, con los codos apoyados entre hipnóticos pergaminos, y las noches en contemplaciones de la luna. Dos años más tarde Kōyō consigue que Kyōka publique su primera obra, también logra persuadir a los críticos de Kyoto e Ishikawa de que esa novelita escrita por un joven de apenas 20 años merece una opinión favorable. Kyōka gana con ella algún dinero, se permite emprender algunos viajes, encuentra los medios para tratarse una penosa enfermedad (que poco a poco le va arrebatando la vida) y cuidar a su familia tras la muerte de su padre, y sólo unos meses después publica una novelita más, titulada La marioneta viviente. Nuevos lectores, mejores críticas. ¿El discípulo ha superado al maestro? Kōyō, en su lecho de muerte, solicita los relatos de su discípulo, los lee, los corrige, los abraza, los siente como un hechizo y como un preparativo para el otro lado. Kyōka —enamorado por entonces de una geisha a la que Kōyō se negaba a aceptar— recordará y venerará a su maestro el resto de su vida, hasta que él también sea una sombra proyectada sobre papel de arroz.

Sus relatos son como de alguna manera parece su propia vida: algo pasado de puntillas. No encontraremos nada de lo que se ha dicho tantas veces de la prosa de Kyōka: densa, compleja, enrarecida, difícil de desentrañar. Al contrario: Kyōka es de una ligereza que asusta. Por sus cuentos pasan a menudo estrellitas de polen, banderines, la filigrana de las hojas volanderas; como la hoja del taro, por ejemplo, que a veces carga en sí un extraño semblante. Las hojas (recordemos: Kyoto, apenas siglo XX) van y vienen por lugares que se han liberado de sus líneas, que parecen abstracciones de la luz, irisaciones de cosas como pintadas en Europa. Después un rapto de sombra, un resplandor ensimismado, y de pronto uno ya no siente el peso de las manos, salvo como una cosa todavía medio nuestra prendida de un risco o de un saliente que da a una pura bruma, y entonces ya nos hemos vuelto algo muy parecido a eso: una hoja volandera y rodeada de colores. Podemos decir, “La mujer carmesí”: un hombre se encuentra por casualidad con un amor de juventud. Pero ese breve resumen no dice nada. De hecho dice menos que esa brecha de color en pleno título. Si a Kyōka tratamos de conocerle por las líneas de una historia (incluso si tratamos de hacerlo por el relato de una palabra pegada a otra), entonces estaremos alejándonos peligrosamente de los cuentos de Kyōka. ¿Cómo podemos hablar, entonces, de los cuentos de Kyōka? Por ejemplo, podemos decir: “La mujer carmesí”: como pisar con los pies descalzos una hierba mojada por la escarcha y de pronto, en medio de nuestro embelesamiento, sentir que nos sube hasta los dientes la punzada de una espina clavada en un talón. O “Un día de primavera”: como tener la mirada absorta en nuestro plato, tratando de averiguar qué es eso que estábamos comiendo, y entonces preguntarnos qué era eso de “plato”, qué era eso de “comer”, y qué es esto, veloz y fortuito, que hasta ahora habíamos llamado “mundo”. Esto, por supuesto no es el cuento de Kyōka, sino la sensación que puede dejar en nosotros el cuento de Kyōka. O “El quirófano”: como pasarle a una amante la mano por el pelo y de repente sacar de entre sus mechones un escamoso pez. O “El santo del monte Koya”: ¿un monje que relata la lucha que libró con una misteriosa mujer? Pero todas las mujeres de Kyōka son misteriosas. Todas se nos aparecen por detrás sin hacer ruido, moviéndose —también ellas— de puntillas, pisando la escarcha sin gritar cuando una espina atraviesa hasta el hueso un pedacito de talón espectral. No, “El santo del monte Koya” es otra cosa: como estar ahí sentados mirando esa luna que oscila en el río y abrir sin querer la boca, y por primera vez preguntarnos: ¿y si poner un pie en el agua fuera otra manera de llegar a la luna?

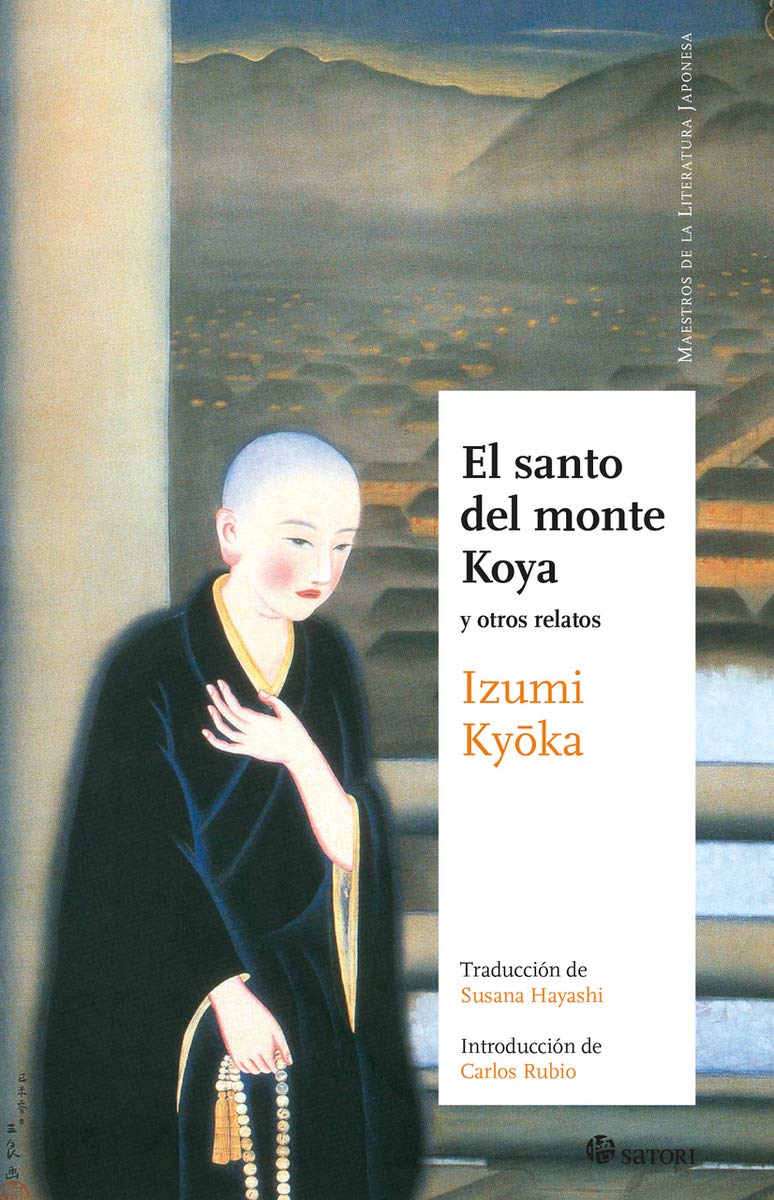

Añadiría algo también de Laberinto de hierba, una novela tan encantadora como la ilustración (obra de Hayasi Seiichi) que Satori ha escogido para su cubierta. ¿Pero qué puede nadie decir de esa maravilla sin parecer idiota? Igual que existen libros que tienen que ser escritos para saber qué son, también existen libros que sólo empiezan a ser cuando los hemos leído… y ni siquiera entonces podemos estar seguros de que hayan revelado su forma final. ¿Qué será Laberinto de hierba, uno de los libros más encantadoramente movedizos que conozco, la próxima vez que lo lea? ¿Qué estará siendo en este mismo instante para un lectorcillo hindú, para una lectora bosnia? Su enigma comienza ya por el propio título. Su traductor, Iván Díaz Sancho, despliega ese enigma ante nosotros con una sentencia introductoria que se sitúa perfectamente a la altura de los juegos de Kyōka:

¿A qué se refiere Kyōka con esa peculiar combinación de las palabras “hierba” (kusa) y “laberinto” (meikyu)? Es posible que el lector, tras perderse entre las hojas de la novela, siga preguntándose lo mismo. Una cosa es segura: no se trata de una de esas construcciones de arbustos dispersos uniformemente en el jardín para divertimento de aristócratas, si bien es cierto que, en japonés, meikyu incluye el término “palacio”; literalmente, “palacio que desorienta”.

Los libros de Kyōka son exactamente eso: palacios que desorientan. Pero en ellos siempre hay algo que trata de acercarnos a nuestro propio centro, donde, a fin de cuentas, se asienta misteriosamente el trono del palacio. En Laberinto de hierba el hilo que nos lleva hasta ese centro iluminado es una canción de cuna, que casi podemos escuchar en la preciosa escena de la madre de Kyōka enseñándole a leer a su pequeño. Algunas cancioncitas recorren este libro prodigioso, sonidos como de otro mundo paseándose —felices de ser oídos, o todo lo contrario— por el nuestro. La que dejo aquí lo hago con el convencimiento de que no es sencilla de escuchar. Pero la vida, aunque lo parezca, no es sólo estrépito y disonancia. Por todas partes nos rodean cosas (“no obstante, terribles”) que piden ser oídas.

Ya no oía el rumor de las olas y, sin embargo, el silencio resonaba en sus oídos como si fuese el movimiento oscilante del mar. Desde la angostura que atravesaba el monte hasta Akiya le llegaba una voz suave como la del grillo cascabel; una voz hermosa como el encaje del rocío a punto de derramarse y, no obstante, terrible:

¿Adónde va esa senda estrecha,

senda estrecha?

A los cielos va esta senda,

senda estrecha.

Déjame pasar entonces,

déjame pasar…

¿Grillo cascabel? ¿Palacios que desorientan? Por favor, olvidemos lo que decía al abrir este artículo. A Izumi Kyōka no lo deben leer tan sólo los reservistas, los enamorados de un país lejano y unas letras exóticas, los adeptos de un tipo de ficción y de un tipo de estética muy concretos. A Kyōka lo deben leer todos los que amen la literatura, más allá de apegos y de géneros: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y, si tal cosa fuera posible, hasta gatos de escayola y muñecos de trapo. No digo también los ríos, las estrellas y la luna porque estoy convencido de que todo ello tuvo que conocer a Kyōka alguna vez. Su imaginación, que nunca abandonó el punto de vista de un reino de colores observado por entre unos cabellos negros, recupera para el mundo una claridad olvidada del mirar. Mete la mano en los agujeros, chilla como un niñito encandilado, se asusta ante cualquier sombra. Extrae de las palabras algo nuevo —viniendo precisamente Kyōka de un pasmoso universo de ideogramas— que trasciende su sentido. Uno levanta la vista de cualquiera de sus libros y ve las cosas como revestidas de algo que no es un brillo sino una misteriosa forma de la felicidad.

—————————————

Autor: Izumi Kyōka. Traductora: Susana Hayashi. Título: El santo del monte Koya. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Autor: Izumi Kyōka. Traductor: Iván Díaz Sancho. Título: Laberinto de hierba. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: