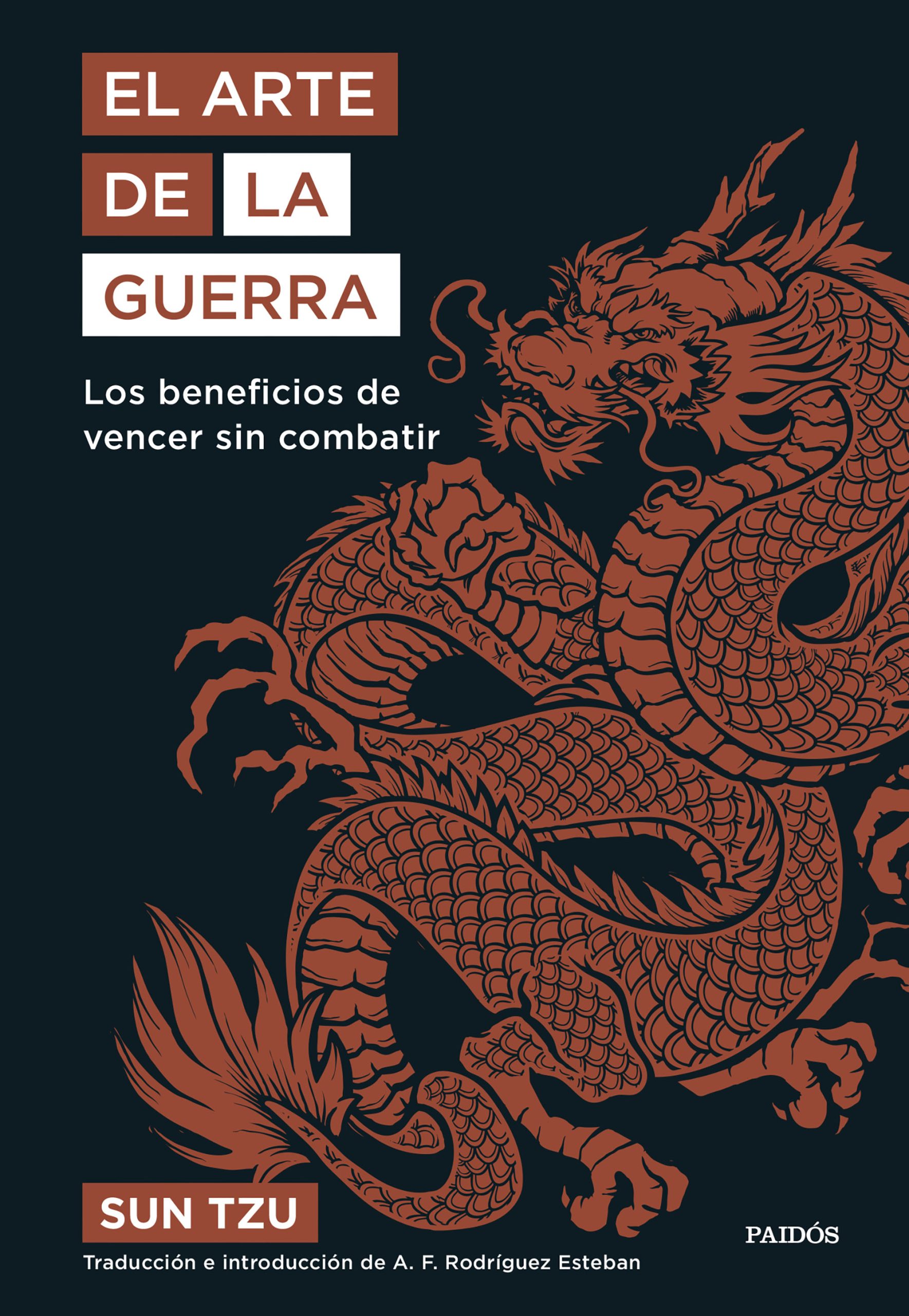

Sun Tzu fue un legendario general chino que durante el periodo de los Reinos Combatientes (475-221 a.C.) escribió una obra maestra de la estrategia militar que muchas personas usan en la actualidad para todo tipo de situaciones cotidianas. Pero aquí, en Zenda, abogamos por la lectura de este texto desde un punto de vista literario y, si es necesario, literal.

Reproducimos a continuación la Introducción que A. F. Rodríguez Esteban ha escrito para esta nueva edición de El arte de la guerra (Paidós).

***

El arte de la guerra, de Sun Tzu, es una obra que goza de una extraordinaria vigencia en el siglo XXI. Fuera del mundo estrictamente militar, sus aplicaciones contemporáneas abarcan ámbitos tan diversos como la empresa, la psicología o la espiritualidad. Desde hace mucho, sus conceptos estratégicos y tácticos, su visión del universo, han despertado el interés de teóricos, terapeutas e investigadores. ¿Qué es lo que dota de un aura de universalidad atemporal a una obra de estrategia militar concebida por un legendario general chino del período de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.)? Por un lado, su carácter eminentemente práctico y sus muchos consejos para imponerse en el campo de batalla, no solo en el teatro de operaciones de una guerra convencional, sino en cualquier otro tipo de contienda, económica, psicológica o espiritual. Como manual de vida, su lectura aplicada a uno u otro contexto es diversa y versátil, hasta el punto de que podríamos decir que cada época puede reinterpretar la obra de Sun Tzu, reformulándola en función de su propio paradigma mental y existencial, el Zeitgeist o espíritu de su tiempo.

Otra idea esencial, afín al taoísmo y recogida por el budismo posterior, es la impermanencia y la fugacidad de todo fenómeno humano y natural: todo cambia a cada instante; por lo tanto, el campo de batalla es una realidad dinámica a cuyas circunstancias hay que adaptarse. No se pueden aplicar leyes inmutables, sino que hay que plegarse a esa transitoriedad como el curso de un río sortea las formaciones rocosas. La regla de oro del estratega es que no hay ley, sino una necesaria versatilidad para adaptarse a todo cambio y contingencia.

Los fundamentos de la guerra son objetivos y racionales, se basan en el cálculo exacto del número de soldados, el armamento, la capacidad ofensiva y defensiva del enemigo, la viabilidad de sus cadenas de suministro, la evaluación minuciosa del terreno y los accidentes geográficos, la idoneidad de ciertos parajes para retirarse, avanzar, emboscarse, etcétera. Nada se deja a la superstición o a la consulta de oráculos (como prescribe la antigua sabiduría china), que el texto desdeña explícitamente. El enfoque estratégico adopta una perspectiva moderna, cuantitativa y materialista, en la que deben primar las ventajas y los beneficios obtenidos por encima de cualquier otra consideración. El estratega deberá mantener una actitud sobria e indiferente, sin dejarse atrapar por el fervor de las pasiones, que confundirían su buen sentido y ecuanimidad.

No obstante, y sin desmerecer su naturaleza pragmática, una especie de aliento mítico-cosmogónico sobrevuela el texto: la guerra y el Estado se identifican con el cosmos en un sentido primigenio. Las mismas energías que gobiernan el mundo son las que se ponen en juego en el campo de batalla: de ahí que todo manual chino de estrategia sea, en definitiva, un tratado filosófico que da cuenta de los cimientos últimos que definen lo humano en su interacción con la trama del universo. El texto subraya, asimismo, la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos: «Quienes combaten deben elevarse al noveno cielo; es decir, han de combatir de tal forma que el universo entero vibre con el estruendo de su gloria».

La estrategia militar china, tal y como aparece recogida en esta obra clásica, se alimenta de una pulsión dialéctica entre el conocimiento y el ocultamiento: en el arte de la guerra, la verdadera supremacía consiste en conocer los planes del enemigo, sus íntimas convicciones, sus devociones y alianzas, sus fortalezas y debilidades; y, por otra parte, es necesario ocultar las propias, incluso a los más allegados. El secretismo absoluto, por tanto, es la otra cara de la moneda de la necesidad de estar plenamente informados sobre el adversario. Se trata de un régimen de visibilidad y transparencia absoluta respecto al enemigo, contrapuesto a la velada opacidad que debe gobernar los propios designios. Situado en mitad de estas fuerzas de marea antagónicas, el general ha de permanecer imperturbable y ajeno a toda conmoción.

Por otra parte, el estratega se reserva el derecho a llevar a sus tropas a situaciones límite, a encrucijadas sin salida en las que estas tendrán que combatir ferozmente para salvar su vida, una estrategia aplicada muchos siglos más tarde por Napoleón Bonaparte en los campos de batalla europeos. La victoria no descansa en alentar el valor individual (signo del espíritu marcial aristocrático), sino en tratar a todo el ejército como un único cuerpo sometido a un implacable mecanismo disciplinario. El comandante debe comprender los temores y deseos de la nueva figura del soldado-campesino para sacarles el máximo partido y ponerlos a trabajar a su favor. El soldado se transforma así en un instrumento deshumanizado al servicio de los intereses hegemónicos de los Reinos Combatientes. Sin embargo, el comandante no debería olvidar una relación de respeto, e incluso de afecto, hacia sus tropas: los soldados abatidos, mal alimentados y pésimamente pertrechados no contribuirán al óptimo desarrollo de la contienda. Incluso hay un momento en el que se pide al comandante que encienda el fervor de sus soldados apáticos animándolos a celebrar un gran festejo en el campamento.

Como no podía ser de otro modo, este gran texto clásico se hace eco de las transformaciones políticas, sociales y económicas de la época de los Reinos Combatientes (475- 221 a. C.), posterior al período de Primaveras y Otoños (771-476 a. C.). Frente a una organización política aristocrática y basada en el poder de las ciudades, ahora un número reducido de estados centralizados y autocráticos participarán en interminables maniobras diplomáticas y en encarnizados conflictos militares: la guerra se universaliza, prima la eficacia por encima de todas las cosas, se producen levas forzosas entre el campesinado. Simultáneamente, el hierro sustituye al bronce y las innovaciones en el cultivo de la tierra permiten destinar más recursos a ejércitos cada vez más numerosos y entregados a una lucha sin cuartel.

La obra de Sun Tzu también revela una mutación ideológica respecto a la concepción bélica anterior a los Reinos Combatientes: la guerra ya no es el privilegio de una aristocracia imbuida de las ideas clásicas de honor y heroísmo, sino que gravita en torno a la figura del estratega o general, aquel capaz de comprender intelectualmente los principios subyacentes a la realidad mundana del combate: solo aquel capaz de gozar de una perspectiva global, abstracta, de lo que sucede en el campo de batalla podrá culminar eficazmente sus objetivos. Una vez decaída la invocación al honor de la aristocracia de la época anterior, todas las tretas están permitidas: desde el uso universal de espías a cualquier tipo de engaño, señuelo o artificio. Frente al riguroso encorsetamiento de la aristocracia y su invocación a los valores eternos, se impone el pragmatismo de las nuevas clases comerciantes, más apegadas a la inmediatez de la realidad cotidiana.

En esta edición hemos seguido la versión al francés realizada por el erudito jesuita Joseph-Marie Amiot, nacido el 8 de febrero de 1718 en Toulon (Francia) y fallecido el 8 de octubre de 1793 en Pekín (China). Además de sacerdote y misionero jesuita en China, fue astrónomo, musicólogo e historiador. Apasionado de las costumbres, lenguas y dialectos chinos, así como de su historia y de su música, es autor de una gramática y de un diccionario manchú, y se encargó de difundir el método científico occidental en China.

En 1772 tradujo e introdujo en Europa el clásico de estrategia china El arte de la guerra. Su versión presenta los rasgos característicos de la Ilustración: una exposición objetiva, coherente y razonada de los entresijos tácticos y estratégicos necesarios para imponerse en el campo de batalla. Por otra parte, dada su sed de conocimiento y su respeto por la cultura de aquel país del Extremo Oriente, no descuida la atención a los cimientos filosóficos y poéticos de la obra. El resultado es una versión equilibrada que sigue siendo una referencia en la difusión y conocimiento de este gran clásico en Occidente.

Para concluir, El arte de la guerra encierra una pequeña gran lección que podríamos aprender en esta época en la que reina la inestabilidad y afloran conflictos de todo tipo. Se trata de un libro clave para Hồ Chí Minh y para Mao Tse-Tung, quienes aplicaron sus principios como líderes revolucionarios; una obra académica para Estados Unidos, que se utiliza tanto en academias militares como en la formación de los cuerpos de marines; un libro leído por el general Douglas MacArthur en el Frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y estudiado con suma atención por los espías y oficiales de la KGB; en definitiva, una obra tan apreciada por tantos militares y personalidades históricas, no precisamente pacifistas, puede leerse también como una llamada a la contención y la prudencia en tiempos de conflicto. ¿Un manual para la guerra que pide mantener la paz por encima de todo, que exhorta a los comandantes a recurrir a la violencia solo en caso de extrema necesidad, y muy conscientes de sus consecuencias funestas? Esta pregunta, sin duda paradójica, merece ser meditada y nos interpela profundamente en estos tiempos convulsos.

—————————————

Autor: Sun Tzu. Título: El arte de la guerra. Traducción: A. F. Rodríguez Esteban. Editorial: Paidós. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Una gota de afecto, de José María Guelbenzu

/abril 07, 2025/Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto. Construida como una especie de «novela…

-

No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda

/abril 07, 2025/El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura. En Zenda reproducimos las primeras páginas de No me cuentes tu vida: Límites y excesos del yo narrativo y editorial (Altamarea), de Carlos Clavería Laguarda. *** PRIMERA PARTE. LA PROSA DEL YO I. Premisa La corriente por la que suspiraba Woolf se convirtió al poco en inundación, y un crítico estadounidense afirmaba en…

-

La persecución al libro

/abril 07, 2025/Libros que nos ponen en comunicación con los muertos, libros con los secretos de las grandes religiones, libros almacenados en bibliotecas ocultas… Este ensayo divulgativo es, como reza el mismo subtítulo, “un viaje por el lado oscuro del conocimiento”. En este making of Óscar Herradón explica qué le llevó a escribir Libros malditos (Luciérnaga). *** Y es que ese poder supranatural que se otorga a algunos libros desde tiempos inmemoriales es un fiel reflejo del alcance y trascendencia que tiene la palabra escrita. El escritor inglés sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) recogió la frase «la pluma es más poderosa que la…

-

Zenda recomienda: Nuestra gloria los escombros, de Lucía Calderas

/abril 07, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “Todo lo importante se aprende por la boca. Una historia por cada diente, una mordida, un agujero. A través del recorrido por las 32 piezas dentales, Nuestra gloria los escombros teje la incógnita de los límites de la identidad indígena (¿fui, soy, seré?) a partir de la historia familiar y ancestral de la autora, las implicaciones afectivas, sociales y políticas de la migración y el desplazamiento de los pueblos originarios y la vida de las mujeres en ese territorio liminal. En el mazahua, la lengua con la que nunca le habló su abuela indígena, existen las vocales…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: