Gernot Eckehard Dudda vino al mundo en una Europa mercúrea e imprevisible, en un tiempo en el que un individuo “podía ser ruso toda su vida y morir lituano; nacer ucraniano y morir polaco”. Empezó a ser un niño normal a los doce años. Previamente, había sido refugiado durante siete. Sobrevivió en cobertizos y pajares huyendo del Ejército Rojo. Vivió en un polideportivo y en un castillo expropiado a una condesa. El zagal creció, se vino a Burgos, tuvo descendencia, triunfó en el mundo publicitario y, como escribe su hijo, el periodista Ricardo Dudda (Madrid, 1992), “su mejor producto fue él mismo”.

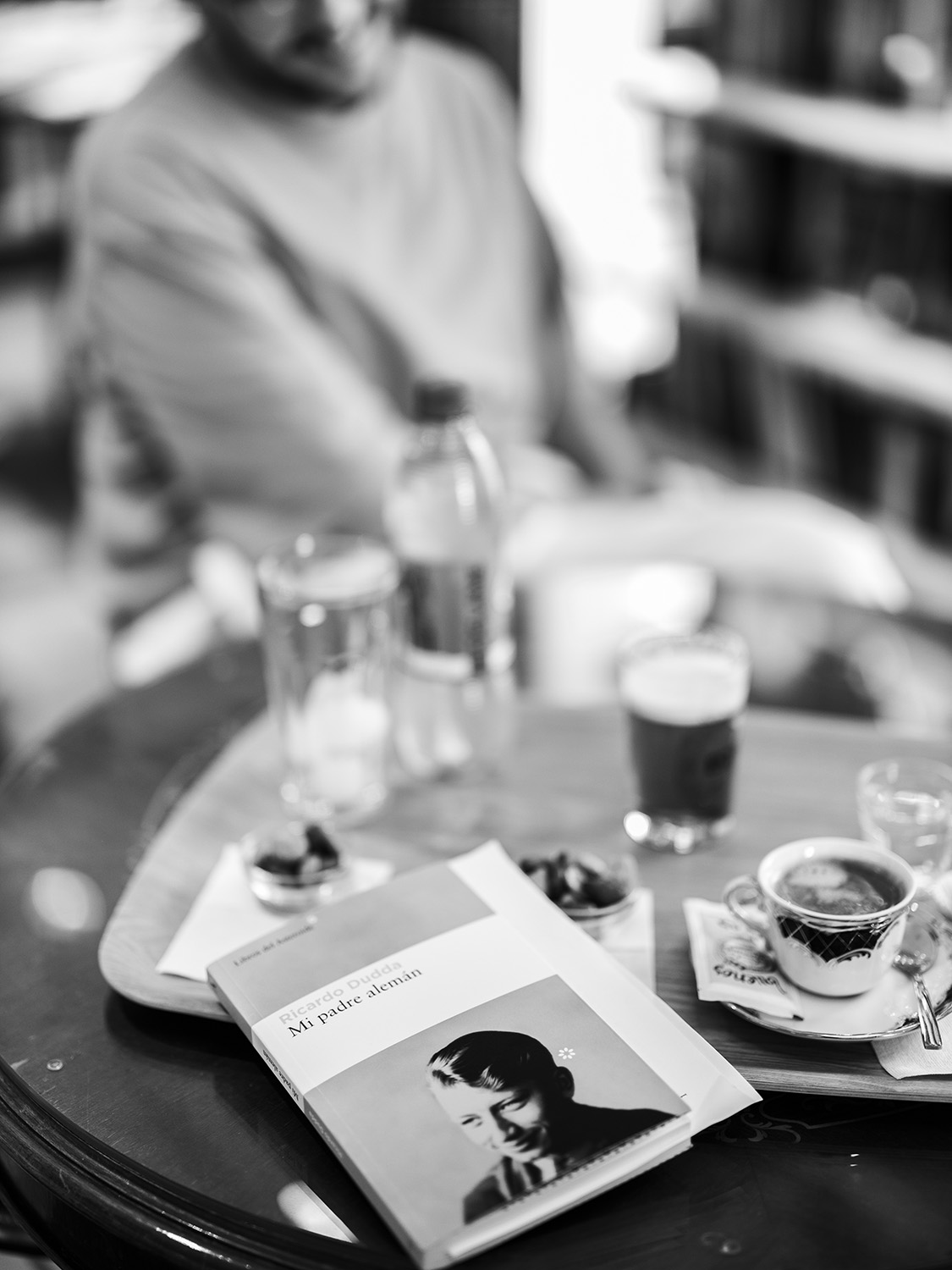

Amén de la biografía de Gernot, Mi padre alemán (Libros del Asteroide, 2023), finalista del II Premio de No Ficción de la citada editorial, es una obra sobre un continente que, políticamente, ya no existe, sobre un abuelo que participó en una operación nazi en la que 5.500 supuestos partisanos fueron asesinados en el norte de Bielorrusia y, hasta cierto punto, un autorretrato del autor trazado a base de búsqueda, vínculo y descubrimiento. Porque, como bien dicen los sicilianos, “la sangre no es agua”. Zenda conversa con Ricardo Dudda en Olavide Bar de Libros en una tarde soporífera del veranillo de san Miguel.

*******

—Señor Dudda, ¿cómo se lleva con la familia?

—La verdad es que muy bien. A la familia alemana la trato poco. Están muy esparcidos y no los veo desde hace años. Tenía contacto con mi tío, el hermano de mi padre, que falleció en 2021. Era el único con el que, más o menos, tenía cierta complicidad.

—Hay quien valora más la familia elegida que la que le viene dada por naturaleza.

—En parte, estoy de acuerdo. Es verdad que la familia no la elige uno. (Piensa) Hay una romantización de la herencia, de la familia. A veces, detrás de eso, hay mucho dolor. Quiero decir: a veces, se justifica lo injustificable con la idea de la familia, y creo que esto no debería ser tanto así. En un país tan católico como el español, o en Italia…

—Los sicilianos dicen: “Il sangue non è acqua”.

—Exacto. Italia ha sobrevivido tanto tiempo gracias a la red de apoyo de las familias. Entonces, con una familia tan desestructurada como la mía, tiendo a pensar que uno también elige dentro de la familia que uno hereda. Uno elige a la parte de la familia con la que tiene más afinidad. Dentro de la familia, hay familia elegida: te llevas mejor con el tío que te trata mejor, con el sobrino que no sé qué… En Mi padre alemán, saco muchas cosas de mi familia. Nunca me ha gustado la idea de “los trapos se lavan en casa”. Sobre todo, en temas que son muy importantes. Evidentemente, siempre con respeto: no voy a hacer una crítica gratuita a mi familia, que es algo que muchos libros de temática familiar hacen. El ajuste de cuentas. A los franceses, por ejemplo, les encanta sacar los trapos sucios de la familia. No es el tipo de novela que me interesa hacer, aunque la leo con muchísimo interés (risas).

—¿Qué ha aprendido de sus padres?

—De mi padre he aprendido la idea de tener una disciplina humilde. Mi padre era muy disciplinado. Al mismo tiempo, si estaba defendiendo algo o enorgulleciéndose de algo, es porque había algo detrás. Un ejemplo, para que quede claro: él me decía que cuando tuviera una buena noticia laboral o una buena noticia de la vida, no la dijera hasta que estuviera cien por cien clara, que no hablara de más. Y cuando me preguntaban “¿cómo llevas el libro?”, no quería hablar mucho porque pensaba: “¿Y si luego no sale? ¿Y si es una mierda?”. Y, de mi madre, he aprendido su humildad y una especie de compasión. Mi madre es como yo, más melancólica. Intento convertir esa melancolía en algo que no sea paralizante.

—¿Y qué ha aprendido de sí mismo mientras escribía Mi padre alemán?

—Phillip Lopate, un escritor que me gusta mucho, dice que, cuando haces una no ficción, hay que contar la verdad porque luego no acaba doliendo tanto como crees. Durante mucho tiempo, en este libro he estado autocensurándome. Ese proceso me paralizó muchísimo. Cuando dejé de autocensurarme, cuando dije “hay cariño detrás y honestidad”, todo funcionó.

—Durante su infancia, su padre fue refugiado, huyó del Ejército Rojo, fue un niño soviético antes de la creación de la RDA, vivió en un castillo expropiado a una condesa… No son malos ingredientes para hacer literatura, ¿verdad?

—Al principio, yo no sabía todo eso. Sólo tenía las anécdotas de mi padre, y mi padre siempre contaba su historia de una manera edulcorada o romantizada. Ha sido toda su vida publicista, ha vendido muy bien sus productos. Y se ha vendido muy bien, su vida la ha contado de una manera épica: de niño refugiado a empresario de éxito. Siempre que hay una historia de hombres hechos a sí mismo, hay que rascar, a ver si hay algo. Evidentemente, tiene unos orígenes totalmente humildes. ¡Vamos, no se me ocurre nada más humilde que un refugiado! Yo no sabía si, detrás de eso, había una historia que pudiera contarse. Sobre todo, me preocupaba que hubiera una historia que interesara a alguien más que a mí o a mi familia.

—Mi padre alemán es también un libro sobre su abuelo Richard.

—Durante mucho tiempo, pensé en incluir a mi abuelo en el título. Mi padre sabía que el suyo había estado en la guerra, pero no hasta qué punto había estado involucrado y, sobre todo, no tenía ni idea del alcance del drama. Cuando descubro que mi abuelo participó, sin medias tintas, en el Holocausto en Europa del Este, el libro cambió. Era una historia que no podía evitar, una historia que daba para otro libro. Había una duda constante. Decidí seguir con la misma idea, incluyendo qué pensaba mi padre del tema y cómo lo estaba procesando yo.

—En concreto, cuenta que su abuelo participó en la Operación Heinrich, en la que se asesinó “a cinco mil quinientos supuestos partisanos en la región de Rasony en el norte de Bielorrusia, una de las zonas de Europa del Este donde más desarrollado estaba el movimiento partisano”. Disculpe la frivolidad, pero, ¿cómo se quedó usted cuando descubrió historias como esta?

—Descubrí el pasaporte militar de mi abuelo. Ahí tenía toda la información policial. Él había sido un policía militarizado que participó en la guerra. Entonces, en el pasaporte salen todos sus puestos policiales, pero también sus destinos como policía enviado al Este. Y descubro que lo apuntaban todo: había un afán notarial que me resultaba muy sorprendente. Que yo pudiera tener en mis manos un documento que ha sobrevivido a la guerra y a la ocupación soviética y a la ocupación americana y a años de campos de refugiados, y que estuviera todo ahí… ¡es la leche! (Risas) Al mismo tiempo, me daba la sensación de estar equivocado. Si he descubierto esto, pero la administración americana ni la soviética no, piensas: “Esto debe estar mal”. Y ves que no, que había muchos casos así, en los que, o bien no se sabía, o si se sabía…

—Se miraba a otro lado.

—Porque tenían que crear un Estado de cero. Tanto los soviéticos como la Alemania Occidental. Hicieron la vista gorda porque dijeron: “Si nos ponemos a mirar el historial de esta gente, no queda nadie”. Entonces, el documento del pasaporte fue la clave. Ahí estaba todo escrito. Lo fui cotejando, con sus fechas, etcétera, y todo encajaba.

—Prusia es algo más que un escenario. Escribe: “Uno podía nacer de una nacionalidad y morir de otra. A principios del siglo XX, en Europa del Este, un individuo podía ser ruso toda su vida y morir lituano; nacer ucraniano y morir polaco (…) La identidad la formaban la combinación de lengua y religión. Pero no era suficiente”. ¿Cómo se puede entender esto?

—Es la historia de Europa del Este y de Europa central. En primer lugar, Europa central ha sido muy mestiza. Preguntas a un bielorruso de principios del siglo XX y no sabe si es bielorruso. Te dice: “Yo soy de mi familia, de mi religión o de la lengua que hablo”. Con la I Guerra Mundial y con la II, se produjeron muchos cambios de fronteras. En Prusia, por ejemplo, había regiones que habían sido alemanas durante mucho tiempo y, de pronto, se las disputaba Polonia. Esto es parte de la historia de Europa. Hay millones de casos así. Mi padre, si vuelve a su ciudad natal, no puede hablar en su idioma. No puede encontrar referentes del pasado alemán en la ciudad. No sólo hubo un cambio demográfico y soberano bestial, sino también cultural. Cuando estuve allí, no encontré ninguna estatua, ningún resto de nada, que demostrara que aquello fue Alemania alguna vez.

— Permítame una discrepancia. Escribe: “Decir Elbing en vez de Elbląg no es como decir Lérida en vez de Lleida. (…) Los dos nombres no conviven. Hoy en Elbląg no hay carteles en alemán”. Tampoco los hay en Lérida en español. O son muy, muy escasos. Es más, es raro decir “Lérida” y que un fulano no te considere lacayo del franquismo.

—Te entiendo. Lo que ocurre es que Lérida, por ejemplo, es una ciudad que tiene todavía mucha población hispanohablante. Vas a un barrio de Lérida y encuentras a gente que habla castellano. Si uno rasca un poco en la historia, puede encontrar muestras de que Lérida es España. Porque Lérida es parte de España, evidentemente. Pero si uno va a la ciudad de mi padre… Fui al museo de la ciudad y no hay ningún ejemplo de que eso fue parte de Prusia. No fue una ocupación pequeña: fue, durante dos siglos, parte de Prusia, una ciudad alemana.

—¿Ve reflejos de aquel escenario en la actualidad política?

—He intentado evitar el presentismo. Hay muchas obras del pasado de Europa que siempre quieren extraer una lectura política para ahora. Estoy pensando en Los amnésicos, de Géraldine Schwarz: es un libro estupendo hasta que, de pronto, no sé si porque se lo ha pedido el editor o porque ella lo ha querido hacer para que sea más periodístico, se pone a hablar de la ultraderecha en Alemania. O sea, es una historia de una saga familiar alemana, de una familia que se aprovecha de los bienes que expropiaron a los judíos, es una investigación muy chula y, de repente, hay una moraleja de decir: “Esto nos ha llevado a que gane la ultraderecha en Alemania del Este”. No he querido caer en el presentismo o en la idea de que hay que extraer una enseñanza para hoy.

—De acuerdo, pero en su libro hay una alerta, un recordatorio de lo peligroso que puede llegar a ser el nacionalismo vigoréxico. Y estamos en una época en la que se dice que pactar con Puigdemont y con el PNV es armar una “mayoría progresista…

R: Sí, ahí tienes toda la razón. En el libro están la parte obvia del supremacismo nazi, y la parte de reconstrucción nacional posterior a la guerra en la que se intentó hacer unas naciones homogéneas. El líder polaco comunista que llega en el 45 a la nueva Polonia soviética dice: “Las naciones se crean con fronteras étnicas. Y punto”. La expulsión de los alemanes se hace bajo ese criterio. Incluso los aliados no soviéticos, es decir, los británicos y los estadounidenses, seguían la lógica de: “No queremos más líos nacionalistas. Vamos a hacer fronteras basadas en la etnia para que no haya ninguna pelea”. Luego vimos lo que pasó en los Balcanes en los noventa. El nacionalismo no ha muerto. Y lo vemos en la política española: la idea de que toda nación necesita un Estado ha llevado a muchísima crueldad y violencia.

—Vamos acabando: ¿cómo se hizo su padre, un “prusiano luterano”, de la Virgen del Rocío?

—Su protestantismo es a la carta. Es algo que muchos católicos reprochan a los protestantes (risas), la idea de: “Vosotros os hacéis la religión como os gusta, y podéis casaros, divorciaros, etcétera”. Cuando mi padre llegó a España, era muy creyente y muy protestante. Era una manera de conservar su identidad. Vino a un país muy católico, en el año 63, a Burgos… Entonces, él mantenía ese protestantismo para seguir atado a sus raíces. Sin embargo, después se mudó a Andalucía y se integró. Es algo que me parece muy loable: es un extranjero que siempre se ha integrado muchísimo, hasta ser un converso cultural. Él vivía en Montilla (Córdoba), trabajaba en una bodega. Montilla tenía una hermandad del Rocío que iba todos los años desde Montilla hasta El Rocío, él se unió e hizo el camino todos los años. Y lo siguió haciendo. Vamos, tenía que haber ocurrido una catástrofe para que él no hiciera el camino (risas). Le da mucha pena ir ahora que no puede, evidentemente.

—Y, para finalizar: su padre se definía como un búho, “un animal que espera el momento adecuado para atacar”. ¿Cómo se define usted mismo?

—¡Uff! Con algún animal más melancólico y nostálgico… No sé… Hay un meme en internet de los novios golden retriever. Pues esos.

-

Paseo de gracia, de Loquillo

/abril 16, 2025/Más allá de una autobiografía, Paseo de gracia es un recorrido por la ciudad de Barcelona, por sus calles y su esencia. Y, sobre todo, por todos los caminos y evoluciones que ha vivido la Ciudad Condal y quienes viven en ellas. Y todo a través de la experiencia personal del gran artista Loquillo. En Zenda reproducimos las primeras páginas de Paseo de gracia (Roca), de Loquillo. *** Con el paso de los años vas tomando cariño a la profundidad del aeropuerto, a cada uno de sus reservados, entresijos y decorados. Si tuviera que diluirme en una charla banal diría…

-

5 poemas de W. D. Snodgrass

/abril 16, 2025/*** La aguja del corazón (fragmentos) 2 Finales de Abril y tú tienes tres años; hoy plantamos tu jardín en el patio. Para prevenir que perros realengos por la noche y los túneles de los topos, dañen tus juegos, cuatro delgados palos hacen guardia levantando su delgado hilo. Pero fuiste la primera en demolerlo. Y después de batir bien la tierra trajiste tu regadera para ahogar a la tierra y a nosotros con ella. Pero estas semillas mezcladas están metidas con leve marga en firmes filas. Hija, hicimos lo mejor que pudimos. Alguien tendrá que sacar las malezas y esparcir los jóvenes retoños….

-

Zenda recomienda: Helada en mayo, de Antonia White

/abril 16, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “Tras su publicación en 1933, Helada en mayo causó un auténtico terremoto en la sociedad británica de la época. Cargada de un fuerte contenido autobiográfico, la historia nos lleva a comienzos del siglo XX, cuando Nanda Grey, hija de un católico recién convertido, es enviada al Convento de las Cinco Llagas, a las afueras de Londres, un lugar entre cuyos muros las estudiantes reciben una severa educación católica, en la que la conformidad y la sumisión son ley. En esta gélida atmósfera, Nanda, de naturaleza extrovertida, encontrará en la literatura y en las…

-

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia

/abril 16, 2025/La editorial Eterna Cadencia publica un libro que reúne las cuatro clases magistrales que Ricardo Piglia dictó en la TV Pública argentina en 2013. La edición está a cargo de Daniela Portas, colaboradora de Piglia, y el epílogo es de Edgardo Dieleke, crítico cultural y editor. En Zenda reproducimos el arranque de la primera clase de Borges por Piglia (Eterna Cadencia), de Ricardo Piglia. *** Clase 1 ¿Qué es un buen escritor? La invención del procedimiento. Literatura conceptual. Resonan cias de Macedonio Fernández. Realidad y ficción. Condiciones materiales. El arte de la microscopía. La literatura nacional y la literatura menor….

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: