La vida de Gonzalo de Berceo, que se extiende entre 1196 y, aproximadamente, 1264, coincide en el tiempo con el reinado de Fernando III, conocido, a partir de su canonización en 1671, como “el Santo”, y el papado de Gregorio IX, el amigo de las cruzadas y de los procesos inquisitoriales. El autor de los Milagros de Nuestra Señora es un inquieto e instruido mozo, que aún no había cumplido los veinte años cuando tiene lugar la renombrada batalla de las Navas de Tolosa, decisiva para el devenir de la Reconquista española.

A partir de aquí, con unos versos alejandrinos de Berceo que van al frente de la obra y que resultan reveladores de lo que nos vamos a encontrar a lo largo del camino —“buenos monjes viviendo en gran hermanamiento / pronto de las serpientes será alojamiento”—, echa a andar, con buen pie, un relato sugerente, bien escrito, perfectamente ambientado, con un capítulo inicial, a la manera de pórtico, arrollador, y con unos personajes que, al margen de que puedan producir algún tipo de confusión con tanto fray en danza al mismo tiempo —fray Melanio, fray Ortuño, fray Agustín, fray Ángelo, fray Adulfo, fray Antonio…—,cumplen a la perfección con su cometido y no desentonan a lo largo de estas casi trescientas páginas.

La novela, aunque posee una gran soltura y un ritmo que está muy por encima de los cánticos monótonos de los monjes del monasterio, tiene, sin embargo, algo de trabajo de laboratorio, como si el autor no hubiera querido dejar en el tintero ningún detalle. Para empezar, resulta ineludible el grato recuerdo de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, novela aparecida en 1980 y ambientada en el turbulento siglo XIV. No faltan, asimismo, los guiños y las intertextualidades a otras conocidas obras y autores de la literatura española y universal, lo que, lejos de convertir el libro en algo tedioso, supone todo un divertido juego, con lo que el lector, ya con los deberes hechos, tiene que estar muy atento para adivinar las intenciones del autor y seguirle, al mismo ritmo, sus pasos. Veamos algunos ejemplos. Ahí están, como una sombra a lo largo de estas páginas, las enseñanzas del Lazarillo, los versos de pie quebrado de Jorge Manrique, el Poema de Mio Cid e, incluso, la prosa de Hemingway en el pasaje en el que el narrador, al acercarse a un determinado personaje con mala fama, está convencido de que “si bebe tanto será persona de fiar”, dándole así la vuelta a la conocida frase del autor de El viejo y el mar. Y Quevedo. Sobre todo, don Francisco de Quevedo y su alargada e inconfundible (mala)sombra a la que nos tiene acostumbrados. La descripción que se lleva a cabo de fray Adulfo es, acaso, el mejor ejemplo: “Era pálido, de piel tersa y suave que lo hacía parecer joven, y tenía los ojos claros tan separados el uno del otro que entre ellos se habría podido instalar con comodidad la cara de otro monje a dieta”.

La taberna de Silos, que conserva, de principio a fin, un inequívoco aire de novela policiaca, supone todo un mosaico de la vida del siglo XII español, convirtiendo el cenobio de Silos en un microcosmos donde se refleja lo que sucede fuera de sus muros. Alrededor de este hermoso claustro, los monjes son una variada representación del mundo. No falta un judas, un inocente, una mujer joven disfrazada de hombre… y hasta un asesino. Los monasterios eran el siglo. La sangre oscura del siglo. Y ninguna de las pasiones humanas —el deseo, la ira, la ambición, el poder…— se quedaban fuera de sus muros.

El autor procura descargar la responsabilidad del relato en todo un colectivo, dejando a un lado al narrador, al gran protagonista, al insigne Gonzalo de Berceo, el “poeta pecador”, como le denominan algunos de sus “hermanos”. Al margen de las pesquisas para desvelar el misterio de unos asesinatos, no se dejan al margen ciertas cuestiones relacionadas con la escritura (“Escribir es parecido a lavarse por las mañanas. Uno va al río convencido, casi con entusiasmo, pero en cuanto se acerca a la orilla se queda tieso mirando el agua”), con esa fiebre, que acaba de surgir, por los libros, que otorgan prestigio a los poderosos —cerca andaba ya el rey Sabio y traductor—, y con la magia que proporciona el copiarlos, que es la única forma de poseerlos.

Al mismo tiempo, se abordan otras cuestiones, de no menor interés, que marcaron toda esa época, como la presencia de los juglares, que, pese a la fama de mercenarios, llevan tanta música escondida dentro; las señales apocalípticas del fin de los tiempos; las encarnizadas rivalidades entre el papado y los monasterios, reacios a pagar impuestos, o el fraude en el continuo tráfico de las reliquias, a propósito de lo cual Berceo afirma: “Reuniendo los huesos de santo que han visto mis ojos bien se podría poblar un ejército capaz de abrir las puertas de Granada, francas, antes de acabar de asediarla”.

Hay pasajes a lo largo de esta novela que saltan de inmediato a la vista por su brillantez. Como aquel divertido juicio sobre las distintas clases de rubias (con antelación, en la narrativa española, la idea se había extendido a senos y a coños, a cargo de Gómez de la Serna y Juan Manuel de Prada, respectivamente): desde la diminuta rubia provenzal, hasta la gloriosa rubia dorada, pasando por la rubia bretona, la novicia rubia, la rubia soberbia, la serrana y rotunda, y la altanera. O los denuestos, a la manera medieval, entre el agua y el vino, con la victoria para este último, pues “fortalece la sangre, apacigua la culpa y aviva la imaginación como el viento las ascuas”.

Aunque el narrador, Gonzalo de Berceo, procura alejar de sí mismo los muchos méritos con los que cuenta, tratando de desaparecer del relato y marcar una discreta distancia, su presencia es notoria y anima a pensar en un curica con sotana que de noche escribe versos a la virgen y que por el día dedica su tiempo a sus pesquisas de improvisado detective. Pero, junto a él, no conviene olvidar ciertas figuras trazadas con enorme pericia, como el escultor fray Bernardo, con su acento francés, a Elo, la posadera y lectora que esconde un gran secreto, Lope, “el peregrino improbable”, que se mueve en la escena al modo del gracioso del teatro del Siglo de Oro español, o el pequeño Deogratias que, de algún modo, nos trae a la memoria al joven Adso de Melk de El nombre de la rosa.

No se sabe con certeza la fecha de la muerte de Gonzalo de Berceo. Pero muchos apuestan a que fue en el año 1264. Si damos por hecho que es así, Lorenzo G. Acebedo decide alargar su existencia dos años más para encontrárnoslo, ya al final de estas hermosas páginas, regocijándose en el recuerdo de su vida pasada de santo bebedor, repleto de nostalgia, en tanto que comienza a temer, como si fuera un achaque propio de la vejez, que “no habrá nadie que recuerde mis versos”.

—————————————

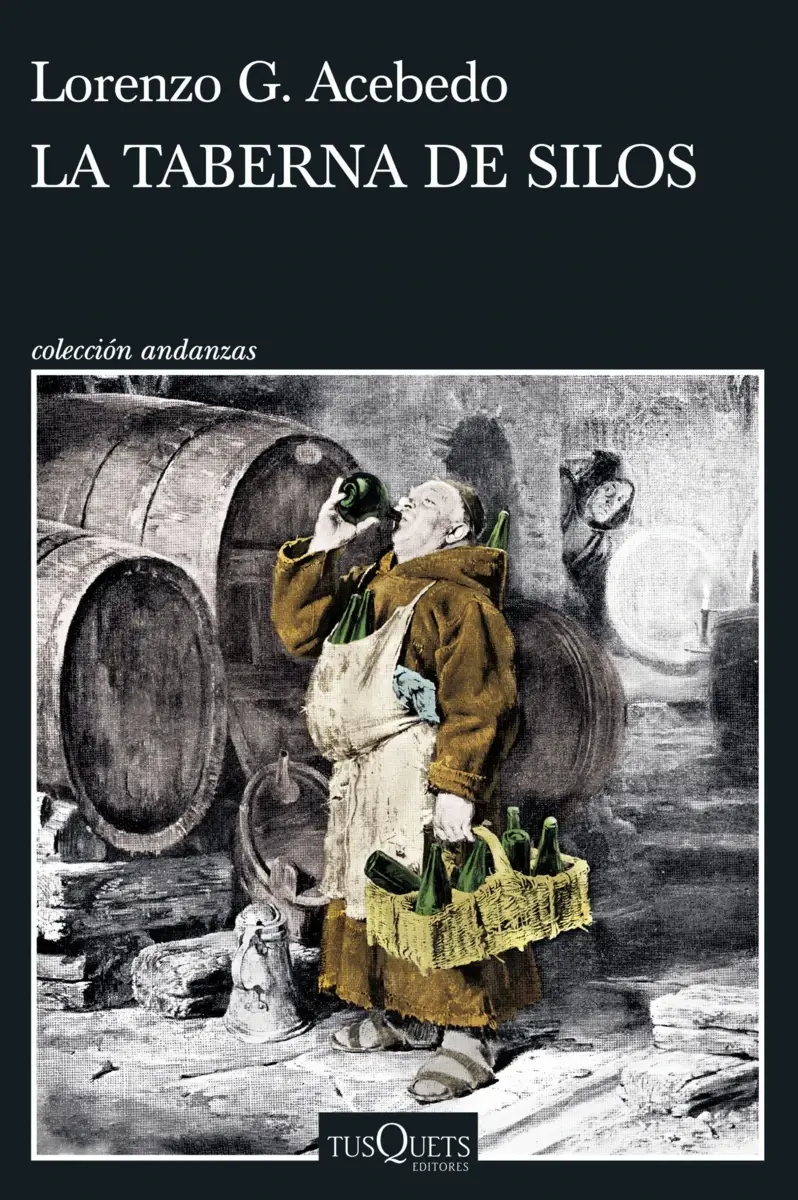

Autor: Lorenzo G. Acebedo. Título: La taberna de Silos. Editorial: Tusquets. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Cracovia sabe

/abril 21, 2025/La plaza es inmensa, un cuadrángulo de doscientos metros de lado. En el subsuelo hallaron calles pavimentadas de hace ocho siglos, sótanos de edificios desaparecidos, cabañas de artesanos y comerciantes, un tesoro de monedas, llaves, joyas, telas, huesos, flautas, dados. En un estrato aparecieron restos de la ciudad quemada y puntas de flecha que delataban la autoría: fueron los mongoles quienes incendiaron Cracovia en 1241. Una vértebra cervical limpiamente seccionada muestra la decapitación de invasores suecos en 1657. Los esqueletos de seis mujeres confirman las leyes antivampiros del siglo XI: las enterraron boca abajo en posición fetal, atadas y con…

-

Abusos sexuales, en La ley de la calle (XI)

/abril 21, 2025/Este episodio, emitido el 16 de septiembre de 1989, tiene un protagonista especial, un reportero de raza, Jeremías Clemente, de Radio Nacional de Cáceres. Clemente escribió al programa para contarles la historia de un anciano, un estanquero de más de setenta años, que además de vender tabaco y chucherías era aficionado —presuntamente— a abusar de las niñas del pueblo.

-

Hasta que me sienta parte del mundo, de Ana Inés López

/abril 21, 2025/*** toda junta qué lindo ir al cine un viernes suicida y que la película termine con amigo piedra y que los actores sean tan buenos y que se enamoren bailando los viernes se me viene la vida encima toda junta y nunca nunca hay nadie que me salve yo no me puedo salvar de nada por ahora sé que mañana cambia porque pasa los viernes la depresión antigua no me desespero como antes espero que me agarre el sueño mañana me despierto y en el medio cambió todo no tengo pesadillas qué podría hacer? canciones? comidas?…

-

Periplos literarios

/abril 21, 2025/Zarpar en un barco de tinta y papel, embarcarse en una travesía literaria a través de la lectura o un viaje tangible y real. Trazar una cartografía alternativa, comprobando cómo el paisaje se revela, muta y explota en resonancias bajo la mirada lectora, y cómo en ese ir y venir entre puerto y puerto se propicia un enriquecimiento personal. “Porque somos del tamaño de lo que vemos y no del tamaño de nuestra estatura”, nos dice Fernando Pessoa, y es que pareciera que tanto el viaje como la lectura nos potencian, expandiendo nuestros mundos internos, hurgando en una zona común…

Super