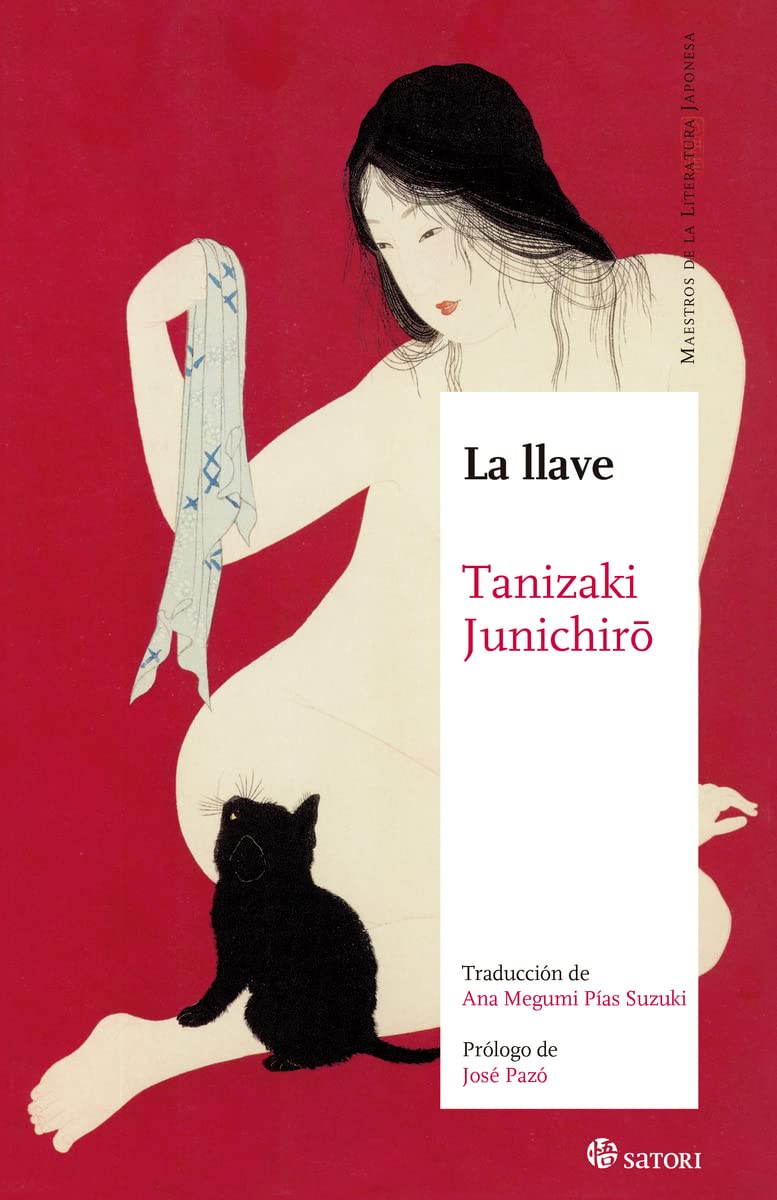

Nunca me cansaré de repetir que Satori publica los que para mí se cuentan entre los libros más bellos del panorama literario actual. Hay editoriales —Atalanta y Acantilado son las primeras que me vienen a la cabeza— que editan con un estilo personal y buen gusto, y aún está por verse el momento en que publiquen un libro que, como objeto físico, no sea un producto bello. Sin embargo, mi verdadera debilidad tiene el nombre de Satori. Aparte de que su criterio editorial responda a una voluntad de acercar a los lectores lo más hermoso y selecto y, en muchos casos, lo más secreto de la literatura japonesa, no puedo evitar ver sus libros como una puerta de acceso poco menos que literal a otro mundo (sí, leí demasiado a Lovecraft en mi niñez): el tacto suavemente acanalado de sus sobrecubiertas me hace pensar con frecuencia en el bambú, en una pantalla de papel de arroz, en los enigmáticos bordados de un kimono encantado (véase Hearn, Lafcadio), mientras sus ilustraciones ya me hacen adentrarme en el Oriente. Es decir: mucho antes de haber abierto un libro de Satori yo ya estoy en Japón, abriéndome paso entre misterios.

La llave, novela perteneciente a la última etapa de Tanizaki, es el más clarificador ejemplo —y también el más estremecedor— de esa vida secreta mantenida bajo el velo de las apariencias pero que de alguna manera aspira a revelarse. Todo ese juego de diarios cruzados donde un matrimonio ya maduro se dedica a la tarea de seducirse por alusiones es una forma retorcida pero al mismo tiempo sumamente estilizada de voyeurismo. Y un voyeurismo inquietante, pues lo que persigue es profundizar en los secretos del espacio/cuerpo conocido: y si —por ponernos, ya que hablamos de Tanizaki, el disfraz de Oscar Wilde— el matrimonio es la peor de las perversiones sexuales conocidas, ¿cómo podríamos calificar la pasión de un hombre, además ya entrado en años, hacia su propia esposa? ¿Hay una perversión más sutil y extravagante, más demoníaca y destructiva a largo plazo, que esa?

Los protagonistas de La llave corren serios peligros: los diarios se cruzan fantasías, peticiones imposibles de expresar de otra manera, sugerencias de lo que hasta ahora formaba parte del territorio más o menos manejable del inconsciente. Y no obstante sabemos por experiencia que las únicas verdades que significan algo auténticamente profundo se encuentran más allá de toda certidumbre, en esos lugares no señalados en los mapas (salvo por ese membrete turbador de “aquí hay monstruos”) que delimitan los mundos no del todo cartografiados de nuestras cortezas psíquicas. Ese es exactamente el territorio en el que gira La llave del ya anciano Tanizaki. Pese a tratarse de una exploración de la vida sexual interior por parte de un hombre que, llegado a viejo —Tanizaki tenía setenta años cuando la escribió—, aún seguía sintiendo la punzada del deseo y el terror de no saber cómo darle una salida vigorosa a esa continua excitación, los misterios de una atracción tan concreta se convierten en fogonazos de una estética superior del deseo entendido como el enigma integrador (y desintegrador) de la vida corriente. Las líneas maestras de La llave se reducen a lo siguiente: en un mundo llamémosle real que por una cuestión de pura esfericidad y de nuestra posición nada relativa respecto a la historia carece del enigma de los viajes sin destino conocido, sin territorios nuevos que explorar, el mundo interior se convierte en ese complejo y accidentado paisaje que reemplaza a las Samarkandas y las Kamchatkas del pasado, el auténtico Eldorado donde el oro que reluce es el de la verdad personal adquirida a fuerza de fricciones con el paisaje exterior de los territorios peligrosos. Los protagonistas de La llave emprenden exactamente ese viaje: la cuestión de adónde se dirigen y si ese viaje contiene o no la posibilidad del camino de regreso puede que se encuentre en la afirmación a la que el anciano profesor, cada vez más despersonalizado hasta convertirse para su mujer —a quien en realidad ese hombre sempiternamente babeante le asquea— en “el paciente”, llega un día para su propia perplejidad: “Ha dejado de interesarme todo aquello que no tenga que ver con el deseo sexual.” Sustituyamos “deseo sexual” por cualquier otra pasión o pulsión del inconsciente y pasemos ahora a comprobar si esos viajes no suponen un descenso en caída libre hacia un punto final y ya cerrado en sí mismo —claustrofóbico como la mente de los mejores masoquistas— en el que se concentra todo. Incluso la ya inexplicable idea de volver.

Son innumerables los detalles por los que podemos afirmar que Tanizaki, con permiso de Mishima, es el más occidental de los escritores japoneses. Recuerdo aquel maravilloso relato —“Dokutan” (1915)— en el que él mismo, disfrazado más o menos de trasunto, afirmaba “que prefería llevar una existencia como esclavo de los occidentales antes que ser un aristócrata en este pobre país”, pero él, como Mishima, no se quedaba solamente en las palabras: sus cuentos y novelas podrían haber sido perfectamente escritos en el París o en el Berlín de 1920 y seguiríamos embelesados por un tipo de exotismo menos deudor de los paisajes y de las costumbres que de una peculiar manera de mirar. Su forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, en especial aquellas que aspiran a un encuentro sin ropa en el tatami, oscilan entre la erotomanía de los personajes de Arthur Schnitzler y la fogosidad del mundo entendido como una prolongación de la cama o como un fabuloso supermercado sexual de Henry Miller, que no en vano admiraba a Tanizaki tanto como a su maestro Cendrars. A veces nos sorprende revelando paralelos con la mejor literatura europea que se estaba escribiendo cuando él mismo iniciaba su carrera literaria: por más que yo esté seguro de que al menos por entonces nunca leyó a Walser, y que tampoco leyó a Kafka, lo cierto es que en esos humildes humillados y en esos seres apesadumbrados por una culpa inconcreta —ubicada dentro de los “peligros inevitables” que anidan en “el ámbito de la casualidad”, y cuya exploración hace “multiplicar el porcentaje de aciertos” en el reino del castigo y la culpa— entiendo que hay un eco de “las gentes muy modestas y subordinadas” de Walser o de esas manifestaciones “de una misma vida psíquica”, en palabras de Roberto Calasso, que constituyen los dos K. de El castillo y El proceso de Kafka (hay un tercer K.: el barón del relato “El criminal”, escrito por Tanizaki justo a la mitad de ese misterioso paréntesis formado por un proceso que nunca termina y un castillo al que nunca se llega). Sólo por rastrear esta clase de hallazgos, que de alguna manera parecen apuntar a una muy peculiar atmósfera en el tejido social de los años que vieron el auge, el terror y las postrimerías de la Primera Guerra Mundial (y que como se ve no quedó limitada a Europa sino a todo el que, realmente como si tales cosas fueran dioses, “adoraba lo que de más ordinario y nimio poseía el mundo occidental”), ya merece la pena leer los relatos y novelas de Tanizaki. En ocasiones juega con el tiempo como Cheever lo hizo en El nadador, o lo hace con las tonalidades de la emoción y sus parientes no del todo lejanos, las luces de la luna, del sol y las estrellas. Pero sobre todo juega de un modo despiadado y nada inocente con nuestro perjudicial hábito de las expectativas: así es como Tanizaki parte en dos el acomodado hogar de nuestras convenciones.

Los relatos que componen El demonio y otros cuentos consiguen exactamente eso: no son lo que esperamos, no acaban como nos gustaría que acabase toda aventura en tierras desconocidas, se parecen a los sueños que un vecino irrecuperablemente perturbado tendría con nosotros como personajes principales sobre un hipotálamo convertido en mesa de disección. Los restos de una conciencia que se oculta a sí misma son utilizados para crear un paisaje con nenúfares y templos de Itsukushima de fondo recorridos por sonámbulas ruinas sexuales, obsesionadas con hallar un nuevo nervio todavía intocado por el que hacer circular la linfa de un doloroso placer. Ruinas sexuales en diferentes estados de desarrollo, como el artista de “La creación”, enamorado del arte occidental, en el que resuena la parte más oscura de ese otro artista del relato “El criminal”, o el niñito que en “El odio” se presenta con esta sentencia verdaderamente prodigiosa: “Me encanta ese sentimiento llamado “odio”. Creo que es el sentimiento más directo y absoluto, el más sugestivo que pueda existir. Nada me parece tan divertido como odiar, odiar a alguien hasta más no poder… La vida sería muy triste para mí si no tuviera en este mundo a quien odiar.” No, no es un niño en realidad, sino un hombre que recuerda el momento exacto en que nació ese odio (“a los siete u ocho años”) tal y como hubiera descrito el descubrimiento de una inclinación artística. Aunque en ese relato el niño, futura ruina sexual, no es más que una bruma pasada y contada de memoria, existen otros muchos pintados a la manera retorcida de Tanizaki: no exactamente como los niños terribles de “El muchacho”, su tenebroso relato de 1911, sino más bien con toques de enfermiza crueldad como la que muestra el protagonista de “El pequeño reino”, espejo del futuro jovencito que atormentará a un antiguo nazi en la novela de Stephen King Verano de corrupción o de los niños en diversos estados de corrupción que darán el salto evolutivo a un nuevo tipo de demencia en Furia feroz, de J. G. Ballard. Y si cito como de pasada estas referencias es porque no quiero salir de aquí sin comentar al menos que Tanizaki —no sólo nuestro japonés más europeo sino también nuestro antepasado más contemporáneo— se adelanta medio siglo a muchas de las patologías de la literatura occidental: en la crueldad que no sabe que lo es de la casi niña Aguri (“Una flor azul”) se proyecta la sombra, sin ir más lejos, de una famosa nínfula.

Pero quizá nadie haya dejado un testimonio mejor para penetrar en el misterio Tanizaki que el narrador del relato “Jotaro, el masoquista” (otro Tanizaki disfrazado de trasunto):

Sin embargo, a decir verdad, la lectura le produjo un sosiego placentero y cierto consuelo que aliviaba su mente. Jotaro conoció algunos de los casos más célebres de masochism, como los de Rousseau y Baudelaire, quienes, habiendo sido genios extraordinarios, sufrieron de semejante mal. Al avanzar en sus investigaciones, descubrió que también algunos escritores ilustres, como Dante, Shakespeare y Goethe mostraban en sus obras una marcada tendencia al masoquismo. Después de haber confirmado que su inclinación singular no constituía ningún obstáculo para ser escritor, Jotaro llegó a la conclusión de que la única vía de que disponía para cumplir alguna función en la sociedad era convertirse en un escritor especializado en masoquismo. Mejor dicho, optó por ser escritor justamente porque se consideraba inútil, sin ninguna convicción ideológica ni filosófica, que aparte de su masoquismo no tenía absolutamente nada que decir al mundo. Su “literatura” no era más que una crónica de los placeres prohibidos que derivaba de sus anormales inclinaciones. Sus obras, que pudieran tener algún valor para él mismo, carecían de sentido para los lectores comunes.

Así la literatura de Tanizaki, “una crónica de los placeres prohibidos”, y así, naturalmente, Tanizaki: escritor para lectores no comunes.

——————

Autor: Tanizaki Junichiro. Títulos: La llave y El demonio y otros cuentos. Editorial: Satori (2022).

-

Cracovia sabe

/abril 21, 2025/La plaza es inmensa, un cuadrángulo de doscientos metros de lado. En el subsuelo hallaron calles pavimentadas de hace ocho siglos, sótanos de edificios desaparecidos, cabañas de artesanos y comerciantes, un tesoro de monedas, llaves, joyas, telas, huesos, flautas, dados. En un estrato aparecieron restos de la ciudad quemada y puntas de flecha que delataban la autoría: fueron los mongoles quienes incendiaron Cracovia en 1241. Una vértebra cervical limpiamente seccionada muestra la decapitación de invasores suecos en 1657. Los esqueletos de seis mujeres confirman las leyes antivampiros del siglo XI: las enterraron boca abajo en posición fetal, atadas y con…

-

Abusos sexuales, en La ley de la calle (XI)

/abril 21, 2025/Este episodio, emitido el 16 de septiembre de 1989, tiene un protagonista especial, un reportero de raza, Jeremías Clemente, de Radio Nacional de Cáceres. Clemente escribió al programa para contarles la historia de un anciano, un estanquero de más de setenta años, que además de vender tabaco y chucherías era aficionado —presuntamente— a abusar de las niñas del pueblo.

-

Hasta que me sienta parte del mundo, de Ana Inés López

/abril 21, 2025/*** toda junta qué lindo ir al cine un viernes suicida y que la película termine con amigo piedra y que los actores sean tan buenos y que se enamoren bailando los viernes se me viene la vida encima toda junta y nunca nunca hay nadie que me salve yo no me puedo salvar de nada por ahora sé que mañana cambia porque pasa los viernes la depresión antigua no me desespero como antes espero que me agarre el sueño mañana me despierto y en el medio cambió todo no tengo pesadillas qué podría hacer? canciones? comidas?…

-

Periplos literarios

/abril 21, 2025/Zarpar en un barco de tinta y papel, embarcarse en una travesía literaria a través de la lectura o un viaje tangible y real. Trazar una cartografía alternativa, comprobando cómo el paisaje se revela, muta y explota en resonancias bajo la mirada lectora, y cómo en ese ir y venir entre puerto y puerto se propicia un enriquecimiento personal. “Porque somos del tamaño de lo que vemos y no del tamaño de nuestra estatura”, nos dice Fernando Pessoa, y es que pareciera que tanto el viaje como la lectura nos potencian, expandiendo nuestros mundos internos, hurgando en una zona común…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: