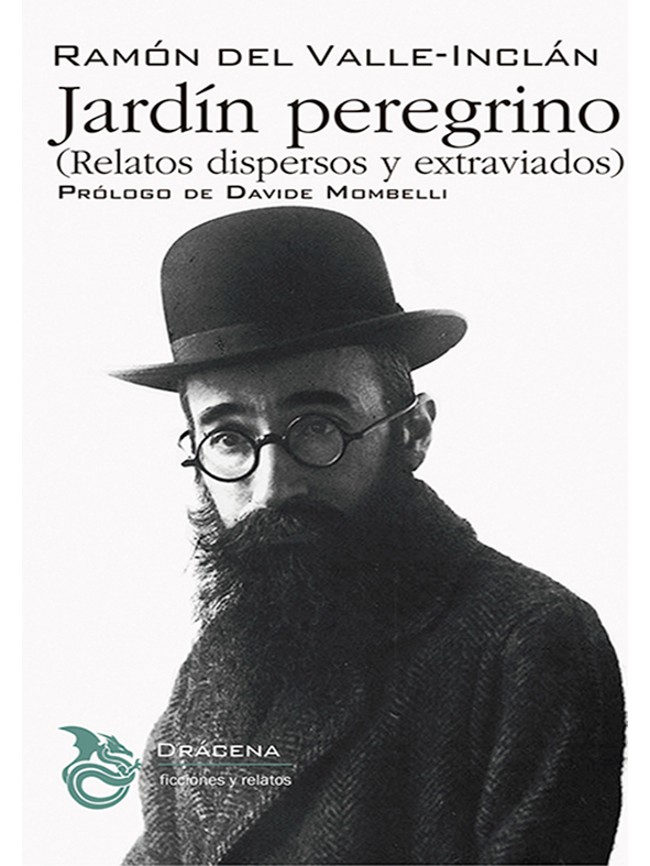

El sello madrileño Drácena publica, en una edición a cargo de Davide Mombelli, Jardín peregrino (Relatos dispersos y extraviados), con prosas olvidadas, descartadas o semisecretas del gran Ramón del Valle-Inclán. Un libro que nos permite seguir con gran claridad la lenta y sorprendente evolución del autor, lo cual equivale a decir que esta recopilación nos muestra la cocina literaria de Valle, es decir, los ensayos que le servían de probatura antes de construir sus grandes trilogías históricas o sus obras mayores de los años 20, Luces de bohemia (1920) y Tirano Banderas (1924).

La Primera Guerra Mundial, o Guerra Europea, o Gran Guerra, como fue llamada en su momento, lo partió todo en dos. A partir de 1916, la prosa de Valle-Inclán abandona las princesas y los claros de luna para subir a un cazabombardero y ofrecernos sus características “visiones estelares”: narraciones deconstruidas por las que pululan toda clase de personajes abigarrados, con frecuencia sin rostro y sin entidad propia, colocados al lado de titanes caídos, como el Fermín Salvoechea en “Otra castiza de Samaria” (1929) o el Fernández Vallín de “Fin de un revolucionario” (1928), y a menudo protagonistas fugaces de fogonazos trágicos. El teatro rápido y diagonal de Valle invade las narraciones y todo se vuelve del revés: el garante del orden no es más que un chulo, sólo hay nobleza en el pelele o el gañán, y las calles de Madrid se alargan como Grecos para ofrecernos visiones goyescas de la vida pública española de la época. El autor visita tabernas, pensiones miserables y tabucos, y encuentra el oro viejo en los rincones más inmundos de la ciudad. Valle-Inclán visita temas históricos paralelos a los de Galdós y Baroja, pero con un marcado acento propio: diálogos oblicuos, certeros, como dardos, y esperpentización geométrica, cada vez más deudora de la auténtica obra maestra del período: Tirano Banderas. El impresionista Baroja le daba un aire más jovial, como de novela de romances y aventuras, a sus novelas sobre liberalotes, allí donde Galdós aplicaba el análisis profundo y el escalpelo más alargado.

Había llegado el momento del abarrocamiento y la quevedización. Sirva de muestra, por ejemplo, el siguiente fragmento, una descripción casual de un palacio: “Arcos, obeliscos, estatuas, cúpulas, tenían una insinuación ceñuda, en perspectivas llenas de sombra. Una potencia ciega y geomántica, cargada de siglos, aboliéndose en la taciturnidad de un sueño de piedra” (p.199). La leche. O esta breve nota sobre un amanecer cualquiera: “Repicaba el esquilón de la ermita. Vahos alcohólicos y humazos de aceite chafan las rosas del alba. Cansados tumultos difunden sus ecos noctámbulos por la pradera” (p.161). Éste es el gran Valle que hace esgrima con los sustantivos, y que dispara metáforas como un místico descreído, y que para hablar de un racimo de madrileñas, invencible, dice: “algunas cacatúas apostólicas batieron la castañeta del pico, con espantado repulgo” (p. 145).

Valle-Inclán se llevaba mal con la cultura positivista que se consolidó hacia 1860, y es por este motivo que sitúa sus fantasías en aquel momento, cuando los ideales caballerescos terminaban de morir derrotados por el nuevo racionalismo, y cuando los campos de batalla peninsulares se convertían en una realidad prosaica y mecanizada, gubernamental. Los códigos civiles, el urbanismo y el comercio le repugnaban bastante. Rebeldes satánicos como Juan Manuel de Montenegro, con su liberalismo mefistofélico, ya no tenían sentido durante el Sexenio Democrático, el gran momento de los periodistas radicales y dispépticos y los reformistas llamémosles jurídicos. En el momento en que el materialismo libertario exaltado dejó de oler a azufre, dejó de interesar a un Valle-Inclán escorado hacia un carlismo sentimental y evocativo, no por ello menos políticamente operativo.

Para mí ha sido una gran sorpresa conocer la última nouvelle del volumen, la rotunda El trueno dorado (1936), publicada de forma póstuma. Es la más acabada, la más pulida de las dieciocho que componen el libro. Hay en ella aires de novela negra, y muchas direcciones futuras, hasta de postguerra, en esta narración de gitaneo y crímenes descompuestos en líneas semicubistas.

Hace unos pocos meses, en Girona, Edicions de la Ela Geminada editaba una recopilación de otro clásico, esta vez Joaquim Ruyra, estrictamente contemporáneo de Valle-Inclán, y cuyos Dotze relats i altres textos nos mostraban a un estilista que guardaba no pocas semejanzas con el genio barbudo gallego. Y también, aunque con media docena de piezas maestras en el vientre, se trataba de un libro irregular, que yuxtaponía diamantes con borradores o probaturas no definitivas: lo mismo le ocurre a este Jardín peregrino (nos lo advierte el propio prologuista). Es el precio que paga el libro panorámico, y no el greatest hits de un escritor clásico, aunque tanto Valle como Ruyra sean autores universales, de eso no cabe ninguna duda. Lo prueban sus relatos pulidos hasta la obsesión, espinazos de visiones lanzadas hacia el futuro de sus respectivas literaturas.

—————————————

Autor: Ramón del Valle-Inclán. Título: Jardín peregrino (Relatos dispersos y extraviados). Editorial: Drácena. Venta: Todos tus libros.

-

Hélène Cixous, Premio Formentor de las Letras 2025

/marzo 31, 2025/Fotografía de portada: Francesca Montovani © Éditions Gallimard El jurado ha distinguido “la personalidad de su estilo y su intrépido sentido de la soberanía creativa, la amplitud de las disciplinas intelectuales” que ha abordado y “la composición de una obra literaria que ha expandido la más ilustre herencia de la cultura europea”, según indica el acta. Fundadora del Centre d’Études Féminines et d’Études de Genre, que ofreció el primer programa de doctorado en estudios femeninos de Europa, Cixous forma parte de la generación de intelectuales y escritores franceses que han renovado el pensamiento contemporáneo, con vínculos de amistad y complicidad…

-

Doce libros de marzo

/marzo 31, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido el diálogo entre libros de toda procedencia. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** El turista sin equipaje, de Nicolás Melini Nada es lo que parece en El turista sin equipaje, novela de Nicolás Melini. En lo más alto de un pino muy alto, en un bosque de una pequeña isla atlántica, aparece colgado el cuerpo de un alemán. El comisario Nieves y un joven comisario, Sigui,…

-

Cena con los suegros

/marzo 31, 2025/Cerré la puerta con vueltas, una, dos y tres, hasta el clec final. Me gusta cerrar con vueltas, ese clec me da confianza, como si fuera capaz de llenar mi ausencia y la de todos, porque no quedaba nadie. Nos hemos ido Fabia y yo… ¿Quién iba a cuidar de la casa, entonces? Bajamos por las escaleras, Fabia primero, aunque sin adelantarse. Si me hubiera parado en algún piso, seguro que ella también lo habría hecho, se habría dado la vuelta y me habría mirado ladeando la cabeza, como preguntándome qué observo. Fabia es muy preguntona. Viene hacia mí asomando…

-

El pan y la palabra, de Sergio García Zamora

/marzo 31, 2025/*** Nada que declarar Soy pobre y emigrado. ¿Para qué darte más señales? Miro libros que no puedo comprar. Miro ropa que no puedo comprar. Miro muebles que jamás compraré. Alguna tarde de niebla voy con mi amor y entramos en la misma librería alucinada y hojeo ediciones preciosas y leo allí de pie y para ella los poemas terriblemente bellos de otro poeta pobre y emigrado. Alguna tarde invernal voy con mis hijas a la tienda de los maniquíes enfermos y me pruebo un abrigo estupendo que las hace sonreír y abrazarme. Alguna tarde sin trabajo y sin colegio…

“Taciturnidad”, qué expresividad… impagable…

Haría falta un Valle-Inclán para describir la actual época de secesionismo-sanchista-chiquilicuatre. Todo muy esperpéntico, al gusto de don Ramón.