Dentro de la extensa —y, por desgracia, poco conservada— filmografía del director Kenji Mizoguchi (1898-1956), puntal del cine clásico nipón, con toda probabilidad solo un título homenajea al Japón sobrenatural de las leyendas y los temibles yūrei, y resulta que se trata de su obra más conocida. Los cuentos de la luna pálida (1953) es una soberbia exploración de la ambición desmedida y las consecuencias de la guerra, amén de una reivindicación del amor paciente y sencillo frente a las pasiones turbulentas. Porque, hablando de turbulencias: como olvidar a la etérea y bella dama Wakasa, con su rostro inmaculado y su larga melena negra, engatusando al imprudente Genjūrō, tratando de lograr que el otrora alfarero —obsesionado con prosperar a toda costa— jamás abandonase su tentador abrazo, intentando que el desdichado no descubriese que lo que en realidad abrazaba no era sino… un fantasma.

En cada una de esas tres piezas teatrales habita una mujer distinta, pero narrativamente emparentada con las otras dos: Sakura, Kasane, e Iwa. De noble linaje, bellas, incautas, abnegadas, tratadas como mercancía, excluidas de sus privilegios por aquellos en quienes confiaban y presas de un destino trágico que, cada una a su manera, se niegan a aceptar. Tres mujeres fatales —en un sentido muy distinto al occidental—, tres objetos de deseo que, incluso desde la pasividad y el sacrificio, son capaces de embrujar corazones, revolucionar séquitos y atraer miradas de odio. Tres senderos que se distinguen por mezclar sin pudor el drama y lo humorístico, proponiendo alocados giros de guion de aire pulp y recurriendo al fantástico con toda naturalidad; de su lectura es fácil percibir que el propósito de este tipo de este tipo de producciones artísticas era doble: entretener, en primer lugar, y constituirse en reflejo de la realidad de su tiempo, por añadidura. Nos toparemos con apariciones espectrales que viven ancladas en la melancolía o en la venganza, largos y retorcidos enfrentamientos entre clanes de samuráis más o menos deshonestos, siervos y campesinos que harán lo que sea para cambiar su suerte, monjes más afines al mundo material que al espiritual, bebés repudiados por sus progenitores y un variopinto etcétera de personajes representativos del período Edo —también llamada «Era de la paz ininterrumpida», y correspondiente con los siglos XVII a XIX del shogunato Tokugawa— en el que vivió el susodicho Namboku.

Porque nuestro dramaturgo, hijo de un tintorero y casado con la hija de un relevante actor de kabuki del que tomó el nombre, llegó a escribir alrededor de ciento veinte obras de teatro. Se especializó en retratar la vida de los bajos fondos y las vicisitudes de las clases populares, y alcanzó auténtica fama en las últimas décadas de su vida; más tarde, iría cayendo en el olvido y su figura no se reivindicaría hasta hace cosa de un siglo. En suma, la breve biografía incluida al principio del libro nos acerca a un autor que, siendo mucho más influyente de lo que pensamos en el archipiélago del sol naciente, es apenas conocido fuera de las fronteras japonesas; también nos sirve para contextualizar el auge del teatro kabuki —en particular, frente a sus primos más estirados, cómicos o imaginativos, el noh, el kyōgen y el bunraku—, género teatral donde se da la paradoja de que, pese a haber sido iniciado por mujeres, todavía hoy los actores son exclusivamente masculinos.

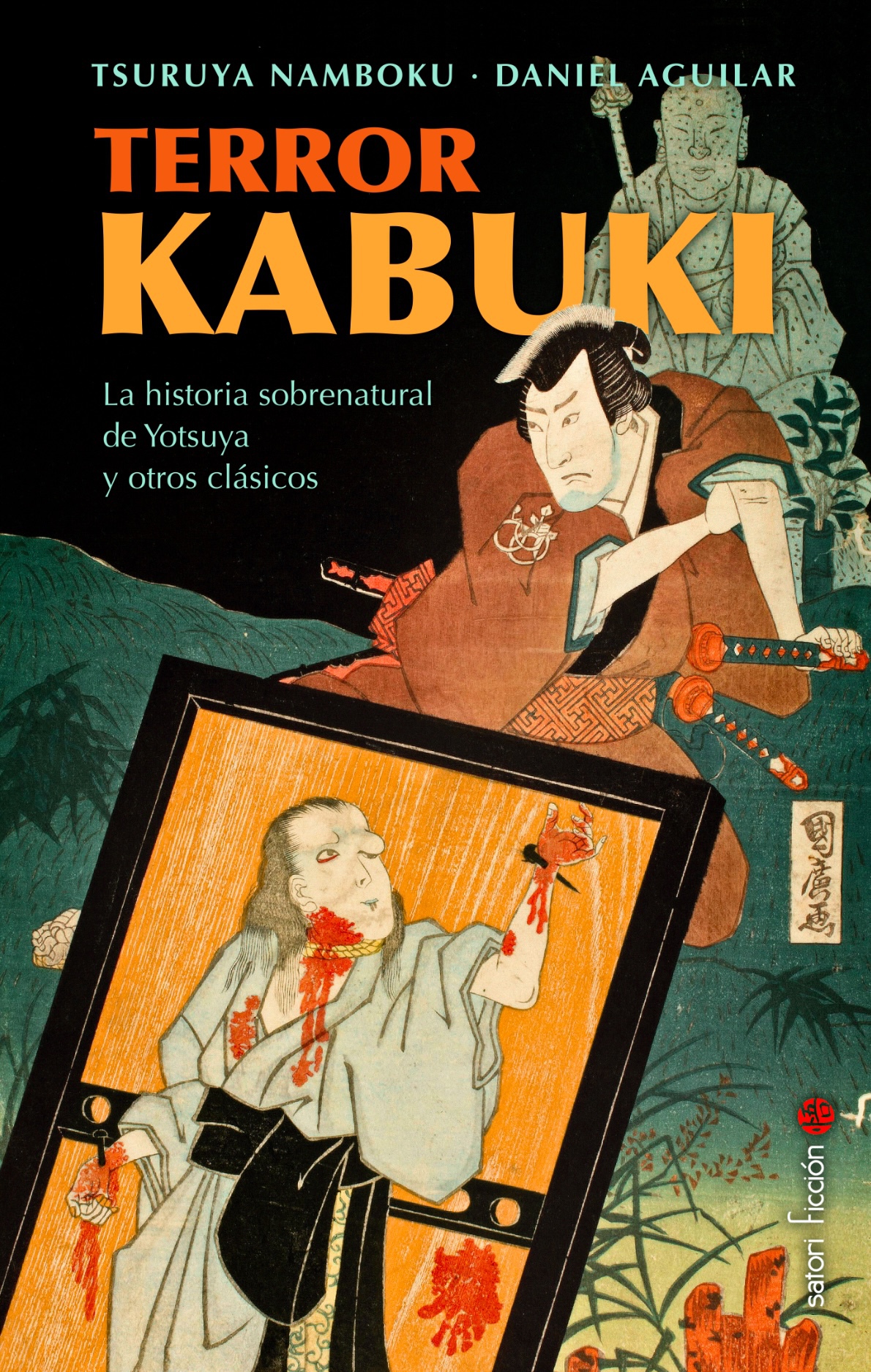

Por si fuera poco, Terror kabuki incluye ilustraciones a todo color de ukiyo-e de maestros como Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) o Utagawa Kunisada (1786-1864), y cartelería y fotogramas pertenecientes a adaptaciones cinematográficas de las tres obras reunidas en este título; basta un vistazo a este magnífico apartado gráfico para identificar el obvio parentesco de la obra de Namboku con el ero-guro, ese género extremo consagrado a la perversión sexual, lo grotesco y lo tabú que surgió en Japón como protesta frente a la rigidez de sus normas y usos sociales.

El mentado Kenji Mizoguchi, en su día oyama —actor de kabuki especializado en papeles femeninos— para los afamados estudios Nikkatsu, dijo que el arte no era una mera imitación de la realidad, y su máxima se cumple con este coqueto título de culto: la verdadera obra artística sublima la monotonía de la materia en algo más vaporoso, más elevado. Y de elevar lo profundo —y de conjurar fantasmas— el imaginativo Tsuruya Namboku sabía un rato.

—————————————

Autor: Tsuruya Namboku IV. Título: Terror kabuki. Traductor: Daniel Aguilar. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros.

Muchas gracias por la reseña. Solamente quería añadir dos correcciones: Mizoguchi tiene en el periodo mudo una adaptación de Kasane y, por otra parte, nunca trabajó como Oyama (ese fue el director Teinosuke Kinugasa). Un cordial saludo.