Sombras de luz

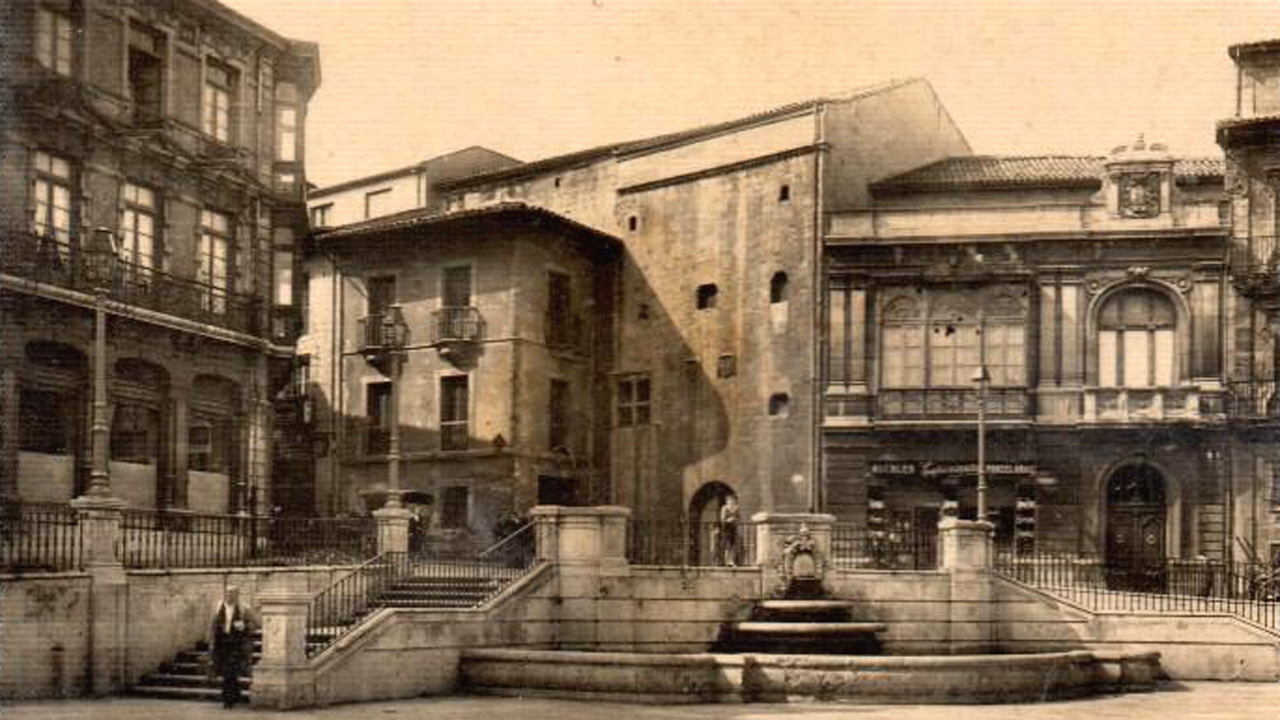

Han coincidido en estos últimos tiempos algunos libros que transitan entre los márgenes del género histórico y el policial y adjudican el rol de detectives a figuras destacadas de nuestras letras. El pasado verano aparecía La taberna de Silos, de Lorenzo G. Acebedo, en cuyas páginas se ponía Gonzalo de Berceo a investigar unos extraños crímenes que tenían lugar en el monasterio al que hace referencia el título, y a principios de este año llegaba a las librerías El primer caso de Unamuno, en el que García Jambrina tomaba como percha el hasta ahora olvidado asunto de Boadas —un pueblo salmantino cuyos habitantes decidieron emigrar en bloque a la Argentina como protesta por la pobreza extrema en que vivían— para adentrar al eminente rector en ciertos afanes pesquisidores. Leo ahora La sacavera, de Jorge Ordaz, una novela donde la intención no llega a tanto, pero que también presta una atención singular a quien fue un entusiasta preceptor de los vientos ilustrados que durante el siglo XVIII habrían de agitar las aguas del continente europeo. Hay cierta justicia en el rescate porque no siempre se reconoce el papel que tuvo el padre Feijoo al anticipar, desde su celda en el monasterio de San Vicente, los ejes básicos del movimiento intelectual que estaba llamado a marcar un punto de inflexión a partir del cual las cosas comenzaron a ser distintas. La novela, que publica Pez de Plata, se ambienta en un Oviedo en el que aún perviven las estructuras del viejo régimen, que acaso se sientan más consolidadas que nunca —dicen que la noche es más intensa justo antes del amanecer— cuando en realidad se apresuran a conocer sus estertores, y su argumento combina las artimañas policiales con otras más propias de las comedias de enredo, pero también toma el pulso de una época en la que despuntan personajes singulares que, sin ellos ser del todo conscientes, están llamados a marcar hitos cuya naturaleza aún no sospechan. La figura de Feijoo, diluida en un claroscuro secundario aunque pertinente, oficia de contrapunto exacto que queda acentuado con la aparición anecdótica de un Jovellanos aún en edad infantil y define las incongruencias de una sociedad que se muestra encantada de desconocer todo cuanto ignora y a la que Ordaz disecciona con fino estilo y sutil ironía para crear un fresco poliédrico y mordaz de unos años en que las sombras se arracimaban para camuflar la grieta por la que terminaría adentrándose la luz.

El hombre que me enseñó a leer

La pandemia y su confinamiento forzaron el alejamiento de muchas cosas buenas y abrieron distancias que en ocasiones han tardado más tiempo del debido en subsanarse. Había visto por última vez a Francisco García Pérez unos pocos meses antes de la gran encerrona, y aunque en este tiempo nos habíamos mantenido en contacto a través del teléfono móvil, con frecuencias variables en función de lo que dictaran nuestras misantropías y asuntos respectivos, no llegamos a concretar ninguna cita que nos permitiera encontrarnos en persona. Me alegra verlo ahora en la presentación del último libro de Miguel Munárriz, con la jovialidad intacta, y por eso en medio del acto me refiero de refilón a los artículos que publicaba en el suplemento cultural del diario La Nueva España y que comencé a leer, con puntualidad y aplicación, cuando andaba explorando los territorios de la adolescencia. Fue en aquellos años en que rondaba la década de los noventa su punto medio y empezó a entrar el periódico en casa con el rigor que exigía mi abuelo Juan, que se había instalado con nosotros tras padecer una trombosis. Los sábados el diario traía aquel cuadernillo central en el que se hablaba de libros y en cuya tercera página, bajo el epígrafe Lo que hay que oír, veían la luz cada semana reflexiones de diverso calado —mordaces unas veces, serias otras, amenas y lúcidas y rigurosas siempre— en torno a la literatura y sus extrarradios. A través de aquellos textos que él firmaba y que aparecían coronados con su foto —una media sonrisa matizaba o desmentía la pose de intelectual sesudo en que lo habían retratado— supe de autores de los que nadie me había hablado, di con libros de los que difícilmente hubiese sabido de otro modo y vislumbré, en fin, algo de lo que se cocía en unas bambalinas que me resultaban tan estimulantes como exóticas y que no se diferenciaban demasiado de las que yo iba a frecuentrar más adelante. Nos conocimos unos cuantos años después, en uno de los veladores del Café Gregorio, y fuimos forjando una amistad cimentada en unas cuantas filias compartidas y sus consiguientes fobias. Cuando abandonó la dirección de aquel suplemento en el que supe de su existencia, varios amigos le organizamos una comida en los sótanos de un restaurante del barrio gijonés de La Arena. Por aquel entonces yo tenía un blog en el que publiqué una entrada agradeciéndole lo mucho que me había enseñado sin él saberlo. La titulé «El hombre que me enseñó a leer», que fue la misma expresión que él empleó para referirse a Gonzalo Torrente Ballester en un artículo hermoso en el que desmenuzaba todo lo que debía al autor de Los gozos y las sombras. Alguna vez he dicho que Paco fue para mí una suerte de profesor de literatura a distancia —«Haces muy bien», me dijo Ángela Paramio, que fue quien me impartió esa asignatura en COU, cuando en una clase le comenté que yo leía siempre los artículos que él publicaba en el periódico—, y no es ajena esa circunstancia al enorme cariño que le tengo, al abrazo con el que lo estrujo cuando me lo encuentro en esta mañana lluviosa, a la emoción de verlo reír a carcajadas al fondo de la librería. «Tenemos que vernos más», le digo, y asiente, y no sé si cumpliremos, pero este rato que volvemos a pasar juntos compensa una buena parte del tiempo que hemos perdido.

Las mujeres, que leen

Se arma cierta polémica a raíz de un artículo de El País cuya autora se pregunta por la razón de que los hombres seamos, en general, renuentes a participar en clubes de lectura. Están los que, de un lado, rebaten la conclusión a la que se llega en el texto y los que, de otro, rechazan la mayor, esto es, que los hombres lean menos que las mujeres o que, cuando menos, eviten compartir sus impresiones de lectura con otras personas. Respecto a lo primero no tengo mucho que decir: no me he molestado en indagar y supongo que tan buena es la hipótesis de la firmante como cualquier otra que se obtenga después de realizar ciertas consultas. En lo que atañe a lo segundo, no puedo menos que asentir sin que eso suponga la emisión de ningún juicio de valor, sino la simple y llana constatación de una evidencia. En el tiempo que llevo publicando libros, y ya va para dos décadas, he asistido a las sesiones de unos cuantos clubes de lectura y en todos ellos me he encontrado con una cantidad considerable de mujeres y un muy exiguo número de hombres; también he comprobado que ellas acostumbran a ser más activas a la hora de plantear cuestiones, lanzar hipótesis o proponer nuevos puntos de vista, sean o no descabellados. Hace algo más de diez años, una institución cultural me encargó que presentara y coordinara parcialmente el encuentro que los miembros de medio centenar de clubes de lectura mantendrían con un escritor de renombre. El acto se desarrollaría en un auditorio sobre cuyo escenario estaríamos el mencionado autor y yo, acompañados de representantes de una docena de clubes que serían los encargados de formular una serie de preguntas. Me encargué de escogerlas, de ordenarlas dentro de un guion y de replantear sus redacciones para que, en ciertos casos, pudiesen dar cabida a otras cuestiones que habían formulado algunos de los clubes que se habían quedado fuera de la selección, pero que estarían presentes igualmente en el patio de butacas. Con buen criterio, la institución quiso grabar un vídeo en el que se viera a los clubes de lectura trabajando in situ, es decir, en las bibliotecas o los centros sociales en los que se reunían, y donde se recogieran pequeñas entrevistas con algunos de sus integrantes. Cuando los responsables de la producción entregaron el material, nos dijeron que no sólo se habían encontrado con muchas más mujeres que hombres, sino que muchos de éstos incluso habían declinado situarse ante la cámara porque les daba vergüenza. Alguno dijo, incluso, que temía ser objeto de burla por parte de sus amigos. Quizá todo se explique a partir de nociones anticuadas de lo que es o debe ser masculino y lo que no —en la escuela, bien lo sé, nunca faltaban chascarrillos para quienes preferíamos la lectura al fútbol—, o quizá se limite a una cuestión de timidez o de inseguridad, o acaso haya más factores que desconozco y que no sé tener en cuenta, pero no creo que haya que rasgarse las vestiduras por lo que, en el fondo, todos sabemos que es una obviedad —no hay más que ver el público femenino que asiste a actos literarios y aun diría culturales, por lo general bastante más abundante que la concurrencia masculina— ni me parece que haya que sentirse ofendido. Un desconocido me responde en las redes sociales que él no asiste a clubes porque no está dispuesto a tragar con los libros que le sugieran leer otros, no se siente cómodo comentando sus lecturas con desconocidos y tampoco le importan las opiniones de los demás, dado que ignora —la cita es literal— su cualificación al respecto. Son respuestas bastante clarificadoras que, en esencia, indican que no va tan desencaminado ese artículo tan controvertido que probablemente el mismo que así opina despreciaba.

La lectura está muy prestigiada, razón por la que tan solitaria actividad adquiere tintes sociales, ya sea mediante clubs de lectura u otras garambainas. Lo del género y la génera, aplicados a la cuestión, bien o mal, ya forma parte del protocolo habitual, venga o no venga a cuento el cuento.