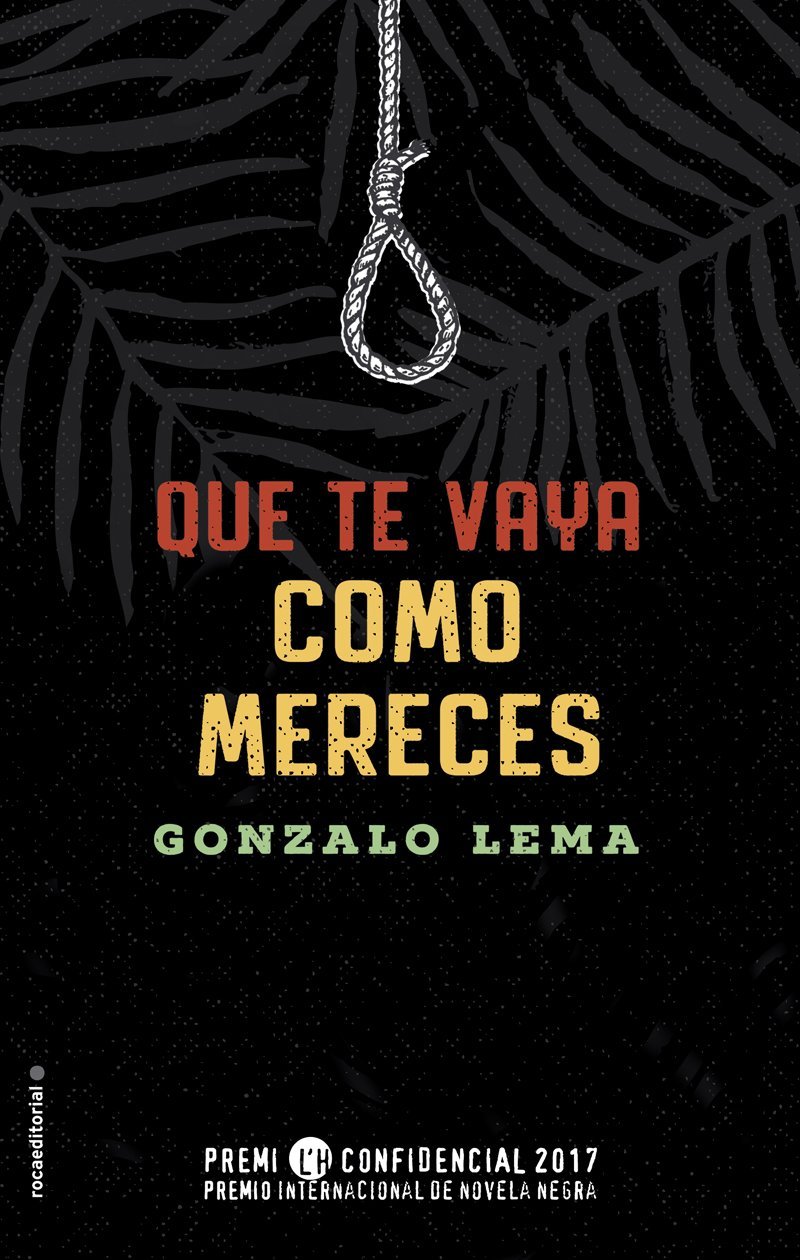

Que te vaya como mereces es una novela policial ambientada en Bolivia, ganadora del XI premio internacional de novela negra L’H Confidencial 2017.

Santiago Blanco es un investigador policial retirado. A sus cincuenta y seis años, tiene una novia, Gladis, que atiende un puesto de comida frente al edificio en el que él trabaja como portero. Ese edificio es del coronel Uribe, que lo contrató cuando Blanco renunció a su puesto y llegó a vivir debajo de un puente. Un viejo delincuente reciclado como camarero llamado Abrelatas le pide ayuda para encontrar el cadáver de su hijo, robado de la morgue. En medio de una investigación macabra, y ante la visión desoladora de una realidad corrupta, Santiago Blanco deberá resolver al mismo tiempo su futuro sentimental y existencial. Un relato de denuncia que supone una crítica brutal a los estamentos de poder bolivianos, a los bancos arruinados, a la corrupción política, protagonizada por un personaje que dejará huella en el lector y le recordará al mejor Philip Marlowe de Chandler.

A continuación puedes leer las primeras páginas de Que te vaya como mereces, de Gonzalo Lema.

«¿Y por qué no vendemos este país tan feo y compramos uno bonito junto al mar?» Negro sonso. Negro ignorante. Las cosas que decía como si nada. ¿Ya le tenía tanta confianza para hablarle así? ¿A su jefe? Santiago Blanco se sonrió nostálgico, porque de inmediato lo recordó hablando mal de los indios: «Mírelos, jefe. No son humanos, sino animalitos». Eso decía. Con su índice los apuntaba acusadoramente. («¡Bajá esa mano, che!») Él todavía conservaba alguna imagen de la carrocería de aquel viejo camión pese a los tantísimos años transcurridos. Todos montados sobre las duras y puntiagudas cargas de papa y otros tubérculos. Los quechuas y los aymaras envueltos en sus mantas. Inescrutables. Sin oponer resistencia al zarandeo ni al polvo inclemente del camino pedregoso trepando la áspera montaña. Y sin mirar a nadie. Sin quejarse. Sin reír. Sin hablar entre ellos, tampoco. ¿Y él, qué esperaba? ¿Que hicieran reverencias al usurpador? ¿Al colonialista? Al diablo. Vaya, carajo. Negro pelotudo. Además, ellos mismos apenas eran unos cholos. Y, para colmo, policías cholos. Ninguna gran cosa. «Mejor te callas, Negro. Y mejor si piensas en algo bueno».

¿Y de cómo diablos se acordó del Negro? Santiago Blanco movió los pies en el piso, como los tordos, y se acodó mejor en la baranda del puente para observar en detalle, con calma y con placer, el gruesísimo turbión del río Rocha querido. Una lluvia bíblica había caído al amanecer cubriendo la ciudad, las bellísimas colinas de San Pedro y de San Sebastián y las lejanas montañas que en días sin lluvia se mostraban azules. La lluvia llegó del sur, metiendo bulla como una banda de guerra en tiempos de golpes de Estado. Y Blanco se sobresaltó al colmo en su catre de una plaza. Primero pensó eso: los militares volvían al poder, pero luego creyó que vibraba la Tierra y rápidamente decidió estarse de pie bajo la viga de la puerta. De pronto se ensordeció con el golpe del agua contra la calamina de su pequeño cuarto y recién comprendió que por fin llovía sobre la ciudad. Se avergonzó de tanto temor. Se cubrió el cuerpo gordo con una chaqueta impermeable, se montó en sus abarcas de indio y trepó las gradas sin flojera, aunque bufando, hasta la misma azotea en el octavo piso. La lluvia lo era maravillosamente todo.

Desde esa altura observó un poco de cielo y un poco de ciudad, y, sin ningún motivo racional, pensó en quien fuera su ayudante en los remotos y duros tiempos de la policía nacional: el negro Lindomar Preciado Angola. Se sonrió. «¡Qué simpático tu nombre, Negro! Seguramente te bautizaron en el Comité Pro-Mar». Su cabello menudo, trenzado en una maraña como virutilla para lavar vajilla fina. Sus cachetes inflados, vibrantes, propio del trompetista (pero él era tamborilero del montón en la banda de música de la policía). Sus ojos grandes, globos amarillos expectantes, que se llenaban de lágrimas cuando recordaba el paraíso de su Chicaloma en los Yungas de La Paz. Un jovencito apuesto, era verdad. Cholero a morir. Como nadie nunca visto.

—Mis padres quisieron aprovechar mi apellido, jefe. Además mi gente vivía frente al mar en el África. Es nostalgia pura. Encima soy nacido el 23 de marzo. Muchas casualidades, lo sé. Pero no se burle. Se lo ruego.

—Lo han aprovechado bien, Negro. Aguantame una bromita, pues.

Blanco calculó que la intensidad de la tormenta duraría apenas unos diez minutos, pero se sorprendió porque continuaba igual en los veinte. Por eso paseó por la azotea observando los cuatro puntos cardinales. Inclusive achinó los ojos y se montó una mano de visera sobre sus cejas para escrutar el horizonte redondo, pero no pudo traspasar ni cincuenta metros del tupido velo gris del agua gruesa. Inquieto, como siempre, apoyó todo el abdomen sobre la baranda fría, en la U de EDIFICIO URIBE, y miró, muy expectante, el menudo kiosco rojo herméticamente cerrado de su novia Gladis, allá abajo, en plena esquina y en la acera del frente, y le imaginó unas cuantas goteras directas al mostrador y al viejísimo anafre. Llenó los pulmones de oxígeno líquido y bajó todas las gradas con suma calma, atento a las rodillas que ya le temblarían en el piso cinco o cuatro, pensando que esa intensa lluvia que caía ameritaba observar la llegada del turbión, y su carga de basura, desde el mismísimo puente del Topáter.

Caminó 22 cuadras sin flojera. Al llegar, la lluvia había cesado y la luz del sol oculto encendía de fulgor sucio las nubes preñadas de agua.

Suspiró con tanta poesía.

Un tumulto de gente festejaba la crecida del río.

Blanco, que miraba contento cómo nacía la niebla densa de las tripas mismas de los arbustos espinosos de las riberas, tenía el oído derecho alerta al pajaril comentario de los vecinos.

Se quejaba el vejete con sombrero de duende:

—Ahora solo cuando llueve tiene agua. Luego, no. Por eso deberían entubarlo y mandarlo a la mierda. ¿Qué otra cosa más se puede decir? La vida se ha echado a perder hasta este punto.

El nieto lo escuchaba sin mayor atención. Las palabras del abuelo le pasaban por sobre la cabeza pero se llenaban de chispas en la gente de unos metros más allá que se atormentaba con lo mismo. El niño pateaba piedritas y se divertía viéndolas hundirse en el lomo del agua correntosa. Cada vez se colgaba más de la baranda. Ya se iba a caer de cabeza sin que nadie lo advirtiera.

Ni siquiera Santiago Blanco.

El viejo insistió:

—Ahora es una cloaca, puras aguas negras. Miren la basura que arrastra. ¿Quién diablos se podría bañar en estas condiciones? ¿O pescar?

Parecía enojado. Se puso a pasear entre sus atentos oyentes.

Se quejó otra señora, menuda y harto pichonesca,con una vieja bolsa de mercado y un sudoroso monedero de plástico entre las manos:

—Con esta agua se riega todas las verduras. Las autoridades no cuidan nuestra salud. No hay ni a quién quejarse ni decirle nada. Todo el sur riega, ya mismamente. Los niños se nos enferman. Y los viejos. Después hay que darles agua con sal.

Una señora emperifollada y con cabello lila exclamó:

—¡Tan lindo que se ve así, cargado a tope! Los campesinos de Sacaba se quedan con el agua. ¿Qué va a importarles el paisaje urbano? Les tiene sin cuidado que nuestro río se muestre con las puras piedras peladas. El resto del año saltan los sapos en los charcos. Los renacuajos. Es gente muy ignorante, la nuestra. Descondolida.

El vapor se acumulaba entre los matorrales. Formaba nubes gordas y se desprendía sin dolor de los espinos rumbo a las alturas. El agua colorada, surcada de varias venas gruesas, arrastraba palos, hierbas, zapatos, latas, excrementos y sapos muertos en su lomo brioso. Los curiosos observaban todo. Se reían divertidos. Señalaban con el dedo un perro muerto.

También prestaban atención a los parlanchines y tomaban partido por las opiniones sentenciosas.

Alguien dijo algo.

Una risotada general festejó el comentario. El viejo se sorprendió.

Habló un hombre amanerado. Tenía la ceja izquierda suspendida por puro petulante:

—Es río de temporada, mi señor. Mi señora. No seamos ignorantes.

—Atrevido. Sepa usted que soy profesora de escuela.

Otra vez la risotada de los oyentes.

—Hay más gente y menos lluvia. En Cochabamba solo llueve cuando muere un obispo.

El niño colgó medio cuerpo en el vacío observando una enorme hoja de calamina flotando río abajo. Sobre la calamina viajaba una bota militar. De pie.

Un joven, montado en una bicicleta destartalada, opinó algo.

Santiago Blanco, acodado siempre sobre el barandado, alzó las cejas de la pura sorpresa. El joven mostraba su satisfacción por su propia opinión y exponía una sonrisa quieta, fotogénica, mostrando las palmas abiertas al cielo próximo en un típico gesto gallista de los ochenta.

Algunos curiosos asintieron. La neblina ocultó ambas riberas y luego se desprendió compacta en dirección al puente como un bicho espacial. Un animal del futuro.

Bueno a ratos. Malo casi siempre. Momentos después, no se veían los rostros. Se volvieron manchas negras. Almas en el purgatorio. Faltaban los quejidos lastimeros.

Otras voces se expresaron. Blanco se distrajo. Una mano de espectro (huesos vistos, carne leprosina colgando), se dibujó muy al fondo oscuro de la neblina sobre la plataforma del puente, se batió gentil en ese aire denso y tenebroso. Él se quedó con la duda. Pero la mano se le aproximó con calma y reclamando con autoridad la suya.

Le pareció que debía defenderse.

—Hola, jefe. Una voz de celda. El cutis de iguana. Las patillas de los libertadores. El pelo ensortijado como trabajado por una permanente. La oscura caverna de la boca con tres dientes aislados. Dos arriba, uno abajo. Una sonrisa de terror, amenazante. Pero también amable.

—Abrelatas.

—Un abrazo, jefe. De cuánto tiempo me lo vengo a ver. Es un milagro del Señor. Usted ya no va por el Amé- ricas ni siquiera el viernes de soltero. ¿A tanto llega su indiferencia?

El tufo a dientes podridos. A encías inflamadas. Una cara de espanto. Los mismos ojos, irritados, casi sin pestañas y con pústulas escondidas en el interior de los párpados. Un individuo medio vivo, medio muerto. Capaz de asustar a cualquiera.

Abrelatas lo abrazó con sentido afecto. Blanco se sorprendió. Pensó en un posible contagio de algo y quiso retirar el cuerpo, pero el hombre lo tenía sujeto del hombro derecho y de la presilla del pantalón sin cinturón. Y lo mantuvo con absoluta firmeza. Entonces pensó en su billetera. (Y hasta se acordó del billete de cincuenta recibido de una pastillera de la calle en la víspera.) Pero también se acordó de que la había dejado sobre la mesita de los suplementos culturales en su cuarto. Por eso se dejó apretar un momentito aunque sin corresponder. Se quedó sin aire.

—Me han robado a mi hijo.

Abrelatas se puso a llorar sobre el hombro del exinvestigador de la policía.

Las voces en derredor se acaloraron. El viejo amenazó con un sopapo bien puesto, pero el de la bicicleta esgrimía la vieja guardia inglesa. Otros se carcajeaban. El niño observaba todo. La neblina terminó suspendiéndose hacia el cielo. El petulante se aisló del problema. Se fue caminando hacia la iglesia a la misa de gallo. Seguramente era un exalumno de algún colegio de viejos curas franquistas.

—De la morgue. Me lo han robado de un día al otro.

La gente se dispersó carcajeando e insultando. El viejo se había dado el gusto de intentarlo, pero el joven lo esquivó rápidamente con un quiebre de cintura pese a la bicicleta apoyada contra su cadera. Amagaron un par de veces más y luego cada quien se fue por su camino.

El puente se vio, en pocos segundos, vacío de gente pero atestado de colectivos humeantes y motorizados enojados. El río tronaba arrastrando un lote de piedras. Sin embargo, se podía hablar con confianza.

Blanco se acodó en la baranda del puente mirando las aguas ligeras.

Después miró al hombre de reojo.

—¿Se te ha muerto tu hijo, Abrelatas? ¿Y te lo han robado?

—Me lo han matado, jefe. Estaba recién en sus primeras experiencias como independiente. Era autista. Me lo han asfixiado con una cuerda y una bolsa de basura. Y me lo han robado de la morgue mientras yo buscaba la lana para el cajón.

El Abrelatas se limpió una lágrima furtiva del enfermo ojo derecho.

—¿De quién sospechas? ¿Conoces a los de su especialidad?

El Abrelatas suspiró. Su nuevo oficio lo había ablandado del todo. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Se le quebraba la voz y buscaba consuelo. No parecía un exdelincuente común. Un hombre con trajín en las celdas de la policía y el patio de tanta cárcel. A Blanco le fastidió su sentimentalismo cursi. Parecía un hombre cualquiera. Un blandengue. Un hombre que tuvo abuelos, papás, hermanos y una familia numerosa los domingos en el paseo El Prado.

Insistió:

—¿O habrá sido un policía?

Volvió a mirar al aparecido. El tráfico del puente se iba raleando y el río parecía haber disminuido de caudal. Pero el Abrelatas tenía la misma cara plana de un principio. Sin reacción. Puro desánimo y ojeras violetas y salpicadas de granitos con pus. Un premuerto.

—Es lo mismo, jefe. Ambos oficios son primos hermanos. Quizás un hampón me lo ha matado y un policía me lo ha robado. O al revés. Qué se yo. Pero me quiero morir.

————————

Autor: Gonzalo Lema. Título: Que te vaya como mereces. Editorial: Roca Editorial. Venta: Amazon, Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: