Renato Cisneros es el autor de una novela excepcional, difícil y valiente, que bucea en sus recuerdos familiares para ir en búsqueda de la figura de su padre, un personaje popular y controvertido en Perú, el «Gaucho» Cisneros, un general que fue ministro del Interior y de Guerra en el gobierno anterior a Fujimori y se distinguió por su lucha contra Sendero Luminoso. En esa novela de autoficción, donde el protagonista trata de entender a su progenitor, se narran el encuentro y los desencuentros de dos personajes de distinta generación e ideología. La obra, La distancia que nos separa, fue una de las cinco finalistas de la II Bienal de Novela Vargas Llosa. No ganó, pero ahí estuvo, entre las mejores de los últimos dos años, y fue el descubrimiento de un autor, periodista de profesión, que había publicado obras menores, y que con ese libro provocó un gran revuelo en la sociedad limeña y en su propia familia.

*******

—Es curioso que nos veamos ahora en Madrid y usted esté viviendo aquí, porque yo le conocí en su ciudad, en Lima, en esos días previos al fallo del premio Vargas Llosa, donde no estuvo el escritor que da nombre al galardón —se acababa de separar—, pero sí su esposa Patricia, y los otros cuatro finalistas: el mexicano Héctor Aguilar Camín, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, el chileno Carlos Franz, la dominicana Rita Indiana, y usted, el más joven y desconocido.

—Yo sabía que no iba a ganar, pero simplemente estar ahí, que mi libro fuese elegido como uno de los más importantes, fue muy gratificante, ya era suficiente premio. Aquello supuso un punto de inflexión en mi carrera de escritor; significaba que había merecido la pena tomar esa difícil decisión de enfrentarme a mis fantasmas personales, a la figura del padre y, por qué no decirlo, a los desencuentros íntimos. Muchos miembros de mi familia no lo entendieron y juzgaron que nunca debía haber escrito algo así.

—En aquella bienal, recuerdo que los periodistas invitados dudábamos entre Héctor Aguilar Camín y Juan Gabriel Vásquez en nuestras apuestas, y no le considerábamos ni a usted ni a Rita Indiana.

—Sí, yo también creía que iba a ganar Juan Gabriel Vásquez.

—Y al final, el premio se lo llevó la tercera vía, el chileno Carlos Franz por su novela Si te vieras con mis ojos. Vásquez tuvo que esperar tres ediciones más para lograrlo.

—Es un gran escritor.

—No le desencantó que después del prestigio del premio, La distancia que nos separa pasara totalmente desapercibida en España.

—En Lima la había publicado en Planeta, pero allí esta editorial no tiene esa consideración tan comercial como aquí. Otra cosa es que se hubiese editado en Seix Barral. La continuación, Dejarás la tierra, también se publicó en Planeta (cuando en Perú ya me había pasado a Alfaguara) y fue aún peor. No movieron un dedo por promocionarla. De todos modos, es complicado hacerse visible en España siendo un autor extranjero; es una carrera lenta, de largo aliento.

—La distancia que nos separa tuvo una gran repercusión en su país y se habló mucho, en todos los tonos, sobre ella. Antes ha dicho que molestó a algunos miembros de su familia. Fue por eso por lo que decidió dejar Lima.

—Oh, no. Fue por algo mucho más… cotidiano o doméstico. Mi novia, ahora mi mujer, había conseguido una plaza de médico residente y me propuso que me viniese a vivir con ella a Madrid. Yo estaba muy cómodo en Lima, trabajaba en prensa, en radio y en televisión, tenía un buen sueldo y era conocido…

—¡Era alguien!

—Sí, era alguien, pero empecé a sospechar de esa comodidad, y me parecía perniciosa para alguien que quiere construir un proyecto de escritura. Así que, una vez acabada la novela sobre mi padre, que causó tanto revuelo, pensé que la ruptura debía ser total, que tenía que irme al extranjero, pero no me decidía, hasta que llegó lo del trabajo de mi novia en España…

—Muchas veces las grandes decisiones de nuestra vida las toma la vida por nosotros. La vida nos empuja.

—Eso es. En esos momentos me pareció algo muy valioso huir de la comodidad y la visibilidad para instalarme en un mundo donde nadie me conocía, y poder adentrarme en una carrera de escritor desde ahí.

—Antes de La distancia que nos separa usted ya había publicado en Perú otras dos novelas.

—Sí, pero eran obras menores, circunstanciales, para un público urbano y joven. Nunca confíes en mí fue como llevar a un libro el blog que tenía en una revista y que en aquel momento funcionaba muy bien. Y la siguiente, Raro, es una novela generacional que se fue publicando por capítulos en internet, como los folletines del siglo XIX, y recoge la misma atmósfera del blog. Raro es un chico de 20 años que sufre tres crisis en su vida…

—Nada personal, por supuesto.

—En realidad es un personaje que fue creciendo con la ayuda y la sugerencia de los lectores, que participaron activamente en la construcción de esta novela, y vieron cómo se iba desarrollando según se implicaban en ella. Para mí lo más importante de esta aventura fue descubrir que existían realmente los lectores, que hasta entonces se podían ver cómo un ente abstracto.

—Esos títulos están agotados. ¿Se animará a reeditarlos?

—No creo. Ya no me representan.

—Es lo que le ocurrió a Borges con sus tres primeros libros de ensayo: Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos. Se negó a reeditarlos, aunque luego, tras su muerte, vino María Kodama y…

—Esos libros son como mi prehistoria, pero no los desprecio. Es cierto que en ellos ya no me reconozco, pero los aprecio por lo que significaron en su momento. Tenga en cuenta que yo entonces era periodista cinco días a la semana y un escritor de domingo.

—Cumplieron su función, pues.

—Exacto. Fueron el punto de partida que me permitió dar el salto de una escritura convencional y dedicarme a la novela sobre mi padre, con todo lo que significaba: dejar el trabajo de periodista, replegarme sobre mí mismo y acondicionar un lugar para hacer un trabajo de investigación y de escritura que me tomó mucho tiempo. Al final sentí que aquel grueso volumen era como mi testamento familiar, pero un amigo lo leyó y me dijo que ahí había dos novelas, aunque yo estaba convencido de que era una obra unitaria, una saga familiar que abarcaba tres siglos.

—Para mí también son dos novelas, porque me parece que hay dos maneras distintas de enfocar las historias.

—Eso fue también lo que me dijo mi amigo; la última parte, que es la historia del padre, tiene otro tono y hay otra relación entre el narrador y el protagonista. Me aconsejó que las publicara por separado, y comenzamos por la segunda.

—¿No le fue complicado dejar su tierra, donde era muy conocido, y establecerse en un nuevo país?

—Mi llegada a España fue muy privilegiada. Me vine ya con Seguridad Social, sabiendo dónde iba a vivir y a qué me iba a dedicar, a diferencia de la mayoría de los inmigrantes hispanos que llegan en unas condiciones de incertidumbre y a veces de violencia. Eso quiero dejarlo muy claro. Ahora bien, mi comodidad se acabó cuando me tocó reinventarme.

—Se preguntaría: «Ya estamos aquí. ¿Y ahora qué hago?».

—Lo que sabía es que quería seguir siendo escritor. En esos momentos me vine para reelaborar Dejarás la tierra, la otra parte de La distancia que nos separa. Esa fue mi misión. También hice colaboraciones en medios españoles, pero muy pocas. Mi vínculo periodístico sigue relacionado con el Perú; así que, de pronto, me vi con una vida partida: vivir aquí, empapado de la realidad española, pero al mismo tiempo pendiente de lo que sucedía en mi país.

—Dar el salto a la prensa española no sería una opción, ya que el pago de las colaboraciones ha bajado hasta límites miserables desde que surgieron los medios de internet.

—Exacto. Por otra parte, a mis 40 años era absurdo empezar en un medio español. En principio vinimos para cuatro años, pero en ese tiempo nació nuestra hija y, como dice mi buen amigo Fernando Iwasaki, uno es de la tierra de sus padres hasta que nacen sus hijos. En ese momento España dejó de ser el lugar donde estábamos pasando una temporada para convertirse en la cuna de mi hija.

—Los hijos son muy importantes. Se vive por ellos.

—Totalmente. Enseguida empecé a darme cuenta de las ventajas de que mi hija creciera en un lugar como este, dejando atrás la inseguridad de Lima y el machismo peruano (aquí también hay, pero no en tal grado). Por otra parte, Perú se ha convertido en un agujero negro que no deja de desangrarse. El que ha crecido normalizando la violencia no puede imaginarse lo que es vivir en una sociedad más civilizada. Aquí, en Madrid, puedo ir con mi hija al parque con la certeza casi absoluta de que no nos van a agredir, y eso es algo impagable. También hay que contar con la educación, la sanidad y los transportes públicos. Además, en Madrid (vive en Chamberí) he recuperado la sensación de vivir en un barrio, algo que ya tuve de chico.

—Tras nacer su hija publicó Algún día te mostraré la tierra. Diario de paternidad.

—Es un tema que siempre me ha interesado. Cuando supe que iba a ser padre empezó a larvarse en mí una especie de crisis de identidad. Me preguntaba: «¿Estoy preparado?». En la sociedad peruana te educan para que, cuando llegue ese momento, tú debes ser un jefe de tribu aplomado, capaz de dar seguridad al hogar, y yo era un manojo de nervios. No sabía lo que significaba la responsabilidad de una vida que depende de ti, y en el colmo del machismo, deseé que fuese un niño, ya que con los chicos puede establecerse una dinámica distinta que con las chicas.

—Pues su segundo hijo también es niña.

—Y lo deseé, ahí sí que lo deseé. El destino, que siempre me ha tratado con imaginación, dispuso que fuese una niña, y lo agradezco enormemente, porque no hay mejor forma de desprogramar esos códigos heredados que tener una hija que te va mostrando la psicología femenina.

—Su novela La distancia que nos separa empezó a escribirla diez años después de la muerte de su padre. ¿Qué pasó para que se decidiera?

—Había empezado una terapia por una cuestión sentimental, y durante una de las sesiones el doctor me preguntó si recordaba alguna foto de mis padres recién casados. Y por primera vez en mi vida eché en falta esa foto. Al llegar a casa le pregunté a mi madre, quien me dijo que no existía, y que nunca se habían casado. Este hecho me originó una serie de preguntas retrospectivas: empecé a indagar y entonces sentí que no conocía al hombre con el que había compartido dieciocho años de mi vida, ya que el relato del que yo provenía estaba en duda.

—Es curioso lo que desconocemos de la gente que conocemos.

—Cierto. Y los padres aparecen ya con un pasado que no empuja a las preguntas. Los padres son como una película que uno empieza a ver tarde y a oscuras y no entiende por qué los personajes dicen eso o se mueven de tal manera, hasta que te vas aclimatando a la historia. El pasado de los padres está lleno de claves sobre lo que su hijo es o puede llegar a ser.

—En la novela dice que empezó a comprender a su padre por el lado sentimental, ya que él se enamoró de una chica, Beatriz, y huyó de Argentina precisamente por eso. También tuvo crisis amorosas, como usted, y hasta hay un cierto paralelismo: él se fue de Argentina por un amor que le amargó, y usted dejó Perú por un amor, que le arrastró.

—¡Curioso!… Pero es verdad. Mi padre era un personaje poliédrico, con muchas caras y muchas grietas sentimentales de las que nunca hablaba; pero también me interesaba —cuando empecé la investigación— profundizar en su papel de hombre público. Yo sabía, en la manera que un hijo puede saberlo, de su actuación política. Y entonces hubo una pregunta que surgió lenta pero angustiosamente en mi cabeza, y era si mi padre había ordenado matar. Tenga en cuenta que era ministro de Guerra e Interior cuando surge Sendero Luminoso como fenómeno, y mi padre venía de criarse como militar en Argentina, junto a los que, con los años, se convirtieron en los genocidas…

—Videla, Viola, Galtieri…

—Todos esos nombres yo los recuerdo porque eran los amigos argentinos de mi padre.

—Y entonces usted se preguntaría: «Oh, Dios, ¿mi padre es como ellos?».

—Exacto. Y de hecho, una de las cosas que me contó mi madre es que mi padre ocultó en nuestra casa a uno de esos militares que escapó de la justicia del país. Se refería a él como «Pajarito» Suárez Masón. Lo busqué en internet y lo de «Pajarito» era como le llamaban sus amigos, porque para la prensa era «el Carnicero del Olimpo». Ahí me di cuenta de que tenía muchas distancias ideológicas con mi padre. Lo había amado, y le debía muchas cosas, pero me costaba entender la forma en la que había validado ciertas prácticas y quizás, también, las había montado. Entonces me planteé si mi padre había hecho en Perú lo mismo que sus amigos, los militares argentinos. Y si había matado, torturado y utilizado los mismos mecanismos para acabar con el terrorismo.

—Y empezaría a investigar temblando.

—Era una pugna, José María, entre el hijo que no quiere saber más y el escritor que quiere saberlo todo.

—Eso es muy interesante. ¿Y quién se impuso?

—Al principio estaban muy parejos. Me decía: «Creo que es mejor no saber». Pero, por otra parte, el espíritu de escritor te lleva a devorar las biografías ajenas. Ahí somos insaciables, y una vez que empiezas a jalar de una madeja no quieres parar hasta llegar al origen.

—Ya. Cuando uno se convierte en novelista es otro, alguien distinto a la persona privada.

—No sé si la pugna la ganó el escritor o la perdió el hijo. Llegó un momento en que en mis apuntes y en el texto logré ver a mi padre, no como si fuese mi padre, sino como un personaje. Y ahí ya supe que todo el material que descubriera serviría para dar peso, volumen, capas a ese personaje.

—Y cuantas más capas mejor, claro.

—Mi padre era un hombre que había sido muy enamoradizo en su juventud, y al mismo tiempo era un hombre normativo, autoritario, que decía en la Prensa cosas tremendas que hoy serían irreproducibles. Así que toda mi indagación, al final, se resume en una idea que me parece lo fundamental de la novela: si logro entender quién era mi padre antes de que yo naciera, tal vez pueda entender quién soy yo ahora que ya no está. Entonces me pregunté que si mi pasado estaba asentado sobre un cráter oscuro, quizás para aclarar mi futuro debía conocer un poco de qué está hecho ese cráter.

—¿Y qué se contestó?

—La literatura no es el terreno de las respuestas, sino de las preguntas. Yo con llegar a ello tengo más que suficiente, y no sé si hay una contestación clara. En la novela me pareció muy importante tratar al personaje de mi padre con cierta distancia. Leí todos los libros que encontré sobre el tema con el fin de identificar cuál era el mejor tono para tratar a ese hombre sin que se sintiese que era tan próximo a mí.

—Ese fue su gran desafío.

—Y el descubrimiento de un estilo.

—Un estilo muy distinto a todos sus libros anteriores, y al posterior, una prosa envolvente (esa es la palabra clave) sosegada, compleja y poética, cercana y distante al mismo tiempo, con enumeraciones y repeticiones muy expresivas. En El mundo que vimos arder sólo hay una escena descrita así, y para mí es lo mejor de la novela.

—Los efectos de La distancia que nos separa llegan hasta hoy, y es mi obra más comentada en Twitter. La gente, que en Perú me tiene como una especie de pijo-progre, constantemente me recuerda a mi padre y a la novela para bien y para mal. En el discurso de la derecha radical yo soy el hijo que renegaba de su padre y que faltó al respeto a su memoria, lo que me hizo pensar que en las sociedades más inmaduras se tiende a creer que los hijos nunca deben discutir a los padres. Y yo he crecido en un ambiente con suficiente libertad de pensamiento como para plantearme un mundo distinto al de mis mayores. Eso, en el fondo, habla bien de mi padre: el que yo haya podido ser un hijo discutidor. Desconfío de esas familias en las que todos son abogados o médicos o diplomáticos y consideran a los hijos como una sucursal ideológica de su padre.

—La derecha peruana le criticó por su novela. ¿Y la izquierda?

—También. En cuanto comento algo que no coincide con su ideario me convierto en el hijo del represor, del genocida, del facha…

—No me extraña. La visión política tiende hacia el blanco o el negro. En España, una sociedad más civilizada, no es tan distinto.

—La verdad no se encuentra en los extremos y la realidad está hecha de matices, ya lo sabemos.

—¿Y cómo reaccionó su familia ante esa novela que exploraba lo más íntimo de la saga familiar?

—El libro fue como una especie de dinamita, porque generó mucha polémica y debate. Para empezar, me dijeron que era innecesario hablar así de la institución familiar, y mi respuesta siempre ha sido que uno no escribe para contentar a la familia o a los amigos, sino para un lector que está más allá de tu círculo social. Los lectores que me interesan son aquellos que al leer la novela sobre mi padre piensan en la relación con sus propios padres, en la familia, en la complejidad de este tejido.

—Lo entiendo, pero también entiendo que la novela incomodaría muchísimo a su familia.

—El libro me ayudó a esclarecer mi entorno y determinar cuáles eran las relaciones que merecían la pena. Es cierto que fue doloroso. Mis tres hermanos mayores dejaron de hablarme por completo y así siguen desde hace diez años.

—¿Los tres?

—Por desgracia, uno de ellos murió hace un año por un cáncer, y me dio una gran pena porque de niños éramos muy amigos y siempre pensé en el reencuentro. Era el hijo menor del primer matrimonio de mi padre.

***

(Aquí hemos de aclarar, para que no se pierda el lector, que el «Gaucho» Cisneros tuvo un primer matrimonio, del que nacieron tres hijos, y mantuvo una relación en paralelo con otra mujer, por la que abandonó a su familia legal y se fue a vivir con ella. Entonces nacieron otros tres hijos, entre ellos el escritor, pero hasta entonces todos se consideraban y se trataban como hermanos).

***

—Sus tres hermanastros rompieron con usted, pero ¿cómo reaccionaron los otros dos hijos de su madre?

—Mi hermana me discute algunas cosas de la novela, pero lo entiende. Y mi hermano menor ha sido el más inteligente de todos, ya que no ha leído el libro.

—¿Y su madre?

—Mi madre fue a la única persona a la que dejé el manuscrito antes de publicarse. Un día vino llorando a mi cuarto —vivíamos en la misma casa— y me pidió que no publicase un capítulo muy doloroso para ella. Lo pensé y decidí que no merecía la pena mantenerlo si así iba a hacer sufrir a las personas que más quiero. Se lo comenté al editor, quien me dijo que por él quitaría el capítulo, pero que a la larga me iba a arrepentir, porque era un texto fundamental para la novela, así que le dije «adelante».

—¿Y cómo reaccionó su madre?

—Se enojó mucho, pero al cabo de un tiempo, al comprobar que la novela no provocaba los efectos sociales que temía (en el barrio no le hicieron el vacío, sus amigas no dejaron de hablarle, no la echaron del club…), se sintió muy orgullosa del libro; me acompañó en algunas presentaciones y hasta viajó conmigo a Francia —donde habíamos vivido—, y allí comentaba que era ella quien me lo había contado, y hasta se animó a firmar libros.

—Después de tan larga investigación y de escribir la novela, ¿ha comprendido mejor a su padre?

—¡Hmmm!

—Quizás sí, a la persona íntima, pero no tanto al personaje público.

—La idea que tenía de mi padre a mis 18 años (cuando murió) era muy encomiable, y la que tengo ahora es una imagen más humana y certera; soy más consciente de su debilidad, de sus errores y tal vez de sus posibles delitos. (Pausa) ¡Siento que he conocido más a mi padre de muerto que de vivo!

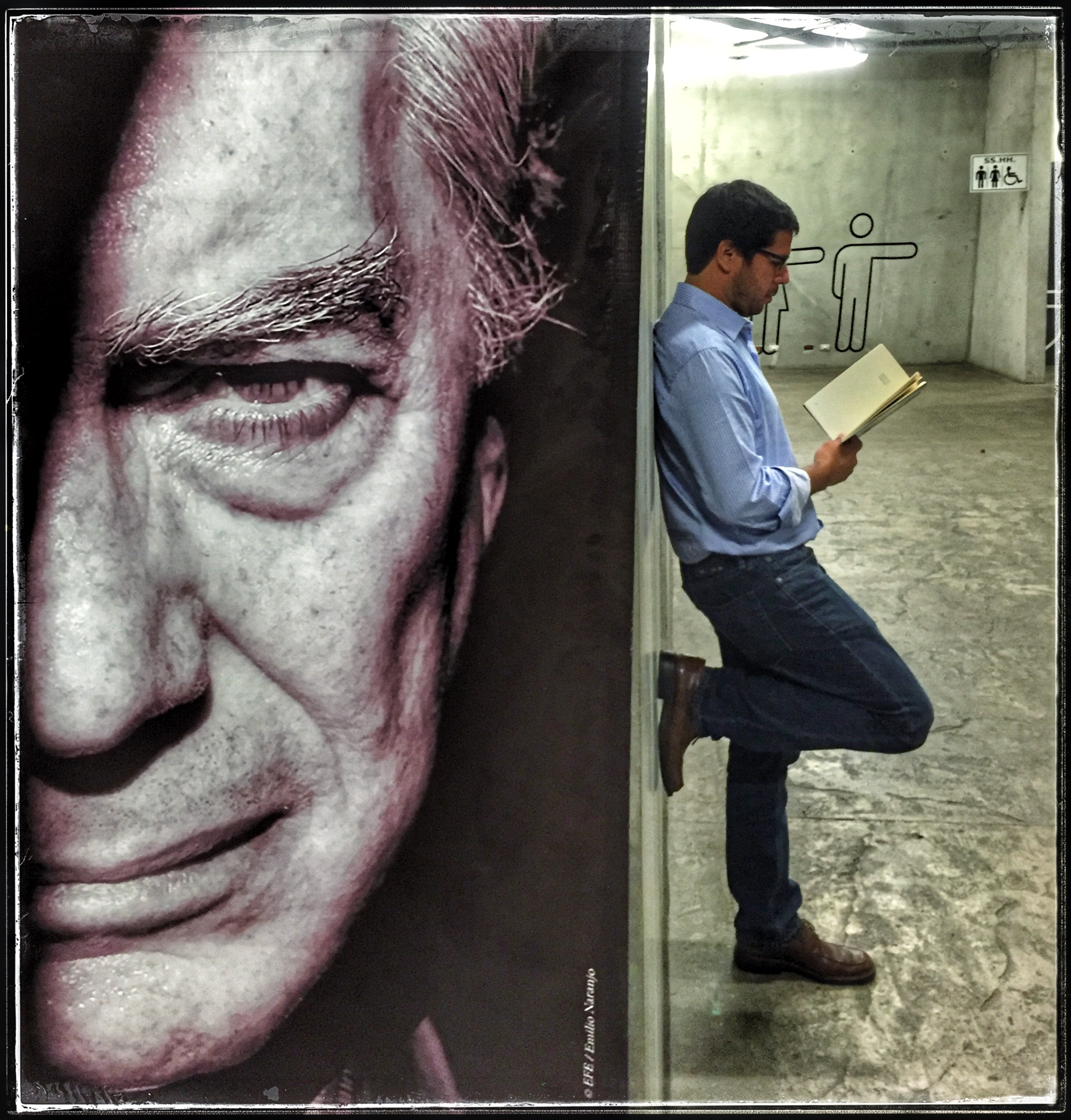

Renato Cisneros, en Lima, durante las jornadas previas al fallo de la segunda edición del Premio Bienal de Novela Vargas Llosa. Foto: J. M. Plaza

—Supongo que tendría poco tiempo para dedicar a sus hijos.

—Durante su vida pública, muy poco; y cuando se retiró y pudo llevar una existencia más plácida y sosegada, siempre andaba metido en conspiraciones, tratando de arreglar el mundo y de solucionar los problemas del Perú, pero no de su familia.

—¿Cuál fue la distancia que os separó?

—En la novela se habla de tres distancias: la generacional (me tuvo a los 50 años), la ideológica (fue un militar autoritario que defendió causas que me parecen aborrecibles) y la distancia física. El libro existe porque mi padre murió. Si hubiera seguido vivo hasta hoy, no hubiese sentido la necesidad de escribirlo. A veces las preguntas ocurren…

—…cuando no hay respuestas posibles.

—(Risas). Es lo que dice García Márquez: «La sabiduría te llega cuando ya no te sirve para nada».

—Sin embargo no se ve tanta distancia entre usted y el joven que fue su padre en el aspecto sentimental.

—Por supuesto. Yo he sido tan enamoradizo como luego confirmé que era mi padre. Y de ello me enteré cuando descubrí esas cartas que a los 20 años dirigía a Beatriz, su amor argentino. Me impresionaron tanto que viajé a Buenos Aires para buscarla, pero desgraciadamente había muerto un año antes. Estuve hablando con su hija, y fue maravilloso saber que mi padre había vivido una relación tan bonita con Beatriz y que posiblemente fuese el amor de su vida.

—La continuación de esta espléndida novela que es La distancia que nos separa se publicó años después, bajo el título Dejarás la tierra, y fue premiada en Francia. En realidad, como ya hemos comentado, esta novela es como una precuela. ¿No hubiera sido mejor publicar los dos libros siguiendo la cronología familiar?

—Yo creo que funcionan mejor así. Una novela es la historia de mi padre, y la otra la de sus ancestros, y esta idea surgió según iba escribiendo La distancia que nos separa, que es el origen de todo. Ahí me di cuenta de que para entender mejor a mi padre debía conocer la relación que había tenido con su padre, y para conocer a mi abuelo debía seguir retrocediendo en el tiempo hasta que llegué a mi tatarabuelo, y ahí hice un descubrimiento fantástico, que nunca hubiera imaginado: mi tatarabuelo era un sacerdote…

—Parece una historia sacada de Cien años de soledad.

—Ese cura tuvo varios hijos con mi tatarabuela y se les apañó para que esos hijos tuvieran legalidad. Mi abuela era, en realidad, la que se apellidaba Cisneros y, por lo tanto, todos sus descendientes somos bastardos. Todos mis antecedentes han sido hombres ilustres en Perú, que yo aprendí a admirar de niño porque los veía en los cuadros y se hablaba de ellos en los libros y en las bibliotecas, pero tienen —tenemos— esa mentira original que atraviesa todas las generaciones de la familia Cisneros. Y lo más curioso es que estas relaciones adúlteras se han ido repitiendo: mi padre vivió una relación en paralelo, mi abuelo fue bígamo, mi bisabuelo tuvo tres hijas naturales, y mi tatarabuelo, el sacerdote…

—(Risas) Ahora le toca a usted. ¿Qué dice su esposa de esta peculiaridad que nos sigue recordando a Cien años de soledad?

—La verdad es que, al saberlo, mi esposa se preocupó un poco por si continuaba con esa dinámica familiar, y yo le dije que había escrito el libro precisamente para conjurar el sino de los Cisneros. Es muy significativo que al sacerdote lo enterrasen al lado de mi tatarabuela. Quisieron que fuera así. Ya que no podían mostrar al mundo su unión, decidieron que iban a pasar la eternidad juntos. De hecho, la novela empieza con la escena del cementerio.

Renato Cisneros junto al escritor chileno Jorge Edwards, en la Casa de América, el día de la presentación de La distancia que nos separa. Foto: J. M. Plaza

—Esta novela tampoco contribuiría mucho a la conciliación familiar.

—No. Si con La distancia que nos separa se produjo aquella crisis, este libro fue mucho más lejos, ya que había hecho público y aireado el gran secreto de la familia.

—Una vez finiquitada la memoria familiar ha dado un salto y ha publicado El mundo que vimos arder, una novela que no tiene nada que ver —advertimos a los lectores— ni en cuanto a tema ni estilo a los dos títulos de los que acabamos de hablar. ¿Cómo surgió la idea de esta novela?

—Cuando aún estaba en Perú descubrí la historia de Matías Guirato Roeder, un peruano de Trujillo que emigró a Estados Unidos. Allí se metió en el Ejército y durante la Segunda Guerra Mundial le ordenaron que bombardease Hamburgo, la ciudad a la que soñaba ir desde Nueva York, porque era la patria de su madre y allí vivían unos parientes suyos. Me pareció curiosa esta anécdota y escribí una crónica. Años después, y ya en Madrid, volví a leer la nota y sentí el impulso de escribir más extensamente sobre este personaje, del que apenas había más datos que los que había contado periodísticamente.

—¿Por qué?

—Quizás porque yo también soy un migrante, como ese peruano que deja su país para intentar llegar a Hamburgo, y pensé que así podría contar algo de mi experiencia de vivir fuera. Por un lado se desarrolla la encrucijada moral a la que se enfrenta: ¿a quién debe ser fiel, a la familia de su madre o al país que lo ha acogido y le ha dado un trabajo?… Y cruzo esa historia con otra más contemporánea, en donde un narrador está viviendo también un proceso migratorio.

—El título, El mundo que vimos arder, se refiere sólo a la primera historia, la del bombardeo.

—En realidad hay un paralelismo entre las dos. Si el piloto ve arder la ciudad tras las bombas, y sabe que el mundo está cambiando, el otro personaje también ve arder, de una manera más intimista, su mundo: su familia tiene otras ideas, ya no conecta con sus antiguos amigos, y se vuelve a Lima para recuperarse de un divorcio que no comprende, pero la ciudad que dejó ya no es la misma ni él es el mismo.

—Yo diría que esa historia coincide con usted en lo esencial, pero no en lo anecdótico. Para empezar, no está separado.

—Es cierto. Siempre me gusta decir que los migrantes tenemos como dos vidas: la vida que decidimos tener al irnos de nuestro país, y la vida que dejamos atrás; y de tanto en tanto nos surge la pregunta de qué habría ocurrido si me hubiera quedado, porque esa vida proyectada es como un miembro amputado, pero existe, todavía te pica. El libro plantea esa reflexión. Todos los personajes de la novela, los principales, los secundarios y los terciarios, llevan a cuesta una experiencia migratoria, algo deliberado, porque quería que el lector se hiciese la pregunta de cuántos desplazados geográficos hay en su familia.

—Un tema muy candente.

—Es importante porque así nos sensibilizamos un poco más sobre el fenómeno de la migración, ya que muchas veces lo vemos como algo lejano, que no va con nosotros. El otro siempre es sospechoso y lo foráneo y lo extraño nos incomoda. Una forma de atenuar esos prejuicios es pensar que también nuestros ancestros tuvieron que emigrar en algún momento y acomodarse a un nuevo entorno.

—Entre las dos historias, la que más me interesa, como lector, es la del bombardeo, y me parece que es la que tiene más entidad, aunque no páginas.

—Es el corazón de la novela. Yo quería escribir una historia sobre la guerra, lo que sucede es que en el 2020, cuando la comencé, la guerra era…

—…algo ajeno en Europa.

—Sí, un asunto desfasado.

—Pues, ¡fíjese!

—Y entonces me propuse generar una historia más contemporánea, y pegada a la realidad, para que la guerra fuese un trasfondo… Porque también quería hablar sobre la migración y sobre mi gratitud hacia la ciudad que me ha acogido. Curiosamente, las ciudades que protagonizan la novela —Trujillo, Hamburgo y Madrid— tienen en común que las tres fueron bombardeadas en su día, y a ello también se alude en el libro.

—Esta novela y las dos precedentes sobre su familia son muy distintas, como ya le he comentado. Casi parecen escritas por otro autor, salvo, quizás, la escena en la que el abuelo se mueve entre las ruinas de Hamburgo, tras el bombardeo.

—En mis novelas familiares trabajé sobre la base de unas vidas que han existido y tenía una muy amplia documentación. En ellas ha habido una recreación, mientras que en El mundo que vimos arder predomina la invención, ya que sólo tenía esa anécdota de la fuga y el bombardeo, y no sabía ni pude saber nada más.

—Sé que le gusta reflexionar sobre el hecho literario. No sé si se debe a que imparte talleres de escritura, especialmente para alumnos latinoamericanos de Perú o de México, donde es más conocido.

—Ya en Lima había dictado en la universidad cursos de crónicas y de periodismo. Es algo que me gusta, porque me permite sistematizar las informaciones que me interesan como escritor. Y cuando llegué aquí tenía que ganarme la vida de algún modo, aparte de la literatura y las colaboraciones. La verdad es que esos talleres resultan más rentables que el periodismo.

—No creo que eso le preocupe, ya que su familia está bien situada.

—Mi familia es la típica familia hispanoamericana que tuvo su época de gloria entre los años sesenta y noventa y luego conoció la decadencia económica. Es cierto que he nacido en un entorno muy privilegiado, pero esa comodidad se ha ido deteriorando. Yo sabía, cuando me vine a España, que iba a vivir con menos dinero, pero aquí no se necesita tanto para estar como allí, porque la ciudad, y el país, te ofrecen en sí muchas cosas.

—Ha declarado que uno escribe para comprender. En sus dos novelas familiares está claro que era para comprender a su padre y a sí mismo, pero ¿en las demás?

—Suelo decir que uno escribe para dar a la vida el sentido que la vida no tiene. Si lo miras detenidamente, la vida consiste en una serie de rutinas, de mecanismos más o menos programados, de hábitos…, pero ¿qué sentido tiene todo ello? En las novelas, en cambio, todas las vidas parecen tener propósitos, sentido, la posibilidad de llegar a alguna parte…

Un momento de la charla entre Renato Cisneros y José María Plaza, en el barrio de Chamberí de Madrid. FOTO: Ángeles Pérez

—La novela podría ser como la vida en un paquete de regalo y con lazo.

—(Risas) Total.

—¿De quién se siente más cerca, de Vargas Llosa o de Bryce Echenique, que son, digamos, los dos grandes autores contemporáneos del Perú?

—Literariamente de Vargas Llosa. Soy un lector fascinado por su escritura, pero hay novelas de Bryce que me han divertido mucho. A nivel personal, me siento más próximo a Alfredo…

—De hecho, escribió el prólogo de uno de sus libros.

—Aunque el autor peruano al que vuelvo continuamente es a Julio Ramón Ribeyro.

—(Sorpresa). ¡Le conocí! De las cientos y cientos de entrevistas que he hecho como periodista diario, la de Julio Ramón Ribeyro, que fue hace décadas, nunca se me ha olvidado. Me pareció un hombre sencillo, tranquilo, apacible, encantador. Transmitía muy buenas vibraciones.

—Yo le conocí muy poco, y coincido totalmente. Para mí su mejor libro son sus diarios. Era un hombre que tenía la sabiduría de ver la grandeza en las pequeñas cosas.

—A ello habrá que aspirar (y a que reediten sus libros).

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: