Un abogado capaz de medrar en el sistema político estadounidense se cuestiona sus ideales —y su cordura— cuando recuerda a su novia, una activista que quería cambiar el sistema desde fuera y que murió víctima de un atentado. Una novela, pues, en la que política y amor son una unidad.

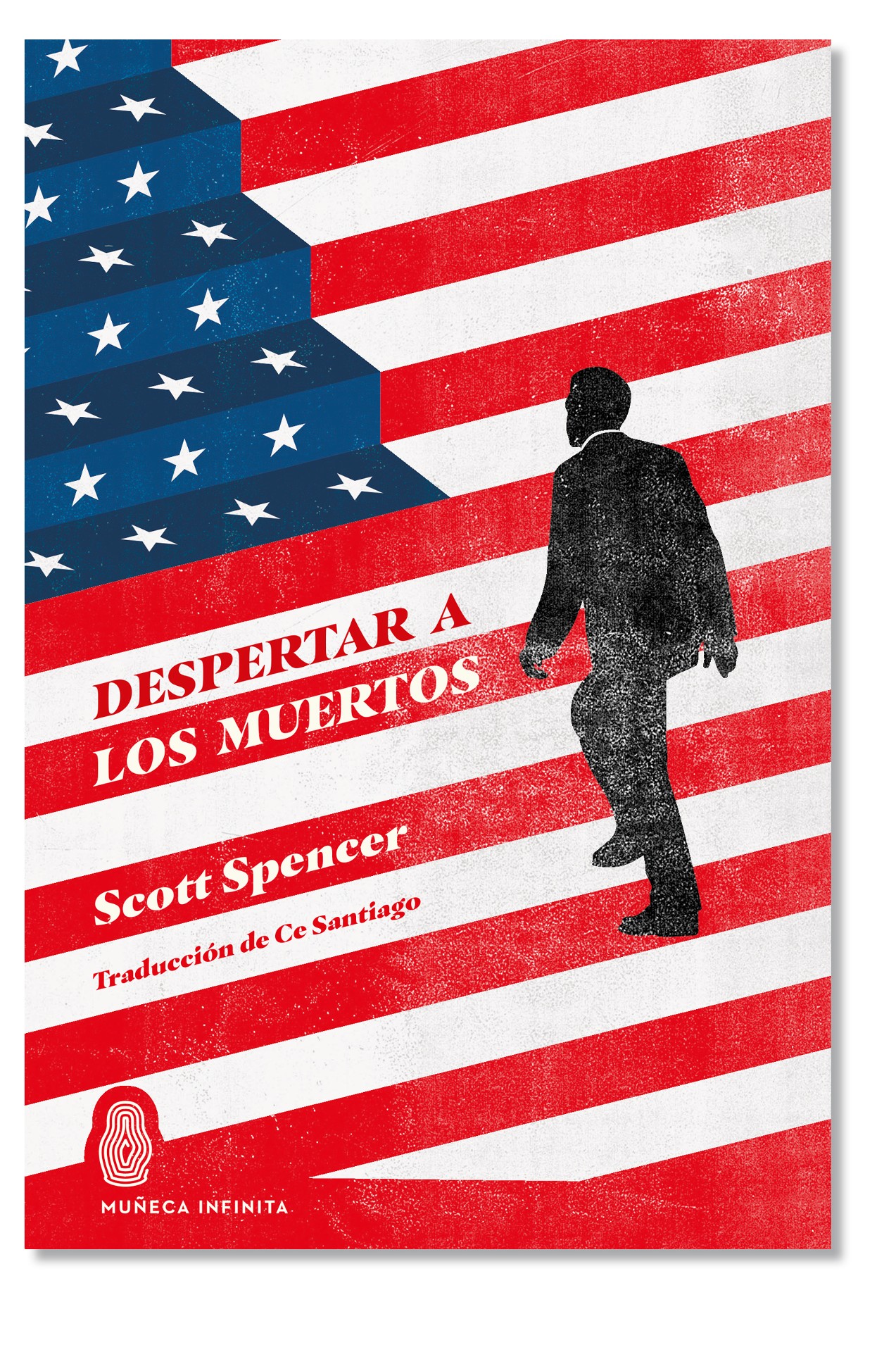

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Despertar a los muertos (Muñeca infinita), de Scott Spencer.

***

Sarah Williams se fue a Minneapolis en el peor momento posible de nuestra vida juntos. Yo sabía lo suficiente sobre lo fulminantes que pueden llegar a ser las cosas como para entender que nunca debes despedirte de la persona a la que amas sin aceptar que es posible que no la vuelvas a ver. Yo quebranté esta ley emocional y veintiséis horas después, en el Minneapolis Community General Hospital, certificaron la muerte de Sarah y la introdujeron en una bolsa de goma negra.

Salí del apartamento sin cerrar la puerta y sin abrigo. Las nieves tardías que aún caían sobre Minnesota lo hacían ahora a través de la oscuridad gris y áspera que dominaba Chicago. Por algún motivo, me sobrevino la idea de que había algo que tenía que decidir, un curso de acción que debía establecer. Sinceramente, no sé en qué estaba pensando; lo cierto es que la mayoría de mis esfuerzos estaban puestos seguramente en evitar volverme loco.

Vivíamos en la 51 con Blackstone. Yo era alumno de Derecho en la Universidad de Chicago y Sarah trabajaba en la zona noroeste, en un sitio llamado Resurrection House. Teníamos pocos amigos y estábamos prácticamente sin blanca, o sea que la mayor parte del tiempo juntos lo pasábamos a solas, en el apartamento.

Las calles por las que caminé aquella noche aún me resultaban extrañas. Las luces de las ventanas me parecían fuertes y desagradables, y las familias que vivían en los bajos, cuya cotidianidad podía observar en porciones bien iluminadas, me parecían remotas, incognoscibles. De vez en cuando cobraba conciencia del frío que hacía. Levanté la mirada y vi cómo la nieve atravesaba parsimoniosa la luz de las farolas. A veces parecía que mi corazón no palpitaba en absoluto y a veces parecía latir muy muy deprisa. Me dirigí a la Calle 53 y encontré un bar. Tenía algunos dólares en el bolsillo y pedí una cerveza. Se suponía que estaba dejando la bebida y ni se me pasó por la cabeza que el momento podía llevarme a romper la promesa. El sabor de la cerveza era demasiado real y aquella realidad hizo que la noche se volviera incuestionable.

El camarero tenía una cara enorme, blanca y contraída, increíblemente grotesca, como un objeto sumergido. Había otra persona en la barra, un conductor de autobús sentado delante de lo que parecía ser un whisky con soda. En la pared había fotografías enmarcadas de boxeadores famosos; esa decoración desidiosa y mecánica que ponen en los bares sin ningún tipo de personalidad. Tenía algo de calderilla en el bolsillo y me acerqué al teléfono. Me había empapado y estaba tiritando. Eché una moneda, marqué el número de nuestro apartamento y oí el tono. Y con cada uno, pensaba: Ay, Dios, ha ocurrido de verdad.

*

Sarah y Gisela iban sentadas delante y murieron en el acto. Es probable que a las dos las enterraran con jirones de la otra en el ataúd. Francisco Higgins iba en el asiento trasero, tumbado. Lo que quedó de él lo llevaron al hospital, donde murió dos días más tarde. Para entonces yo también estaba en Minneapolis y fui a visitarlo al hospital. Lo vi pequeño en aquella cama; las máquinas eran más grandes que él. Era una habitación alegre. Nórdica y moderna, con detallitos de humanidad que empezaban a estar en boga: paredes en colores cálidos, un dibujo infantil a cera enmarcado, una silla de diseño ortopédico para las visitas.

En realidad no conocía a Higgins. Había coincidido con él una sola vez, en una cena con Sarah y varios de los demás la noche previa al viaje a Minnesota. Me cayó bien aquella noche. Parecía un miembro del Gobierno chileno en el exilio, pero su manera de hablar de ello no tenía esa seriedad tan tremenda, o al menos no te restregaba por la cara dicha seriedad. Entonces me gustó, pero en aquella habitación de hospital ya no me gustó, y en cuanto entré me di cuenta de que mi visita había sido un error. Empecé a temblar y a pensar en cosas viles y desesperadas, mi mente se sacudía a un lado y a otro como una serpiente torturada con un palo puntiagudo. Era evidente que el objetivo del ataque había sido él; su mujer era un blanco secundario y que Sarah fuese en el coche había sido casualidad. El ataque había sido premeditado, pero, en cierto sentido, la muerte de Sarah había sido accidental. Ya de entrada pareció indiscutible que la bomba la habían plantado terroristas a sueldo de los generales que gobernaban Chile, los generales que habían mantenido encarcelados a Francisco y Gisela y que, tras ceder a las presiones internacionales para que los pusieran en libertad, quisieron silenciarlos. Pero lo último que pretendían era matar a una ciudadana estadounidense. Francisco y Gisela eran famosos en el mundo entero, pero lo que acaparó las crónicas sobre el atentado fue la muerte de Sarah, fue la muerte de Sarah lo que logró que el pueblo estadounidense se preocupara. Y los amigos de Francisco no tardarían en aprovecharlo al máximo. Iban a arrebatármela y a convertirla en símbolo de algo.

[…]

—————————————

Autor: Scott Spencer. Título: Despertar a los muertos. Traducción: Ce Santiago. Editorial: Muñeca Infinita. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: