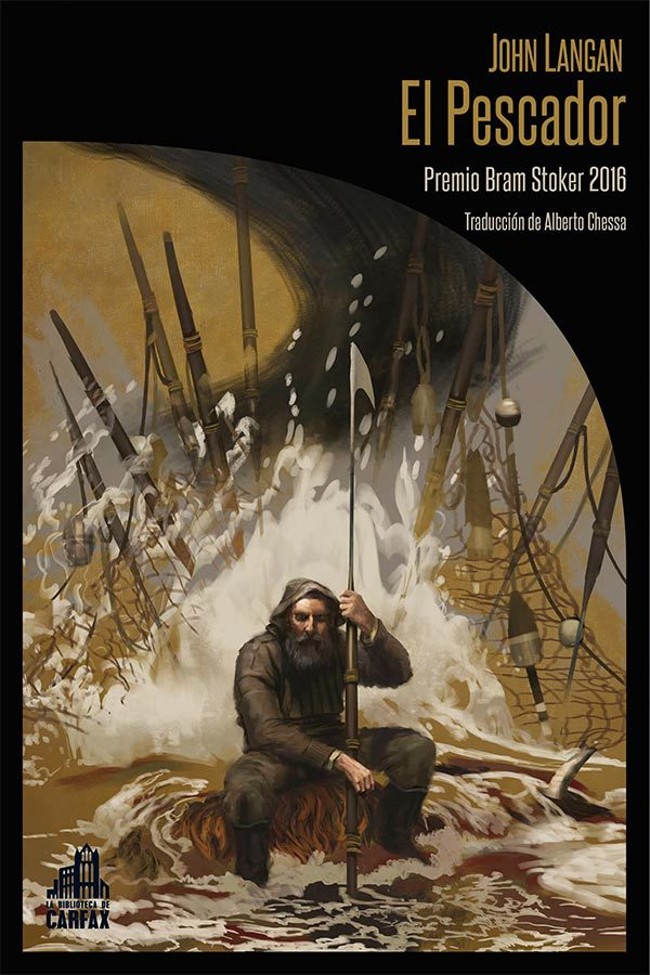

Después de leer esta novela, no nos ha extrañado que ganara el Premio Bran Stoker 2016. Cuenta la historia de dos viudos que, tras encontrar consuelo en la pesca y en la mutua compañía, deciden probar suerte en el arroyo del Holandés, un lugar lleno de oscuridad donde todo el mundo debe pagar por su pasado.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de El Pescador (La biblioteca de Carfax), de John Langan.

***

Primera parte:

Hombres sin mujeres

I

Cómo la pesca me salvó la vida

No me llaméis Abraham: llamadme Abe. Aunque es el nombre que me puso mi madre, nunca me ha gustado Abraham. Suena tan pagado de sí mismo, tan bíblico, tan… Creo que «patriarcal» es la palabra que ando buscando. Y si algo no soy, ni quiero ser, es un patriarca. Hubo un tiempo en el que pensé que podría estar bien tener al menos un niño, pero hoy por hoy solo de verlos se me ponen los pelos de punta.

Pero hay una historia…, en fin, que no puede ser más espantosa, casi demasiado como para ser contada. Sucedió que hace diez años, el primer sábado de junio, cuando había caído ya la noche, perdí a un buen amigo, casi toda mi cordura y a punto estuve de perder también la vida. De hecho, me faltó muy poco para perder más aún que todo eso. Dejé de pescar durante casi una década y, aunque he vuelto a hacerlo otra vez, por nada del mundo, o del submundo, regresaría a las montañas de Catskill, al arroyo del Holandés, ese lugar al que un hombre al que debería haber escuchado llamaba «Der Platz das Fischer».

Si os fijáis bien, podréis encontrar el arroyo en el mapa. Hay que dirigirse al extremo oriental del embalse de Ashokan, subir por Woodstock y retroceder por la orilla sur. Puede que tengáis que hacer un par de intentos. Veréis un hilo azul que serpentea desde las inmediaciones del embalse hasta el Hudson, corriente arriba rumbo a Wiltwyck. Ahí fue donde aconteció todo; si bien qué es lo que pasó es algo que me sigue rondando la cabeza. Solo puedo deciros lo que oí y lo que vi. Sé que el arroyo del Holandés es profundo, mucho más profundo de lo que debería, y no quiero ni pensar de qué está lleno. He recorrido el bosque hasta un lugar que no hallaréis en los mapas, en ningún mapa que vendan en la gasolinera o en la tienda de artículos deportivos. Me he quedado clavado en la orilla de un océano cuyas olas eran tan negras como la tinta que se filtra por la punta de este bolígrafo. He visto cómo una mujer con la piel pálida como la luz de la luna abría la boca, y la abría, y la abría, hasta mostrar una caverna con una hilera de dientes con forma de sierra que no habría desentonado en las fauces de un tiburón. He empuñado amenazante un viejo cuchillo con una mano que me temblaba sin parar, mientras una tríada de habitantes de una pesadilla se me iba acercando cada vez más.

Pero me estoy adelantando un poco. Hay otras cosas que deberíais saber antes, como que Dan Drescher, el pobre, pobre Dan, me acompañó a las montañas de Catskill aquella mañana. Deberíais conocer la historia de Howard, que ahora cobra más sentido para mí que cuando se la oí contar en la cafetería de Herman. Deberíais saber también algunas cosas sobre el arte de la pesca. Todo ha de venir a su debido tiempo. Si hay algo que no soporto es una historia mal ensamblada. Una narración no tiene por qué estar hecha a medida, como una especie de casa prefabricada (no: ha de seguir sus propias reglas), pero sí tiene que fluir. Incluso un relato como este, negro como el carbón, tiene que seguir su curso.

Os preguntaréis por qué me tomo tantas precauciones. Hay cosas tan perversas que solo de acercarte a ellas te manchan, te dejan en el alma una ponzoña de maldad que es como un calvero en el bosque en donde nada crece. ¿No os creéis que una historia pueda acarrear tanta malicia? Parece que fuera pedirle demasiado, ¿verdad? Puede que sea cierto para los pequeños errores, ya sabéis, ese tipo de frustraciones menores que uno acaba convirtiendo en chascarrillos en una fiesta. Sin embargo, para lo que pasó en el arroyo dudo mucho que quepa tal tipo de transformación. Si acaso, solo su transmisión.

Y hay algo más que eso. Está la historia que escuchamos Dan y yo en la cafetería de Herman. Desde que Howard nos contó qué les había ocurrido a Lottie Schmidt y a su familia hace unos noventa años, no he podido sacármelo de la cabeza. Os diréis: «A este se le ha quedado grabada la historia», pero eso sería quedarse corto. Lo recuerdo todo palabra por palabra, como le pasaba a Howard con respecto al clérigo que se la contó. Sin duda, la recuerdo tan bien en gran medida gracias a que la historia de Howard parece que arroja no poca luz a lo que vivimos Dan y yo más tarde aquel mismo día. Los pormenores sobre la construcción del embalse, y quién —y qué— yacía cubierto por sus aguas, no dejan de taladrarme el cerebro. Incluso si hubiéramos seguido el consejo de Howard y hubiésemos evitado el arroyo ese día (¡qué coño!, si hubiésemos dado media vuelta y hubiéramos regresado a casa a toda velocidad, que es lo que deberíamos haber hecho), estoy convencido de que lo que escuchamos seguiría grabado a fuego en mi memoria. ¿Te puede perseguir una historia? ¿Puede llegar a poseerte? Hay veces que pienso que hacer un repaso por lo que aconteció aquel sábado de junio no es más que una excusa para exorcizar de nuevo todo aquello.

Pero otra vez me estoy adelantando. Cada cosa irá llegando a su debido momento, incluida la historia de Lottie Schmidt, su padre, Rainer, y el hombre al que llamó Der Fischer. De todo daré fe. Vamos a empezar diciendo un par de cosas acerca de lo que constituye la gran pasión de mi vida… Bueno, lo que yo pensaba que era la gran pasión de mi vida. Vamos a decir un par de cosas sobre la pesca.

No era algo que me viniera de la infancia. Mi padre me llevó con él a pescar un par de veces, pero, como a él tampoco se le daba muy bien, se centró en aquellas cosas que sí dominaba, como el béisbol y la guitarra. Un día —debió de ser veinticinco o treinta años después de la última vez que mi padre y yo habíamos pasado una mañana de sábado atareados con un cubo lleno de gusanos—, me desperté y me dije: «Me apetece ir a pescar». Olvidad lo que acabo de decir. Me desperté y me dije: «Necesito ir a pescar». Lo necesitaba como se necesita ese vaso de agua colmado de cubitos tintineando en el cristal a las tres de la tarde de un julio abrasador. Por qué, de entre todas las cosas, necesitaba pescar no lo sé, no sabría decirlo. De acuerdo, estaba pasando un momento delicado. Mi mujer acababa de fallecer, cuando no hacía ni dos años que nos habíamos casado, y yo estaba siguiendo el patrón de comportamiento que ves en los telefilmes y escuchas en las canciones country. Lo cual básicamente significaba beber mucho y, como mi padre tampoco me había instruido demasiado en los entresijos del alcohol, significaba además beber mal: media botella de whisky escocés seguida de media botella de vino, seguida de largas sesiones agarrado al inodoro, mientras el cuarto de baño se convertía en una montaña rusa. Mi trabajo también se había ido a la mierda (era analista de sistemas de IBM en la sede de Poughkeepsie), si bien tuve la suerte de que el gerente de la empresa me diera una baja prolongada por enfermedad en lugar de una patada en el culo, que es lo que me merecía. Estoy hablan- do de cuando IBM era un lugar digno para trabajar. La compañía me concedió un permiso de tres meses con derecho a sueldo, ¿os lo podéis creer? Todo el primer mes lo pasé prácticamente empinando el codo más veces de las que fui capaz de contar. Solo comía cuando me acordaba de hacerlo, lo que no sucedía muy a menudo, y mis menús venían a consistir en una buena bandeja de sándwiches de mante- quilla de cacahuete y mermelada, con algún receso esporádico para ventilarme una hamburguesa con patatas fritas. El segundo mes fue un calco del primero, excepto por las visitas de mi hermano y de los padres de mi difunta esposa; ninguno de ellos se tomaron la molestia de avisar. Todos estábamos sufriendo. Marie era increíble, no había otra igual. Sentimos su pérdida del mismo modo que si nos hubieran metido unos alicates hasta el fondo de la boca y nos hubieran arrancado una muela; como una herida abierta que te recorre de dolor de arriba abajo. Y así como somos incapaces de dejar de llevarnos la lengua al hueco donde antes estuvo el diente, y lo lamemos hasta que ya no podemos más, ninguno fuimos capaces de no hurgar en los recuerdos, de manera que todo volvía a ser un suplicio. Cuando el tercer mes andaba ya por la mitad, me pasaba el día en calzoncillos tumbado en el sofá, con la tele encendida y dándole un sorbo a lo que tuviera a mano. No diréis que no había aprendido algo.

[…]

—————————————

Autor: John Langan. Título: El Pescador. Traducción: Alberto Chessa. Editorial: La biblioteca de Carfax. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: