En Detrás del cielo (Alfaguara), Manuel Rivas entrega una novela de serie negra, noir en el sentido radical, salvaje: una historia que atañe tanto a la vida de las personas, a la caza del ser humano por sus semejantes, como a los animales y a la naturaleza. Y trata también de personajes insólitos, náufragos de una resistencia imperfecta y amoratada, entrañables habitantes de la adversidad.

En Zenda ofrecemos un fragmento de esta novela.

******

La subasta

Nunca había visto tanta concurrencia de coches en el aparcamiento del Edén. Días antes, ya nos había llegado el recado de Estanis de que yo iba a trabajar allí de jardinero. Por fin, un trabajo fijo. Con salario a fin de mes. ¿Cuánto? Pues ya se vería. Era cosa de Duroc. Y Duroc pagaba a su manera. Eso fue lo que explicó Estanis.

El caso es que era justo al día siguiente, y a la mañana temprano, cuando tenía que presentarme. Y no precisamente esta noche. Lo prudente sería seguir. Pero, como decía mi padrino, si le haces caso a Prudente no sales de casa. Alguna vez había parado. El hechizo de las luces de neón. Lo normal habría sido que fuese en el Comanche y lo dejase aparcado junto al resto. Tomar un trago de Catro Patas, echar una mirada. Y arrea. En esta ocasión iba con el John Deere, con su magnífica baliza de luces giratorias. El mono de trabajo puesto. Y ya iba yo bien alumbrado con el espirituoso marca Sacramento de la casa de Seara. En el bolsillo, el rollo, bien amarrado con la goma, con los mil euros y pico de la venta de la hija de la Pinta. No se portaron mal, no. Hay días que vale más un paquete de Winston que un kilo de ternera.

—Y ahora vete directo para casa —me había dicho Mucha, en la despedida—. ¡No vayas a meterte en un ovni!

No, no me pude resistir. Aparqué el John Deere en la orilla de la carretera comarcal, con la baliza encendida, no fuese a tropezar nadie. Además, tenía la intención clara de entrar, de echar una mirada al ambiente, a la bailarina del striptease, si la había, beber «la última espuela», que decía el Otro, y salir a galope.

El Edén, sí, estaba abarrotado de gente. Hombres, más carrozas que jóvenes. La mayoría trajeados. Había oscuridad, pero las ráfagas de luz recorrían la sala y, además, yo mismo, mi mono, llevaba bandas reflectantes. Debía de parecer un tractorista buscando una rueda en pleno festín. Pronto vi, y ellos también me vieron, a algunos de los frecuentes en la cuadrilla de caza de Estanis, comenzando por él, por el Oficial Mayor. Alguno saludó levantando la copa, pero no con euforia. Todavía no. Lo que decía el Otro, después de un número en la feria: «Hubo ovación, mas no indescriptible». Y antes de decirnos algo, se apagaron todas las luces y se hizo, de repente, el silencio.

En medio de la oscuridad, surgió un único y potente foco.

Era un ángel. Una mujer ángel. De piel negra, alas de plumas negras y aros y pulseras doradas. No era un disfraz. Para mí era un ser verdadero, el más verdadero que había allí, en la sala discoteca del Edén.

Ella estaba en el centro, en una tarima, agarrada a la barra de bailarina de striptease.

Fue Fredy Lambeta, un faldero de Duroc, que hacía las veces de DJ y animador, también de escolta y recadero, capitán de barra o de puerta, quien tomó el micrófono para presentar la novedad del Edén. Vestía una chaqueta de brillo plateado. El cabello, tan teñido que destellaba anaranjado como la baliza del tractor John Deere. Yo casi no había hablado con él, pero la verdad es que le cambiaba el humor y la voz cada poco tiempo, entre meloso y chacal.

Era una pena que estuviese en medio, sin dejar ver bien a la diosa negra. Pero por algo estaba. Y quien hablaba era el Fredy más meloso.

Dijo, más o menos: «Esta diosa de los ángeles de África se llama Stella. Creedme, es un milagro que esté en Tras do Ceo. Para eso tuvo que hacer una larga travesía estelar. Sobrevoló continentes y mares. Se hizo transparente en las fronteras. Como bien podéis ver, es un ser único. Hasta los ciegos pueden verlo…».

—¡A ver, Chachachá! ¿Cuánto es?

—¡Educación, señores!

«No habla como los mortales —continuó Fredy enigmáticamente—. Ella se expresa de otra manera. Es gacela, es palmera, es paloma. ¡Mirad esos ojos! Para eso necesita la mejor compañía. Su abrazo lleva a lo desconocido…».

—¡Vale, charlatán! ¡Habla en cash!

Su voz mudaba rápidamente, y pasó del dulzón al chacal.

—¡Cállate ya, gañán comemierda!

Fredy hizo un gesto y comenzó a sonar la música. El Matándome suavemente. Ella se puso a bailar en giros muy lentos. No sonreía. Más bien, era la figura misma de la melancolía. El tanga y el top eran mínimas cintas de terciopelo que sostenían las alas. Sus ojos, lo único que identifiqué en la parrafada de Fredy, estaban en otra parte, eran torcaces, sí, como si estuviesen buscando una trampilla por encima de las cabezas y de los destellos de luz. Hubo un pequeño alboroto. Las voces del peneque que gritaba fueron a más hasta que alguien lo llevó al fondo del local y lo lanzó al vacío de la noche.

—¡Un aplauso para Stella, que vino de otro mundo para reinar en el nuestro! —pidió Fredy, de nuevo en subidón.

Había algo especial en el ambiente del Edén. La atracción de Stella, claro. Pero algo más. Por la forma de estar. Por las miradas codiciosas. Por los murmullos. Algo que a mí se me escapaba.

De repente, un poco detrás pero al lado de Fredy, apareció Duroc. De traje impecable, aunque tan ceñido que podrían estallar las costuras si pestañease. Pero no pestañeó.

—¡Atención, señores! —dijo con solemnidad Fredy—. Este es un momento muy momentáneo en el Edén. El Edén es la casa del amor. Amor de verdad. De calidad. Del que abrasa. Nada de pico. Hoy lo celebramos con esta bienvenida a una diosa de la belleza. Quien tenga interés que levante la mano y diga, alto y claro, en cuánto valora esta obra de arte. ¡Educación, señores!

No pude resistirme. Metí la mano en el bolsillo y sentí la alegría del fajo, el roce del dinero queriendo zafarse del triste destino de Chorima, cautivo en la prisión de Eutel.

Fantochadas de Fredy aparte, no sabía nada de la historia de Stella. Ahora sí. Gracias a Mya. Tampoco sabía nada de Mya. Ahora, demasiado.

Stella había nacido en el antiguo reino Edo de Benín, en la costa africana, en una familia muy pobre. Era una beldad, una princesa del pueblo. ¿Qué significa eso para una jovencita cuando un lugar se envilece por el poder de las mafias? Una maldición. No tardó en ser secuestrada por una de esas redes. Una muy muy poderosa, llamada Confraternity. Su destino iba a ser Europa. En Libia, en la costa, en el almacén de humanos donde fue a parar, consiguió contar su caso a alguien que no era de la mafia, y que tenía relación con unas monjas llamadas Adoratrices. Y prepararon un plan para rescatarla. Pero la mafia esa, la Confraternity, tiene ojos y oídos en todas partes. La capturaron de nuevo, y cuando estaba en un muelle de embarque y avistaba la libertad, alguien vio la inconfundible marca a hierro en la piel y la delató. Lo siguiente fue un castigo que no podría olvidar. La amputación de la lengua. Una condena de por vida al silencio.

Pero lo que yo sabía aquella primera noche de Stella en el Edén, lo que de verdad sabía, es que era un escogido por estar allí. Aunque fuese con el mono de tractorista. Pensé que todo lo que me había pasado anteriormente en la vida era una preparación para vivir ese momento con la Diosa Negra. Había salido a vender en el John Deere la última ternera de una granja hundida. Sabía que al día siguiente debería estar allí, en el Edén, y presentarme ante Duroc como un siervo. Pero lo que estaba viviendo nada tenía que ver con la vida corriente, con el hoy y con el mañana.

—¡Adelante! ¡Con educación, señores!

Sí, yo apretaba en la mano el dinero fresco de la venta de la hija de la Pinta, nuestra última vaca. Fue por la tarde. Habíamos cerrado el trato y la pareja de granjeros, Mucha y Felipe, de la casa de Seara, tenían ganas de charla, como si fuese parte del trueque. Eran buena gente. Y cotillas, también. Y de buen trago. En el centro de la mesa, la botella de licor café Sacramento. Y, cómo no, en la conversación apareció el Otro.

Felipe contó que se había atrevido una vez a entrar en una regueifa, una porfía de coplas, con mi padrino.

—Yo le canté algo de que era medio hombre con voz clueca de perdiz y que en vez de herramienta, entre las piernas, tenía una lombriz. Algo así, para rimar. Y por meterme con él, por esa fama que tenía de afeminado, de hermafrodita, yo qué sé, de lo que fuera. Y él se puso en pie, miró alrededor y, sin perder la compostura, sonriente, me respondió que su herramienta de mala marca no sería, porque mi mujer, la Mucha, le abría la puerta de noche y de día. Por delante y por detrás, bien engrasada, siempre más le pedía.

Los dos lloraban de risa. Otro trago de Sacramento.

—¡Qué paliza me dio! —dijo Felipe—. No volví a abrir la boca. Era un genio, el Otro.

—¿Y qué es de Chelo? —preguntó Mucha.

No me gusta hablar de Chelo.

Otro trago de Sacramento.

—Recuerdo que de niña —dijo Mucha, sin importarle mi silencio— sabía silbar más fuerte que los hombres. Dicen que, de pastora, espantó a un lobo con un silbido. No paró de correr hasta León. ¿Por dónde anda?

—Está en Londres. O por ahí.

—¿Y qué hace?

—Cose. Tiene una amiga que es la mejor del mundo haciendo una labor que llaman zurcido invisible. Algo así. Y trabaja con ella.

—¡Eso es un arte! A ver si vuelve y nos enseña.

Me encogí de hombros. Otro trago de Sacramento. Y Mucha, otro. Y otro. A cada trago, exclamaba: «¡No entiendo por qué a los hombres os gusta tanto esta porquería!».

—Tú de chaval eras muy pavero —dijo Felipe—. Cuando naciste, Silvia, la partera, hizo aquella broma.

No, por favor, otra vez no. Lo de las orejas.

—Que tenías una oreja más grande que otra. No era verdad, pero ya sabes lo que pasa.

Otro trago de Sacramento, por favor.

Lo que da de sí una trola. Aún de vez en cuando veo que algún parvo se queda clavado, mirándome, con las varas de medir en los ojos. Y yo, si tengo humor, le digo: «¡La más grande se la regalé al príncipe de Inglaterra!». No te jode. La de veces que me peleé por culpa de la oreja. Llegaba a casa de la escuela lleno de moratones. Como decía el Otro: «Tienes la oreja grande muy bien amortizada. ¡Lo que no sabemos es cuál es!».

Con el padrino ejercité mucho la escucha. Fue con quien aprendió a silbar Chelo. Desde pequeño, me enseñó el canto de todos los pájaros, el lenguaje de los zumbidos, las voces de los animales.

—Ahora solo te falta aprender a sentir crecer la hierba.

Y hay días que sí, que la siento.

—La casa del Edén fija un mínimo inicial de quinientos euros —anunció Fredy—. ¡Adelante!

En el Edén, empezaron a cantar las cifras. Primero, poco a poco. Con un imposible disimulo. Hasta que se fue animando, desatándose los gestos y las voces. Las manos cada vez más en alto, agitándose como banderines. Y las voces tratando de imponerse unas a otras. Una mezcla de feria popular y de película con sesión bursátil. Fredy, exultante, trataba de mantener un turno.

—¡Educación, señores!

Duroc observaba el espectáculo moviendo la cabeza como un búho, con curiosidad muy seria, pero las manos se divertían jugando con un habano apagado. De vez en cuando, comentaba algo con los de la cuadrilla.

Oí la cifra de mil quinientos. Lo que daban por una noche con Stella. No podía esperar más. Me abrí paso, saqué el rollo de dinero del bolsillo y lo alcé hacia Fredy, golpeándole el pecho.

Sentí crecer la hierba. Estaba cubierta de rocío, como yo, y la alborada nos despertaba con mano de seda. Agradecí aquel frescor del emplasto de la tierra, porque lo que tenía en la cabeza era un rescoldo de brasas humeantes. Abrí los ojos, pero no me levanté. Ni siquiera pensé en el neopreno. Ni en la baliza del John Deere. Sentía crecer la hierba y el cuerpo me decía que todo iría mejor mientras no me moviese.

Estaba tumbado en el césped, dentro de la finca del Edén. Había pasado toda la noche volando al tuntún, batiendo con los cables, con las antenas, con aquellos murciélagos que martirizábamos cuando niños. Murciélagos a los que emborrachábamos y a los que hacíamos fumar, prendiendo las colillas en la boca, y luego crucificábamos en las puertas de las casas abandonadas de Vilar de Vide.

Yo, mi propio murciélago, volvía con las membranas desgarradas. Batía en todos los espantapájaros de Tras do Ceo. Y cada uno de ellos, espetados en la tierra, tenía un rostro conocido. Yo, el murciélago, fui a engancharme en las antenas de los televisores muertos. Y cuando me desprendí, fui a batir contra el neón verde del Edén.

Sentí el grajeo confidencial de los dos cuervos. También agradecí esa reserva, que no cantasen ni pregonasen el escándalo de estar un calamitoso durmiendo a la intemperie y emporcado en el propio vómito. Los animales, creo, no tienen a los humanos en mucha consideración. Excepto aquellos a los que tenemos encadenados y cautivos, por las buenas o por las malas, andan siempre huyendo de nosotros. No hay más que ver cómo nos miran las vacas, y eso que son las más pacientes. Como los bueyes. Obedecen, pero no dan el consentimiento. Mucho he mirado a las vacas, desde niño. Y luego en la granja. Y puedo asegurar una cosa: confianza, cero. Y los pájaros, si supiesen que los escuchamos, no cantarían. Quiero decir que no cantan para nosotros. Un atardecer de otoño, con el cielo incendiado de rojo Oeste, nos dijo el Otro a mí y a Chelo: «Venid, vamos a escuchar la mejor orquesta del mundo». Nos extrañó que, así como así, echase a andar. No, no se trataba de ir a ninguna fiesta ni charanga. Nos llevó no muy lejos, a lo desconocido. A uno de esos caminos hondos donde ya nadie lamenta las distancias. Nos quedamos quietos. El camino hondo era ahora una especie de coro. Nunca habíamos oído nada igual. Cantaban los mirlos, creo que todos los mirlos de Tras do Ceo, y cantaban ebrios de madroño, enebro y rojo Oeste.

Los cuervos me miraban con un aire consternado. Así que procuré ponerme en pie lo más dignamente posible, sin tambalearme. Metí las manos en los bolsillos del mono y rebusqué angustiado. Nada. Vacíos. Ni rastro de dinero, ni del Chisme, ni nada. Volví a sentirme mal, muy mal. Se derrumbó algo dentro de mí. Caí otra vez a cuatro patas, con la cara en tierra, hozando entre la hierba. Bendita hierba. Sentirla crecer. Ojalá me cubriese.

Todo cambió cuando apareció el primer humano. Era Thais, a gritos. Qué horror. Rompía el cielo en añicos. Y pronto llegó Duroc, haciendo retumbar el suelo. Me dio la vuelta como a un bulto empujando con la punta del pie.

Me arrojó el Chisme al pecho. Y luego el rollo de dinero.

—Para otra vez, mejor los guardas en los cojones. Estas subastas no son para ti, gilipollas. La yegua ya tenía jinete desde el principio.

Señaló un bungaló.

—Cuando vayáis de caza, le preguntas qué tal al doctor Excelencia.

Miré hacia el aparcamiento y vi el Alfa Romeo rojo de Muriel. Desde ese día se convirtió en parte del paisaje. Así fue, en horas infrecuentes para la otra clientela, por el día, y durante un largo período en el que el bungaló era un nido a su nombre, el del doctor y Stella. Hasta que un día lo dejé de ver. El Alfa Romeo. Y él no volvió. El doctor.

Miré hacia Duroc desde abajo, como un superviviente de Adrianópolis. Me pareció que debía soltar un agradecimiento. Lo hice.

—¡Gracias, señor capitán!

—¿Qué dijo? —preguntó Thais.

Duroc soltó una carcajada. Luego me apuntó desde lo alto con el índice.

—Las gracias se las das a Estanis y a Bruno. Si no es por ellos, el dinero de la última vaca ya se lo habría metido alguien por la nariz. ¿Qué vale una vaca? Veintiún gramos de farlopa. Por ahí.

El murciélago, a tumbos, había grabado todo lo ocurrido en la noche. Comencé a ver, a oír. A escuchar todos los murmullos, las burlas, las carcajadas, cuando levanté el rollo de dinero para poder abrazar a la muchacha negra con alas de ángel.

—Querías pujar por Stella, ¿eh? Pues ahora la podrás ver todos los días. Sin tocarle un pelo. ¿Comprendido, patán? Tú con quien tienes que follar es con la madre tierra. La conoces bien, ¿verdad?

—————————————

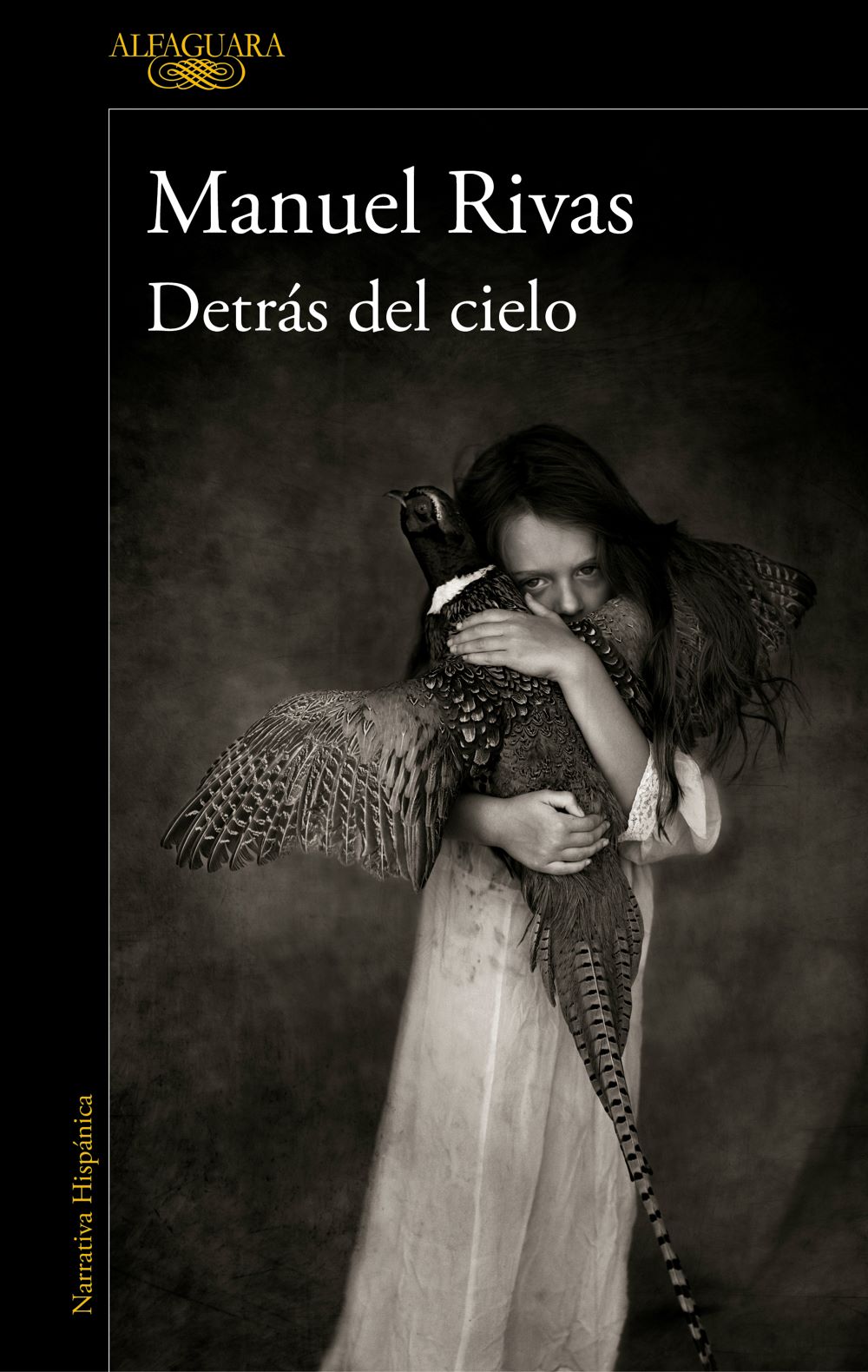

Autor: Manuel Rivas. Título: Detrás del cielo. Editorial: Alfaguara. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: