En los últimos años —quizá habría que decir últimas décadas, para ser más precisos— se ha generado una abundante producción escrita que, a falta de mejor nombre, suele conocerse como «literatura del duelo». Se puede aceptar la terminología, aunque no me parece especialmente acertada, siempre y cuando se entienda el concepto de «literatura» en su más amplia acepción, o sea, como conjunto de obras que abordan una materia determinada, sea la que fuere. En efecto, los libros de esta temática no se limitan al campo de la narrativa tradicional sino que se abren a un abanico de perspectivas diversas, desde la filosofía y la psicología a las memorias y testimonios, pasando por el ensayo en general y otras modalidades inclasificables. Tampoco «duelo», ni siquiera como derivado de dolor, es un término particularmente idóneo, por cuanto no siempre estas obras adquieren la condición de «dolientes», sino que se abren a otras consideraciones, no siempre afligidas (¡a veces, aunque no sea frecuente, todo lo contrario!).

Lo más fácil sería decir que todo lo que acabo de mencionar, aunque heterogéneo y quizá contradictorio, puede encontrarse en este libro. Sin ser del todo falso, más bien lo contrario, no sería de gran utilidad para hacernos una idea cabal del mismo. Antes al contrario, me temo que propiciaría una cierta confusión. Pues, a pesar de que nos hemos ido acostumbrando a la hibridación de los géneros, la actitud predominante tiende a una cierta compartimentación y deslinde de territorios (aunque esto mismo lleve a menudo a etiquetas inadecuadas y catalogaciones rígidas, como pasa con ese cajón de sastre que se empeñan en llamar «no ficción»). Convengamos entonces, al menos en principio, en decir que este libro es, a un tiempo, muy personal y muy objetivo, cálido y distanciado, sencillo y profundo. Y, dicho esto, precisemos.

En estas páginas se aborda la pérdida (de un ser querido) como aguijón del destino: doloroso —muy doloroso, incluso— pero nunca lo suficiente como para propiciar el derrumbamiento personal. En cierto modo, la pérdida adquiere así categoría de prueba, durísima prueba que debemos superar. Aceptemos que el golpe puede ser tan fuerte que provoque el hundimiento existencial. Sea. Pero siempre que este sea provisional. Se acepta la herida, porque no queda más remedio, pero más pronto que tarde se lucha para sobreponerse a ella, hasta lograr que se convierta en cicatriz. Esa cicatriz nos recuerda el pasado pero no paraliza muestra marcha. Al contrario, nos hace más fuertes. Resiliencia es aquí la palabra clave.

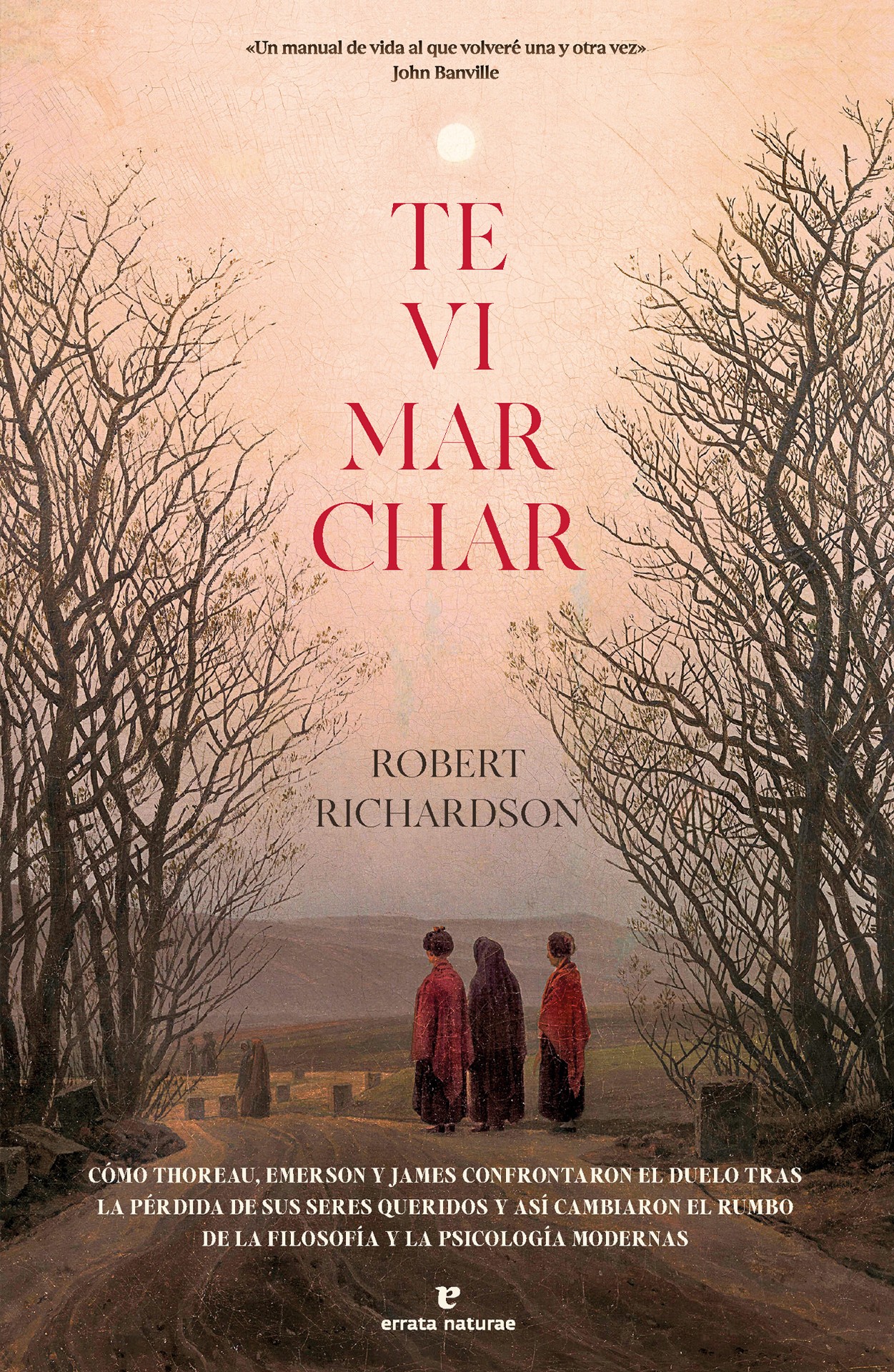

Según refiere su prologuista, Megan Marshall, Resiliencia era en principio el título del manuscrito que le envió Robert Richardson. «Últimamente he pensado mucho en la pérdida», le escribe Richardson, un historiador que fue el máximo especialista en el estudio de Henry David Thoreau. Pero paradójicamente es la propia Marshall quien vive en la pérdida en esos momentos, porque acaba de fallecer su pareja. Y lee el texto de Richardson como la mejor terapia posible en su situación: «Aquel verano leí como si buscara la fórmula mágica para sobrellevar lo que necesariamente nos aplasta». Robert Richardson se fijó en el itinerario vital de tres intelectuales para ejemplificar cómo es posible hallar el camino justo incluso en los momentos de mayor abatimiento. Resiliencia, aconsejaba, incluso en el último tramo de la vida. Richardson moriría un año más tarde, en junio de 2020.

Conviene enfatizar que el breve volumen —son solo 150 páginas— que finalmente se ha titulado en español Te vi marchar (en el original, Three Roads Back) no es tanto un tratado sobre la pérdida en sí cuanto de nuestra actitud ante ella. Porque en este punto constatamos que, lejos de la neutralidad, su autor despliega un enérgico llamamiento a la fuerza y la firmeza para recomponer nuestras vidas. No cabe duda de que el autor se ha impregnado de la filosofía existencial de los autores que aparecen en estas páginas: Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y William James, a los que están dedicadas sucesivamente las tres partes que componen el libro.

La época que aquí se trata es, grosso modo, el siglo XIX. Es innegable que en aquella sociedad la muerte estaba mucho más presente que en la actual y ello debe entenderse en múltiples sentidos. Apenas podemos concebir desde la mentalidad actual las tremendas cifras de mortalidad en el parto y la mortalidad infantil. La tuberculosis se llevaba la vida de innumerables jóvenes. La más pequeña herida, si se infectaba, llevaba a la tumba. La muerte se integraba así en la vida con una normalidad aplastante. Podría pensarse que tal situación llevaba a una aceptación que bien podría contemplarse como resignación. Y así era en gran medida. Pero, aun así, había situaciones difíciles de sobrellevar.

Como cuando Emerson pierde a su jovencísima esposa (diecinueve años). Como cuando el hermano de Thoreau muere en sus brazos a los veintisiete años. Como cuando la idolatrada prima de James sucumbe a la tuberculosis a los veinticuatro años. Cito las tres muertes más emblemáticas pero hay más, como la muerte del hijo pequeño de Emerson, de cinco años. Pero lo esencial es que tanto este último como Thoreau y James emergen tras el hundimiento y, más importante todavía, elaboran una concepción del mundo que integra a la muerte como parte ineludible de la vida y, dando un paso más, cuestionan incluso la realidad de la muerte. Esto último, por supuesto, requiere una explicación.

La muerte solo existe desde la perspectiva individual, que es una manera sesgada de contemplar la realidad. Cuando observamos un campo, cuando miramos la naturaleza en su desarrollo, asumimos como normal una visión de conjunto. «La lección de la vida consiste en generalizar (…) La apariencia es inmoral, el resultado es moral», escribe Emerson en una de sus obras. Obsérvese que en esta argumentación se imbrican no solo vida y muerte sino, lo que es más importante, naturaleza y moral como determinantes de la actitud humana. Por decirlo en términos más sencillos, el «individuo puede morir, pero (…) en un sentido general o comunitario no hay muerte. Esta convicción resulta, paradójicamente, una fuerza poderosa para la resiliencia individual».

No se trata, por tanto, de propugnar «una aproximación a la naturaleza más o menos convencional y romántica». Las cosas son como son y así debe ser. «La naturaleza debe ser expeditiva, no hay lugar para ruegos estereotipados». Ello implica un cambio radical en la concepción del mundo y la existencia: ni el uno ni la otra son el ámbito de «individuos irremplazables» sino un inmenso tapiz donde personas y cosas no son más que hilos que conforman un todo. En la medida en que la muerte es un fenómeno individual, «la naturaleza no la reconoce». El concepto de inevitabilidad natural implica una ética no menos implacable y también, incluso, una cierta estética: «La muerte es incluso bella cuando se la considera una ley y no un accidente». No hay que entristecerse porque las flores se marchiten, «pues su muerte es la ley de nueva vida». Aunque nos deslumbren las apariencias, la ley universal no cambia: «¿no mueren las flores todos los otoños?».

—————————————

Autor: Robert Richardson. Título: Te vi marchar. Traducción: Teresa Lanero Ladrón de Guevara. Editorial: Errata Naturae. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: