El impacto que causó Elvis Presley en los años cincuenta fue similar a un terremoto. La era Eisenhower, segregacionista y conservadora, vivió con sus canciones, bailes y películas una verdadera conmoción. Hasta cierto punto, era un aviso de que los tiempos estaban cambiando, como luego dejó muy claro la contracultura. Un artista tan trasgresor, capaz de mezclar el rhythm and blues con la música country (un combinado que abrió las puertas del rock and roll), había comenzado a borrar las líneas de demarcación que por aquel entonces separaban a la sociedad estadounidense, a negros de blancos, a evangelistas de baptistas, a ricos de pobres, la alta cultura de la cultura popular… Resulta curioso que el aumento de su popularidad y riqueza no le sirviese más que para ir perdiendo progresivamente su libertad creativa. La ecuación, sin embargo, es bastante frecuente entre actores y cantantes. Un éxito desproporcionado interpretando a un humilde chico que consigue abrirse camino en el mundo a menudo obliga a repetir el mismo papel en el futuro, una y otra vez. Elvis vivió esa maldición al comprobar cómo sus papeles más ambiciosos en el mundo del cine eran rotundos fracasos y cómo sus inofensivas comedias musicales (en Hawai, Las Vegas o Acapulco) le devolvían el favor de los espectadores, como si todo el mundo quisiera recordarle quién era realmente y le animase a desistir de cualquier otra cosa. Su último acto lo conocemos todos: murió en 1977, con sobrepeso y consumido por los barbitúricos, que en lugar de consuelo le hicieron delirar durante sus últimos años, en los que solía interrumpir los conciertos con largos e incomprensibles monólogos.

George Harrison, en el documental The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (2016, Ron Howard), recuerda a Elvis para dejar claro que él tuvo que enfrentarse solo al precio que implican la fama y el dinero, mientras que los miembros de The Beatles aún estaban muy unidos cuando en 1966 decidieron abandonar los conciertos, después de un agotador tour por 15 países en tres años y la sensación de estar estancados en sus papeles de jóvenes rebeldes, como Peter Panes, adorados y perseguidos por sus fans, hermosos pero al mismo tiempo malditos. Ni esa película ni The Beatles: Get Back (2021, Peter Jackson), por desgracia, reparan demasiado en esto y tampoco en la extraña intersección que se estableció entre The Beatles y Elvis Presley cuando los primeros se negaron a actuar en Jacksonville (Florida) si en el concierto se segregaba a negros de blancos. En lugar de eso, pierden el tiempo con Whoopi Goldberg o Sigourney Weaver solo porque son celebridades y porque acudieron muy jovencitas a algunos de los conciertos de The Beatles o con anécdotas insustanciales. En general, las imágenes de los documentales sobre The Beatles quieren presentarlos como los primeros (en cualquier cosa), como antirracistas, como músicos muy comprometidos con el mundo y todos sus complicados rollos, como becerros camino del matadero… Y en general como una respuesta a mil preguntas que no se llegan a formular, mientras gente de los pelajes más variados los recuerdan así o asado, siempre tan cerca de salvar el mundo que, si uno se deja llevar por sus pasiones más bajas, la única postura lógica al final es cabrearse porque los pobres no hubiesen podido conseguirlo y nos dejasen más solos que la una ante lo que se nos ha echado encima.

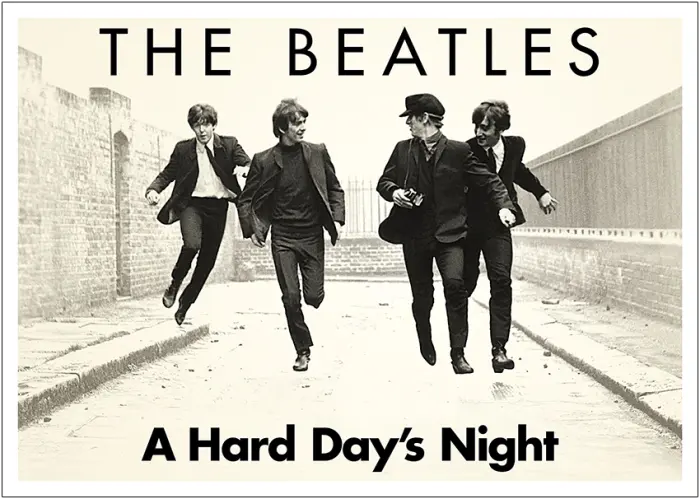

Hace años Privilege (1967, Peter Watkins) y One Plus One / Sympathy for the Devil (1968, Jean-Luc Godard) relacionaban el mundo de la música con la revolución. Sus protagonistas, más que cantantes, parecían seres mefistofélicos capaces de pactar con el mismísimo Satanás y arrastrar a las masas en cualquier dirección. Las canciones para ellos eran casi conjuros, consignas políticas que convertían al público en un ejército potencial. Las películas que The Beatles hicieron con Richard Lester (¡Qué noche la de aquel día!, Help y El knack y cómo conseguirlo), en ese sentido, muestran un paisaje donde John, Paul, George y Ringo tienen el favor del público y el Diablo es para ellos alguien desconocido, aunque realmente —y como se pudo probar tiempo después, en cuanto decidieron separarse y seguir cada uno su propio camino— nunca estuviese demasiado lejos de ellos.

Del mismo modo que no es fácil evaluar cuál es el grado de libertad que tiene un músico sobre un escenario, tampoco es fácil evaluar cuál es el efecto que esa libertad tiene en cada músico; sin embargo, buena parte de nuestra fascinación durante un concierto en directo depende de la libertad que percibimos en el ambiente, porque tiene algo de catártica. Muy a menudo, de hecho, nos conformamos con esa libertad en bruto, sin hacernos demasiadas preguntas sobre ella, no tanto por las limitaciones que podamos tener para juzgar una expresión artística determinada como por simple higiene mental. Racionalizar toda la energía que recibimos sensorialmente a veces es una actividad que no nos conduce a ninguna parte. Además, en muchos casos ni siquiera los artistas son capaces de explicar sus obras de forma cabal. Hace años Fran Gayo, refiriéndose a El fulgor (2002, Ramón Lluís Bande), un documental sobre el proceso creativo de una canción de Nacho Vegas, decía que las dos entrevistas con el cantante resultaban poco esclarecedoras porque «en ellas divaga unas veces y otras acierta de lleno; cita, se equivoca, titubea, rozando en varias ocasiones terreno pantanoso al probar a capturar, a poner nombre a la chispa que pone en marcha todo proceso creativo, esa iluminación inaprensible que se zafa sin mayores problemas entre las palabras dispersas de Vegas, convirtiendo la película también en la crónica de un hermoso fracaso».

Hasta hace poco había quienes creían que el musical se trataba de un género muerto, pero en realidad nunca ha sido así. Quizás lo que estaba y sigue muerto sea el musical al estilo hollywoodiense, al que Alain Resnais rindió un majestuoso homenaje en su película En la boca no (Pas sur la bouche, 2003), que era al mismo tiempo una parodia de la cultura entendida siguiendo los modelos estadounidenses. Yo, no obstante, creo que el problema no es si el cine musical está más muerto que vivo, si quienes hoy cantan y bailan son Fred Astaire, Ginger Rodgers, Gene Kelly, Cyd Charisse o un grupo de fantasmas; el problema es que nunca hemos tenido muy claro a qué llamar cine musical. Hoy en día, el cine musical se ha vuelto bastante multiforme en parte debido a que ya no existe un público homogéneo que acepte el mismo tipo de música. Cada persona tiene sus prioridades. Aunque todavía hay quienes pueden disfrutar por igual de una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart y de un álbum de Radiohead, lo normal es que la gente se decida por uno u otro y no por los dos. La cultura cada vez es más coyuntural y sectaria, padece una peligrosa amnesia que está provocando serias limitaciones en los gustos que podemos llegar a abarcar. Una cosa así ha repercutido en los musicales, que han dejado de acaparar el interés masivo, para centrar su radio de acción en un público más concreto y reducido. Ya nadie apela a los espectadores en general ni utiliza la música de una sola manera. Muchos cineastas aceptan realizar videoclips para discográficas o para cadenas de televisión; otros trabajan codo con codo con artistas multimedia que luego exhiben sus obras en museos, y no faltan quienes realizan musicales destinados al mercado de los DVDs.

Bastante gente asume que el verdadero sentido de los musicales es que nos hacen sentir bien porque nos ayudan a olvidar nuestras responsabilidades sociales y las dificultades con las que tropezamos; son entretenimiento puro. A mí me resulta imposible aceptar que el entretenimiento y la inteligencia hayan de estar reñidos, de ahí que cuando veo un musical tenga el mismo nivel de expectativas que cuando veo un western, un thriller, un melodrama o una comedia. A cualquier película le pido que me divierta pero también que me ilumine. Conformarse con el goce sensorial cuando se ven musicales trae malas consecuencias, pues uno al final se vuelve demasiado perezoso y rechaza las obras más innovadoras e interesantes del género solo porque hacen pensar. Y eso resulta trágico.

El gran poeta Charles Simic recordaba en su libro The Unemployed Fortune-Teller cómo en su juventud, cuando aún vivía en Belgrado, tenía que escuchar canciones de rock & roll con el sonido muy bajito porque era música prohibida, que a él, sin embargo, le parecía muy liberadora e imaginativa. Quienes hemos atravesado alguna vez un desierto en automóvil, con la radio encendida, sabemos que una simple canción es a menudo más valiosa que todo un libro de filosofía porque, además de ser como un tren que une ciudades, nos sirve para conectarnos emocional e intelectualmente con las cosas sin necesidad de utilizar el lenguaje. El submarino amarillo (Yellow Submarine, 1968, George Dunning), en ese sentido, es todo lo contrario: una película de animación en la que lo único que importa es que a veces oímos canciones de The Beatles, cosa que ellos mismos no llegaron a percibir en los años sesenta.

«Comprendí que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo exigía hombres nuevos». Eso no nos lo dice Greil Marcus, tampoco Alex Ross, ni ningún otro gran crítico musical; nos lo dice Jorge Luis Borges en su cuento “Deutsches Requiem”. Pero olvidemos los siniestros recovecos del relato literario y coloquemos las palabras del escritor argentino como complemento a las de Brian Epstein, el representante de The Beatles (a quien se llegó a considerar el quinto miembro del grupo), cuando intentaba explicar su fascinación por los chicos de Liverpool: «Eran directos, inconscientes de una manera inofensiva, mantenían lazos de una intensidad poco familiar para mí, y —por encima de todo— consiguieron que mi complejo de inferioridad se evaporase para siempre». Dicho esto, preguntémonos por qué tenemos necesidad de mezclar a Jorge Luis Borges y a The Beatles. ¿Para acabar en la polémica que suscitó el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016? La respuesta, en mi caso, es no. Aunque carezco de una estricta visión de la literatura, soy consciente de las diferencias entre Borges y The Beatles, sin que eso signifique que deba elegir, pudiendo convertirlos en complementarios.

Vaya por delante: el pop y otros movimientos culturales cobran sentidos muy diversos si se asimilan de manera ensimismada y si se absorben de una manera mestiza; si se convierten en puntos de llegada o de partida, si son un credo o un estímulo. A Friedrich Nietzsche lo pueden leer Adolf Hitler y el cineasta Béla Tarr, con fines y consecuencias tan distintas como las que propiciaron The Beatles en Charles Manson y Susan Sontag. Se pueden establecer redes asociativas entre diferentes disciplinas con las cuales resulta más fácil entender el Zeitgeist de una época, y también se puede actuar de manera peligrosa al compás de la canción “Helter Skelter”, desarrollar «divertidos e inofensivos» gustos necrófilos a partir del marqués de Sade, o utilizar la esvástica nazi para afianzar la identidad personal por encima de la historia, la sociedad y la familia, como hicieron Jaime Urrutia y el resto de miembros de Gabinete Caligari a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, sin que ninguno de ellos fuese entonces y mucho menos ahora un neonazi.

Hay un juicio posible por cada uno de nosotros, sin que eso signifique que todos tienen la misma validez. Los hay mejores o peores, maduros e infantiles; incluso los hay ilegales y pueden dar con nuestros huesos en la cárcel. ¿Dónde pondría yo el del cineasta Richard Lester y las películas de ficción que hizo con The Beatles? Seguramente en la categoría de narraciones que no dicen nada nuevo si lo que buscas es información, pero que dicen mucho si lo que buscas en ellas son intersecciones entre partes contrapuestas de la vida diaria, partes que tomadas por separado no tienen nada extraño y que juntas resultan surrealistas, poéticas. Los documentales sobre The Beatles, sin embargo, parecen haber sido hechos sin demasiada fatiga mental, traduciendo la música del grupo al lenguaje del cine mainstream, con una perspectiva más estadounidense que británica o universal. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr son jóvenes, ocurrentes, a veces un punto desafiantes e iconoclastas. En poco tiempo dejan de ser famosos a nivel local, van de Liverpool a otras partes del Gran Bretaña, y luego comienzan un extenuante tour atravesando más de quince países. Fueron los primeros en todo, en hacernos sentir más libres, sin colores, sexos, ni razas, tan cerca de solucionar los problemas de nuestro mundito en los años sesenta que al final de la mayoría de los documentales es difícil no sentirse desolado al decidir dejar los tours, los conciertos y el directo, consumidos por la fama y con la tarea de habernos salvado todavía pendiente.

A veces me pregunto cuáles son nuestros motivos para trasferir nuestras inquietudes al arte (una novela, una canción, un cuadro o una película) y convertir nuestras respuestas en criterios de gusto, me gusta / lo odio, sin relativizar siquiera un poquito ese tipo de reacciones. Escribir con esos parámetros, la mayoría de las veces mal fundados por culpa de las prisas, nos mantiene en el mismo bucle de opiniones de por vida. Por eso yo, pese a mis reservas con respecto a los documentales sobre The Beatles, juntos o por separado, e incluyo el de Martin Scorsese sobre George Harrison en el pack, aconsejaría que todo aquel interesado en la música, la literatura o el arte en general los viese, para comprobar al menos en ellos un deseo común entre sus responsables y los espectadores: entender cómo los conciertos desde mucho antes de los años sesenta alteraron nuestras conductas sociales, nos ayudaron a hacer más expresivas emociones que antes reprimíamos, y les dieron a los jóvenes un contexto donde en adelante pudieron expresar sus dudas, sus repulsas o su determinación.

Puede que las películas de ficción de Richard Lester y los documentales posteriores sean insuficientes, sensacionalistas en ocasiones, pero en ningún caso me parecen culpables. ¿De qué habrían de serlo? Quizás de un excesivo paternalismo por parte de sus responsables, que en su juventud idolatraron a The Beatles, convirtiéndolos entonces en exploradores del futuro, y con la edad comenzaron a colocarlos en su sitio, como reliquias del pasado. Si es así como los vemos, no olvidemos que juegan en una liga muy difícil, de la cual salir victorioso no es tan sencillo, porque al fin y al cabo intentan describir cómo a veces nos comunicamos con el mundo y con nuestras emociones más recónditas a través de una canción, en la que una letra en apariencia facilona y una melodía no menos facilona (también en apariencia) son capaces de decir lo que el lenguaje convencional jamás o difícilmente consigue expresar, a no ser cuando sometemos las palabras a su máxima presión, la mayoría de las veces para convertir la literatura en un coto elitista en donde solo pueden comunicarse unos cuantos elegidos.

-

Una novela, dos miradas y la poética tramposa del recuerdo

/abril 03, 2025/Desde el principio, sentí el deseo de combinar la narración clásica con un género que amo: la novela gráfica. El porqué de esa fusión se debe a mi voluntad de distinguir formalmente el plano del recuerdo, más cercano a lo onírico, y el del presente, pues en Teníamos 15 años me propuse volver a mi propia adolescencia, a esos años 90 en los que, al tiempo que descubría mi pasión por la literatura y, en particular, por el teatro, también afrontaba mi identidad en una sociedad sin demasiados referentes y donde resultaba difícil vencer el miedo a alzar la voz,…

-

La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta

/abril 03, 2025/Requisitos que parece cumplir fehacientemente Julián Ayesta, al que, con toda justicia, aunque haya escrito también algunos cuentos y obras de teatro, se le puede considerar dentro de la insólita tipología de escritores que escribieron contadas páginas y acertaron una sola vez, como evidencia su única novela: Helena o el mar del verano. Es una novela que Ayesta escribió sin la perspectiva de estar escribiendo una novela, sino que, sin saberlo o pretenderlo, la fue concibiendo por partes, como sucede con la obra de los poetas, a través de entregas sucesivas en diferentes revistas literarias de la época de los…

-

Pilar Eyre: “Las mujeres de más de 60 no están reflejadas ni en literatura ni en periodismo”

/abril 03, 2025/En un encuentro con periodistas, confiesa Eyre que tenía ganas de pasárselo bien escribiendo un libro, y optó por algo más ligero que sus anteriores novelas históricas, que siempre requieren mucha más documentación. Como muchas de sus novelas, la nueva obra tiene elementos autobiográficos o autorreferenciales: “Somos un grupo de amigas que nos reunimos desde hace mucho tiempo, y tras sus comentarios siempre he pensado que con sus historias entremezcladas podría haber una novela”. La novela también nace como reacción a que las mujeres de su edad no están reflejadas ni en la literatura ni en el periodismo, y siempre…

-

En la mirada de Cărtărescu: un viaje literario a través de “El ojo castaño de nuestro amor”

/abril 03, 2025/Contexto biográfico y temático de la obra: La obra de Cărtărescu se erige como un monumento de introspección y reflexión. A través de sus narraciones, nos sumerge en su vida, desde su infancia en la Bucarest comunista hasta sus años maduros, tejiendo un tapiz de experiencias que abarcan amores, desamores, y reflexiones sobre la mortalidad y el arte literario. Su estilo, que combina elementos de humor y nostalgia, añade una dimensión de humanidad y vulnerabilidad a sus narraciones. Influencias literarias y estilo: Cărtărescu, a través de su escritura, nos presenta un entramado de influencias literarias. Su prosa, fuertemente influenciada por…

¿King Creole y Flaming Star, las mejores películas de Elvis, fueron rotundos fracasos de taquilla?

Leo por ahí que King Creole arrasó en taquilla y Flaming Star no tanto pero también, y ambas fueron éxitos de crítica.