De El tango de la Guardia Vieja salió Falcó, y de ahí han salido El italiano y ahora La isla de la Mujer Dormida. El Territorio Reverte ya no solo es un lugar geográfico sino también un lugar en el tiempo, porque aunque haya escrito obras situadas en los siglos XI, XVII, XVIII, XIX y XX (el XXI apenas se roza), su predilección últimamente se inclina mucho por las décadas entre 1920 y 60: «La época me gustó, me moví muy a gusto con el material que había estudiado: la moda, las costumbres, el final de un mundo y el umbral de otro que aún no empezaba». Con ese momento definido en el tiempo, el gusto juvenil por las historias de piratas («la verdadera patria de uno es la niñez») y la Guerra Civil Española como marco más que como tema central (coloquemos a Línea de fuego en un lugar diferente por ahora), el escenario está dispuesto para la nueva historia que contar.

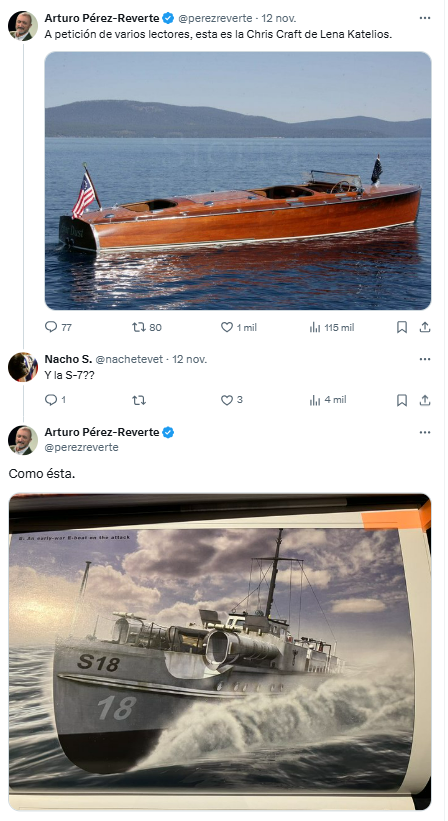

El lugar es el Mediterráneo oriental, el momento es el año 1937 y las circunstancias son una serie de cacerías navales: las que la lancha torpedera Lykaina (Loba), al mando de un marino español de madre griega (Miguel Jordán Kyriazis) emprende contra buques procedentes de la Unión Soviética que intentan llevar ayuda humana y material a la República española durante la Guerra Civil. Este tipo de operaciones no ocurrieron tal como se reflejan en el libro (por eso es una novela), pero la semilla está plantada por la realidad: es cierto que el gobierno nazi de Adolf Hitler proporcionó a las tropas de Franco cuatro torpederas Schnellboot S-7, así que, al igual que se coló el navío Antilla en Cabo Trafalgar (y en algún que otro monumento conmemorativo), Pérez-Reverte usa una «quinta embarcación» para subir a bordo de ella a sus personajes y planificar sus operaciones por las Cícladas de forma casi militar, usando su propia experiencia como patrón de yate y sus investigaciones sobre el terreno por las islas de las aguas del Egeo.

La Guerra Civil Española está de fondo, pero no como foco de interés ideológico (España aquí se encuentra lejos, al otro lado del Mediterráneo), sino como forma de agudizar y explorar las decisiones morales de los personajes: un mero abordaje marino para hacerse con un botín material sin mayor alcance no sería lo mismo que ser peón, o quizá alfil, en una partida internacional con mayores repercusiones, y eso es lo que se está desarrollando aquí. Incluso Jordán, que ha sido reclutado sin miramientos, a regañadientes, y que ejecuta su labor de manera eficaz y sin complicarse la vida, no se plantea cuestiones políticas, pero sí le acaba llegando al corazón el hecho de que está atacando e incluso provocando la muerte a otros compañeros de labor. Precisamente por su falta de ideología, no puede alegrarse por ver hundirse a odiados enemigos, que para él no lo son, sino que se apena por el triste final de camaradas del oficio. Otros personajes, mientras, tienen que lidiar con estas cuestiones también, cada uno desde sus circunstancias personales: los mercenarios griegos, holandeses y libaneses con mayor o menor profesionalidad, el inglés a bordo con citas literarias (un pequeño homenaje aquí de Pérez-Reverte a su amigo el anglófilo Javier Marías) y los dos espías españoles en Estambul bandeándose entre la amistad personal y la posición ideológica: a veces toman café juntos, a veces se intercambian información y a veces las dos cosas a la vez. Hablando de estos dos últimos, Pepe Ordovás y Salvador Loncar, son dos de los personajes secundarios de Pérez-Reverte que más ganas pueden dar a los lectores de que algún día tengan novela propia. El primero «se siente cómodo con sus contradicciones y no duda del triunfo de los suyos, los sublevados. El segundo es un agente de la República de intuiciones certeras, pero con una sombra de desencanto en la sonrisa al observar cómo los hombres son capaces de arruinar los ideales más altos con su intransigencia, mezquindad y fanatismo».

Los héroes revertianos se parecen entre ellos hasta cierto punto, pero obviamente no son todos iguales. Los hay que buscan la aventura, la peripecia, los que salen de su casa, sin saber quizá todavía en qué se verán metidos ni por qué, pero sabiendo que quieren algo más de la vida, pero incluso los que no llegan a ese punto, cuando las circunstancias de la vida les meten en diversas correrías saben enfrentarse a ellas haciendo uso de las virtudes de que dispongan: ingeniero, espadachín, bailarín, soldado, cura, restauradora, académico, maestro de esgrima… En este caso Jordán se nos pinta como alguien no particularmente imaginativo, con la pinta física de un vikingo al estilo, dicho por él mismo, de David Gistau o Chapu Apaolaza, pero diestro en lo que hace y que impone respeto, o lo hace imponer. Sin embargo, «no está desencantado como Alatriste, ni es irónico como Falcó, ni se ajusta a los deberes del uniforme como Teseo Lombardo en El italiano ni se desenvuelve en la frontera (como El Cid en Sidi«. Y es curioso que estos sean atributos que lo mismo le van a valer para enfrentarse a los navíos enemigos que para manejarse con los Katelios, ya que ambas cosas requieren su pericia.

Porque aparte de todos los demás personajes, y de sus consideraciones bélicas y morales, parecen quedar en su propio universo los otros dos protagonistas principales del relato, el barón Pantelis Katelios y su esposa Lena, que están viviendo no ya su propia guerra civil, sino incluso su postguerra y su guerra fría. Él es un aristócrata griego veinticinco años mayor que ella, y se conocieron en París, donde ella era modelo rusa de la casa Patou. Ella se enamoró, él no, la trató como esposa trofeo, y cuando a ella se le pasó la fascinación y se le abrieron los ojos respecto a los pies de barro que tenía su héroe, fue cuando él empezó a enamorarse a su vez. Pero quizá ya sea demasiado tarde: él pasa de los setenta, ella está a punto de cumplir cincuenta, y posiblemente sea el momento de que el confilcto entre ambos estalle definitivamente tras tanto tiempo de acumular tropas preventivamente: él se la ha llevado a vivir a una isla diminuta, la de la Mujer Dormida del título («la mujer muerta», más bien, reflexiona alguien), donde se refugian Jordán y su tripulación, y ella usa su barco y su belleza madura como vía de escape para usar el sexo (con otros) y la droga como venganza tanto física como intelectual. Y, como viene siendo habitual en las obras de Pérez-Reverte, es la atención de ella la que otorga a los personajes con los que se relaciona la categoría que cada uno debe tener: su desdén actual por el barón y su interés por Jordán es lo que los retrata a cada uno definitivamente.

Por qué esta pareja no se separa y aprovecha el resto de su vida de manera más provechosa es algo que puede pasar por la cabeza del lector, pero los dos son demasiado cultos para ello, sobre todo él. A ratos, más bien parecen tratar lo que queda de su relación como una especie de merecido castigo no solo impuesto al otro sino también autoimpuesto, como hacían los dioses del cercano Olimpo hace milenios, y además, en el caso del barón, no es solo su propia vida la que está entrando ya por la bocana del puerto de desguaces, sino también todo el mundo que conoció, como hombre nacido en el siglo XIX. En medio de las trepidantes escenas de acción bélica, esta isla, soleada y glacial a la vez, en la que viven Lena y el barón parece una burbuja que contenga dentro una obra de teatro para dos, un mano a mano como el de Faulques y Markovic en esa torre al otro lado del Mediterráneo en El pintor de batallas. O quizá una de esas bolas transparentes con un Titanic dentro, donde casi se puede oír a la orquesta tocar en los últimos instantes antes del trágico e inevitable final.

En suma, los nuevos puertos que los lectores van tocando en su viaje por el Territorio Reverte siguen estando llenos de una mezcla de sabores conocidos (y esperados) y sorpresas inéditas. El año próximo, nueva escala.

Me encantó!!!

El final abierto de Lena y el capitán, mucho para imaginar.

Nada mejor: buena lectura frente a la costa del Mar Menor.

Feliz año para ustedes

SE desde Cartagena