Hace algunos años, escribiendo un libro sobre David Lynch, reparé en esa eclosión de las series a la que entonces asistíamos. Me consta que la cosa venía de antes. Sin embargo, habiéndome formado como espectador en los grandes formatos de pantalla —el Cinerama, los diversos scopes, el 70 mm…— la ficción televisiva, desde niño, me ha parecido una miniatura, un cine demediado.

Unos meses antes de aquel misterio, la antena polaca emitió El decálogo (1989), la serie del gran Krzysztof Kieślowski. Yo ya había visto alguna entrega. Pero, imbuido por ese interés por el formato que me despertó la nueva narrativa televisiva, entonces, no solo la vi entera, también fui a encontrar en ella los antecedentes de esa nueva televisión a la que le daba vueltas. A poco que comencé a discurrir sobre ello, concluí que hacerlo sería tan gratuito como remontar ese amanecer de la nueva ficción catódica a En los límites de la realidad, el legendario serial creado por Rod Serling en 1959, todo un hito en la antena fantástica. Incluso cabría apuntar que se registran muchas más concomitancias entre Black Mirror —la encomiable creación de 2011 de Charlie Brooker, ejemplo meridiano del nuevo serial televisivo que ya iba por su quinta temporada cuando retomé mis prejuicios sobre el medio y volví a dejar de ver series— y En los límites de la realidad, que entre El Decálogo y cualquiera de las propuestas señeras de la nueva narrativa televisiva.

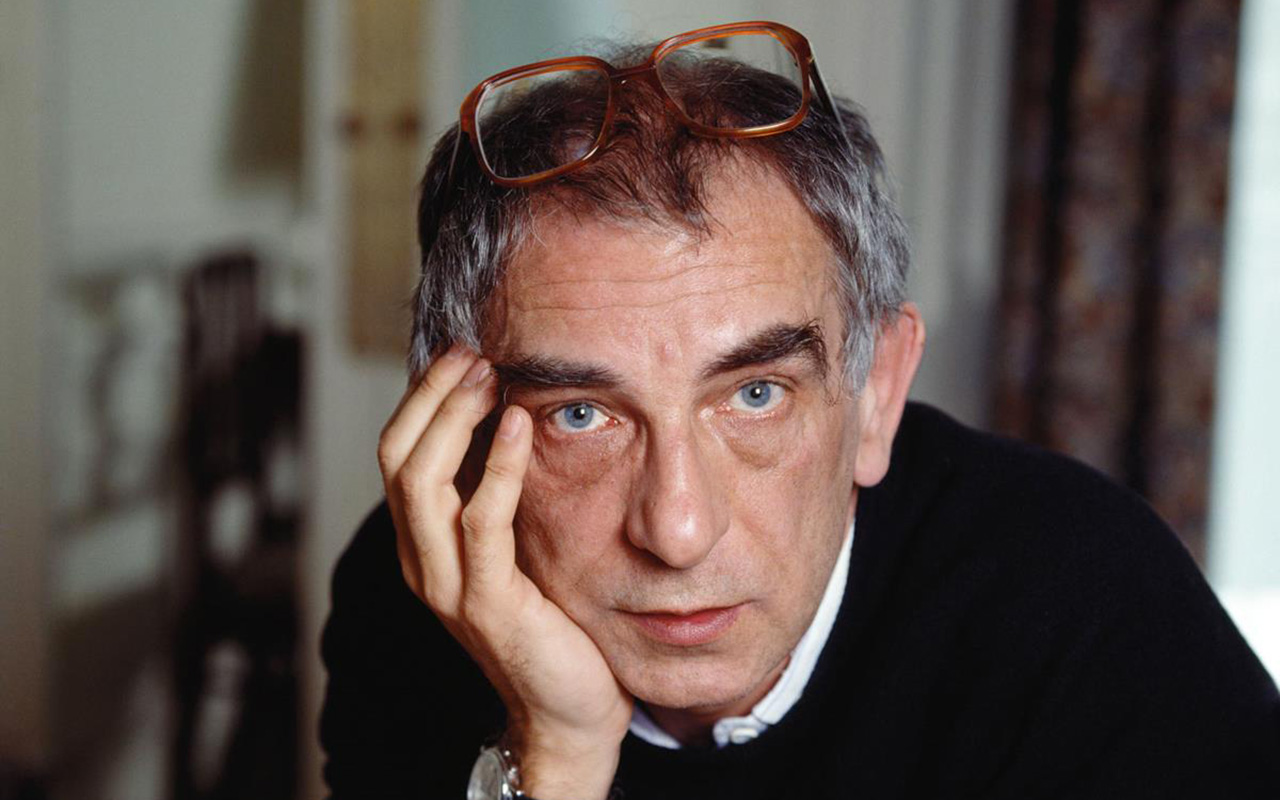

Emitida hace ahora 30 años en la Telewizja Polska, la televisión pública polaca, El Decálogo no tiene un “creador” detrás de su puesta en escena, como sí es el caso de estos seriales de nueva factura. Tiene un cineasta inmenso: el gran Krzysztof Kieślowski quien, junto al guionista Krzysztof Piesiewicz, es autor de los diez libretos de la serie. Más o menos basada en los Diez mandamientos del cristianismo —también conocidos como El Decálogo—, hace algunos años tuve oportunidad de ver —y atesorar fascinado— No matarás, una versión de montaje algo más largo del quinto de estos preceptos que fue distribuida como una película. Y es que, más que entre los antecedentes de la nueva narrativa televisiva, El Decálogo de Kieślowski debe situarse en esa gran tradición del cine polaco que ha dado maestros de la talla de Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has o Andrzej Munk.

Antes que entre los precedentes de la nueva narrativa televisiva, incluso sería más propio enmarcar esta versión de Las Tablas de la Ley de Dios —de eso se trata al fin y al cabo— dentro de cierta tendencia a la serie catódica de algunos grandes autores del cine finisecular europeo. La puso en marcha Rainer Werner Fassbinder en 1980 con su Berlin Alexanderplatz. Era aquel un serial, sobre las dificultades de un expresidiario para adaptarse a la vida en libertad, que fue a simbolizar la encrucijada en la que se encontraba la Alemania de entreguerras. Desde entonces, han sido varios los cineastas dispuestos a realizar ficción televisiva en algún momento de su filmografía. El filonazi Lars Von Trier —siempre tan interesante cinematográficamente como tan a menudo racista y otras cosas a cuál más fuera de tono con la sensibilidad de nuestros días—, ya andando los años 90, también se asomó a la pequeña pantalla en El reino (1994-1997), una propuesta en verdad sugerente sobre los misterios y los laberintos de un hospital que se alza en las inmediaciones de un pantano. Con anterioridad, en 1988, también había llevado a la pequeña pantalla una adaptación de Medea de Eurípides debida al mismísimo Carl Theodor Dreyer. Pero se quedó en un telefilme.

Hubo algo en Kieślowski que le llevaba a contar sus historias de forma seriada. De hecho, se dio a conocer en la cartelera española a comienzos de los años 90 con su trilogía Tres colores, referida a los tres tintes de la bandera francesa —Azul (1993), Blanco (1994), Rojo (1994)—, tan aplaudida por crítica y público en su momento, apenas se ha recordado ahora, tres décadas después de su estreno.

La prematura muerte de Kieślowski en 1996, con tan solo 54 años y en la plenitud de su genio, despertó el lógico y legítimo interés por su obra. Se nos descubrió entonces que el cineasta previamente, como Stanley Kubrick —uno de sus reconocidos admiradores—, también había sido un espléndido fotógrafo. Así, entre los homenajes que se le tributaron tras el óbito, me llamó especialmente la atención una exposición de sus instantáneas tomadas a los vecinos de Varsovia. Fechadas entre 1965 y 1966, como una práctica de su actividad en la legendaria Escuela Superior de Cine y Televisión de Lódz —toda una cantera de maestros de la pantalla polaca— tuve ocasión de ver esas fotos en 2006, dentro de las actividades organizadas por la 1ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia. Me dejaron fascinado.

Fue después, cuando mi fugaz interés por la nueva narrativa televisiva, cuando descubrí que, en dichas imágenes, ya apunta algunas de las maneras de El decálogo. Ambientada en una mancomunidad de bloques de viviendas de Varsovia, he de confesar que —amén de por el alto concepto del cine de Kieślowski que tengo—, la visioné con avidez cuando di con ella en Internet porque, desde que supe de sus primeras insidias, tengo el convencimiento de que es en estas comunidades donde la mezquindad, inherente a la condición humana alcanza una de las cotas más altas. Creí que Kieślowski iba a detenerse en los cotilleos, las ganas de fastidiar, las viejas rencillas y el resto de las miserias inherentes a quienes cohabitan en una misma finca. Pero el maestro polaco es un gran cineasta, entre otras cosas, por su altura de miras. En esta ocasión, dirige su mirada los preceptos de la moral cristiana.

Entre las muchas cosas que dijo Gustavo Bueno, hubo una que suscribo plenamente. Se refería a cómo su ateísmo no le impedía sentirse a gusto en un entorno católico. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy ateo, pero no podría vivir lejos de un entorno católico como aún lo sigue siendo España, pese a que su estado sea aconfesional y su sociedad mayoritariamente agnóstica. Católico, que no cristiano porque la gravedad y el puritanismo luteranos me enervan. Recuerdo que cuando bebía, me resultaba sumamente grato ver a la gente salir de misa y entrar a tomar el aperitivo en el mismo bar donde yo me bebía esas copitas que venían a matar con un nuevo ciego la resaca. Aquella sensación me recordaba un júbilo antiguo, de mi infancia, cuando era yo quien salía de misa. Porque, como el noventa por ciento de los niños crecidos en la España de los años 60, que sí era católica, apostólica y romana, fui educado en su moral y en sus costumbres.

Ya habrá tiempo para contar cómo comencé a negar todo aquello en la adolescencia. A lo que voy ahora es a cómo el gran Krzysztof Kieślowski supo hacer una obra maestra, dividida en diez partes, con los Diez mandamientos. Incluida en todas las listas del mejor cine del fin de siglo —además de en todas las historias de la televisión—, su propuesta satisfizo al Vaticano tanto como a Stanley Kubrick y los críticos más reputados. Entre los vecinos de los pisos que nos presenta Kieślowski hay adúlteros, ladrones y asesinos. Tampoco faltan los que no honran a sus padres, los que levantan falsos testimonios y quienes no santifican las fiestas. Cada uno de estos pecadores merece un episodio. A veces, los personajes de una entrega anterior se cruzan en el ascensor, o en cualquier otro de los espacios comunes, con los nuevos protagonistas. Pero nunca interactúan con ellos más allá de un saludo.

Las historias se superponen, solo tienen en común el edificio, el vecindario. Todas son geniales, pero la contada en No amarás —que corresponde al Noveno mandamiento: “No desearás a la mujer de tu prójimo”— es especialmente conmovedora. Su protagonista es Tomek (Olaf Lubaszenko) un joven empleado en la oficina de correos del barrio. Mirón nocturno, por las noches, con la óptica correspondiente, observa a Magda (Grażyna Szapołowska) entregarse a su amante (Rafal Imbro). Pero lo suyo, más que lascivia o concupiscencia, es verdadero amor. De hecho, será Tomek quien confiesa a Magda que la observa y que la manda avisos de certificados falsos para poder verla más de cerca en la oficina. Cuando su amante golpea al muchacho, ella se apiada de él, lo mete en su casa y se le ofrece. Tomek, azorado, no sabe cómo proceder. Magda entonces lo masturba y le dice que eso es el amor, que ese placer, tan efímero, es cuanto esperaba de ella. Tomek intentará suicidarse. Y ella, mientras su admirador se repone en el hospital, comenzará a echar de menos sus miradas.

“El tono melancólico, único en la televisión de su época, y la escasez de líneas de diálogo, optando por narrar la historia a través de silencios, situó El Decálogo como la ficción europea de este periodo con un sello de autor más marcado”, escribe Toni de la Torre en su Historia de las series (Roca Editorial, Barcelona, 2016). Particularmente, comencé a verla en busca del retrato irónico de esas miserias de las comunidades de vecinos. Pero me fue dada una de las más sugerentes visiones sobre la moral cristiana que, prácticamente, viene a ser como decir la civilización occidental. Lástima que, a falta de más propuestas de esa altura, haya vuelto a mis prejuicios contra las series televisivas. No había nueva narrativa televisiva, fueron grandes cineastas haciendo televisión. Con ellos, la excelencia asomó fugazmente a una pantalla en la que imperan los argumentos dilatados y el adocenamiento.

A dos días de la Nochebuena quiero recordar el tercer episodio, «Santificarás las fiestas», donde una mujer pasa esa noche en compañía de su antiguo amante buscando a su marido desaparecido.