Ignoro si al asesino de sí mismo aún se le sigue negando el camposanto. Pero bien es cierto que, de un tiempo a esta parte, en los medios de comunicación españoles, si los méritos en vida del ya finado fueron en verdad notables, se le dedica el obituario correspondiente. Sí señor, ya puede hablarse del suicidio sin las cautelas y los tapujos de antaño, cuando se soslayaban estas últimas angustias de los más desesperados apuntando que el deceso, como no podía ser de otra manera, fue debido a un paro cardiaco.

Interno en el Hospital de Clínicas de la ciudad porteña, Horacio Quiroga supo que allí, en los sótanos del centro, estaba, poco menos que recluso, un paciente cuyas “espantosas deformidades”, que más o menos se diría entonces, hacían de él “un monstruo”, siempre según el lenguaje de la época. Un infeliz aquejado de las mismas malformaciones que el inglés John Merrick, quien inspiró a su amigo y médico, el doctor Frederick Treves, The Elephant Man and Other Reminiscences (1923). Por extensión, ya en 1980, llegaría El Hombre elefante, la celebrada película de David Lynch.

El escritor exigió que se subiera a su cuarto a aquel desdichado, que respondía al nombre de Vicente Batistessa, y “el monstruo” del hospital —siempre según ese lenguaje de la injuria y el desprecio, común hace 88 años— acompañó a Horacio Quiroga en su último trance. Salvo la grandeza de su obra, prueba irrefutable de que la belleza refulge mucho más si se alza entre las catástrofes, todo fue dolor en la vida del cuentista. Así que, sabiéndose aquejado de un cáncer terminal, decidió atajar sus últimos sufrimientos y su amigo el “monstruo” se comprometió a ayudarle. Y fue así como Caronte adoptó la bizarra fisonomía de Batistessa, presto a brindar a Quiroga la ayuda necesaria para su entrada en el Inframundo.

Sus cuentos llegaron a España aún en vida del maestro. Emir Rodríguez Monegal, en la Historia Universal de la Literatura (Argos Vergara, 1987) nos habla de una eclosión de la “narrativa hispanoamericana” 30 años anterior al boom propiamente dicho. Un primer auge que arrancó tras el éxito español de Doña Bárbara (1929), tercera novela del futuro presidente de Venezuela Rómulo Gallegos. Entre los autores llegados a las librerías españolas al socaire del éxito de aquella ficción, había una selección de cuentos de Quiroga reunidos bajo el título de La gallina degollada, uno de los más representativos. En los casi cien años transcurridos desde entonces el estudio de los cuentos de Quiroga ha cambiado tanto como hayan podido hacerlo, en todo ese tiempo, las concepciones generalizadas del colonialismo, la rima en los versos, el nombre de España en la referencia a la América española —ahora Latinoamérica— o cualquier otra de esas cuestiones de entonces que nos chirrían desde el prisma de nuestros días. Cabe, pues, considerar la posibilidad de que el nuestro también fuera el tiempo del gran Quiroga. Tiempo y espacio son dos formas de la misma trampa.

“La gallina degollada”, publicado originalmente en 1917, es uno de los relatos más estremecedores —y hermosos porque la belleza se alza entre la fatalidad— jamás escritos. Narra la triste experiencia de un matrimonio que únicamente es capaz de engendrar hijos aquejados de una profunda discapacidad. Cuando, finalmente, la desdichada pareja consigue alumbrar a una niña sana, la muchacha es degollada por sus hermanos discapacitados. “El almohadón de plumas”, obra no menos lograda y como “La gallina…” incluida en Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917), alude a la extraña enfermedad que padece una mujer presa de un parásito que vive en su almohada, bicho que le chupa la sangre noche tras noche.

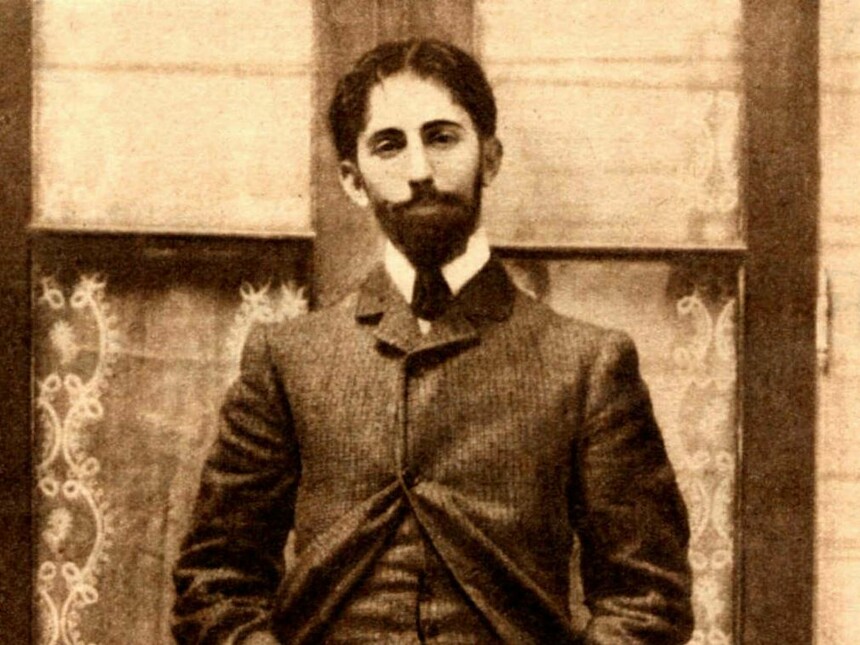

Horacio Quiroga, autor de alguno de los mejores cuentos que ha dado nuestro idioma, fue un hombre perseguido por la muerte y la locura. Bien podría decirse que La Parca hizo de él su favorito con esa pasión que los legionarios decían ser sus novios para escarnio de Unamuno.

Nacido en Salto (Uruguay) el 31 de diciembre de 1878, este uruguayo que a menudo pasaba por ser argentino fue un escritor precoz. Dan prueba de ello los relatos que concibiera en su infancia, reunidos en 1918 bajo el título de Cuentos de la selva, pues Quiroga amó a la jungla tanto como Kipling. En aquel tiempo, en el 18, la suya ya era una obra sobradamente reconocida que le había ganado la amistad de Rubén Darío, Julio Herrera y Ressig, Leopoldo Lugones y otros grandes nombres de las letras latinoamericanas.

Hombre apreciado en la bohemia literaria de Montevideo, Quiroga frecuentó a Darío en París, mientras que con Lugones viajaría a la región argentina de Misiones, integrando una expedición arqueológica cuyo fin era estudiar la huella dejada por los jesuitas en aquel recóndito rincón del Alto Paraná. De aquel viaje surgió El imperio jesuítico (1904), un ensayo de Lugones sobre el extraño experimento de comunismo teocrático llevado a cabo en Misiones por la Compañía de Jesús, y el asentamiento de Horacio Quiroga en Chaco. Fue tanta la impresión que le causaron aquellos parajes, a la sazón aún una tierra virgen, que el escritor decidió permanecer allí como colono. Es por ello por lo que los colonos y sus constantes desdichas en la conquista de América son uno de los principales argumentos de Quiroga y Misiones el escenario de sus mejores piezas.

Que sepamos, esa fatalidad, que le acompañaría hasta su último aliento, se remonta mucho más atrás de aquel fatídico día de 1902 en que accidentalmente mata a un amigo: el también escritor Federico Ferrando, mientras revisa la pistola con la que éste iba a batirse en un duelo. Años atrás, el padre de Horacio también se había matado accidentalmente con un arma. Trágicas del mismo modo fueron las muertes de su hermano mayor y de su padrastro, quien tras cinco años de matrimonio decide suicidarse con la misma escopeta con la que se mató el padre del escritor. Más aún, ya habiendo puesto fin a sus días el cuentista, su hija Eglé también se decidirá por la autoinmolación el mismo año que su padre. Darío, el otro hijo del suicida, será asesino de sí mismo en 1951.

Sí señor, la de Quiroga fue una estirpe elegida por la Parca, lo que equivale a decir marcada por la peor maldición. El suicidio estuvo siempre tan cerca del cuentista que incluso fue el final elegido por cierto funcionario que iba a recomendarle para un empleo y, por supuesto, el de su amigo Leopoldo Lugones.

A nuestro juicio, dicho estigma, esa inevitable propensión al asesinato de uno mismo, ese fatum atroz halló su expresión más genuina en “Estefanía”. Es éste un relato que el maestro publica en el número de octubre de 1907 de la revista bonaerense Tipo y tipetes. Su asunto es la triste historia de un hombre apocado, el señor Müller, que adoró a su esposa. Muerta ella, nuestro protagonista vuelca todo su cariño en su hija, Estefanía. Llegado el momento ve como la muchacha se enamora de un hombre y se hace a la idea de perderla. Tras romper la joven con aquel primer amor, conocerá a otro muchacho del que volverá a enamorarse. Cuando éste también la abandona, ella decide suicidarse. Detenido el padre, por mero trámite tras el suceso, en la cárcel será maltratado por los otros presos para regocijo de los guardianes. El desdichado amanecerá muerto tras su primera noche entre rejas: ha decidido quitarse la vida.

Un año antes del fatal accidente que le costó la vida a Ferrando, en 1901, Quiroga se ha dado a conocer como poeta modernista merced a su libro Los arrecifes de coral. El primero de sus volúmenes de cuentos, Los perseguidos, data de 1905. Pleno de influencias de los grandes maestros del género —de Poe, la atmósfera sombría; de Maupassant, la mecánica perfecta del relato; de Kipling, el amor por la selva; de Chéjov, la dureza y la acritud—, Quiroga ya destaca por la pesadumbre que rezuman sus páginas y por el extraño protagonismo que cobran en ellas algunos animales antropomorfizados, que piensan, actúan y están abocados a la desgracia como los hombres. Verbigracia, el cachorro de fox-terrier que focaliza “La insolación”, también incluido en Cuentos de amor, de locura y de muerte. El animal, tan sagaz como una persona, presiente —al igual que el resto de los perros de su jauría— las dramáticas consecuencias que les traerá la muerte de míster Jones, su amo. En efecto, cuando el sol de Misiones mata al míster, los perros pasan a manos de los indios, que les reservan una existencia de hambre, sarna y patadas hasta el fin de sus días.

Sin embargo, lo más sorprendente —pese a lo fantástico de algunos de sus planteamientos— es que se trata de un autor obsesionado con la reproducción brutal de la realidad. Su primera novela, de título elocuente —Historia de un amor turbio—, data de 1908.

Mientras publica sus espléndidas selecciones de cuentos, las desgracias se siguen sucediendo en su vida. En 1915, Ana María Cirés, su primera esposa, a la que amó con la locura de sus personajes, se suicida ingiriendo veronal, para llegar a la muerte dormida, sin sentirla. Otros comentaristas sostienen que la señora Quiroga, abrumada por la vida en la selva, decidió quitársela ingiriendo revelador fotográfico. Ana María agoniza durante una semana, en la que el escritor permanece a su lado.

Ni eso ni la mala fortuna que le acompaña en todos sus negocios le impide seguir desarrollando una intensa actividad literaria, que también se extiende al periodismo y a la dramaturgia. Finalmente, sabiéndose víctima de una enfermedad incurable y abandonado por su familia, Horacio Quiroga pone fin a su vida el 19 de diciembre de 1937, ese día como hoy de hace 88 años. Resuelto ya al viaje sin regreso, se tumba en su cama y se inyecta cianuro asistido por su amigo, el de las severas malformaciones. “Si se debiera juzgar el valor de los sentimientos por su intensidad, ninguno tan rico como el miedo”, dejó escrito para lo venidero.

-

Doce libros de marzo

/marzo 31, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido el diálogo entre libros de toda procedencia. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** El turista sin equipaje, de Nicolás Melini Nada es lo que parece en El turista sin equipaje, novela de Nicolás Melini. En lo más alto de un pino muy alto, en un bosque de una pequeña isla atlántica, aparece colgado el cuerpo de un alemán. El comisario Nieves y un joven comisario, Sigui,…

-

Cena con los suegros

/marzo 31, 2025/Cerré la puerta con vueltas, una, dos y tres, hasta el clec final. Me gusta cerrar con vueltas, ese clec me da confianza, como si fuera capaz de llenar mi ausencia y la de todos, porque no quedaba nadie. Nos hemos ido Fabia y yo… ¿Quién iba a cuidar de la casa, entonces? Bajamos por las escaleras, Fabia primero, aunque sin adelantarse. Si me hubiera parado en algún piso, seguro que ella también lo habría hecho, se habría dado la vuelta y me habría mirado ladeando la cabeza, como preguntándome qué observo. Fabia es muy preguntona. Viene hacia mí asomando…

-

El pan y la palabra, de Sergio García Zamora

/marzo 31, 2025/*** Nada que declarar Soy pobre y emigrado. ¿Para qué darte más señales? Miro libros que no puedo comprar. Miro ropa que no puedo comprar. Miro muebles que jamás compraré. Alguna tarde de niebla voy con mi amor y entramos en la misma librería alucinada y hojeo ediciones preciosas y leo allí de pie y para ella los poemas terriblemente bellos de otro poeta pobre y emigrado. Alguna tarde invernal voy con mis hijas a la tienda de los maniquíes enfermos y me pruebo un abrigo estupendo que las hace sonreír y abrazarme. Alguna tarde sin trabajo y sin colegio…

-

Una carta de amor a una ciudad y a un tiempo

/marzo 31, 2025/Pocos viajes tan hermosos como el emprendido por Fernando Clemot por la Roma de las mil fuentes. Con la premisa de que la capital italiana se erige sobre el agua, el autor visita la Barcaccia, el Mosè, el Aqua Paula, etc. En este making of Fernando Clemot recuerda cómo construyó La reina de las aguas (La Línea del Horizonte). *** Pronto me enfrenté a una duda ineludible: ¿es posible contar algo más sobre Roma? Es un lugar que está labrado a cuchillo en nuestro ADN. Nuestra vida y nuestro pasado están indisolublemente unidos a esta ciudad: la quieres antes de conocerla…

¡Qué excelente artículo! Muchas gracias Sr. Memba.