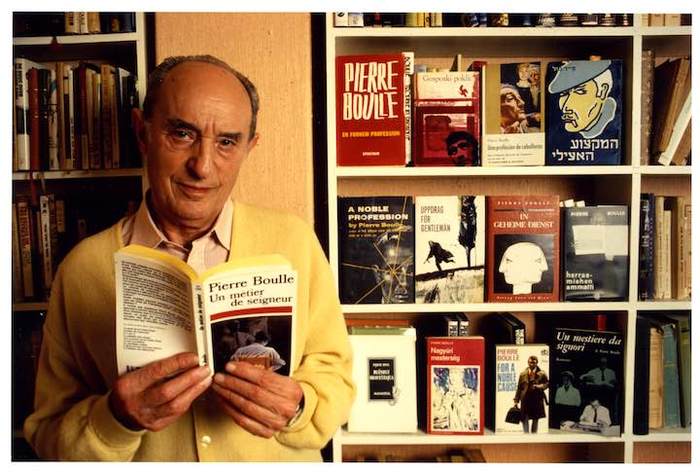

Bien es cierto que Pierre Boulle es el autor de El puente sobre el río Kwai (1952), la novela en la que se basa la película homónima, dirigida por David Lean en 1957, y que ésta es una historia biográfica, una autoficción, que se dice en nuestro 2025.

Y también es cierto que, muy lejos de Hollywood y su reparto de estatuillas, aquel día como hoy de hace 67 años, en Tailandia —todavía Siam cuando los prisioneros de guerra británicos, en condiciones infrahumanas, se vieron obligados a construir un puente que cruzase las aguas del caudaloso Khwae Yai— la obra de los cautivos se alzaba airosa. Aún se eleva hacia el cielo desde el fango del lecho todo lo airoso que puede ser el producto del trabajo esclavo. Y eso que la aviación aliada bombardeó la posición con denuedo.

La paz había llegado doce años antes. Hollywood había dejado de vender bonos de guerra y solo atendía a los intereses del mercado. Se trataba de llegar tanto a los cines japoneses como a los británicos. De modo que los rigores de la Guerra del Pacífico debían atenuarse. Las torturas de los nipones se suavizaron, a Nicholson se le atemperó el racismo, su afán de obediencia se dejó en la ambigüedad de su traición y Lean rodó una de las secuencias más hermosas del cine bélico: la de los británicos, cautivos y desarmados, entrando en formación en el campo de prisioneros, silbando la “Marcha del coronel Bogey”, marcando el paso, descalzos y sobre los charcos.

Pero a Boulle, que había formado parte de una tropa cautiva como aquella que protagonizaba sus páginas, esa lírica de Hollywood no le gustaba: hombre de acción, aventurero, abominaba de la paz que imponen los mercados. La memoria de los suplicios, de los camaradas que habían quedado en la infausta construcción, le aguijoneaba. Máxime considerando que el mundo entero sabía de aquel cautiverio: El puente sobre el rio Kwai, su novela, fue uno de los grandes éxitos editoriales de los años 50 en todo el planeta. Después, cuando Hollywood le llamó, como tantos y tantos escritores, cobró lo que le pagaron, se quejó de la adaptación y punto. Pero el asunto no había concluido.

Desde 1947 la inquisición macarthista —vulgo “caza de brujas”— venía imponiendo su ley en Hollywood. Los incluidos en las listas negras del Comité de Actividades Antiestadounidenses, los blacklisted, no podían escribir. Ni para la pantalla ni en ningún sitio. Pero la industria fílmica no podía prescindir de sus libretos. Entre los cancelados de aquella ocasión, contaba alguno de los mejores, tal fue el caso del gran Dalton Trumbo. Prefirió la cárcel antes que delatar a sus compañeros comunistas, lo que no fue óbice para mostrar su solidaridad con Boris Pasternak y el resto de los escritores que, perseguidos por los soviéticos, sufrían una suerte muy parecida a la suya al otro lado del Telón de Acero. Un hombre honorable. Pero en 1954, cuando Trumbo fue merecedor del Oscar por Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953), nadie fue a recogerlo.

Carl Foreman, el guionista de El puente sobre el río Kwai, era otro de los perseguidos por los inquisidores del senador McCarthy. Para que la cosa no fuera a más, se pidió a Boulle que, llegado el momento, fuese él a recoger la estatuilla y a soltar la retahíla de agradecimientos. Dicho y hecho. Lo que no esperaba nadie era que el escritor hablase en francés. A la audiencia le sonó tan raro que aquellas palabras en la lengua de Baudelaire hicieron historia.

Los días de gloria de la cultura francesa ya habían quedado atrás cuando Pierre Boulle —que sin duda hablaba inglés, pues hizo la guerra entre angloparlantes—, pronunció sus agradecimientos en francés. Una primera grandeur podría concretarse entre el esplendor de Versalles (1661) y la Revolución Francesa (1789). Es decir, desde que Luis XIV, el Rey Sol, transforma un modesto pabellón de caza de su padre en un palacio monumental —que marcará la pauta en toda Europa y hará del francés ese idioma de la diplomacia que sigue siendo hoy en día— hasta que los revolucionarios empiezan a cortar cabezas.

Otra segunda grandeur, mucho más sugerente para los no franceses, es la iniciada en la segunda mitad del siglo XIX con el surgimiento del impresionismo, toda una ruptura con las convenciones artísticas tradicionales: el umbral del camino a las vanguardias que, andando los años 20 del pasado siglo, hicieron de París la capital cultural del mundo entero. Hablamos del París de Gertrude Stein, James Joyce y la Generación Perdida estadounidense, por citar solo a algunos de los protagonistas de la cultura angloparlante que hicieron de la experiencia parisina uno de sus preceptos.

Ese París tocó a su fin en la posguerra, cuando entraron en tromba, como en el resto de los lugares que habían estado ocupados por los alemanes, las tropas estadounidenses. La cultura angloparlante, que tiene en el cine y en la música sus principales vehículos, es la que impera desde entonces. Puede que sea ahora cuando esté empezando a dejar de hacerlo. Por eso, en el 58, cuando Pierre Boulle da las gracias en francés por un Oscar que iba para Carl Foreman, vuelve a demostrar que es un hombre honorable. El mismo que dejó sus negocios con el caucho en Malasia para atender a la llamada de la patria, alistándose en el ejército de Indochina. Y cuando París cayó, formó con las tropas de la Francia Libre de Singapur y fue cautivo, del gobierno de Vichy y de los japoneses. De ahí esa novela que le ha dado a conocer en el mundo entero.

Con el tiempo, será el autor de El planeta de los simios (1963), todo un clásico de la ciencia ficción francesa, parangonable con los Viajes extraordinarios de Julio Verne, que ha inspirado a Hollywood sagas enteras. Pero podría pensarse que Boulle vivió su momento estelar hace hoy 67 años, cuando abrió una pequeña fisura en la preponderancia de la cultura angloparlante. Poco más que un suspiro entre los que aún añoran la hegemonía cultural de Francia. De la de España, que también la tuvo, hablaremos otro día.

-

El vuelo y el mar

/abril 01, 2025/Cuando Trochet enuncia lo que importa habla de «la fuerza disruptiva que puede tener cualquier tormento, y la dinámica reconstructiva de tener un plan. La ansiedad es un veneno, incluso para las personas más optimistas; a menudo, el remedio reside en nuestra fragilidad». A partir de ahí comienza la redacción de este libro de viajes, apuntando, a lo largo de muchas páginas, cómo prender el fuego de la voluntad para mantener luego viva la llama. Nos va dictando patologías mientras nos va convenciendo de que son obstáculos de dimensiones humanas, y por tanto salvables. Alguien hablará de resiliencia, cuando a…

-

Loas literarias a un catálogo espectacular

/abril 01, 2025/El libro entremezcla el género de la memoria con el de la entrevista. Entre los autores memorados y memorables se encuentran los clásicos contemporáneos: Borges, Semprún, Cortázar, Caballero Bonald, García Márquez y Vargas Llosa. La lista es más larga, y todos tienen en común (salvo Mario) haber fallecido. La impactante ilustración de cubierta a cargo de Fernando Vicente se encarga de mostrarnos sus retratos en blanco y negro, no así los coloridos autores vivos a los que Juan Cruz entrevista en este volumen: Luis Landero, Bárbara Blasco, Javier Cercas, Eduardo Mendicutti, Antonio Orejudo, Cristina Fernández Cubas, Leonardo Padura, Rafael Reig…

-

Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón

/abril 01, 2025/La historia de América ha fascinado siempre. Puede ser por su enormidad o su variada riqueza, por las muchas aventuras y desventuras allí sucedidas, o por esa lejanía tan teñida de familiaridad. Ocupados a menudo en estériles disputas por el pasado, hemos descuidado algo más importante: la tersa belleza de las primeras crónicas. Si buscamos bien en ellas quizás podamos encontrar algunas claves para entender América, y también España, pues por entonces no estaba muy claro dónde empezaba una y acababa la otra. Zenda adelanta la introducción a Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón (Ladera Norte). *** INTRODUCCIÓN Algo similar se podría responder…

-

Maruja Mallo o el desafío al olvido

/abril 01, 2025/Esta narrativa híbrida parte de hechos biográficos y anécdotas atestiguadas sobre la pintora, ficcionados e hilvanados para esbozarnos un retrato que, si bien no es exhaustivo, posibilita acercarnos a su figura y obra. Porque, sin duda, uno de los mayores aciertos de esta novela es la conexión entre su quehacer artístico —pinturas, escenografías, ilustraciones, cerámica— y sus experiencias, de tal modo que ambas se interconexionan y justifican. La inclusión en la narrativa de pasajes más técnicos, incluso partes de conferencias y artículos donde la propia Maruja Mallo da cuenta de su evolución y perspectiva, o explica el origen e influencias…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: